- +1

不怠慢一針一線的戲服,為何還“壞”了名聲?

古代服飾大賞︳不怠慢一針一線的戲服,為何還“壞”了名聲? 原創 匠匠 了不起的匠人

一件衣物上身前是如何刺印繡染,裁剪縫合的呢?

穿針引線,手指翻飛,

便是栩栩如生的龍飛鳳舞。

伶人蹁躚,流光溢彩,

舉手投足盡顯華服之美感。

#古裝服飾大賞季#第一篇,共賞匠人張斌的華美戲服。

戲服出彩

一針一線都不能怠慢

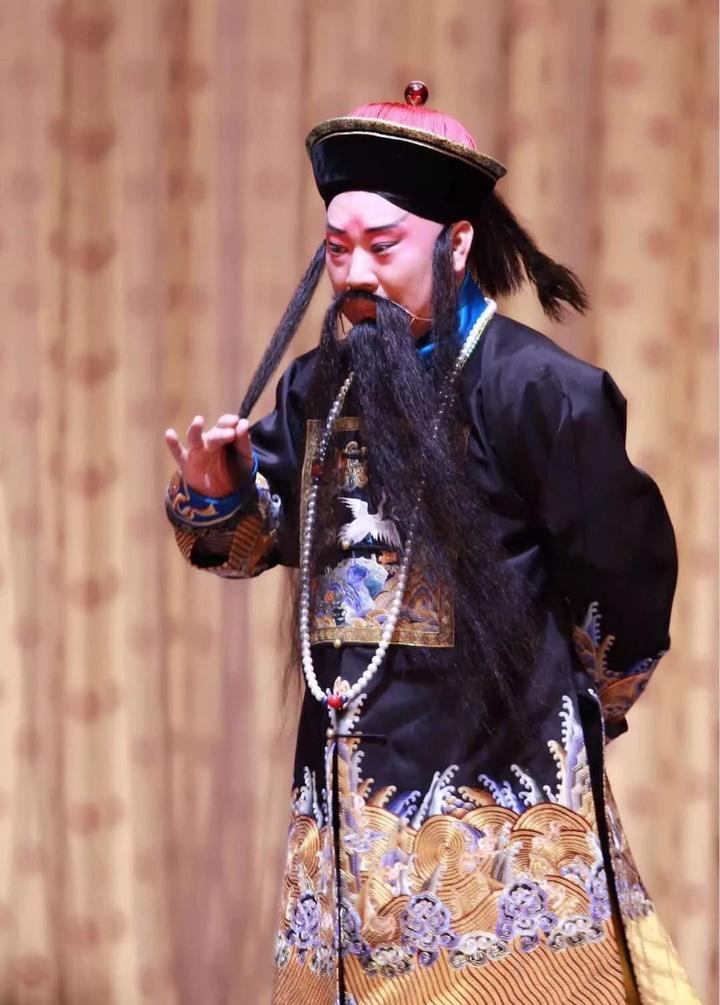

舞臺上的一出好戲,往往需要各種行當、不同性格的人物角色來共同塑造。

但很有趣的是,哪怕你不是資深戲迷,只要演員登場,就算他還沒開口唱,也能大致的猜出他的角色屬性好壞和角色性格。一來得益于臉譜和妝容,二就要歸功于演員們身上的戲服了。

戲服,是明代的樣子、清代的工藝、民國的審美,老戲服就是一部看得見的明清服飾進化史。戲罷,你是否有好奇過伶人身上的華服是如何制作的呢?

今天我們的主人公就能為你解惑,來自蘇州的85后戲曲服裝匠人——張斌。

蘇州,從明清起便是戲服制作之地,至今仍是,且做得最好。在電視劇《鬢邊不是海棠紅》中,男主角商細蕊就是個名角,用今天的話來說,那就是當之無愧的頂流。

他的戲服就只要蘇州制的,上身前還會用放大鏡尋找瑕疵。哪怕只是抽了一根絲,那也得返工重做。

這并不是劇情在胡亂杜撰,不懂行的觀眾可能會覺得這是雞蛋里挑骨頭的矯情勁,但對于戲曲演員和制作的匠人來說,戲服就如同自己的戰袍,一絲一毫都怠慢不得。

一針一線的細節決定了舞臺上的成敗,如果這也不講究,那兒也不講究,上了臺就會顯得極粗糙,看頭全無。

“慢”是態度

“壞”了名聲也不打緊

在戲外為《鬢邊》這部劇制作戲服的,正是張斌。雖說才三十來歲,但他已經給眾多優秀劇團和戲曲名家以及電視劇制作過戲服。可他常常自嘲“因為活慢,所以我名聲不太好。”

郭德綱就曾納悶地問張斌:“難道我兩年前訂的衣服還沒做好嗎?”

張斌為郭德綱制作的戲服

當然,慢不是張斌故意為之。精工細做免不了讓工期變慢,這也正是他負責的體現。即使自己的團隊里有100多位繡娘,但他還是堅持每個環節都要親自把關。

查資料、看演出、了解演員風格、狀態與習慣、選料、染色、刺繡、配線各個環節都親自參與,于是一件戲服完工往往得要個一年半載。在他心里這種“慢”是一種態度,就是在圈內“壞”了名聲也不打緊。

和張斌聊天時他說,戲服是演員非常重要的財產。

“上臺前穿上后,就不能坐,不能靠墻,不能亂逛。演出完下臺后,還要用高度白酒或酒精噴上消毒。”

“如果是在民國時期,甚至更早以前,戲服一旦全毀壞了,那這個劇團基本上也宣告破產了。”

人生沒有按部就班

只有陰差陽錯

很小的時候,張斌就對戲曲產生了濃厚的興趣。

同齡的伙伴在外面橫沖直撞到處瘋玩的時候,他經常拿著圍巾當作水袖在床上玩。

他的老家在臨安,村里每年都會舉辦大型的廟會,以往是邀請戲班子演戲,后來村里覺得到外面請一些戲班子花費太大了,就改為自己組織。到安徽紹興這些地方去請老師學習自己搭班子,張斌的爺爺就是戲班子里的一員。

爺爺常常讓張斌的爸爸陪著他唱,讓叔叔拉胡琴。因為這個原因家里人都比較喜歡看戲,張斌則被那些華麗的戲服迷住了。

到了真正接觸到戲服制作時,他說:“人生其實哪里有什么按部就班,只有陰差陽錯。”

上大學時,他學的是服裝設計,每個周末都會花2塊錢坐著公交,穿過杭州一些稀奇古怪的巷子,去到一個鄉下的破布頭市場。那里有不少售價低廉的周邊服裝廠的廢棄布料,張斌就買回來自己做衣服練手。

在大二的時候碰上一個偶然的機會,受邀幫一個劇團監制衣服,從此就迷上了戲服制作這門行當。這條陰差陽錯踏上的戲服制作之路,他一走就到了現在。

最難能可貴

是年少時的赤誠初心

因為對戲服的熱愛,畢業之后,張斌與同學躊躇滿志地跑到蘇州創業。初進社會的少年,滿腦子都是對美好未來的憧憬:

要給好劇團,給名演員制作戲服,要成立自己的戲服工作室.......

可現實往往讓人唏噓,最后和同學分道揚鑣,他孤立無援的留在蘇州,卻更加堅定了做好這件事的念頭,否則再無顏面去見江東父老。

皇天不負有心人,正是因為這一腔孤勇和堅持。時至今日,張斌已經用出色的口碑告訴了大家,即便頂著風雨獨自前行,但他的夢想,完成了。

難能可貴的是他仍不忘初心。盡管已經做過許多價值數十萬的戲服,他還是會像當初在大學時給戲劇社團做衣服那樣,幫許多愛好這行的學生做活兒。他會給他們算的很便宜,最便宜的甚至可能幾百塊幾十塊的都有。

他說,因為自己熱愛,就能理解其實學生自己能出錢來做衣服,他們有這個意識,自己能把行頭講究起來,就是很好的。

“希望有一天中國戲曲能被更多人喜愛,從小眾重新再回到大眾的視野。”

— END —

采訪Q&A

匠匠:在這個快速發展的時代,您如何看待戲服的傳承?

張斌:我以前也一直在說傳承這個事,可我現在覺得實際做起來還是會有點難,怎么樣把這個事情傳下去,或者有沒有人來愿意,或者來傳了之后他能不能傳好能不能做下去,這些都是很難的。

所以我覺得對于我這樣的,年紀不是特別大,當然也不算年輕的(笑),但又在行業里面做了十幾年的從業者來說,最重要的還是做好自己吧,堅定自己的信念,就是能在我自己能力范圍和有生之年做一個堅守,我覺得這也是跟傳承一樣,也是很重要的一個點,那么傳承的話,我們要傳和承,兩個人來配合,或者是兩個團體或者是兩種不同的狀態來配合,相對來說會要困難一些。

匠匠:分享一下近一年的狀態。

張斌:心態的話,那我覺得可能每個人都一樣,因為疫情或者說其他原因,相對來說,戲服或是我們這個所有的工作開展,或者人與人的接觸交流,都比以前相對來說是要保守一些。這一年當中肯定也有迷茫彷徨害怕或者擔憂,然后也會重拾信心,對國家也好,行業也好,就是還是充滿信心。

那工作狀態的話呢,還是比較忙,因為相對來說只要疫情也緩和了不少,各種演出也滿滿在復蘇,比如今年我們的建黨100周年,我們也是完成了很多作品用以反映當代的幸福生活。

匠匠:除了戲服,還有別的愛好嗎?

張斌:有。但我覺得就是從事這行之后,其他愛好也不得不做出讓步。比如,我就想過去報英語課,甚至是唱歌以及別的課程啊。可現實就是根本沒有時間騰出來去做,因為我們這個工作相對來說,還是需要自己事無巨細的去把關嘛。

-Fin-

運營 |匠匠

編輯 |涂涂

* 如需轉載請聯系匠匠并注明媒體來源

原標題:《古代服飾大賞︳不怠慢一針一線的戲服,為何還“壞”了名聲?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司