- +1

張謇、虞洽卿、盧作孚:作為民族資本家的中國航運企業家

民國初年,航運民族主義無處不在。不難想象,那些組建企業、在主要航線上與外國公司爭雄的中國企業家,會把自己標榜為民族主義者。外國公司是他們最強大的競爭對手,針對華輪的任何成就都可以用民族主義話語來解讀。排外情緒和民族主義運動給外國航運帶來的破壞,也都可以轉化為這些企業家的資本。此外,民族主義立場也可以成為企業家公共形象的一部分:把自己打造成致力于為國家服務的形象,可以吸引國家或精英階層的資助,也可以吸引受民族主義消費倫理影響的消費者。民族主義立場的益處還可能誘使一些人用此作為偽裝,比如那些將產品貼上“國貨”標簽,但實際上卻主要依靠進口原料牟利的產品制造商。

在航運領域,一一考察張謇的大達輪船公司、虞洽卿的三北/鴻安公司以及稍晚的盧作孚的民生實業公司,就會發現他們組織和發展公司靠的不是一種權宜的民族主義姿態,而是一套共同的原則和做法。這些相似之處表明,此類企業在如何關聯社會、地方與國家的問題上,有著共同的觀念。

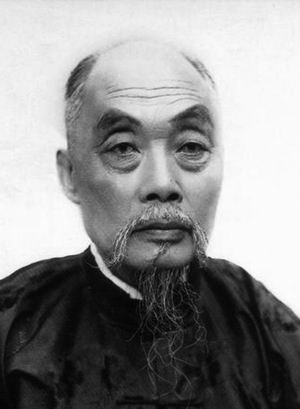

張謇

中國航運史通常把這三家公司稱為“民族資本航運業”,把它們的創始人稱為“民族資本家”。這些術語雖然可以簡單地理解為“本土”企業或資本家,但他們更為人所熟悉的政治標簽,使之與1949年之前的“買辦資本家”和“官僚資本家”區分開來:“民族資本家”“與民眾結盟”,反對外國帝國主義、支持中華民族的發展;“買辦資本家”與外國企業相勾結;“官僚資本家”則與反動政權相聯合。中華人民共和國成立時,這些類別意味著某一企業或企業家在新時代的被接受程度。

白吉爾質疑民國是否能找出一個純粹的民族資本主義企業的例子,即完全由中方資本建立、反對外國公司的企業。也有其他歷史學家指出,隨著改革開放時代的到來,企業家價值得到肯定,很多早年被貼上“買辦”或“官僚”等標簽的資本家(或其他類型的“階級敵人”),被囊括進“民族資本家”的范疇之中,他們對現代經濟發展做出的貢獻也得到承認。張謇和虞洽卿就是兩個之前被認定為“階級敵人”,后又恢復為“民族資本家”的個案。

民國時期,長江上三位最主要的航運企業家之間強烈的共性表明,實際投身民族主義事業的這類資本家身上,存在某種歷史合理性。盡管他們所在時空各異,但張謇、虞洽卿和盧作孚經營航運公司的諸種方式中,有一套極為相似的關切和做法,這表明他們對國家建設的經濟層面有著共同的看法。首先,雖然這三家航運公司最后都涉足與公會公司競爭通商口岸之間的運輸,但它們都并非源自這一區域。這三家公司都從通商口岸的腹地——多是創始人的家鄉——起家,創建目的是促進地區經濟發展,主要方式是加強與就近通商口岸之間的交流。正是以這些腹地為基地,三家公司都發展成了主要航線上的重要航運公司。其次,這三位企業家都投資地方社會、文化、經濟現代化的項目,比如興建學校、公共娛樂設施和其他現代化便利設施。最后,一旦他們的公司從地方性小公司發展到在主要航線上可與公會公司一較高下之時,這些企業家都優先考慮快速擴張,而不是穩定增長,并為此尋求國家的資助。虞洽卿和盧作孚的事業生涯很好地說明了這一過程。他們只爭朝夕地努力將業務提升到這一階段,其緊迫性說明他們對經營規模的重視,只有達到一定的規模效應才能與外國公司競爭。

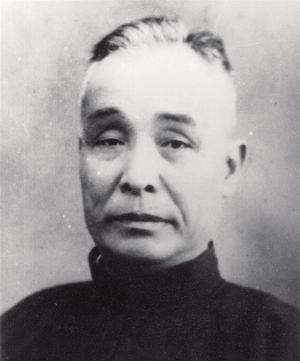

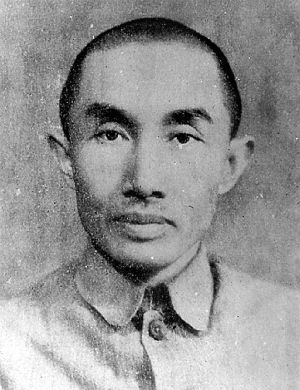

張謇、虞洽卿和盧作孚代際不同、地域有別、背景各異,但有著共同的憧憬,這多少有點出人意料。張謇的創業活動始于晚清,他不僅是進士,還是1894年的狀元。他棄官從商,利用兩江總督張之洞提供的機會,1895年在江蘇開辦了一家棉紡廠。盡管后來這一項目的官方支持中斷,但張謇繼續以私人之力創建大生紗廠。虞洽卿15歲從寧波到上海做學徒,后來成為荷蘭銀行的買辦。作為上海商界叱咤風云的人物,他在晚清寧波旅滬同鄉會的若干重大事件中扮演了重要角色,包括1898年的四明公所事件、1905年的大鬧會審公廨案、浙江收回路權運動和成立寧紹輪船公司等。后來,他成為寧波旅滬同鄉會的會董。盧作孚比張謇和虞洽卿小一輩,籍貫是四川省合川縣。他是麻布小販的兒子,完成小學教育后,自學博覽多種學科,包括數學、古文、歷史、化學、物理、政治和經濟等。除了在上海的兩次短暫學習,創辦民生公司之前,盧作孚主要在四川從事記者和教師的工作。他的傳記作者提到,軍閥政權更迭頻繁,斷送了他教育改革的努力,讓他感到教育救國的道路走不通。于是,他返回家鄉,創辦了一家航運公司。表面上看,三人來自中國不同地區,幾乎沒有共同點。

虞洽卿

盡管背景不同,但三人都與辛亥革命有著某種聯系。張謇和虞洽卿是清末立憲運動中的積極分子。虞洽卿后來還加入了孫中山的同盟會。報道稱,盧作孚17歲就加入同盟會,當時還是個學生。張謇和虞洽卿都在辛亥后的革命政權中任過職:張任北洋政府農商部總長兼全國水利總長,虞洽卿供職于陳其美的上海政府。盡管這也許是解釋后來行為動機的一個最方便的推論,但三人的傳記都表示,他們最終對革命感到失望,這種經歷促使他們對民族主義策略進行更為深入的思考。

他們事業的起點,都是創建以家鄉為中心的航運網絡。張謇的航運公司,把他的家鄉南通變成了產業網絡樞紐,一邊連接長江以北的產棉區,一邊聯通鎮江、南京和上海等長江港口。大達內河輪船公司的輪船在長江以北的內河和運河網上航行,向西北延伸至揚州,向北延伸至鹽城和阜寧。這些內陸航線將產自此區域的原棉運往張謇的工廠,并將南通與張謇發起土地復墾項目(將原來的產鹽區變成棉田)的地區連接起來。1905年,他開始通過上海大達輪船公司在長江下游拓展業務,該公司后來與原大生公司合并,經營4艘從上海經南通、南京、鎮江至揚州的輪船。這一航運網絡是根據張謇棉紡廠的需要設計的,同時也為以前幾乎沒有現代運輸的地區提供了交通基礎設施,將原材料產區與南通的工廠,以及上海等商業城市連接起來。

虞洽卿的三北公司起自一項家鄉交通改善計劃,以提升他的家鄉浙江沿海的龍山鎮,以及其他沿海城鎮與寧波、上海之間的交通運輸。“三北”就得名于龍山的地理位置,它位于鎮海、慈溪和余姚三縣的北部。龍山一面靠山,一面臨海,與其他地方的交通十分不便。1913年,虞洽卿在龍山修建了堤岸和碼頭,次年成立了三北輪埠公司,經營從龍山到其他沿海城鎮以及沿甬江至寧波的輪船。三北的船只將這一沿海地區與寧紹、太古和招商局的滬甬航線連接起來。他還將位于甬江入海口的鎮海登記為內陸港,這樣一來,當地的棉花和其他農產品出口商轉運貨物至寧波時,就不必繳納額外稅款。1914年,虞洽卿辭去寧紹輪船公司總經理一職后,以此地方交通和貿易網絡為基礎,創建了規模更大的三北集團。

盧作孚的民生實業公司,同樣起步于一家旨在改善家鄉四川合川經濟困境的小企業。公司的第一艘船“民生號”,就主要運輸嘉陵江(長江上游支流)畔合川和通商口岸重慶之間的乘客和貨物。在此之前,土匪和軍閥沖突破壞了渝合間的交通;新式輪船服務提供了一條更快捷、更安全的前往重慶的通道。由于嘉陵江流經兩個軍閥的防區,為了確保航路安全,盧作孚不得不與他們的首腦協商。1927年,他接管嘉陵江三峽峽防團務局,訓練了一支500人的少年隊,在嘉陵江流域的合川、巴縣、江北和璧山執行清剿任務。航線一旦安全,公司遂購置更多船只,建立了每日來往合川、重慶和涪陵之間的航運業務。涪陵雖未開埠,但據長江、烏江之交,是云貴鴉片作物分銷下游城市的起點。民生公司的輪船偶爾也會越過重慶,開往更加上游的地區。民生公司的服務創建了新的聯系,將其他公司未開發的地區與貿易中心重慶連接起來。北碚,這座沿江小鎮,不僅有峽防局,盧作孚還在此創建了一系列服務民生公司的附屬企業。一開始,只有一座機器廠、一座煤礦,還有一段8公里的鐵路,將煤炭從礦山運抵江邊,為輪船供給廉價煤炭。后來,為了進一步促進當地經濟發展,盧作孚擴大北碚的企業集群,增設一家印染廠、一家印刷廠、一家煤球廠、一座商業果園和一家銀行。1930年,盧作孚將民生公司總部遷至重慶,開始擴大船隊,將業務向下游拓展至滬渝間的長江干線。

盧作孚

在公司發展過程中,三位航運企業家都為家鄉的社會和文化現代化做出了貢獻。張謇在南通成立了各種令人印象深刻的教育、社會福利和文化機構,并建成一個現代化的市中心,有公園、圖書館、博物館以及體育和娛樂設施,還有新修的道路、橋梁、現代建筑和電力照明等。正如邵勤所言,張謇把南通打造成了模范城市,一個通商口岸西方現代性的替代物,以及一種基于地方創造性的、中國現代化的“可靠”形式,吸引了國內外的好奇旅行者。虞洽卿在龍山的成就沒有如此廣泛,他在此建造了一家電報局、一條輕便鐵路、一座公園和若干學校。盧作孚把北碚建成了南通一樣的模范城市,他將民生公司每年利潤的一部分撥出來用于北碚建設。除了各種工業,他還在此興建了一家醫院、一座圖書館、一座帶有博物館和動物園的公園、一所小學以及四川的第一家研究所——中國西部科學院。此外,其他項目包括報社、民眾教育所和“信息中心”——人們在此可獲得調處糾紛,撰寫信件、合同,以及尋找工作等方面的幫助。就像張謇的南通模式,20世紀30年代,民生公司把北碚塑造成了一個旅游勝地、學術會議舉辦地和模范的“規劃城市”。

民國時期,以這種模式組建的工業企業尚有他例,尤為著名者是榮氏兄弟在家鄉無錫創建的棉紡廠。柯麗莎在研究張謇的商業帝國時,將這些企業稱為“區域性企業”——在腹地環境中操辦工業,便于企業創始人主導當地經濟發展,并在家鄉積累政治和社會權力。然而,區域性的名稱可能低估了這些企業對一個自治的國民經濟體系所能做出的重要貢獻。孫中山曾主張,將中國農村與較發達的口岸經濟體聯系起來,促進經濟上的獨立,結束帝國主義的統治。按照這種觀點,企業家的任務是在通商口岸經濟體之外為經濟發展創造空間。在上述三家航運公司的例子中,它們的大本營提供了一個初步的試驗場,它們從這里將業務擴展至通商口岸的航運網絡。三位企業家似乎都汲取了孫中山的思想。企業家為“民族經濟”做貢獻的類似觀念,在南京時代的經濟辯論中再次出現。當時,汪精衛提出,這些企業家可以被當成一股反對帝國主義的力量動員起來。

游客在盧作孚紀念館參觀

這三家航運公司都是利用地方資本建成的股份公司。白吉爾懷疑“民族資本家”的歷史真實性,因為她觀察到,民國時期完全由中國資本支持的現代企業極為罕見。然而,她基于通商口岸企業的視角可能限制了她的視野,顯然,這些腹地背景的航運公司很容易滿足這一標準。這三家航運公司的發源地都是創始人的家鄉,這有助于他們利用當地關系來籌集股本。張謇和盧作孚均是依靠親朋好友的幫助讓企業起步的,隨后圈子逐漸擴大,囊入當地能從中受益的其他群體。張謇最初的投資人中就有當地的棉布商人。盧作孚購買民生公司第一艘船時,還沒有籌到全部股本,他要用它來展示本地輪船航運的高效和贏利能力。這場賭博最終從合川商人和士紳中吸引了更多的投資者。坊間傳聞,虞洽卿以一己資本創辦三北,用的是他在上海各種商業活動中掙得的利潤,但正如大達和民生,三北也注冊為股份公司,最初股本20萬元,每股100元,這說明還有其他虞洽卿家鄉的投資者。三北和民生還明確規定禁止外資參股,從而進一步凸顯了這些公司的中國獨資特征。

隨著這些航運公司把業務從大本營擴展到主要航線,它們進一步展現出共同的策略,這說明隨后的投資還會延續此前的方向。三北和民生的業務主要集中在航運界,它們是最合適的例子。這兩家公司都把快速擴大船隊放在第一位,以此確保自己在更大規模貿易中的地位,為實現這一目標,甚至不惜背負巨額債務。它們都爭取了政府資助來實現這些擴張。

三北到“一戰”結束才在長江和沿海貿易中站穩腳跟,整個20世紀20年代一直在苦心維持這些航線。“一戰”結束時,虞洽卿賣掉他在上海的所有房產,將公司股本增加至200萬元。20年代初,他因擴張新船的胃口以及獲得新船的非常規手段聞名上海灘。為維持開銷,他申請了政府和銀行貸款,并因債臺高筑被人們稱為“借債大王”和“空心老大”。如1937年,他的債務高達500萬元。虞洽卿發明了一種貸款方法,先貸款買船,再把船抵押給銀行。他憑借在寧波旅滬同鄉會的地位以及荷蘭銀行買辦的身份,與債權人協商延長貸款期限,并通過在自己船上售賣茶房職位來獲得資本。正如一位傳記作家寫的,沒有什么比買船更能讓虞洽卿高興的。盡管各種傳記基本都將占有欲描述成他的一種個人特質,但三北確實是“二戰”之前主航道上發展起來的最具競爭性的中國民營公司。

虞洽卿在擴張期一直尋求國家財政的支持,盡管從未取得成功。1919年,三北第二次增資之后半年,虞洽卿以三北和鴻安的船隊作為抵押,向北洋政府申請貸款150萬元。他當時擔心三北/鴻安在戰后英日公司的擴張中難以為繼。財政部一開始批準了這筆貸款,但在人事變動之后又被取消。1927年后,虞洽卿再次向蔣介石和南京政府求助。他成了上海航運界和南京政府之間的調停人。擔任此職位時,他一再請求南京發行政府公債,幫助中國航運企業。后來,政府的確批準了一項三北專項債券,但因虞洽卿的信譽掃地最終撤銷。盡管相當努力,但他始終未能獲得政府貸款的利好條件。盡管從未得到國家的資助,但他的行為表明,他認為國家應該成為他這樣企業的后臺。

隨著民生公司從一家地方小公司轉變為主航線上的競爭者,盧作孚發現自己也面臨著類似的處境。國家資助助推民生公司成長壯大,得以進入宜昌和重慶之間的長江上游干線,后來到20世紀30年代初,又進一步延伸至下游。在此例中,“國家資助”具體指民生公司和軍閥劉湘之間的聯合。為了更好地控制進出重慶的船舶,劉湘支持民生公司全盤收購長江上游的一眾小型華輪公司,將之合并為一家大型公司。劉湘給民生公司提供直接經濟援助,讓其壟斷某些地方航線,特許其代表地方當局運輸鴉片和現金,以及商業貨物和軍隊運輸的托運業務。1930—1934年,民生公司得到了12家中國公司的船只,劉湘麾下多名官員成為公司股東。

然而到1935年,民生公司擴張的步伐邁得有些過大,甚至超出了劉湘的資助額度。民生公司向外國公司購買更大的船只和損毀船船體,增強了在長江上游主航線上的競爭力,為此公司也大舉借債。盧作孚自己曾說,到1935年,民生公司負債70萬元,居所有重慶企業之首。當收購一家破產的美國公司的機會出現時,民生公司又從上海某銀行財團借款70萬元,債務翻了一番。收購這家美國公司的輪船后,民生公司將業務向下游延伸至上海,一躍成為整個長江流域的重要公司,而不再是宜渝線上的地方性公司。民生公司與劉湘的關系及其擴張過程在下一章還要具體分析,但與三北一樣,民生公司也把發展放在第一位,為了提高主航道上的競爭力,不惜接受軍閥的資助與大肆舉債。

這三家長江上的中國民營輪船公司的歷史雖不盡相同,但相互之間也存在明顯的一致性。這三家公司都符合“民族資本主義”企業的基本標準:由中國資本創辦,成為反抗外國經濟強權的本土力量。它們其他的共同特征還表明,這個方面或有更多的維度有待討論。這些公司都踐行了同一種觀念,即民族經濟可以在通商口岸之外發展起來,在挑戰外國主導地位的同時,促進腹地的現代化。這些公司的迅速擴張和積極爭取政府資金,很可能是民國時期不確定和不可預測的營商環境的體現,但考慮到這些公司在航運業的地位,自保和贏利往往難以與逼退外國公司截然分開。在民國航運民族主義的背景下,即便有人愿意不辭辛勞地評估每位企業家訴諸民族主義理想的誠意,也不可能將各自的民族主義貢獻從他們與外國公司競爭的表現中分離出來。

這些公司的成長推動了中國航運事業的迅猛發展,將中國航運自主的主張從遙不可及的縹緲可能,變成一個更為直接、可以實現的實際目標。1927年南京國民政府上臺后,在修約的主張中采納了收回航權的輿論,積極努力發展中國航運。此時,盡管張謇已歸道山,但虞洽卿和盧作孚都親身參與了南京政府實現這些目標的努力。

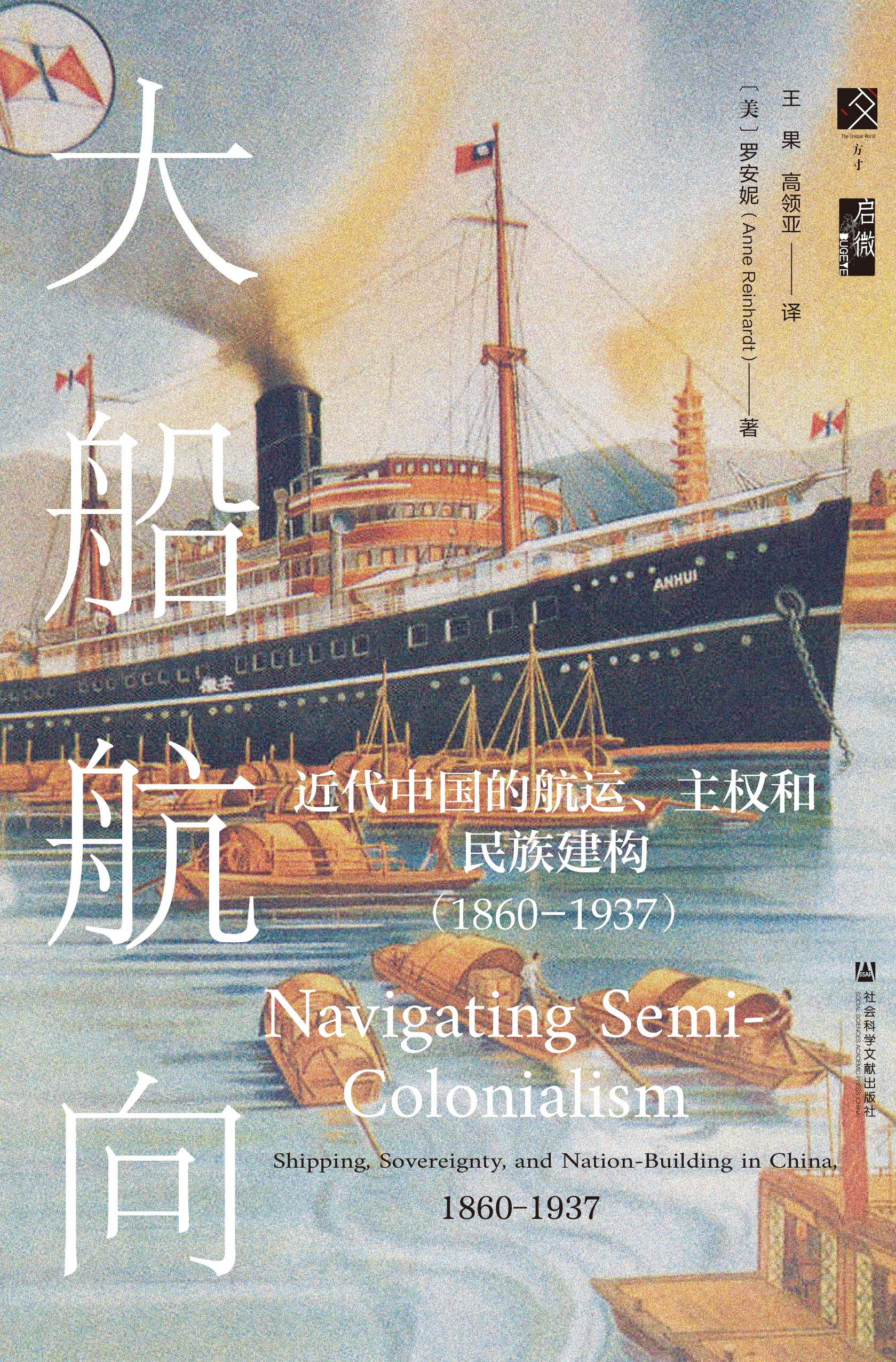

本文節選自【美】羅安妮(Anne Reinhardt)著,王果譯,《大船航向:近代中國的航運、主權和民族建構(1860~1937)》,社科文獻出版社,2021年8月出版。澎湃新聞經出版社授權刊發。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司