- +1

趁“優化街區路網結構”,談談城市路網的問題

中共中央、國務院近日發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》。一時激起諸多關于“拆除小區圍墻”的討論,卻有些忽視了相關條目的本意“優化街區路網結構”。既然要解決交通路網布局問題,筆者在此想談談,當前中國城市路網規劃設計存在的深層次問題與解決對策。

中國城市路網存在的主要問題與成因分析

1.交通規劃、建設、管理缺乏有效銜接

中國城市交通規劃、建設、管理,往往由不同部門完成,規劃通常是城市規劃部門完成,建設由城市市政部門完成,管理由交警部門負責。交通設施的規劃、建設、管理各個環節,只有有機結合,才能更好地緩解城市的交通壓力。

而從實際情況看,中國目前還沒有一個城市能比較好地協調其間的關系,往往把交通組織管理看作被動的,把交通規劃看作主動的:交通規劃設計部門向交通管理部門提供編制完成的總體規劃或近期建設圖紙,交通管理部門只能按照規劃圖紙進行管理。

理想狀態下,交通規劃、設計工作必須與交通組織管理協調起來,規劃、設計成果的內容與形式必須與交通組織管理的方法相適應,才能使規劃、設計工作的成果得以實現。

而現實中,規劃階段,城市路網往往由城市規劃師完成,而非由交通工程師完成;許多規劃人員對交通管理知之甚少,做出的路網往往很難實現交通管理與控制的要求。而到了道路建設中,往往由于拆遷不到位或降低成本節約經費,很難按照設計要求建設,而是按照極限條件建設——導致進一步偏離規劃的預想,建成的道路無形中增加了許多擁堵或事故隱患。

這就導致,每個環節遺留下的問題,最終都要靠交通管理環節承擔;而先天不足的路網又使得通過交通管理來提高路網效率的余地很小,區域交通協同控制最終難以實現。

2.道路等級結構失調,路網密度偏低,路網銜接不暢

長期以來,許多城市在道路規劃建設中,往往重視主干道、立交的建設,對支路建設缺乏重視,導致城市道路網功能級配失衡,這幾乎成為中國大城市通病。目前許多人依然認為,支路僅為集散道路,是主路的旁枝。

對支路的忽視,使本來應當具有較高密度、較多用地比例、更便捷的支路體系變成了盡端路、斷頭路、錯位路。

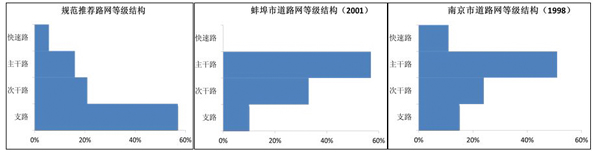

根據《城市道路交通規劃規范》規定,200萬人口以上的大城市道路網絡密度(長度)級配大致為1:2:3:8(快速路:主干道:次干路:支路),而目前國內許多城市道路級配呈倒三角形(如蚌埠)、菱形(如南京)等分布形態,如圖1所示。

圖1 國內部分城市道路網等級結構與規范推薦值比較

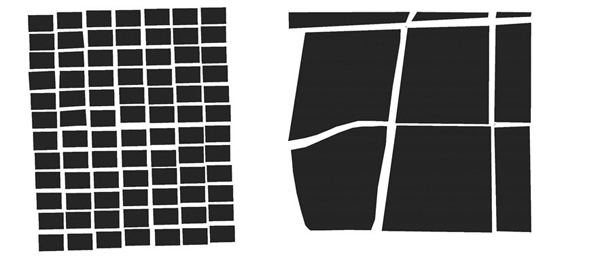

不僅路網級配失調,中國城市路網密度也嚴重偏低。國外發達城市中心城區多為小尺度街區、細密路網的形態,中心城區的路網密度普遍在10公里/平方公里以上,路網的連通性好。而由于寬馬路、大街區觀念的存在,中國許多城市即使道路面積率與國外城市相近,路網密度還是嚴重偏低,圖2是美國紐約和中國上海中心城區在1平方公里范圍內的地塊大小和街道密度對比。

圖2 紐約和上海中心城區街道密度對比

許多學者強調支路網建設的重要性,為此大聲疾呼。但理論層面的分析仍然多于技術層面的分析:對如何增加支路,缺乏技術上的指導;對如何確定路網的銜接方式,亦有許多觀點相互矛盾。這就使得規劃設計人員并不確切知道如何增加支路。

一種觀點主要強調路段的車速與通行能力,期望通過加大主干道交叉口的間距、減少交叉口對路段通行能力的折減,來提高主干道的通行效率,認為交叉口間距從200米提高到800米時,路段通行能力可以提高80%,合理的干路網間距為800~1200米,其間不再建設十字交叉的支路。

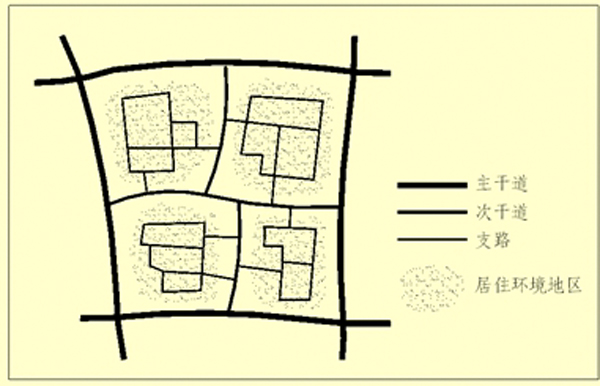

另一種觀點認為,小間距、高密度路網可以更好地解決城市交通問題,但對支路如何與主干道銜接、如何增加支路而不影響主干道的通行效率等問題,卻沒有給出很好的解決辦法。教科書規定,支路不得越級相交,如圖3所示,要形成完善的支路體系,就必須解決支路與主干道的銜接以及交通組織技術問題,要充分考慮非機動車和行人跨越主干道的需求,不能將主干道兩側用地生生分割,使主干道成為一種物理屏障。

圖3 傳統的城市路網銜接方式

支路是支撐之路而不是旁枝末路。有人把支路比喻為毛細血管,把主干道比喻成主動脈,添加支路時往往也采用枝狀結構,采用丁字路口與城市干路銜接,采用避讓式交叉口。這樣,卻使本應自成體系,四通八達的支路變成了盡端路、斷頭路和錯位路,無法承擔其應有的功能。

圖4 人體血管示意圖

支路承擔的自下而上逐級集中和自上而下的逐級分散的交通集散功能,用枝狀的毛細血管比喻,原本十分恰當。但是,支路在整個路網體系中,不僅承擔集散交通的功能,還應承擔只在支路體系內運行的近距的機動車出行和大部分的慢速交通(包括自行車交通和步行交通)的出行。這部分出行在整個城市居民出行中占據了絕大部分,如果這部分交通也被毛細血管匯集到主動脈,會造成主動脈血管阻塞,即讓主干道更多承擔了次干道和支路所應承擔的通達功能,基本的通行功能受到嚴重影響。

由于支路不成體系,公交線路也很難在支路上開行,很多小區成為公交盲區,公交線路不得不集中在主干道,有時一條主干道上集中的公交線路達二三十幾條之多,這樣步行、自行車、公交車、機動車等主體,被最大限度集中于主干道,干路兩側成為商業旺地,商業活動不斷升級,最終導致“交通性商業街”誕生。

由于通勤交通與購物交通相互重疊,長距離交通與短距離交通相互干擾,通過性交通與到達性交通相互影響,動態交通與靜態交通相互制約,機動車交通與慢行交通相互混雜,造成主干道無法保障基本交通功能——這就導致該快的不快、該暢的不暢、該通的不通、該達的不達,不但運輸效率低下,且由于交通無序化而引發較多交通事故。

3.道路功能不清、機非混行嚴重、交通效率低下

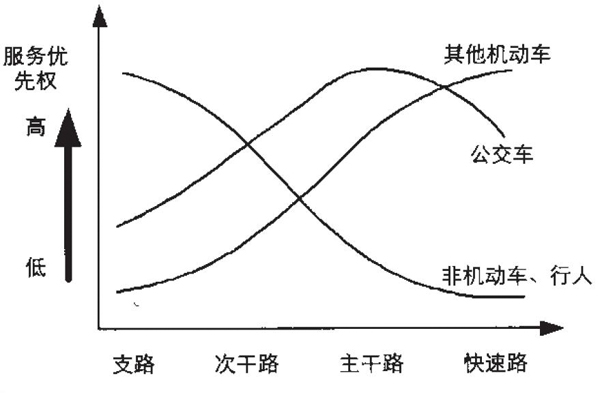

《城市道路交通規劃規范》規定,快速路和主干道在城市交通中起“通”的作用,要求通過車輛快而多,在道路網絡中以滿足長距離的通過性交通為主要功能,在整個路網中承擔骨干運輸的作用,兩側不宜設置公共建筑物出入口;次干路兼有“通”和“達”的作用,其上有大量沿街商店、文化服務設施,主要靠公共交通對居民服務;支路主要起“達”的作用,其上有較多公共交通線路行駛,方便居民集散,各種不同等級道路的關系示意圖如圖5所示。

圖5 不同等級道路的關系示意圖

《規范》對各級道路的功能進行了劃分,但對如何保障各級道路的功能,缺乏有效措施。同時,如圖6所示,《規范》雖然對各級道路優先服務對象有明確規定,但由于支路缺失且不成體系,中短途的慢行交通出行都被匯聚到主干道路。這樣,主干道往往成為機動車、非機動車、行人三位一體的道路——機、非、行人同時優先,意味著大家都不優先,即使主干道路段采用連續的分隔方式,但在交叉口仍不可避免機動車、非機動、行人三者之間相互干擾,從而造成交叉口節點不暢,路網總體容量遠未發揮。

4.路網節點不暢,交叉口與路段通行能力不匹配

平面交叉口,即在同一平面上,將沖突的交通流進行時間上的分離。平面交叉口通行能力的降低,源于交叉口時空資源的共享。因此,改善交叉口通行能力也必須從增加空間資源和分享時間量兩方面入手。

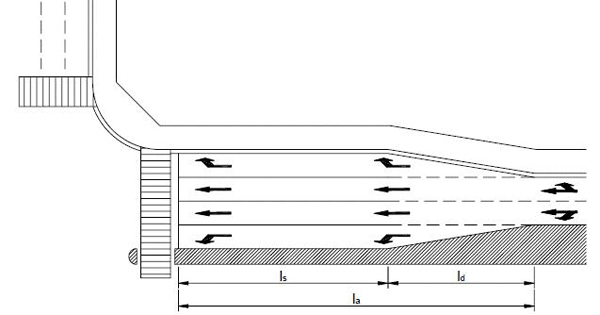

其二,展寬進口道斷面以增加進口車道數,從而增加單位時間內通過能力,以增加通行空間來彌補通行時間損失。《城市道路交叉口規劃規范》中,明確規定交叉口紅線寬度應該保證交叉口進口道車道數達到路段車道數的2倍,如圖7所示。

但大量城市的交叉口紅線、車道數往往與路段上完全一樣。這造成交叉口各進口道車流的時間損失無法利用空間彌補,交叉口成為路網系統中最為脆弱的瓶頸,由于路口節點不暢而導致路網整體運行效率大打折扣,同時也造成道路網資源嚴重浪費。

解決對策

針對交通規劃、建設與交通組織管理缺乏有效的銜接、道路等級結構失調、功能劃分不清、節點不暢的缺陷,城市路網交通規劃設計應從道路交通組織規劃著手,探討合理的路網功能劃分、布局形態和等級結構。

應該綜合運用立交平做、單向交通組織技術和區域交通協調控制技術,形成一個以雙向通行同時禁止左轉的主干道組成的骨干網絡和一個以單向通行的支路形成微循環網絡。從而正確處理交通功能與地塊功能的協調、動態交通與靜態交通的協調、機動車交通與非機動車交通的協調、車流交通與人流交通的協調、路段交通與路口交通的協調。

1.交通組織規劃引導城市路網規劃建設

要實現城市交通規劃、設計、建設、管理的良好銜接,就必須對其進行一體化管理。一方面從管理機制上理順城市交通的規劃、建設、管理等工作;另一方面實際工作中要解決好如下兩方面具體問題:

首先,確保交通規劃意圖的落實。交通規劃階段的很多想法需要在交通設施的建設、管理階段實現,但事實上,交通設施的應用情況,不是按照當初規劃師的想法發揮作用,甚至與最初的規劃思路相悖。這其中,交通設施的建設與管理措施的不配套是很重要的原因之一。其表現為:城市道路功能級別不清,主次干道功能定位得不到落實,比較形象的說法就是“快速不快,主干不主,次干不次”。

其次,交通管理方案在規劃階段的體現。在交通規劃階段,就應融入交通管理階段的工作,提出相應的交通管理方案,而非以“臨時抱佛腳”式進行交通管理。

如果等到道路建成出現交通擁堵再“亡羊補牢”進行交通組織規劃,由于道路空間結構先天不足,道路周邊土地開發已定型,使得許多交通改善措施(如單行、禁左或拓寬)根本沒有實施條件,交通改善的余地很小,且往往涉及大量拆遷,工程投資代價太大。

因此,道路規劃建設階段就必須充分考慮未來可能采取的交通組織管理措施,并為此提供硬件支撐,以交通組織規劃引導城市路網的規劃與建設。

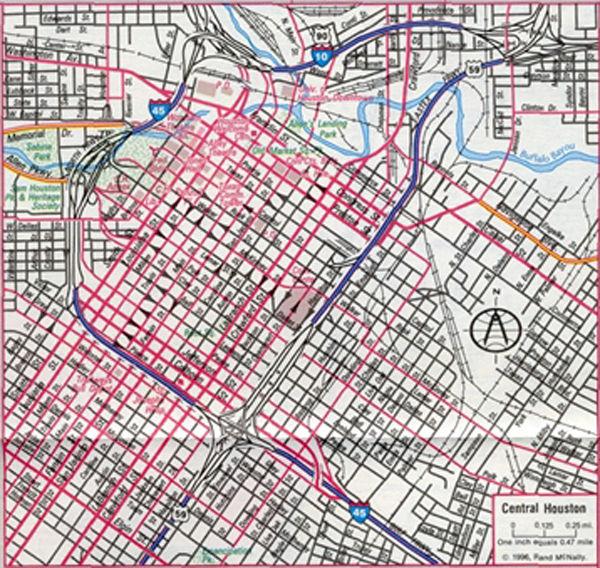

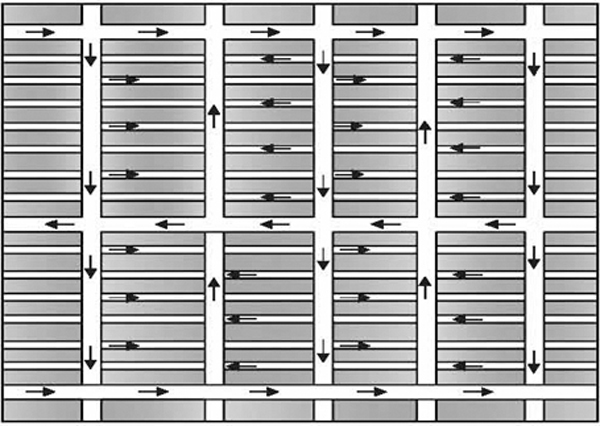

國外城市多在交通規劃與建設時已考慮了區域交通組織規劃問題,因而其路網密度、布局與區域交通組織規劃之間能很好地協調一致,相互之間的適應性較好。最典型案例是美國的休斯敦中心區,如圖8所示,休斯敦中心區利用高密度的方格路網組織長距離,大范圍的對偶單向交通。

2.機非分離

機非分離又包括斷面分離與路網分離兩種形式。機動車與非機動車行駛速度不同,合理分離機動車與非機動車,有利于提離交通效率,道路系統應為不同交通方式的分離提供硬件支持。

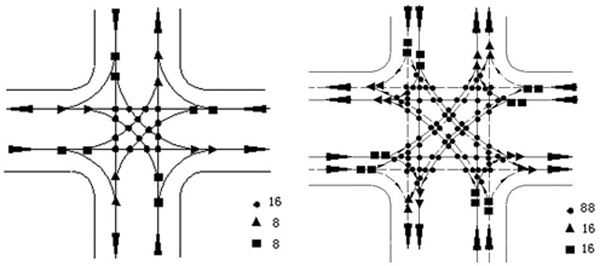

為了從斷面上分離機動車與非機動車,中國主干道普遍采用三塊板或四塊板的斷面形式。雖然這解決了路段上機非混行的問題,路段的通行能力和行駛速度基本可以保證,但在交叉口處,機動車、非機動車和行人不得不匯聚到一起,特別是主干道與其它道路相交的平面交叉口,強調快速通過的機動車流與速度慢的非機動車捆綁到一起后,造成交叉口交通秩序混亂,如圖9所示,自行車的加入使交叉口的交叉沖突點增加5.5倍,造成交叉口通行能力與路段嚴重不匹配,通行效率低下。

從中國城市主干道的設計速度(40~60km/h)及機動車輛的動力性能來看,正常情況下,主干道機動車平均速度在50km/h是能達到的。但實際上,我國大中城市的機動車平均行駛速度只有25km/h左右。

造成低速的原因很多,交通擁擠是一個原因,機非混行也是一個原因。東南大學的王煒教授就曾指出,在中國的機非混合交通條件下,自行車交通方式不再是綠色,要使自行車交通成為真正的綠色交通方式,必須為自行車交通提供一個獨立的交通空間,即進行路網分離。

從中國目前的路網條件(等級結構失調、支路缺乏,且支路多為斷頭路、借位路、末端路)和城市用地現狀(很多大型單位、院校形成的大面積地塊的封閉區域)來看,尚無法為自行車提供適于大范圍的高效、廉價、連續的機動車/自行車分流體系,即現有的路網模式還不能為機非分流起到有效的技術支撐。甚至可以說,為自行車提供一個完全與機動車分流的獨立的交通空間,在近期是不現實且不可能的。

在推廣街區制、原則上不再建設封閉住宅小區的背景下,慢行交通與機動車交通的路網分離,面臨一個千載難逢的機遇。在我看來,拆掉現有小區的圍墻,實現內部道路公共化,看起來十分美好,但如鏡中月水中花,實施起來無疑困難重重,并不十分現實。但是,如果要求小區內部道路只對社會慢行交通開放,機動車出入小區受控制,則方案實施的可行性會大大增加,并可達到讓慢行交通四通八達快捷安全、短距離的機動化出行十分不便的效果,以此引導綠色出行。

3.主干道交通功能保障

主干道在道路網絡中以滿足長距離的通過性交通為主要功能,承擔骨干運輸作用。影響主干道的交通功能主要有交叉口間距、橫斷面形式、信號燈控制和機非干擾四個因素。其中,交叉口間距和橫斷面形式屬于規劃、建設階段考慮的內容,信號燈控制和機非干擾則屬于交通控制與管理階段考慮的內容。

交通控制與管理的效果,很大程度上取決于交叉口間距和橫斷面形式的設置合理與否,因此某種意義上,主干道的通過性交通功能不是規劃、建設出來的,更重要的是管理出來的。

在確定主干道交叉口間距時,存在二個誤區:一是期望通過加大主干道交叉口的間距,減少交叉口對路段通行能力的折減,來提高主干道通行效率,認為交叉口間距從200米提高到800米時,路段的通行能力可以提高80%,合理的干路網間距為800~1200米,其間不再建設十字交叉的支路;二是為了保障交通流逐級有序地由低一級的道路向高一級道路匯集,并由高一級道路向低一級道路疏散,要求在道路網布局中允許同級道路及相鄰等級道路相交,避免越級相交,即支路不能直接與主干道相交。

以上兩個誤區導致如下幾個嚴重后果:

一、增大主干道交叉口間距,導致寬而稀的路網布局形態的產生,使得中國城市道路設計公路化的傾向十分嚴重,導致車流主要集中在幾條主干道。

主干道路段的通行能力雖然會隨著交叉口間距的增大和車道數的增加得到提高,但交叉口的通行能力并不會相應提高,使主干道路段通行能力與交叉口更不匹配,造成交叉口負荷過大,成為制約主干道通行能力的瓶頸。

這屢遭國內外專家與學者的質疑。著名交通規劃專家徐循初先生就曾指出,根據國內一些城市的經驗,在城市用地上,寧愿道路條數多些,使車輛有較好的可達性,也不要將道路定得太寬,使車流集中在幾條干路上,使交叉口負荷過大。

雖然被詬病許久,寬而稀的路網形式還是在中國各大中城市被普遍克隆,北京有寬達120米的長安街,上海有寬達100米的世紀大道。更可怕的是,這種爭議工程造成各大中城市盲目照搬效仿,寬馬路、大廣場的建設之風盛行。

二、增大主干道交叉口間距會使車隊散布程度加劇,導致主干道綠波協調控制失效,交通工程領域著名專家楊佩昆先生就曾指出,信號協調控制系統通車效益與相鄰信號交叉口間距的關系可一般化地概括為:間距400m時,控制系統可有實效;600m時,低效;800m時,失效。

三、增大主干道交叉口間距導致行人過街通道過少,繞行距離過長,造成行人不按人行橫道過街,亂穿馬路現象嚴重;加寬主干道車道數,導致行人過街時間增長,為保證每個行人相位的最短綠燈時間,不得不采用較長的信號周期,這又導致行人過街等待時間加長。

針對道路太寬造成行人過街困難的問題,1957年北京市政府在討論長安街寬度的時候,建筑學家梁思成曾批評道:“短跑家也要跑11秒,一般的人走一趟要1分多鐘,小腳老太婆過這條街就更困難了。”交通工程著名專家李克平教授早先指出,一旦過街等待紅燈時間超過了行人忍耐度時,行人過街闖紅燈的機率會急劇增大,行人等待紅燈時間過長是造成中國目前行人闖紅燈現象屢禁不止的根本原因。

四、避免道路越級相交,本意是為避免支路對主干道的影響,但卻導致支路不能跨越主干道而形成一個完整的支路系統。支路多以盡端路、斷頭路和錯位路的形式出現,變成名符其實的“枝路”,將本應只在支路體系內運行的近距機動車出行和大部分的慢速交通(包括自行車交通和步行交通)出行匯集到主干道,在主干道交叉口處造成機非混行,導致主干道交叉口的交通環境進一步惡化,大大降低了主干道的通行效率。這與保障主干道的交通功能背道而馳。

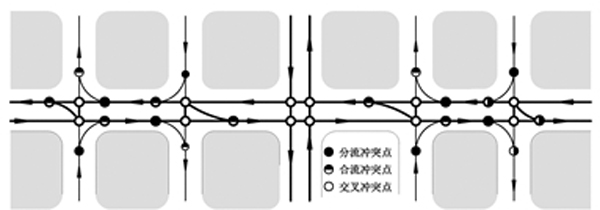

主干道交通功能保障不能簡單通過增大交叉口間距和斷面寬度來實現,而是要建立在完善的支路系統支撐的基礎之上,將非機動車交通、集散交通,短距離交通從主干道上分流出去。如圖10所示,在完善的支路體系基礎上,進行合理的區域交通組織規劃,利用支路形成一個完善的微循環系統,將非機動車從主干道分離,支路與主干道相交時采用單向行駛,同時主干道禁止左轉,主干道的左轉車輛利用街坊繞行的方式進行組織,形成主干道沿線交叉口V/C比均勻、非機動車分離、二相位控制、直行車輛優先、交叉口間距均勻合理的干線交信號協調線控制系統是保障主干道交通功能的根本保證。

4.支路體系實施單向行駛原則

單向交通在路段上減少了與對向車流的可能沖突,在交叉口上大量減少了沖突點,故單向交通提高道路通行能力,有利于提高車輛運行速度、降低交通事故率,還有解決停車問題、提高交叉口的通行效率、易于實現綠波協調控制等優點。

國外城市多在交通規劃與建設時已考慮了單向交通組織問題。國外大城市中心區路網密度大都高于15km /km 2,因而其路網密度、布局與單向交通之間能夠很好地協調一致,相互之間適應性較好。國外單向交通組織最典型的案例是美國的曼哈頓中心區,如圖11所示,曼哈頓中心區利用高密度的方格路網組織長距離、大范圍的對偶單向交通,該中心區的路網密度高達20km /km 2,其道路大都是單行線,僅少數干路上組織雙向交通。

與國外城市相比,中國城市單向交通有自身特點。我國城市路網建設一直奉行寬而稀的原則,導致城市路網密度偏低,且大多城市在路網規劃建設時未考慮單向交通組織,現有的單向交通大多是由雙行轉化為單行。由此,城市中心區路網密度與路幅往往難以適應單向交通組織的要求。

同時,中國城市單向交通的基本出發點是緩解擁堵,特別是緩解干路系統的交通壓力。這樣,急于求成的思想往往造成單行線倉促實施,有一定負面影響。

國外經驗表明:高密度的路網是組織大范圍、系統性單向交通的基本要求,單向交通還要求道路系統聯通性較好。因此,在實施單向交通之前,應有針對性地對中心區道路系統進行梳理和改善,從交通組織的角度,對中心區道路規劃建設提出反饋意見,對近期中心區交通設施改善提出相關建議,如道路斷面調整、支路改造、路邊停車設置等,以便更好地適應單向交通需要。

結語

在推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區的時代背景下,解決城市道路存在的深層次問題,面臨千載難逢的機遇。

由此,筆者認為,需要遵循交通組織規劃引導城市路網規劃建設的原則,通過小區內部道路公共化,加密城市路網密度,綜合考慮慢行交通需求、公交線網布設需求、靜態停車需求,通過完善區域路網結構,提升支路網密度和連通性,在支路網形成一個機動車單行的微循環系統,將非機動車從主干道分離出去,同時通過設置合理、均勻的主干道交叉口間距和采取禁止左轉、綠波交通等交通管理措施,保障主干道的交通功能,通過區域交通協同控制提高城市道路的交通效率。以此,中國城市道路交通擁堵必將極大緩解。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司