- +1

七十年看上博①|“鼎盛千秋”背后的青銅文物修復(fù)技藝與傳承

澎湃新聞從今天起,與上海博物館獨(dú)家合作陸續(xù)推出系列報(bào)道“70年看上博”。

上海博物館館長楊志剛說:“走過近七十年的歷程,上海博物館以追求卓越、不斷進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的姿態(tài),贏得了全球美譽(yù)。審視當(dāng)下,她更加彰顯人民的立場、世界的眼光,正構(gòu)建‘一體兩館多點(diǎn)’新格局,攀登新高峰。展望未來,她將是頂級的藝術(shù)殿堂,同時(shí)還是深受觀眾喜愛的學(xué)習(xí)知識的課堂、交流思想的會(huì)堂、休閑娛樂的廳堂。她是人類燦爛文明的守護(hù)人,也是參與創(chuàng)造新時(shí)代、新文化、新生活的建設(shè)者。”

7月25日,送走展廳內(nèi)最后一批觀眾,上海博物館的“鎮(zhèn)館之寶”大克鼎也將暫別上海,隨大盂鼎一起移師北京國家博物館展出。“鼎盛千秋——上海博物館受贈(zèng)青銅鼎展”是上博今夏推出的最受歡迎的展覽之一,短短一個(gè)半月展期,吸引了數(shù)十萬名觀眾前來參觀。

在展覽閉幕前夕,88歲高齡的上海博物館第二代青銅修復(fù)師黃仁生在兩位弟子的陪同下來到展廳,師徒三人繞著兩方大鼎轉(zhuǎn)了好幾圈,除了偶爾交談,更多的時(shí)候只是靜靜凝望。

“鼎盛千秋——上海博物館受贈(zèng)青銅鼎展”展覽現(xiàn)場,大克鼎與大盂鼎

黃仁生(中)與學(xué)生張珮琛(右)、陸耀輝(左)在展廳內(nèi)的合影

對于大半輩子都在跟青銅器打交道的黃仁生而言,大盂鼎和大克鼎在其心中的分量不可估量。早在半個(gè)多世紀(jì)前,大盂鼎和大克鼎入藏上博之后,黃仁生就曾親手對大盂鼎做過清洗,而原大的大克鼎第一件復(fù)制品也出自黃仁生之手,對于一位文物修復(fù)師而言,這都是可遇不可求的。

在上博修文物40余年,黃仁生經(jīng)手、修復(fù)過的青銅器不計(jì)其數(shù),也不遺余力地為上博培養(yǎng)了第三、第四代修復(fù)師。如今他的好手藝在弟子身上得到傳承,他們接過師父手中的接力棒,為這項(xiàng)古老技藝注入新的活力。

米壽之年的黃仁生精神矍鑠,一口夾雜無錫口音的上海話,與身旁張珮琛、陸耀輝兩位弟子言笑晏晏。三人戲言,在上博從事青銅器修復(fù)的老先生們總是特別高壽,因?yàn)樗麄円恢痹谧鼋o文物“續(xù)命”的善行。這當(dāng)然只是談笑。

談及時(shí)隔多年,在展廳內(nèi)看到雙鼎合璧展出,心里作何感受?黃仁生說,“作為文物工作者,能夠清理好這兩件大鼎,還能有這么多觀眾來參觀,內(nèi)心是很激動(dòng)的。”

走出展廳,黃仁生經(jīng)過展廳入口處的海報(bào),眼尖的他一眼就看到海報(bào)上大克鼎紋飾的線圖,說:“要畫準(zhǔn)確青銅器的紋飾最不易。一般人看這線圖可能不覺得有什么問題,在我們搞青銅器修復(fù)的人看來還是外行畫,太生硬。”一旁的張珮琛、陸耀輝也是心領(lǐng)神會(huì)。

“青銅器的修復(fù)和復(fù)制,首先要過的就是紋飾這一關(guān)。”黃仁生說,當(dāng)年他跟隨師傅王榮達(dá)學(xué)藝,就是從學(xué)畫青銅器紋飾開始。白天在館里上班,業(yè)余還要對著厚厚的青銅器圖錄畫紋飾。“畫紋飾的目的是為了熟識不同時(shí)代的紋飾風(fēng)格。紋飾畫得不對,做出來的東西就不對路。”

黃仁生出生于1933年,進(jìn)上海博物館之前他已經(jīng)是上海標(biāo)本模型廠比較資深的技師,專門從事人體醫(yī)藥衛(wèi)生模型的制作,待遇很不錯(cuò),拿的是八級工人的工資。

1958年,上海博物館設(shè)立文物修復(fù)工場,組建了書畫裝裱、平面修復(fù)、青銅陶瓷修復(fù)三個(gè)小組,于是將社會(huì)上一批功力深厚、技藝高超的手藝人匯集到博物館,黃仁生就是在那時(shí)候被招進(jìn)上海博物館,進(jìn)館時(shí)剛剛25歲。因?yàn)槎窨蹋ゾ叻。员环峙涞角嚆~陶瓷修復(fù)組,師從館內(nèi)老先生王榮達(dá)。

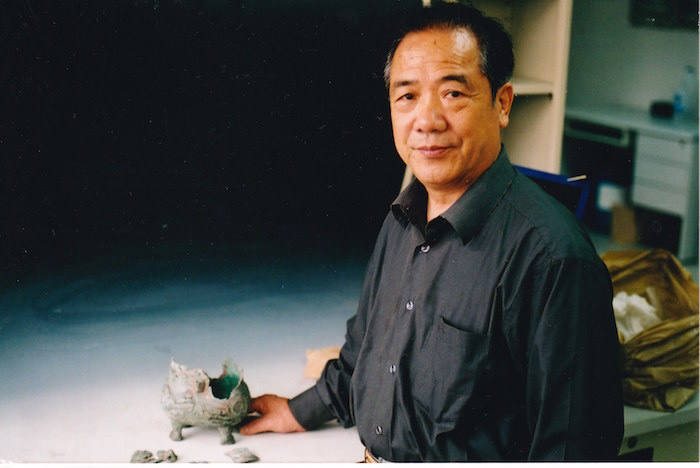

黃仁生

黃仁生在復(fù)制青銅器

進(jìn)館后不久,由于要對大盂鼎做清洗工作,黃仁生初次見到了歷經(jīng)跌宕起伏的盂鼎。大盂鼎和大克鼎均為西周時(shí)期的青銅重器,清朝時(shí)期從陜西出土,后為蘇州潘氏家族收藏。新中國成立后,潘達(dá)于代表家族將雙鼎無償捐獻(xiàn)給國家,成為上海博物館的“鎮(zhèn)館之寶”。

黃仁生說,“大盂鼎多年來一直在潘家保存,保存狀況很好。當(dāng)年潘家為了躲避日本人搜查,一度將其入土埋藏,所以鼎的表面附著了一些泥土,我們只是把泥石簡單清理了下,看上去就蠻好了。”

潘達(dá)于和大盂鼎、大克鼎

大克鼎 上海博物館藏

黃仁生復(fù)制大克鼎的時(shí)間則要更晚些。為什么要復(fù)制大克鼎呢?那是上世紀(jì)60年代中期,國家實(shí)行“備戰(zhàn)、備荒、為人民”的基本國策。為了“備戰(zhàn)”,防止文物遭到戰(zhàn)爭破壞,上海博物館要另外造一處保密庫房,凡是等級比較高的文物統(tǒng)統(tǒng)放到保密倉庫里保管。為了不影響展覽,上海博物館復(fù)制了好多件文物,復(fù)制大克鼎的重任就落在黃仁生身上。

由于受當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)等條件的限制,用青銅來復(fù)制青銅鼎是不可能的,所以黃師傅是用石膏復(fù)制。石膏模型出來后又經(jīng)過上色、做舊、上銹等多道工序,整個(gè)過程耗費(fèi)了四五個(gè)月,出來的效果幾乎可以“亂真”。

“應(yīng)該說,復(fù)制好之后,包括專家在內(nèi),大家對大克鼎復(fù)制品的評價(jià)都很高,都說大克鼎復(fù)制得好。”談及此,仍能感受到黃仁生內(nèi)心的驕傲之情。

不過“文革”期間,黃仁生卻因此沒少挨過批判。“他們批判我的重點(diǎn)全在大克鼎上,說我只重視業(yè)務(wù)不重視政治,所以才把大克鼎復(fù)制得這么好。而且還給我起了一個(gè)綽號,叫‘大克鼎黨員’。”時(shí)過境遷,黃仁生只是把它作為一個(gè)趣聞來談,但也足見老先生的手上功夫不一般。

半個(gè)多世紀(jì)過去了,隨著時(shí)代發(fā)展,復(fù)制件已經(jīng)漸漸退出文博機(jī)構(gòu)的展陳,這件具有歷史意義的大克鼎復(fù)制品也早已完成使命,撤出展廳。

上海博物館第二代青銅修復(fù)師黃仁生在大克鼎前

二

在進(jìn)館之前,黃仁生是在模型廠做醫(yī)藥模型的,并沒有接觸過文物和文物修復(fù),師父王榮達(dá)是他在文物修復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)路人。“我的師傅跟我是同一年進(jìn)館,但他比我大一輪,也屬雞。”黃仁生說。

王榮達(dá)在進(jìn)上海博物館前,就已經(jīng)是上海灘古董行修復(fù)青銅器的業(yè)內(nèi)高手了。他的修復(fù)技藝可溯源至清宮修復(fù)師“古銅張”一脈。

據(jù)張珮琛介紹,早在新中國成立之前,上海地區(qū)的青銅器修復(fù)與復(fù)制技藝水準(zhǔn)已在全國享有盛譽(yù),其歷史可追溯到清末內(nèi)務(wù)府造辦處設(shè)立的古銅局,其中有一位名為“歪嘴于”的巧匠為宮中修復(fù)和仿制了許多古銅器。其弟子張?zhí)┒骼^承衣缽,被世人稱作“古銅張”。王榮達(dá)是“古銅張”的再傳弟子,他出師后,來到上海為古董行修復(fù)青銅器。1958年,因上海博物館設(shè)立文物修復(fù)工場的契機(jī),王榮達(dá)作為業(yè)內(nèi)高手之一被聘入上海博物館。

“師父是我的領(lǐng)路人。”黃仁生說,“他是做文物修復(fù)的行家,他干活的時(shí)候我們就在一旁觀察,他講這個(gè)底子應(yīng)該怎么做,我們就照做。只要是不知道的、不懂的都去學(xué)。”

得益于原來在標(biāo)本模型廠的工作經(jīng)歷,黃仁生將師父教授的文物修復(fù)技藝與原本在標(biāo)本模型廠中掌握的模具與精密鑄造技藝進(jìn)行融合、創(chuàng)新,使青銅器的修復(fù)和復(fù)制技藝在工藝水平上進(jìn)一步完善,形成上博獨(dú)樹一幟的技藝特點(diǎn)。

黃仁生(右)與馬承源(左)

黃仁生與“九龍寶鼎”

黃仁生提到,要想勝任青銅器的修復(fù)與復(fù)制工作,非常不容易。尤其要達(dá)到專家一級的水準(zhǔn),不僅要有廣博的知識,還要肯鉆研。

“青銅器的修復(fù),最難的是要做到和原件一致,這就要求我們首先紋飾要畫準(zhǔn)確,符合年代風(fēng)格,許多錯(cuò)誤的修復(fù)案例,就是沒有研究不同時(shí)代的紋飾風(fēng)格;其次要會(huì)雕刻,手工雕刻出的紋飾要和原件一致;第三要懂色彩,比如復(fù)制大克鼎要給它上色,如果不懂色彩搭配就做不到外觀上的相像;第四,要懂模具和鑄造,會(huì)根據(jù)不同的青銅器選擇不同的鑄造方法。最后還要懂化學(xué),要給青銅器除銹、做銹,如果不懂化學(xué)知識,銹沒去好,還可能損壞文物的皮殼……。”

黃仁生(左2)在復(fù)制青銅器

黃仁生的手藝不僅得到師父的認(rèn)可,也獲得上海博物館老館長,青銅器專家馬承源的賞識。他們曾在馬承源先生的指導(dǎo)下,成功為廣州肇慶鼎湖山國家級自然保護(hù)區(qū)復(fù)制鑄造大克鼎等比放大7倍的“九龍寶鼎”。

龍流盉,上海博物館藏

此外,黃仁生修復(fù)過上博館藏的春秋中期獸面紋龍流盉,成功復(fù)制西周早期的青銅器名品厚趠方鼎等。

獸面紋龍流盉是一件春秋中期南方越族人模仿西周盉并加以創(chuàng)造的杰作,從前這件器物被看成是中原地區(qū)的青銅器,隨著南方地區(qū)青銅器研究的不斷深入,這件器物所具有的南方地區(qū)青銅器的特點(diǎn)被不斷認(rèn)識。“從紋飾而言,這件器物上的獸面紋與中原商朝和西周時(shí)期的獸面紋大相徑庭,是一種南方特色的裝飾。”

龍流盉,上海博物館藏

“這件器物修復(fù)前缺損比較嚴(yán)重,修復(fù)難度極大,花了兩年時(shí)間。器物的修復(fù)過程幾乎涉及修復(fù)技藝的所有工序,是綜合體現(xiàn)青銅器修復(fù)技藝的代表性案例。”黃仁生說。

厚趠方鼎在宋代即已著錄,流傳保存至今近千年,極為罕見。此次“鼎盛千秋”特展上其與大盂鼎、大克鼎共同展出。黃仁生用傳統(tǒng)工藝復(fù)制的厚趠方鼎也可謂形神兼?zhèn)洹?/p>

“我們搞(青銅)修復(fù)的人,想做得完美高級,是不簡單的。只有沉下心,鉆進(jìn)去看,才會(huì)發(fā)現(xiàn)這些文物是非常好、非常妙的。”黃仁生用簡單質(zhì)樸的話語道出了幾十年實(shí)踐的真諦。

三

上博的文物修復(fù)何以代代相傳,技藝不滅?這得益于文物修復(fù)團(tuán)隊(duì)從建立之初就確立的師徒傳承的方式。不過與很多“固守成規(guī)”的文物修復(fù)流派不同,上博的文物修復(fù)技藝既有傳承,也有創(chuàng)新。

黃仁生不遺余力得為上博培養(yǎng)第三、第四代修復(fù)師,帶過的徒弟不下十幾人,許多已成為國內(nèi)外文博機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)骨干。其中,張珮琛現(xiàn)為上博青銅器修復(fù)的第三代傳承人,自1993年進(jìn)入上博工作至今,已經(jīng)從事了28年的青銅器修復(fù)工作,多次參與國家重大考古項(xiàng)目,經(jīng)手的文物有上千件,修復(fù)了戰(zhàn)國時(shí)期的兵器商鞅鈹、陜西寶雞石鼓山商周墓地出土的青銅龍紋禁等。

陸耀輝1996年進(jìn)入上海博物館藝術(shù)品公司,師從黃仁生學(xué)習(xí)青銅器復(fù)制技藝。從業(yè)至今25年,他獨(dú)立完成上海博物館館藏的邵鐘、冒鼎、垣上官鼎、陳純釜、鑲嵌棘刺紋尊等重要青銅器的仿制工作,也曾幫助重慶中國三峽博物館、山西青銅博物館等仿制青銅文物。

黃仁生(左)與學(xué)生張珮琛(右)

黃仁生與學(xué)生在上博展廳內(nèi)交流

當(dāng)年作為業(yè)內(nèi)高手進(jìn)入上博的王榮達(dá)修復(fù)造詣極高,尤其對青銅器紋飾和形制研究至深;黃仁生進(jìn)館后,也是從研究青銅器的紋飾和形制起步,一步步走上文物修復(fù)的道路;等到黃仁生帶徒弟時(shí),也非常強(qiáng)調(diào)對青銅器紋飾的研習(xí)。

張珮琛和陸耀輝談到,他們第一天見師父,師父就拿了兩本書:《上海博物館館藏青銅器》和《中國青銅器紋飾》。師父說,你們既然要做這項(xiàng)工作,先把那兩本書拿過去學(xué)習(xí)一下。幾天之后,師父又讓每人去復(fù)印十組圖案再臨摹一遍。

“開始拿到圖案,我們覺得學(xué)了多少年的美術(shù),沒有什么難度。但當(dāng)你畫的時(shí)候,你就知道青銅器圖案的難度了,相互關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。”陸耀輝說,“雖然圖案已經(jīng)從立體翻到平面,三維變成二維,應(yīng)該簡單了好多了,但當(dāng)你畫的時(shí)候,你就發(fā)現(xiàn)沒那么簡單,得反復(fù)練習(xí)加思考。”

“師父這樣的老一輩手藝人,他說的能力并沒那么強(qiáng),但是做的能力很強(qiáng)。他做的手藝在內(nèi)行和外行看來都是很精彩的,所以我們也不得不佩服師父的手上功夫,經(jīng)常是他做的時(shí)候我們在一旁觀摩,從他做的過程中來思考自己的不足。他這種身體力行的授業(yè)方式也體現(xiàn)了老一輩的匠人本色。”張珮琛說。

在技藝上,他們繼承了師父的衣缽,但在行事風(fēng)格上,他們跟師父等老一輩手藝人相比存在很大區(qū)別:“師父對于工作循規(guī)蹈矩,他的工作臺每天都清理得干凈整潔,工具也擺放得井井有條;師父做得多說得少,很少蹦什么金句格言,通過身體力行,潤物無聲地將文物修復(fù)理念傳授給后輩了。”

而像張珮琛這一代的文物修復(fù)師,很多都是美術(shù)專業(yè)科班出身,他們不僅有自己的審美和態(tài)度,擁抱新科技,他們也愿意在公共平臺去發(fā)聲,宣傳自己的文保理念。比如張珮琛其實(shí)就是一直活躍在微博上的大V“文物醫(yī)院”,不少文博從業(yè)者和愛好者都會(huì)關(guān)注他的動(dòng)態(tài),看他就一些文物事件分享自己的觀點(diǎn)。而之所以取名“文物醫(yī)院”,是因?yàn)樗X得文物修復(fù)師最好的比喻就是“文物醫(yī)生”,盡量利用一些現(xiàn)在的技術(shù)或者方法,消除或是延緩文物的一些病害,保存文物的價(jià)值。

寶雞石鼓山商周墓地出土龍紋禁組里戶方彝(修復(fù)前)

寶雞石鼓山商周墓地出土龍紋禁組里戶方彝(修復(fù)后)

師父年近九旬還在計(jì)劃制作新的器物,陸耀輝說,老手藝人這種藝無止境的精神令他這個(gè)晚輩動(dòng)容。反觀自身,他對青銅器復(fù)制技藝的求索,也早已超越當(dāng)年為藝術(shù)品公司生產(chǎn)售賣復(fù)刻品的最初目的,他希望對青銅器文物的仿制能盡可能回到時(shí)代語境,用相近的工藝,模仿歷經(jīng)幾千年的斑駁銹色,只要能夠跟原物更接近,或者給人帶來更多美的享受,就是他從藝多年后仍不斷追求精益求精的目標(biāo)所在。

如今,上海博物館的青銅修復(fù)和復(fù)制技藝已經(jīng)傳承到第四代,每一代修復(fù)師的傳承如同不斷補(bǔ)充的新鮮血液,從黃仁生為代表的第二代修復(fù)師創(chuàng)新的翻模工藝,到第三代修復(fù)師們擅長的美術(shù)技法,再到下一代的現(xiàn)代文保科技等,使得這項(xiàng)傳統(tǒng)技藝不斷吐故納新,成為一項(xiàng)既傳統(tǒng)又科學(xué)的技藝。

大克鼎三份之一大復(fù)制件

冒鼎(復(fù)制件)

亡智鼎(復(fù)制件)

將近一個(gè)甲子的時(shí)光,從黃仁生復(fù)制第一件原大大克鼎,到如今師徒仨在展廳見證盂克雙鼎的重逢,宛若一個(gè)小小的輪回。時(shí)光不曾為誰停留,但展廳內(nèi)的盂克雙鼎,在一代代文物工作者的悉心呵護(hù)下,風(fēng)采卻是絲毫不減當(dāng)年。

對話|青銅器文物“厚趠方鼎”的復(fù)制和新技術(shù)在傳統(tǒng)技藝中的運(yùn)用

澎湃新聞:青銅器復(fù)制具體包含哪些步驟?

黃仁生:傳統(tǒng)青銅器復(fù)制工藝流程可分為模范(造型雕塑,紋飾雕刻,石膏模翻制,石膏模精修加固)、失蠟鑄造(蠟?zāi)鸿T,澆冒系統(tǒng)設(shè)計(jì),涂料涂掛,脫蠟焙燒,銅液澆鑄,澆冒口切割)、仿古做舊(整形打磨,底色制作,手工堆銹,整體調(diào)整)。

澎湃新聞:您當(dāng)年是如何復(fù)制厚趠方鼎的?

黃仁生:我們復(fù)制厚趠方鼎的時(shí)候,需要先把真品的樣子大概取模翻制下來,再做成石膏,然后在石膏上進(jìn)行修整。因?yàn)樵谠现苯臃葡聛頃?huì)有很多缺點(diǎn),翻出來的模具也有很多問題,所以要修整。修整的時(shí)候,不能根據(jù)自己的想法來修整,而要根據(jù)原件上面的紋飾,來看哪里有缺損、有不足,修整好之后就能使得最后的鑄件成為一件比較好的復(fù)制品。像我們做復(fù)制品和普通文物商店的賣品是不一樣的,原件上的銹是什么樣的,復(fù)制品上我們就一定要做成什么樣。

厚趠方鼎,上海博物館藏

澎湃新聞:那你們是怎么做銹的?

黃仁生:青銅器上的銹總共有六七類,比如紅銹、綠銹、石灰質(zhì)銹。青銅器上的銹,最寶貴的是藍(lán)銹,但是漂亮的藍(lán)銹是很少見的,包括大盂鼎和大克鼎也很少看到漂亮的藍(lán)銹。所以我們修復(fù)去銹的時(shí)候,看到藍(lán)銹,都是要保護(hù)而不進(jìn)行去銹。其次是綠銹,但是綠銹的保留需要考慮美觀、對稱和均衡。如果青銅器上的是大片的綠銹,就要去掉一部分,所以去綠銹的時(shí)候,要提前想好哪個(gè)地方要保留。

澎湃新聞:您在復(fù)制帶銘文的青銅器時(shí)是怎么處理銘文的?是通過手工雕刻嗎?

黃仁生:如果可以在文物上進(jìn)行操作的話,我們就用一種醫(yī)用打樣膏加熱回軟后按上去,冷卻之后取下來,但也像石膏翻模的青銅器一樣需要觀察其是否有缺點(diǎn)和不足,并對其進(jìn)行修整。

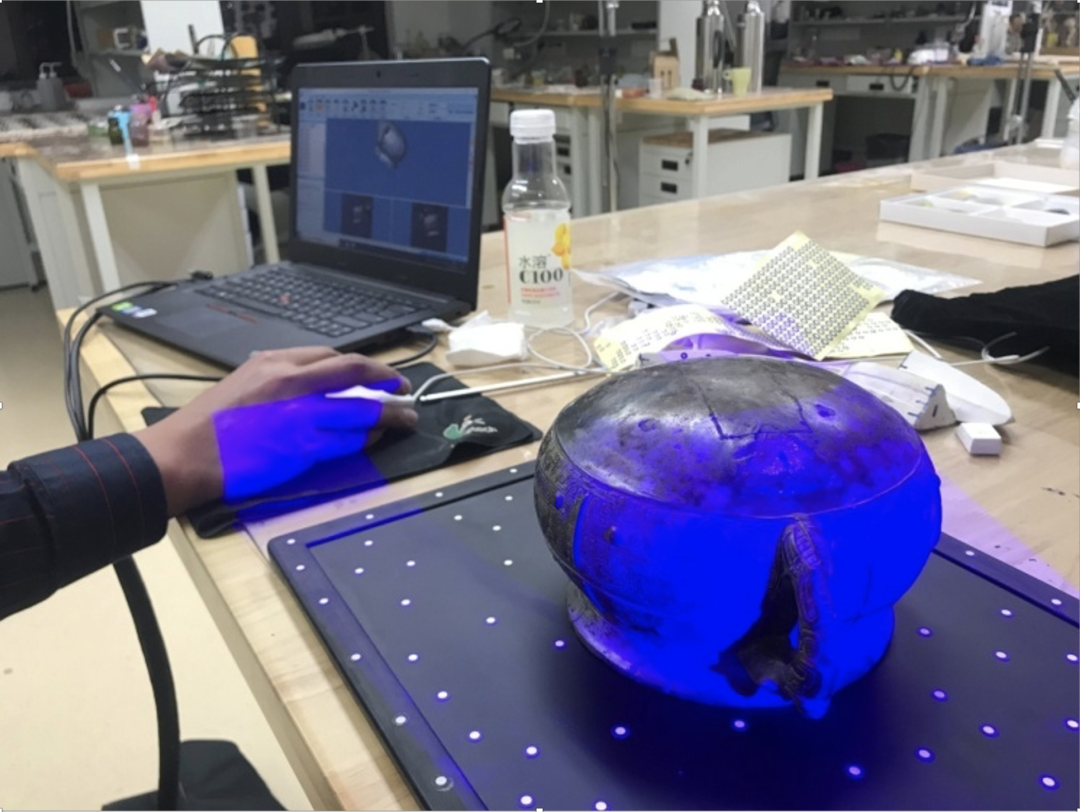

澎湃新聞:像3d打印這類技術(shù)在青銅器復(fù)制中有沒有應(yīng)用?

陸耀輝:3d打印可以直接打印出來,但是要說復(fù)印性的話,還是像師傅這樣傳統(tǒng)的辦法比較好,復(fù)印性是最好的,因?yàn)槭侵苯釉谠瓨由先雍涂虅潱瑩p失的細(xì)節(jié)是最少的。但是現(xiàn)在的文物復(fù)制必須要求對文物原件是非觸摸式,所以我們這一代需要考慮的是如何與3D等技術(shù)更好的融合。

黃仁生:是的,我覺得現(xiàn)在還是要用好這些現(xiàn)代化的技術(shù)。不過這些現(xiàn)代化的技術(shù)在我們的復(fù)制工作中也有缺點(diǎn)。因?yàn)槲覀儑L試過用3d打印復(fù)制陶器,陶器復(fù)制出來的紋飾和原來的有不同,樣子也很生硬。所以3d打印一類的新技術(shù)很好,我們應(yīng)該好好使用這些現(xiàn)代化的技術(shù),但是傳統(tǒng)技術(shù)不能丟,3d打印出來之后還是要根據(jù)傳統(tǒng)方法做成石膏,重新對照原件進(jìn)行雕刻修整,而且要反復(fù)修整,直到和原件完全一致的地步,才算完成了復(fù)制。我們對紋飾復(fù)制的要求是極度準(zhǔn)確的,但現(xiàn)在的3d打印還到不了完全準(zhǔn)確的地步。

陸耀輝:3d打印的細(xì)節(jié)不足,原因就像早期數(shù)碼相機(jī)一樣,比如在青銅器的紋飾上,就到不了我們要求的那個(gè)精度。所以現(xiàn)在還是用師傅傳下來的技術(shù),通過手工雕刻來解決。

利用3D打印進(jìn)行蠟?zāi)]敵?/p>

澎湃新聞:明年(2022年)上海博物館將迎來建館70周年,據(jù)悉,上博正在籌備70件文物看上博的相關(guān)展覽,從您的經(jīng)歷和研究出發(fā),希望看到哪件館藏文物亮相?

黃仁生:我比較推薦龍耳尊,春秋早期時(shí)期吳越青銅器,上博收藏有器型和紋飾相同的兩件,是50年代老一輩專家從金屬冶煉廠的廢舊銅料中搶救回來進(jìn)行了修復(fù),我建議成對展出。

張珮琛:我推薦上海博物館收藏的上海青浦青龍鎮(zhèn)遺址隆平寺地宮出土的北宋鉛貼金阿育王塔。隆平寺塔始建于北宋天圣年間(1023-1032年),塔的體量超過目前上海所存的13座古塔,這也是上海第一次經(jīng)考古發(fā)掘確認(rèn)的古塔遺址。塔基地宮出土的阿育王塔,通高25 厘米,底座長9.5 厘米。塔的材質(zhì)含鉛量超過90%,分片鑄造,焊接成形后再通體貼金,這一制作方法在考古發(fā)現(xiàn)中罕見。

陸耀輝:我推薦良渚文化青浦福泉山吳家場墓地m207出土的象牙權(quán)杖。良渚博物院、上歷博、青浦博物館、福泉山遺址博物館都陳列有它的復(fù)制品。目前象牙材質(zhì)的權(quán)杖這是國內(nèi)保存下來唯一的一根。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司