- +1

躲過死劫后,一個阿富汗導演的內心獨白

記憶中的中東還很遙遠。當炮群的殘暉、扒落的飛機,與緊急撤離的難民,開始出現在我們的手機屏幕上,互聯網使置身政變漩渦的阿富汗實時牽動著世界人民的心。阿富汗這一國度,長久以來,無法一言以蔽之。風沙掩蓋不了噩夢,所幸還有影像記錄過的那一點自由和力量。

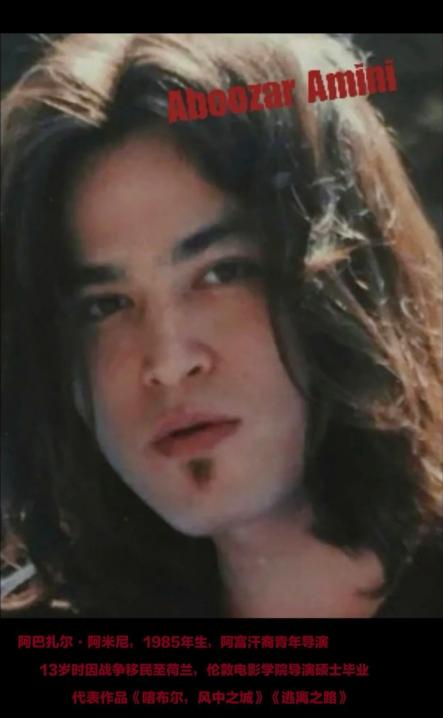

我們意外地聯系上紀錄片《喀布爾,風中之城》的阿富汗裔導演阿巴扎爾·阿米尼,在與他電子信件往來之間,我們切身體會到魯迅先生那句“無窮的遠方,無窮的人們,都和我有關”。打開來自阿米尼的最近一條訊息,他在回饋給我們的郵件中寫道:“非常忙碌”、“夜以繼日”、“很久沒有休息了”。

“我們正面臨著不眠之夜,因為我們正在努力疏散喀布爾那些處境危險的電影人。”

阿米尼:

你好,中國廣州國際紀錄片節,我是《喀布爾,風中之城》的導演阿巴扎爾·阿米尼,這部作品以獨特的方式展現了阿富汗人民的日常生活。

也許以前我們只是通過媒體或時政新聞了解阿富汗,但這次它將帶你走進一個最接近平民生活的真實阿富汗。

當地時間30日,美國中央司令部司令麥肯齊宣布,美軍已完成從阿富汗撤軍。從拜登正式宣布美軍將撤離阿富汗,再到塔利班控制阿富汗總統府,宣布成立“阿富汗伊斯蘭酋長國”,短短四個多月時間內,阿富汗局勢劇變。恐襲槍擊、戰火逃亡,混亂動蕩的風塵,緊緊籠罩在每一個阿富汗人的生活之上。

覆巢之下,安有完卵,面對塔利班掌權后前路灰暗的電影事業,阿富汗的電影人高呼疾走。

阿富汗裔荷蘭導演阿巴扎爾·阿米尼(以下簡稱阿米尼)是在不眠之夜中奮戰的一員,他的長篇處女作《喀布爾,風中之城》獲得了第十七屆中國(廣州)國際紀錄片節“金紅棉”國際紀錄片評優單元評審團特別推薦紀錄片獎,在全球最重要的紀錄片節阿姆斯特丹國際紀錄片節(IDFA)作為開幕片放映。

2001年,在巴米揚大佛被塔利班摧毀后,阿米尼被家人送至歐洲,他的人生軌跡開始被迫改變。移民后的阿米尼時常夢到喀布爾,夢中家鄉的戰爭曠日持久,人肉炸彈襲擊時常發生。他在二十多歲第一次重返故鄉,在2016年拍下德瑪贊廣場的游行示威,期間兩名恐怖分子引爆自殺式炸彈,造成近百人死亡,重傷無數。與他一起拍攝的伙伴,倒在血泊再也沒起來,而他因先走僥幸躲過這場浩劫。

阿米尼無數次與死亡擦肩而過,但始終拒絕展示暴力,并未將德瑪贊廣場那天的素材加入影片。在紀錄片《喀布爾,風中之城》中,阿米尼以舒緩的筆觸,記述了喀布爾的一名小巴司機和一對兄弟蒙塵的日常。阿夫欣與本杰明兄弟倆生于戰火,長于紛爭,二人相依為命徘徊于死亡的邊沿;司機阿巴斯口若懸河,負債累累,終日在這座城市里奔波。

用除展現暴力外的方式讓觀眾感受痛楚,看到阿富汗活生生的人,這是導演阿米尼對電影的期望。如今,阿米尼在盡力幫助疏散處于高危境況的阿富汗電影人,他接受了GZDOC的采訪邀請,以他的視角向我們道來他與喀布爾的故事。

以下是阿米尼的自述。

我在亞洲童話的浸潤中長大

我出生在戰爭時期,當時蘇聯正遭受最猛烈的進攻。我的家鄉是蘇聯最想得到的前線,我的父親是那個地區圣戰者的指揮官,這使我們的房子持續成為攻擊對象。

2001年3月12日,兩座巴米揚大佛遭到塔利班政權的殘酷轟炸,已面目全非。我的生活也從此發生了改變。那時我13歲,家人把我從阿富汗送到歐洲避難,幾個月后就發生了911事件。很長一段時間,我切身體會到恐怖主義會對人類文明造成怎樣的影響。

我看到人們狂熱信仰某種宗教會愚蠢得多么徹底。我曾以為美國會帶來民主和安定,直到我看到超級大國是如何輕易地濫用這些信徒,為了私利玩弄他們。我記得所有這些人,我將永遠將他們記在心里,并將繼續講述他們的故事。

移民后,我時常夢到我的少年時代,我在源自亞洲童話的浸潤中長大。

從古至今,我們以口相傳著這些童話故事,它們反映了本土居民當下的生活。在我們的地區,這是一種傳統。我的父親是我認識的最會講故事的人,這一點他也繼承自他的父親,然后傳給了我。

在阿富汗的鄉下,有很多故事至今沒有被收集或出版,我發現它們與東亞的故事有很多相似之處。我非常喜歡1950年代的日本電影,我認為那十年間拍攝的所有電影幾乎都是杰作。

我決定用影像講故事。后來我去了倫敦攻讀導演碩士,不久后重返故土自己創作。我知道那是阿富汗,也明白我會害怕、焦慮。但對于我來說,不能拍自己想拍的東西,也是一種死亡。

他們不再是點,而是真正的人

重返阿富汗后,我曾扛著相機,拍攝將行的父親帶著孩子們到彩旗墓地,那是啟蒙殉道者墓地。在那里,他們跟死于爆炸中的朋友道別。

在那里,每增加一個新的墓地,意味著引爆了又一顆人肉炸彈,或發生了又一次炸彈襲擊。

我永遠記得那天,2016年7月26日,阿富汗的亞洲種族哈扎拉人組織了一場大規模的示威游行,要求平等的權利和正義。其中發生多起爆炸,94人死亡,400人受傷。片中(《喀布爾,風中之城》)男孩阿夫欣的父親也受了傷,而他父親的摯友雷扎當場死亡。

和我一同拍攝的朋友也倒在了一片血泊中。我因先走三分鐘,僥幸躲過這場生死浩劫。

每個人都厭惡戰爭,當地人特別是哈扎拉人,是非常愛好和平的人。他們大多是受過教育的文明的種族。在伊斯蘭教傳入前的幾千年里,這些人一直信奉佛教。一家人通過掃墓對戰爭中的已故之人表示敬意,是他們日常生活的一部分。

但在過去的20至30年間,阿富汗最普通的民眾被世界遺忘。

我們看了太多由好萊塢制作的有關阿富汗的電影。他們通常不展示阿富汗人的真實面貌,呈現最多的卻是美國士兵的英雄形象。他們用飛機上的鏡頭俯拍阿富汗人民,并記錄他們被轟炸的畫面。

當我們通過飛機視角看到那些人時,我們不會對他們產生感情。我們只看到地面上一些小黑點,炸彈丟下去,人就被炸死。所以我想呈現一次阿富汗人民的真實面貌。讓全世界意識到,他們有血有肉,也有情感。

因此當美國士兵殺害阿富汗人時,他們不再是點,而是真正的人。

阿富汗的大多數人只做噩夢

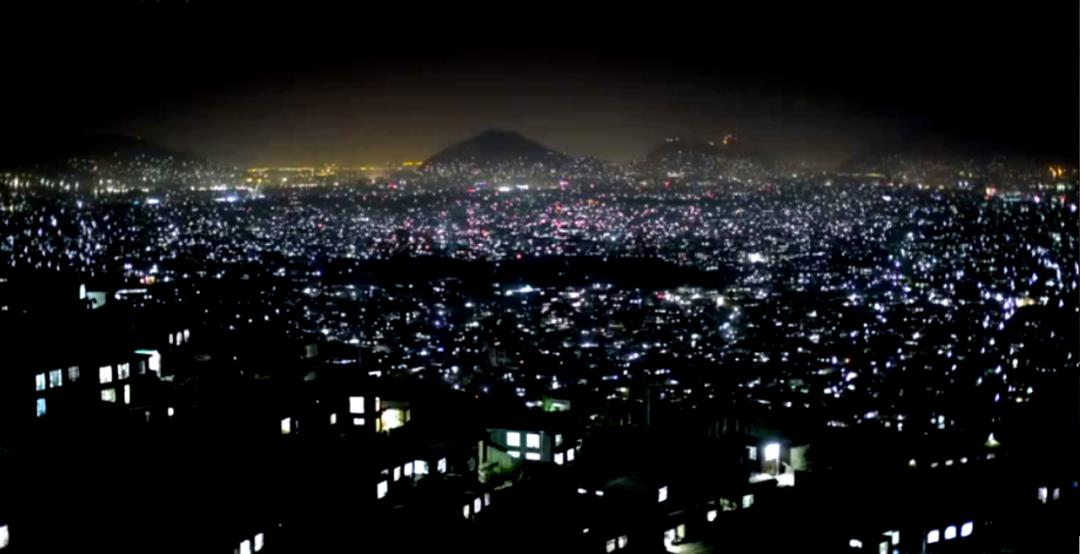

如果你去喀布爾觀光,你可能會被當地的色彩和人們的笑容所折服。但這只是表面,表面背后是一層“死灰”。是的,在我的想象中,那就是喀布爾的顏色,一種寡淡的、多風的灰色,帶著一成不變的黑暗和寒冷。

正如《喀布爾,風中之城》所呈現的低對比度色調,灰蒙蒙的天空下,人們的感受也是如此。在經歷了40年的戰爭后,你還會期望他們有所不同嗎?

我曾聽過一種說法,人們存活在他人的記憶和夢里。這就是為什么我如此好奇地想了解片中主人公的夢。

我自己也總是夢到阿富汗,大部分夢境都與我的童年記憶有關。在夢里總是戰爭和轟炸。我發現,阿富汗的大多數人只做噩夢,這很正常。如果你生于戰爭,長于戰爭,沒有人能夠指望你再有一個好夢。

如果你能聽見,還會有直升機、噴氣機和坦克的巨大聲音。但周圍高大雄偉的山脈會讓你平靜下來,使你對山后的故事浮想聯翩,讓你變得不再恐懼。

山的那頭,你會驚訝于沙漠之丘阿富汗也會下雪。我們可以看到,在《喀布爾,風中之城》的片尾,喀布爾在白茫茫大雪之中沉沉睡去。

低矮的平頂房上,哥哥阿夫欣用力鏟雪、滾雪球,嘴里總唱著“Yellow kitty stay at home, don’t get killed”(小黃貓呆在家,別被殺)的弟弟本杰明,跟哥哥嘟囔著兩只小手快被凍壞了。

實際上,我第一次從本杰明那里聽到這首歌。在我的童年時代,我們唱不同的歌,那時唱的更多的是鼓舞士氣、反對蘇聯入侵的史詩歌曲。如今孩子們唱著反戰的歌,我們可以看到一代又一代的演變過程。

不只有戰爭、恐怖主義和塔利班

喀布爾,這是一個飽受戰爭蹂躪的城市,但和其他地方一樣,這不是一個沒有生命力的城市。它充滿了生靈,還有樸素的阿富汗人民在那里頑強地活著、愛著,渴望著希望。

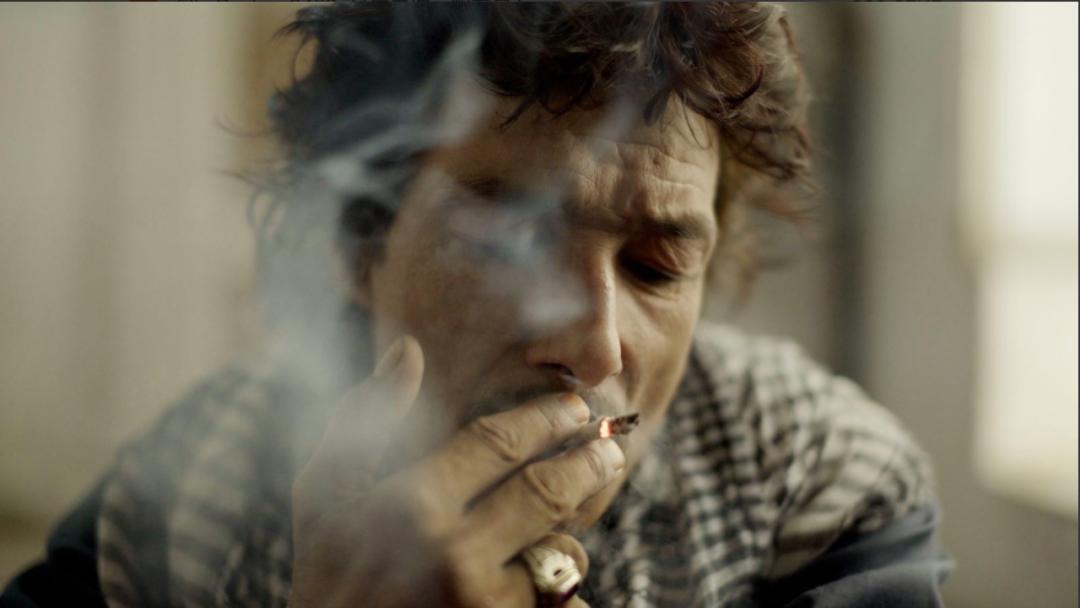

我跟拍過一個阿富汗中年司機,他為了擺脫困窘,義無反顧堵上自己所有的錢分期買下一輛載客大巴。他說,“三十年我都浪費在解決問題和謀生上了,我大概也就還能活十到十五年。”

我還看見這位貧困潦倒的中年司機,興致勃勃地陪他年幼的小女兒們游戲。簡陋溫馨的平頂屋檐下,暫時忘卻生計苦惱,喀布爾的親子時光就那樣寂靜流走,他的妻子溫柔似水,永遠在一旁默默地做手工補貼家用。

我可以告訴你,哈扎拉婦女是阿富汗所有其他部落中最世俗和自由的。正如你在我的影片中看到的那樣,公交車司機阿巴斯的妻子對被拍攝沒有異議。她們中的大多數也是如此。遺憾的是,作為一個哈扎拉族男人,我永遠無法拍攝其他部落的婦女。

我影片中的故事主要發生在西喀布爾,住在那里的大多是哈扎拉人。在那里,你可以看到婦女在街上行走、購物,甚至經營自己的生意,雇傭許多男性雇員;但如果你去其他普什圖人居住城市,你在街上甚至都看不到婦女,因為她們都呆在家里。

這就是這個國家的真實一隅,不只有戰爭、恐怖主義和塔利班。不知道你是否還記得,阿富汗曾是絲綢之路的主要站點之一,而巴米揚曾是整個國家的主要經濟來源。

阿富汗歷史悠久,文化豐富。在片尾,司機阿巴斯在墓地彈奏的東不拉,就是一種植根歷史的樂器,它有著古老的音色。當地的人們在墓地彈奏阿富汗本土的音樂,為他們被戰爭奪走生命的摯友歌唱,在悲傷和痛苦中生存下去。也許這就是寬容的文化。

最后我想說的是,我們生活在一個所有人都相互連通的時代。就像一部作品的誕生:阿富汗導演、中國制片人、荷蘭剪輯師,還有德國和日本的資金,共同促成了《喀布爾,風中之城》。其實這里面沒有太多文化沖突。

如果你在乎拍一部電影,或向世界講述一個重要的故事,請相信不管你來自哪個國度,人性是共通的。說到人性,國界和文化的差異就淡了。戰爭也一樣,在它背后,人性是如此強大的力量。

圖片源于《喀布爾,風中之城》

采訪&文字:晨曦 抒吉

原標題:《躲過死劫后,一個阿富汗導演的內心獨白》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司