- +1

剛被發現,就可能隨時消失的最北島嶼

8月底,當格陵蘭北極站研究機構的科學家在研究浮冰樣本時,意外發現了“地球最北”島嶼。這一發現,刷新了代號為“83-42”島的“最北島嶼”的記錄。

人們所熟知的北極并非大陸,而是北冰洋上的一塊巨大的冰蓋。因此,一定存在一個最北島嶼。而此次發現的島嶼,或許會因為各種各樣的原因,消失在海平面之下。

發現純屬偶然

今年7月,當哥本哈根大學的科考隊踏上這座小島的時候,極地探險家、同時也是領隊的莫滕·拉什怎么也不會想到自己剛剛登陸了一座全新的島嶼——這座島不同于世界上的任何一座島,它是目前人類已知的,距離北極點最近的島嶼。

上圖:科考隊隊長Henrik Lassen意外發現了新的最北島嶼。

下圖:小島風光。

登上島嶼的時候,團隊的技術組向莫滕·拉什告知,團隊手中的GPS數據出現了問題。GPS上顯示的是一個未知的位置,但是依照經驗,他們所登陸的島嶼,是歐達克島(Oodaaq)。歐達克島在1978年由丹麥人發現,位于格陵蘭最北端,是一個長寬分別只有15米和8米的“彈丸之地”。在常識中,這里曾經是地球上最北的島嶼。

多年以來,1921年由丹麥探險家勞格·科赫命名的卡菲克盧本島,一直都是人類發現的最北島嶼。1978年,這個記錄被歐達克島打破。當時的探險家經過測繪,最終確認這里位于卡菲克盧本島東北部1300米,距極地,比卡菲克盧本島近了500米。在當時,這是人類所探明的最北小島。

上圖:歐達克島位于格陵蘭島北部。

下圖:卡菲克盧本島。

實際上,人類“一路向北”這件事上,行動力十足。在歐達克島之后,不斷的有“最北島嶼”被慢慢發現。

1996年,一座名為ATOW1996的島嶼被發現,該島比歐達克島更北,最寬處10米,最高處距海面僅1米,沒有登陸勘察的地理條件與必要。1998年,在一次空中勘測中,皮特·斯卡菲拍下一張小島的照片,這個小島比當時人類所勘明的任何島嶼都要更北。2003年,斯卡菲和他的五名隊員,一起登陸了這座小島。可是5年之后,這座小島從地圖上消失。最北島嶼的最后一次更新,是2007年北極探險家丹尼斯·施密特在附近地區發現的“83-42”島。

科考隊負責人、瑞士實業家Christiane Leister在新發現的小島上。

幾周后,莫滕·拉什回到自己的工作室,對樣本進行GPS數據歸檔的時候才發現,即便是經過修正,樣本的GPS數據依舊來自于一個全新的位置。采集點比此前的歐達克島,更加靠近北極點。確切來說,他們所站的位置,在歐達克島以北780米。

一時間,莫滕·拉什有一種大航海時代發現新大陸的感覺。他意識到,自己剛剛發現了一個全新的島嶼——世界上最北的島嶼。

GPS定位系統在北極有著天然的技術劣勢,由于GPS衛星的高度和北極的特殊地理狀況,所以GPS衛星在北極出現定位漂移的概率,非常之大。因此,莫滕·拉什的技術組最開始判定他們所登陸的是歐達克島也不無道理。

目前,這個小島還沒有正式的名稱,科考隊希望將其命名為Qeqertaq Avannarleq,這個名字,在格陵蘭語中是“最北島嶼”的意思。

隨時可能消失的袖珍島

最北島嶼并不是一個全新的島嶼,因為此前,這里曾被厚重的冰蓋所覆蓋。在格陵蘭周邊地區,冰蓋的厚度會隨著時間和季節而產生變化。每年冬天,冰蓋厚度有4米,而到了夏天,一部分冰蓋融化,厚度只有2-3米。正是因為冰蓋的消融,人們發現了這座小島。

新發現的小島的鳥瞰圖。

整個小島約為60X30米,最高處距海面3米,小島的大部分都被淹沒在海水之中。科學家研究發現,小島由海底泥漿和冰磧組成,表層還覆蓋了尚未融化的海冰。

因為地質活動,冰川會以緩慢的速度移動,冰川在移動時,會攜帶大量的砂石于底部凝結。冰川漸漸退化之后,這些砂石就形成了冰磧。而冰磧和海底翻涌的泥漿,混合在一起,就形成了島嶼。

2008年,斯卡菲所發現的當時最北島嶼,從GPS上消失了。哪怕是派出直升機實地勘察,人們也沒有找到小島的蹤影。關于斯卡菲島的消失,學界有數種解釋。

其中一種是,斯卡菲島并非一個永久島,它沒有與海底相連,加之露出水面部分過小,很容易因為氣候變暖,海平面上升而被淹沒。當然,類似的命運也會發生在最北島嶼上。據科學家推測,最北島嶼最后的結局,一定是被海水侵蝕,沉入海底;或是被上升的海平面所吞沒。

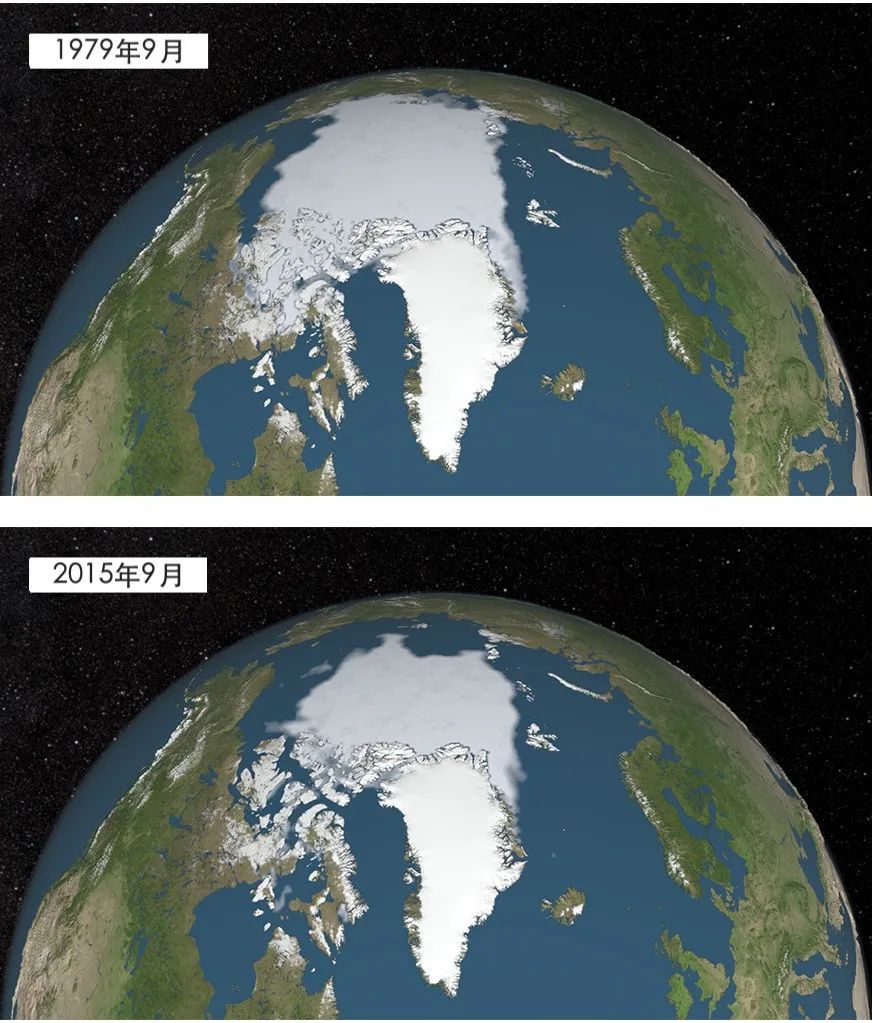

其背后原因,也并不復雜。從2010年開始,北極圈內海冰數量,在夏季大幅下降。在未來的北極,或許會出現無冰之夏。

NASA公布的1979年9月和2015年9月北極冰川面積對比圖。

站在氣象的角度,這個小島在8月底被發現,并非偶然與巧合。

8月中旬,一個高壓系統在西伯利亞上空占據主導地位,與格陵蘭上空的低壓相互制衡,致使北冰洋大部分地區的溫度比同期平均氣溫高出了2-5度;高溫下冰蓋融化、水汽蒸發,隨后一場暴雨在格陵蘭傾盆而下。8月14日到16日的三天時間內,格陵蘭的溫度躍升到了0度以上。70億噸雨水澆在冰蓋之上,其融化范圍達到了87萬平方公里。

這是自1950年以來,格陵蘭最大范圍的降雨。

NASA研究人員運用模型預測了到2300年溫室氣體排放量對冰的融化率的影響,從左到右依次為低、中、高排放。

而隨著融冰、升溫、降雨等等反常氣候的不斷出現,北極的氣候環境已經發生了本質的變化。隨著海冰的厚度一降再降,還會有更多的島嶼像是雨后春筍一樣出現在GPS和人們的視野之中。當然,與此同時,也會有更多的島嶼消失在地圖上。

無論是太平洋上的小島,還是低海拔的沿海國家,抑或是格陵蘭周邊的袖珍島嶼,它們的命運都與海水緊密相連。

北極是法外之地么?

一艘雙桅船在北極的冰山旁航行。

雖然北極的科考規模與歷史遠遠超過南極,但直到1990年,才有第一部具有一定國際效力的條約簽訂。

1990年8月,在北極圈內擁有領土和領海的美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典和俄羅斯八個國家在加拿大簽署了“國際北極科學委員會章程條款”,成立了第一個與北極相關的非政府的國際組織。后世將此條約稱為《八國條約》。

北極不屬于某個國家,也沒有國家在北極擁有管理權和行政權。而不同于《南極條約》,《八國條約》并未明確各個國家在北極的權利與義務,因此各國在北極問題上,爭論不休。權利真空,讓北極變成了眾多大國所運籌帷幄的場所。

上圖:美國在北極部署“北極星”號破冰船。

下圖:俄羅斯在北極的軍事基地,主建筑群被涂刷成俄羅斯過期的白、藍、紅三種顏色。

俄羅斯的野心自不必說,它是北極圈中最大的國家,具有無與倫比的話語權。1950年代,前蘇聯曾經提出過一個“北極消除計劃”。他們計劃用某種特殊的技術手段,讓北冰洋的下層暖流向上層流動,加熱覆蓋在北極表面的冰蓋,使其融化。

這樣一來,會讓整個地球的溫度提高到一個“令人舒適”的地步。在蘇聯科學家的計算中,如果整個計劃得以實施,那么西伯利亞將再也不會被冰雪封印,而會變得像烏克蘭一樣適宜。但是這個工程太難以實施,于是在1966年,蘇聯科學家又提出用巨型拖船將北極冰蓋分割、拖到大西洋南部或是太平洋,讓其自行融化,逐漸消解北極的計劃。

雖然這兩個計劃都僅僅停留在紙面,而且是瘋狂科學家的不靠譜計劃,但從現在北極環境的變化來看,這兩個計劃,正在被全人類踐行。

北極地區具有豐富的油氣資源。@甲基橙

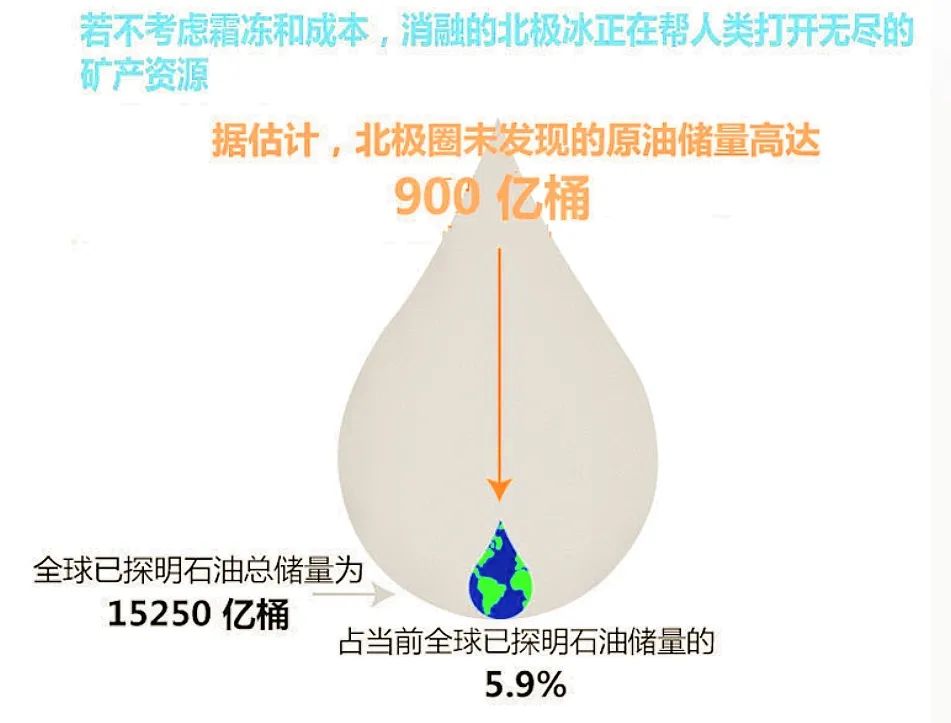

北極擁有大量的自然資源,尤其是石油、煤炭和鋼鐵。因為這些資源并不屬于任何一個國家,因此諸多大國都對此虎視眈眈。實際上,北極的開發、各類條約的簽訂,一直與資源相關。

極圈附近的斯瓦爾巴群島在1596年被發現,隨后被探明其蘊藏著大量的煤礦與其他的礦產,遂吸引了大量歐洲人前去發展,其中最多的是挪威人和瑞典人。1925年,51個國家加盟了《斯瓦爾巴條約》。

對于任何一個國家來說,尚未被染指的資源具有無窮的吸引力。大國在這里博弈,甚至是遠離北極的印度,都希望能從中分一杯羹。

而冰川的減少,讓人們意識到北極圈大有文章可做。除了更好利用北極豐富的油氣資源外,西北航道和北海航道的戰略地位也將會大大增加。

左圖:紐約到東京的航道,紅色為北極西北航道,綠色為穿越巴拿馬運河的傳統航道。

右圖:中國到德國的航道,紅色為北極東北航道,黑色為穿越馬六甲海峽和蘇伊士運河的傳統航道。

西北航道從美國出發,途徑加拿大,最終匯入東亞。相比較從巴拿馬運河穿過太平洋前往東亞的傳統路線,節省了4000公里。但是西北航道長久以來被冰川凍結,無法順利航行。而隨著冰川融化,這條航線的戰略意義正愈發明顯。

東北航道,是亞歐之間最重要也是最短的一條航道。從中國到德國,如果走馬六甲海峽和蘇伊士運河,需要航行20000公里。而如果選擇北極東北航道,取道俄羅斯北部,路徑則縮短了40%。

圍繞著這兩個航道,諸多大國展開了討論。美國人認為,“八國北極國家,必須適應北極已經成為爭奪權力和競爭的舞臺”;而中國也發布了《中國的北極政策》白皮書,并且明確希望在北極建立“極地絲綢之路”的愿景。

北極熊在冰山上休息。

不過,隨著人類環境意識的覺醒,保護北極也是主要的議題之一。1946年,15個國家成立了國際捕鯨委員會,簽訂了《國際捕鯨條約》;1973年,加拿大、丹麥、美國和前蘇聯一起簽訂了《北極熊保護協定》;1976年,前蘇聯和美國簽訂了《北極候鳥保護協定》。

或許,北極的未來,會比終將淹沒在海洋中的“最北島嶼”,更加燦爛。

原標題:《剛被發現,就可能隨時消失的最北島嶼》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司