- +1

取消大小周易,取消周報難

取消大小周易,取消周報難 原創 薛亞萍 字母榜 收錄于話題#周報制度,1#互聯網文化,1#OKR考核制度,1#形式主義,1#日報,1

又一家公司宣布取消大小周。

9月1日,小鵬汽車向全員發布了相關通知。自6月份快手宣布取消大小周以來,越來越多公司正在加入進來。

奪回一點打工自由的年輕人,又將目光投向了爭議不斷的“周報”。

去年7月,阿里巴巴宣布,不再強制員工上交周報,只需要團隊一把手發月報,且不超過1000字就行。消息一出,不光阿里員工歡呼,其他互聯網大廠員工也紛紛期待著自己公司能夠跟進。

然而,想象中的多米諾骨牌效應并未出現。

打工人有多厭倦周報和日報?

“可以離職的程度。”豆瓣上的一條評論寫到。在跟帖區,有網友表示真的因為公司要求寫“日報和周報”而離職。更嚴重一點的,在一些公司,忘記提交日報或者周報輕則被罰款,重則在例會中被公開“處刑”。

在豆瓣各種職場小組里,“工作周報”和“日報”已成為打工人的噩夢,被稱作是“令人喪失工作熱情的瞬間”,甚至被網友稱為是“職場生活中最反人類的一項任務”。

這種厭倦在大廠員工身上尤甚。網絡上流傳的阿里取消周報的原因顯示,周報成為中層混日子的工具,成為員工“溜須拍馬”的工具,成為想離職的重要原因……這些都直指周報背后盛行的形式主義。

在阿里巴巴還未取消周報之前,有內部員工調侃自己是“高級周報工程師”。脈脈上,京東周報被形容是一場“論文比賽”,蘇軾和蘇格拉底都會重復的出現,堪比小學生作文里的司馬光和愛迪生。

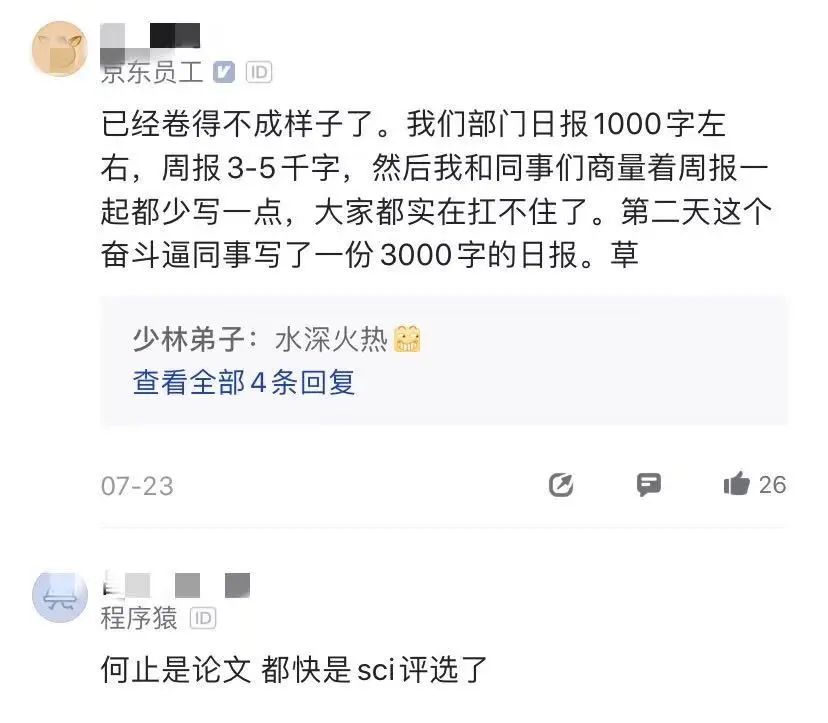

更有網友形容“何止是論文比賽,都快趕上sci評選了。”有認證為京東員工的網友稱“已經卷得不成樣子了,部門日報1000字左右,周報3-5千字左右,然后和同事商量周報一起都少些一點,大家都扛不住了。結果第二天這個同事寫了一份3000字的日報。”

被逼之下,不少員工的周報已經脫離了職場匯報本身的意義,演變為一場“廢話大賽”,最終與“996、007”、“大廠黑話”一樣,成為被大廠員工厭倦的互聯網文化。

市面上甚至為此特意衍生出來了代寫周報業務。字母榜通過一些代寫機構了解到,每篇一千字的周報收費90元,包一次修改,而最貴的周報要價280元/千字,享受金牌老師一對一制作。

不過,并非所有人都厭倦周報:喜歡寫的人從中發現樂趣,而討厭寫的人則直斥其“形式主義”“浪費時間”。

霍姍姍就是周報的擁護者。她在一家互聯網大廠做產品運營,其所在部門要求周報簡潔凝練,每周五周會之前必須完成。因為全員要在周會上講述自己的周報,在霍姍姍眼中,“周報是很嚴肅的事情。”

每到周五,霍姍姍只需要花上不到半個小時就可以把周報完成。“我們有個整體框架,里面有半年、每個月以及每周的okr,然后每周重點修改的就是當周做完的事情和下周要做的事情。每周做的具體內容,也是鏈接到文檔wiki里。”由于平常就注重內容整理,所以霍姍姍的周報只是對每天工作的一個匯總。

在霍姍姍所屬部門,對周報的吐槽大多來自實習生,因為他們除了要寫這周完成的事情之外,還要寫一周工作后的認知、反思和迭代。

實習生吐槽的重點就是周報中涉及的認知、迭代。霍姍姍曾經聽到過一些實習生的吐槽,“如果不是涉及到調研,分析之類的工作,而是拉取數據,寫ppt等雜事,那么(實習生)認知迭代的壓力會比較大。”

和霍姍姍不一樣的是,日復一日的日報,對周琪的意義已經不存在了,“得不到反饋的日報只是一項無意義的費時活動。”

周琪每天要花上半個小時寫日報,詳細記錄下當天工作中遇到的每一個問題和心得。

在一次日報里,他曾提到一個關于客戶的問題,但卻沒有在第二天得到主管的意見反饋。反而是在周會復盤中,當他再次提及這個問題時,被主管質問為什么不及時匯報。這一刻,周琪就知道了主管并沒有看自己的日報,當然,他也沒有在會議上說自己曾匯報過這個問題。

曾在一家互聯網公司從事產品經理的謝向宇,遇到的則是同事間無限內卷的“周報競賽”。

剛入職時,除了工作上的壓力,周報給了謝向宇更大的憂愁。她曾偶然間看到同事寫的周報,“像一篇長篇作文,”她好奇查閱了一下,發現超過了3000字,而且很多無意義的數據分析都被貼在上面,其實這些內容在每周交上去的產品分析和業務流程報告里都說得很詳細。

甚至有的同事還用PPT寫周報。看著炫麗的模板,謝向宇再看自己文檔里的三四百個字,心情稍顯復雜。在她看來,幾百字已經把一周主要工作描述得淋漓盡致了,“周報難道不是簡潔清晰地表示工作內容和問題嗎?”

入職大半年后,她才發現,在公司里,周報不是越簡潔凝練越好。相反,這樣做的人還會被領導點名輔導“周報該怎么寫”。

但是,在她看來,為了湊夠所謂“3000字”,而把不止一次在部門會議和小組會議上講過的內容,再復制粘貼到周報上,是在做重復且無意義的工作。

受不了各種會議和報告的她,最終下定決心離開了這家公司。

周報誕生之初的本意,是為了促進公司內部的信息透明,以確保企業在飛速擴張過程中,各個團隊之間仍能保持協作,提升整體效率。

用谷歌首席人才官拉斯洛·博克的話說:“信息分享能使每一個人都了解不同團隊的目標差異,避免內部競爭。此舉有別于一些宣揚內部競爭且各團隊間信息溝通不暢的公司做法。”

為了加大信息透明,谷歌在內部實施OKR考核制度。每個季度,每位員工都需要更新自己的OKR,并在公司內發布,好讓大家快速了解彼此的工作重點。

想弄清一個員工背后的驅動力是什么,“通過其自我描述來審視其工作內容以及他關注什么,這是最快的途徑。”博克說到。

谷歌這套方法論被很多中國互聯網公司模仿學習。字節跳動是其中的代表之一。

張一鳴演講中多次提及一個概念——“Context,not Control(提供上下文,而非控制)”,認為隨著組織復雜度的提升,應該通過提高人才密度和提供充分的上下文,而不是增加規則和流程來避免過度混亂。

但越來越多的大廠員工,不僅沒能在周報中獲得應有的信息透明,反而開始深陷重復會議的形式主義泥潭。

一個大廠員工一周要開多少會議?入職還不到半年的霍姍姍,由于還沒有負責具體項目,一般一周里最多也就兩三個。但是她身邊入職多年的同事則過著“半天工作和半天會議”的日子。

不少員工反對的不是周報本身,而是周報僵化的流程和字數要求。

在知乎上,有一個問題是“如何看待公司要求程序員寫工作日報、周報這件事?”被折磨的互聯網程序員們各抒己見,紛紛吐槽留言:

“日常的Update不是應該在Stand Up里面交流嗎?如果連Stand Up都沒有的話,項目經歷如何及時掌控項目進度呢?如何解決問題?如果是更高層的領導,又有什么必要關注每個員工每天做什么?如果一個敏捷團隊存在日報周報這種東西,可以說這個團隊根本沒有真正的實踐敏捷。”

該程序員直言,“需要依靠日報周報來了解員工進度的企業大多是需要改進。”

還有程序員表示周報合理,但是內容要求卻不合理,“一個功能硬是讓我寫200字,怎么辦?只能胡寫亂編了,還有就是下周計劃,要精確到天。”

除了程序員們,還有插畫設計師也表示,自己的日常工作就是畫畫,每天的日報上內容也就是兩個字:畫畫,周報上每天的工作內容也是:畫畫。在劉洋看來,這樣的匯報毫無意義,但為了工作,還是要寫。

在大廠日益僵化的周報制度,現在還在被一些初創公司推崇和學習。

李蕭蕭所在的一家創業公司,二十人不到,一開始不用寫周報。但某一次開會時,老板發話“我們要學習互聯網公司,從今天開始,每周都要寫周報。”

自此之后,負責用戶運營的李蕭蕭,不僅每周要做數據分析報告,還要在釘釘上提交周報,周報內容包括具體到天的工作匯總,下周工作計劃,以及當周不足和反思,下周要怎么避免這個問題等。

但面對每天的重復工作,李蕭蕭很難寫出什么新花樣。老板還總在一旁強調“必須要有自己的思考。”

有時候,為了寫不足和反思,李蕭蕭甚至開始期待每天工作能夠出現一些問題。

沒過多久,日報也被老板安排上了。這可難倒了李蕭蕭。她做的無非就是維護幾個公眾號,然后處理后臺留言,以及和社群里的人溝通。工作日報上能寫的無非是“發布公眾號,處理轉載事宜和后臺留言,維護社群運營;問題:無;明日計劃:運營和維護公眾號,處理好突發事件。”

但在李蕭蕭老板的設想里,你一定要遇到問題,沒有問題就是工作不認真。后來李蕭蕭學聰明了,沒有問題,就硬編一些問題,成了“找茬大師”。

而為了進一步向互聯網大廠看齊,周報、日報之外,李蕭蕭老板又鼓勵學習互聯網的“狼性文化”。

每天晨會之外,員工還得加班。當時996和007等“福報”正在風頭,李蕭蕭老板舉個別“員工努力工作到睡在辦公室”的例子,鼓勵員工學習這種加班精神。

互聯網行業經歷過去二十年快速發展,衍生出了一系列所謂的“互聯網文化”,“周報、日報”之外,還有諸如“大廠黑話”、“站會”、“996、007”,以及“大小周”等。

這些文化支撐著互聯網大廠飛速發展,創造出一個個增長神話。互聯網之外的其他行業,開始視這些文化為“學習圣經”。公司領導們成為大廠文化的布道者,互聯網大廠在他們口中,儼然一副“別人家的孩子”的模樣。

但并不是所有的文化都能被拿來消化吸收。

在顯微故事的文章《老板迷信大廠文化,挖來HR后我們集體辭職了》中曾描述了這樣一個故事:有公司老板迷信大廠文化,高價從BAT挖來一位HR,HR到崗后強調原先公司的績效考核標準,讓外行管內行,最后導致原公司技術崗不堪重負全員離職。

這些引發大廠員工抱怨的互聯網文化,從今年開始也在慢慢發生變化。

例如此前盛行的“大小周制度”。6月24日,快手率先發布消息宣布取消大小周,7月9日,字節跳動發布聲明,取消執行超過9年的大小周制度。據不完全統計,目前已有近十家公司公開宣布取消大小周。

當越來越多的公司開始反思所謂的互聯網文化,并加以改進之下,下一個被取消的會是“為寫而寫的周報嗎?”

文中霍姍姍、周琪、謝向宇、劉洋、李蕭蕭均為化名

原標題:《取消大小周易,取消周報難》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司