- +1

新銳人物|呂康佳:讓廢水處理成為一件接地氣的事

【編者按】“新鋒人物 銳不可擋”【2021澎湃十大新銳人物】

2021年,世界比以往更需要溝通,多元的生活方式值得被看到,這十位出生在90年后的年輕人,用新銳的態(tài)度讓各自領域的聲音被更大的世界聽到。今天,我們選擇呂康佳作為澎湃新銳人物,聽她講述年輕人的態(tài)度。

“你知道新加坡的人均淡水資源在世界的排名嗎?倒數(shù)第二。”呂康佳以此展開了她現(xiàn)在所研究的膜蒸餾(Membrane Distillation)話題。

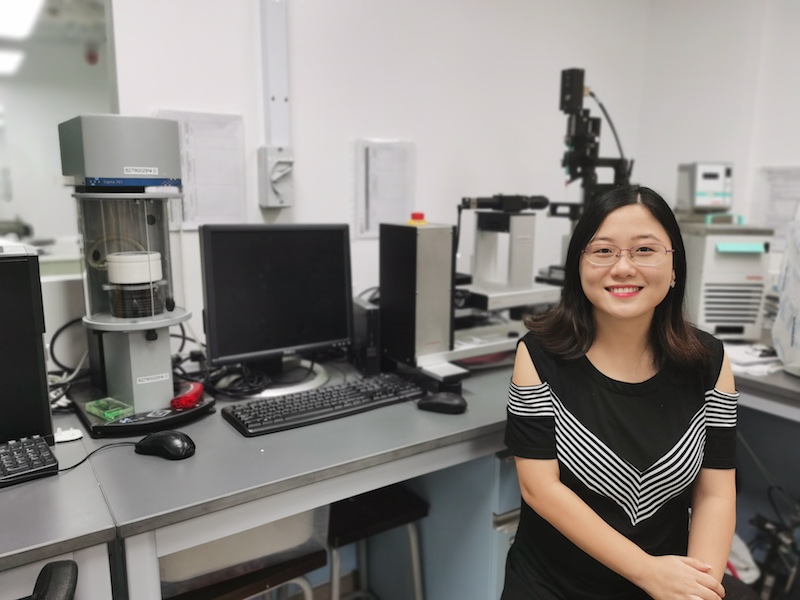

呂康佳出生于河南,本科起就讀于新加坡國立大學,現(xiàn)任該校博士后研究員,主導設計和制備新型超親水、超疏水及全疏水膜用于膜蒸餾、油水分離和有機溶劑的低溫回收,并在2020年出版了一本與鐘臺生院士共同主編、十余名國際知名的膜技術專家參與編撰的膜蒸餾技術相關書籍《膜蒸餾:膜、混合系統(tǒng)和中試研究(Membrane Distillation: Membranes, Hybrid Systems and Pilot Studies)》。此外,她還獲得了福布斯亞洲30歲以下精英、澳洲膜協(xié)會旅行獎、美國化工協(xié)會-新加坡杰出博士論文獎、亞洲膜協(xié)會新成員獎等獎項。

呂康佳獲北美化工協(xié)會新加坡最佳博士生獎項

水資源的短缺和急速消耗一直是亟待解決的全球性挑戰(zhàn)之一,世界約九分之一的人口缺乏安全干凈的水源。膜科學技術是突破這一困境的重要方式。以新加坡為例,作為一個僅有兩條淡水河、并且缺乏蓄水層的島國,曾經(jīng)的新加坡居民的日常生活和生產(chǎn)用水主要靠存儲雨水及從鄰國馬來西亞進口,因此水凈化再利用一直是關鍵話題。而基于反滲透機理的膜技術為這一難題帶來轉機, 目前該技術能為新加坡提供約70%的淡水用量。新加坡的成功為各國提供了一個良好的范例,但是想要解決全球性用水危機,顯然還需要更多的努力。

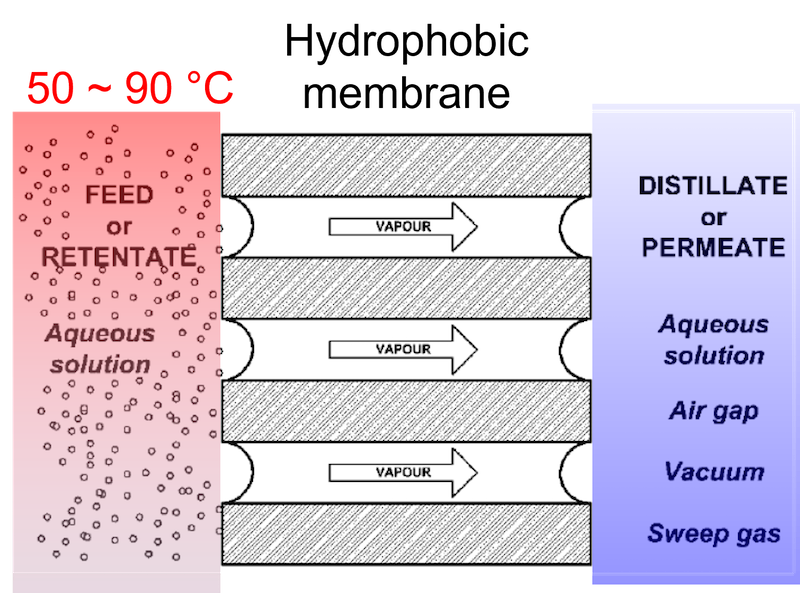

據(jù)呂康佳介紹,基于反滲透的膜技術的天花板在于對較高濃度的污水比較難處理,并且此技術對設備要求較高,難以在貧困地區(qū)推廣。而膜蒸餾能夠有效彌補這些不足之處。膜蒸餾作為一個近年來興起的技術,采用疏水微孔膜以膜兩側蒸汽壓力差為傳質驅動力的膜分離過程,主要用于廢水處理和高濃度海水淡化等方面。該技術的一大優(yōu)點是設備簡單、操作方便,所以即使是在技術力量較薄弱的地區(qū)也有實現(xiàn)的可能性。

膜蒸餾過程:50-90攝氏度的廢液,經(jīng)過疏水膜濾出干凈的蒸汽

相比于其他蒸餾方式,膜蒸餾無需把溶液加熱到沸點,只要膜兩側維持適當?shù)臏夭罹涂梢赃M行,因此,太陽能、地熱、廢熱等低品位能源都可以被其利用,能在整個凈水過程中降低能耗。據(jù)了解,該技術目前在韓國和歐洲已有較大規(guī)模的應用,更有望在低品位能源充足的如沙漠、赤道附近等地區(qū)推廣應用。

就目前全世界關心的日本核廢水排放問題上,呂康佳表示膜蒸餾技術在處理核廢水上具有出水水質好、能利用核廢熱、設備要求低等優(yōu)點,但如果是擺放很久的核廢水,其廢熱不滿足處理條件,再次加熱會消耗大量能源。

談到自己現(xiàn)階段攻克的難題,呂康佳表示是如何把膜做得更簡單。“其實現(xiàn)在有一些很成熟方法應用于膜蒸餾上,但是我還是希望能做出一些更接地氣的、能夠被規(guī)模化應用的膜,讓一些條件不太好的偏遠地區(qū)也能使用。” 呂康佳的想法也得到了其導師——著名膜科學技術專家鐘臺生教授的大力支持,在他的鼓勵下,呂康佳正與工業(yè)屆合作,將其中兩個研究成果進一步放大、推廣,為解決水資源短缺問題作出實實在在的貢獻。

膜蒸餾實驗模型

呂康佳突破難題的方法在于不斷嘗試,并加上“打破陳規(guī)(Think out of the box)”的思維方式,她舉了一個“玩”出來的例子。“膜蒸餾的膜作為空氣和水的隔檔,需要具有疏水性,常規(guī)的做法是在膜材料上制造一些多級結構。而多級結構一般用納米、微米顆粒這樣的材料實現(xiàn),很有效,但操作復雜成本高,所以我一直在摸索如何用更簡單的方法實現(xiàn)膜的疏水性。后來看到同事買了把噴槍,于是想試試能不能應用在實驗上,沒想到效果很好,‘玩’出了噴霧輔助型非溶劑致相分離法,簡單來說,就是充分利用材料本身的特性去實現(xiàn)疏水性,完全不需要后續(xù)的表面改性。當然,前提是需要你對材料有深刻的認識。”

在科研上不斷突破的呂康佳,也是個寶寶剛一個半月的新手媽媽,在照顧寶寶的同時,除了看一些實驗資料,她還拾起了自己的愛好——播客。“我剛剛開始做播客是想提升對聲音控制能力,后來自己也很享受這個過程,還收獲了一些聽眾。現(xiàn)在在錄一些童書,想著以后偷偷懶直接放給我寶寶聽就可以了。”她打趣說。

除了做博客,做飯、徒步也是呂康佳的愛好。“我希望自己是一個熱愛生活的人,因為這樣你會對生活充滿好奇心,然后也更有動力提升自己和周圍人的生活品質。尤其是好奇心,對于一個科研工作者來說,是必要的。”

她認為每個人的背景和天賦都不同,所以也造就了不用的生活方式和態(tài)度,而這造就了社會的多元化。“我會時刻提醒自己走出舒適圈去接觸不一樣的世界,同時保持包容性和同理心,這樣才能更客觀的去看待世界和自己。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司