- +1

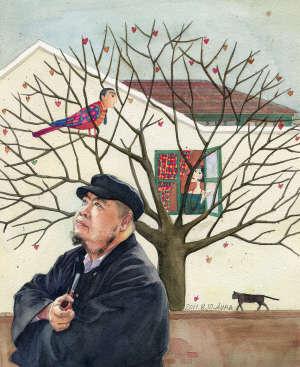

沈宏非:過年是道絕對命令,無人敢違抗春節

物質匱乏的年代,因為突然豐盛起來的飲食,使春節成為一年中最重要的節日,年夜飯也是一年中最重要的晚飯。在精心置辦年貨后,除夕夜全家團聚,吃著豐盛的菜肴,一起守歲。放鞭炮、貼大紅春聯是為了驅趕“年”這個怪獸,吃年糕是為了討“年年高”的口彩。

過年的一系列儀式營造了節日氣氛,物質匱乏的襯托下年味兒更濃。

除夕之夜,澎湃新聞邀請沈宏非先生與讀者分享他兒時記憶中的年夜飯。

匱乏年代備年飯:遍地英雄下夕煙,磨刀霍霍向豬羊

澎湃新聞:您家里現在吃年夜飯,是自己做還是去飯店吃呢?如果在家里會吃什么呢?

沈宏非:本來去飯店吃很方便的,但是除夕夜一來車不好打,二來天氣冷,老人出門也不方便。所以還是在家里吃吃就好了。我家已經吃了好幾年廣東盆菜了,買飯店里預先做好的那種,連鍋帶汁一塊兒送到家里。菜都碼放好了,湯汁是另外放在一個瓶子里的,吃之前先把汁澆下去,再把盆菜架到瓦斯爐上邊熱邊吃。內容很豐富,有鮑魚、帶子、燒鵝等一堆好料,足夠一家人圍爐。盆菜吃完,再上一道餃子,皆大歡喜了!

原來上海只有幾家粵菜店做外賣盆菜年夜飯,今年幾乎家家都在做,直接訂或者買禮券都可以,這就說明有市場。因為一來,現在過年大家其實吃不下太多的,準備很多菜意義不大;二來保姆阿姨也都回家了,沒人做飯、洗盤子。但過年總要有點兒樣子,那么盆菜就能滿足各種要求,既有氣氛,又能省事。

澎湃新聞:上海本地傳統的年夜飯,一般是什么樣子的?

沈宏非:“上海”的所指太復雜,我只能說說我小時候自己家里和鄰居的情況。1960、1970年代那個時候,準備年夜飯是很浩大的工程,有點“遍地英雄下夕煙”和“磨刀霍霍向豬羊”的意思了。從領取各種票證和買菜開始。平時的菜場里,沒什么可買的,有些東西是真的要到過年了才能憑票去買,那才真的叫“年貨”。那些票據,是根據你家有幾個戶口來發的。按戶口人數的多少分為大戶、小戶。

比如上海人很愛吃的小核桃,作為一種年貨,是憑票證供應的,雖然在黑市上票證有價,但是去南貨店憑票購買時,錢還是要付。前幾年,我問過杭州人李慶西:為什么你們杭州人這么恨上海人?按理說,上海人經常跑去杭州消費花錢,應該愛才是啊。他答道:“我就跟你說一件事吧,‘文革’時候,雖然作為產區,杭州人過年其實是很難吃到山核桃的,問父母,父母就會跟小孩講,‘都給上海人吃掉了喏!’”

憑票供應的年貨,除了山核桃,還有大魚大肉和蜜餞等等。戶口多的“大戶”還可以憑票買個豬頭,從小菜場里買回來的豬頭,一個個都掛在公用的走廊里,很壯觀,饞死人。

置辦好年貨以后,年三十的下午就要開始做年夜飯了。年三十那頓最重要,那時候廚房都在走廊上,早期還用煤球爐,家家戶戶都在那里忙著煎蛋餃,肉香逼人。

從前的年夜飯:比平時飯菜“豪華”十倍,家里需備好消化藥

澎湃新聞:年三十那頓重要在哪里呢?

沈宏非:第一,是因為這一頓真的很豐富。能吃到很多平時買不到的食材,論“豪華”程度,大概堪比平時飯菜的十倍;第二,因為食材罕有,所以燒起來也格外用心,并且舍得比平時下重料。當時做年夜飯之前,都要鄭重其事寫個菜單的。不過沒有電視看,也沒什么春晚,吃完飯也就洗洗睡了。因此那頓飯吃得會比較長,一邊吃還要一邊做嘛。很多人家在過年期間會專門備好消化藥,因為真材實料的大魚大肉,老人小孩很容易吃撐不消化。

印象中,年夜飯必備的有蛋餃、年糕,全雞全鴨或整蹄膀,還有酒釀、甜羹等。那時的甜羹,也就是把罐頭水果拿出來煮個羹。

至于現在過年會吃的熏魚、春卷、龍蝦片之類??告訴你一個規律:凡是需要起大油鍋、需要用很多油去炸的,那個年代一般家庭里都會比較謹慎,因為很費油,油也要憑票的。小時候經過淮海路,看到食品店門口支了一口大油鍋在那里炸龍蝦片,心里會想:我的天!太奢侈了!居然有那么大一鍋油!到底是公家的!平常百姓,誰家舍得用這么多油來炸東西吃啊。

澎湃新聞:除了上海,您對其他地方的年夜飯必備菜品有了解嗎?

沈宏非:各地的年俗太不一樣了,不過也總會有一些討口彩的菜。有很多地方年夜飯一定要有魚。我第一次在年夜飯吃到魚,是1983年,春節我沒回上海,留在廣州,被一位廣州的同班同學請到家里去吃了年夜飯。他們家幾代都是廣州人。印象最深的是,吃到快結束時,上來一條魚,在那條真魚旁邊,還有一條木頭做的魚,意思是:你把那一條魚吃完了,還會余下一條魚,年年有余。魚之外,蠔豉、發菜、豬手并稱“好事發財就手”,以及煎堆什么的,也都是廣州年夜飯必吃的。

澎湃新聞:廣州一帶是不是對年俗特別講究?

沈宏非:可能因為平時就吃得比較好,所以他們吃年夜飯倒不是特別講究,更在意的是逛花市,粵語叫“行花街”。過年前后好幾天,整幾條街都是賣花和各種其他有趣的小玩意兒。而且買家和賣家會博弈,因為過了年三十,賣家就會大減價,就看哪一方摒得牢了。

你去看歐陽山的小說《三家巷》,里面寫花市寫得很詳細,不過那是上世紀二十年代的,現在的花市也沒有多大意思了,賣的東西和城隍廟差不太多。

澎湃新聞:上海以前大年初一不能開灶,是什么講究?

沈宏非:很多地方都有這個習俗吧,據說是因為臘月二十四晚上要把灶王爺送到天上述職。不過我小時候上海貌似并沒有這種習慣,從來沒聽說過什么“灶王爺”這路神仙。說難聽點,連個像樣的灶都沒有,還什么灶神?起碼在我們黃浦區是聞所未聞。

餃子是一種難得的能夠打通南北的節俗食品

沈宏非:對小朋友來說,無非就是換身新衣服、放鞭炮、吃頓年夜飯什么的。也沒什么壓歲錢,有也是很象征性的,給你個硬幣意思一下。紅包這個東西,我小時候是沒見過的,店里也沒有這個賣。當時平均月收入才三十塊錢左右。而且,就算你有錢,也買不到東西。

你們現在習以為常的那些年俗,很多都是近三十年來才有或者才恢復的。六七十年代,春節沒有放這么長的假,整個中國社會處在一種“移風易俗”的時尚之中,春節及其習俗是被壓制的(鄉下可能還好)。春節被恢復成今天這樣的“公序良俗”,是從1980年代開始的。

因此,小時候對過年的全部期待,都是吃吃吃。這個意思,其實夏丏尊先生早在七十多年前就替我表達過了:“說起新年的行事,第一件在我腦中浮起的是吃。回憶幼時一到冬季就日日盼望過年,等到過年將屆就樂不可支,因為過年的時候有種種樂趣,第一是吃的東西多。”

澎湃新聞:現在過年大家就發發微信,以前過年親戚會來串門吧?

沈宏非:以前家里都沒電話的,就算有公用的傳呼電話,也不大有人習慣來之前先打個電話預約。所以有人來登門拜年,你會很期待(尤其是小孩子):過一會兒拎著大包小包來敲門的會是誰?也不知道他會來幾個人,來了是不是要吃飯。那年頭,所有來拜年的,都是“不速之客”。

我小時候很喜歡家里來客人的,因為過年那幾天,家里大人的脾氣會特別好,對小孩的容忍度會比平時高很多。家里整個兒好像換了一個場景,張燈結彩,其樂融融。

除了吃,當時過年沒什么娛興節目。我記得要到“文革”末期,才有人開始偷偷打麻將,還要把毯子鋪好,把窗戶都關得很嚴很嚴。現在“春晚”年年被罵,但還是要看啊。種子就是當年種下的。那么多年,它已經變成一個固定的儀式了。還有一個原因,過春節要守歲,守歲的時候干什么好呢?“春晚”正好模擬了這個守歲的功能,大家可以一起看著電視過零點,無驚無險,難忘今宵。

澎湃新聞:元宵節吃湯團是全國各地都有的風俗,還是僅限江南一帶?

沈宏非:湯團是吃的,但我小時候貌似沒有專門過元宵節這一說的,起碼黃浦區是不過的,可能陸家嘴、程家橋一帶會過吧。

我至今仍然很清楚地記得那種感覺,過了年初三,日子就會一天天惶恐起來,真的有一種“好日子就要過到頭了”的絕望,大人的臉也變得嚴肅起來。再說,寒假也快到尾聲了。

把春節一路不停地過到正月十五(中央電視臺好像還專門有一場元宵晚會),是很后來才恢復的吧。不過,按照法國漢學家謝和耐在《蒙元入侵前夜的中國日常生活》一書里的考據,南宋的杭州人,年三十到正月十五,主要是家庭內部的活動,正月十五開始,春節才成為街頭運動,開始有各種公共活動出來,然后一路要持續到清明。

澎湃新聞:您對現在網絡上南方人逢年過節就要調侃北方人“又要吃餃子了”的現象有何評論?

沈宏非:節慶的特殊飲食,南方的確比北方豐富。比如三伏,北方的習俗是“頭伏餃子二伏面,三伏烙餅攤雞蛋”,杭州勞動人民的習俗卻是“頭伏火腿二伏雞,三伏要吃金銀蹄”,雖然是江南,但口味要重得多。

餃子盡管是個很北方的食品,難得的是調侃歸調侃,如果不需要自己動手包的話,南方人倒也不抗拒。因此,餃子的確不失為一種難得能夠打通南北的節俗食品。

過年是種絕對命令,沒人敢違抗春節

沈宏非:像過年這種悠久的傳統,早已變成一種難以撼動的意識形態,成為“非做不可”的絕對命令了。

因為童年時代飽受“移風易俗”以及“過革命化春節”的教育,成年后,大概是2002年,我試圖反抗過,搞過一次“革命實踐”。那一次,我決定不要在自己家里過年了,反正太太也回了娘家,我就一個人去市區訂了個酒店,一連訂了七天。第一天覺得很爽,年初一也過得不錯,但是從年初二開始,就覺得有哪里不對,到第三天,就覺得整個人都不好了——“大過年的為什么我會獨自一人?”“我是一個無家可歸的人嗎?”“我是一個拋棄了家庭或者被家庭遺棄了的人嗎?”我會不由自主地這樣自問,每一問都是“大哉問”,結果就是年初三晚上就灰溜溜地滾回家去了。此后,我就認命了,就向這個超級“奇力思馬”(charisma)無條件投降了。

我相信,就算你專門選擇過年的那幾天遠走高飛,徹底從這個特定場景里全身而退,但不管你置身伊斯坦布爾還是加德滿都,只要一到大年三十晚上或者大年初一早上,一定會有一種異樣的感覺,依然會覺得要專門做點什么,不太可能完全像一個沒事人似的。事實上,大多數的節日,都具有某種程度的壓迫性,春節是其中最強大的一個。

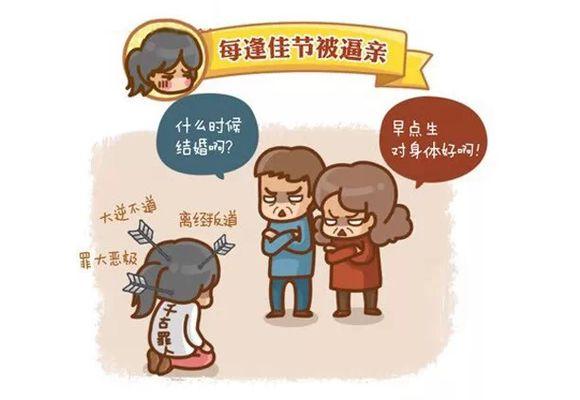

澎湃新聞:為什么說大多數節日都是壓迫性的?

沈宏非:春節的核心價值是“闔家團圓”,“有錢沒錢,回家過年”,對個體自然就形成了“沒商量”的父權性壓迫;同樣道理,“情人節”看似是反父權、反家庭的,但“情人節”對“情人關系”做出了多大的肯定,同時也就對個體造成多么深重的壓迫——凡有情人“必須”在一起!盡管“在一起”的標配內容無非也就是暴搓一頓,和回家過年沒有太大不同。兩個人一旦有了“情人”關系,到了那一天如果不在一起做點什么,總會感覺不對的。雙方都會覺得很痛苦,或者要假裝很痛苦。這就是壓迫所在。

更為要命的是,中式春節和西式情人節在日歷上總是靠得很近,這種雙重壓迫帶來的難受,趕不及和情人共赴情人節晚餐的徐志摩在1926年2月19日自上海致陸小曼的信中已經把感受說得很分明了:“眉眉我親親:你邀我于情人節之夜共赴燭光晚餐之電郵已收訖。我知,今年的西式情人節,恰與吾國之元宵節相連,琉璃世界,中西合璧,金風玉露,你我狗男女恭逢此‘不能同年同月同日生,愿能同年同月同日死’之境界,安有不親自之理?可是眉眉你知嗎,情人最怕的就是過節。春節在內,都是反情人的。而世界上偏偏有一個節日叫做情人節。”

我留意觀察過,從年三十到年初二,街面上的情況都算正常。但從年初三開始,飯店、咖啡館里就會出現很多形跡可疑的男女,一看就不是合法夫妻的那種——很顯然,好不容易熬到年初三,“必須”要出來碰個頭了!記得有一年情人節正好在年初一,實在是把那些有情人給禍害慘了。你看,過情人節在中國大概也才二十多年歷史吧,壓迫性已經如此之大了,更何況春節。

沒有人敢違抗春節,國民政府曾經一度打算以立法形式廢除春節改過元旦,也沒能得逞。春節了,過年了,直系血親一家老小一定要聚在一起的,在這幾天里,長輩一定要特別慈祥,晚輩一定得格外恭順,否則就是忤逆。

我們對過年懷有多少種留戀,它和現代社會就有多少種格格不入

沈宏非:比較矛盾,比較擰巴。過年是一種如假包換的農業社會遺風,也不妨視之為一個歷史遺留問題,我們對它懷有多少種留戀,它和現代社會就有多少種格格不入——從今年禁止到來年容許、不斷變來變去的關于燃放煙花爆竹的各種規定,到盡管已經感覺不太吃得消、但也得硬著頭皮從頭到底吃完的年夜飯;從“團聚”的溫暖,到道途的艱難;從供應過剩的商品,到必須“置辦”的“年貨”;從不得不看的“春晚”,到不吐不快的吐槽——情感和理智,習俗和現實,就是這樣拉拉扯扯,半推半就。

總之,全社會一旦進入“過年模式”,就會有一種不甚真實甚至不無魔幻的穿越感。

在六七十年代,春節作為一種“舊俗”是受到主流壓制的,主流的態度大概就是“不提倡也不反對”。而我個人對“過年”的感受,在很大程度上也受到了《白毛女》的影響,《白毛女》第一幕就是過年,大年夜。好的(紅頭繩 / 新衣服;白面粉 / 包餃子)和壞的(死家長 / 被綁架),團聚和分離,大喜和大悲,接踵而至,瞬間轉換。這種久遠的間接體驗也許并不真實,但是,在如何看待“春節”這件事情上,童年的經驗正在不斷顯現出它勢大無窮的后勁。

(感謝盛韻對此文的貢獻。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司