- +1

《讀書》專稿 | 為什么說“印度夢”是不確定的榮耀?

本文發表于《讀書》2016年2期,原標題為《印度學人的科學發展觀和印度夢》,澎湃新聞經授權轉載。《讀書》的微信訂閱號是“dushu_magazine”。

在我們的近鄰印度,和諧發展和民族騰飛的愿景與理念,是由一位舉世聞名的學人所闡發的。他就是首位,也是迄今為止唯一一位亞裔諾貝爾經濟學獎獲得者(一九八八年)阿馬蒂亞·森。

森在經濟學領域的學術貢獻,若以理論創新性為衡量標準,首要為其對社會選擇理論的拓展,如諾貝爾經濟學獎的頒獎公告所說,“森澄清了使個人價值匯聚成集體選擇的條件,以及使集體決策的規則與一系列個人權利相一致的條件”;其次是在福利經濟學的框架內對經濟不平等的考察;再次是對新古典經濟學專注于工具理性而缺乏倫理關懷的批判;最后是關于生活質量和社會福祉的全新度量方式。

森不僅是一位經濟學家,而且還是一位倫理學家、社會理論家和社會政策研究者。他在人文研究領域的貢獻亦贏得了廣泛的國際贊譽。二〇〇二年,他獲得了國際人文與倫理學聯盟的國際人文主義獎章;二〇一一年,他獲得了美國專門致力于人文研究發展的知名民間組織國家人文基金會頒發的國家人文獎章。森最受媒體追捧的成就是其對權利保障與饑荒治理之關系的杰出研究,而這項研究與其說是經濟政策研究,不如說是社會政策研究。

在森的字典里,“發展”從來就不止于經濟增長,必須是社會經濟的協調發展。不僅 GDP主義在森的學問中沒有一席之地,而且對他來說,即便是經濟理性,也不應該止于物質利益最大化。

他在一篇題為《理性白癡》的著名論文中,對于主流經濟學漠視價值理性,不關注目標與價值選擇的理性,只關注達標手段的理性,即馬克斯·韋伯所稱的“工具理性”,予以嚴斥。伴隨著對“理性白癡”的批判,在森的作品中,所有對現實經濟問題的研究,都具有倫理和價值的維度。基于價值理性對社會經濟協調發展的新思考,貫穿在他的眾多論著之中。森的最新論著,將其新理性思考傾注于對印度奇跡的剖析,及其對印度夢的展望。

這部新的論著,題為《不確定的榮耀》,英文版于二〇一三年由企鵝公司全球發行,副標題為“印度及其矛盾性”,由讓·德雷茲與阿馬蒂亞·森合撰。第一作者讓·德雷茲是比利時人,自一九七九年移民印度,二〇〇二年歸化為印度公民。德雷茲是森的長期合作者,他們合撰的《饑餓與公共行動》和《印度:經濟發展與社會機會》都有中譯本。德雷茲長期傾注于社會經濟不平等的研究,近年來他與阿馬蒂亞·森合撰的《不確定的榮耀》中譯本(以下簡寫為《榮耀》)于二〇一五年秋出版,但更換了作者的署名次序,并略去了副標題。

該書英文本出版之際,正如兩位作者在序言中所說,“適逢印度社會和政治輿論嘩然”,關于國家政策重點(尤其是經濟增長與社會發展孰先孰后)的爭論,正在印度以及國際媒體上上演。事實上,《榮耀》的大部分早已展現于印度媒體。其實,“好辯的印度人”(這是森的一本書的書名)就公共政策唇槍舌劍,可以說是無日無之。但在二〇一二至二〇一三年間,印度學界關于“科學發展觀”的大辯論,由于有另一位世界級印度裔經濟學家賈格迪什·巴格瓦蒂的加入而勁爆異常。巴格瓦蒂與另一位知名印度經濟學家阿爾溫德·帕納格里亞合著的《增長為什么重要》,早于《榮耀》出版,招招劍指森的發展觀。在《榮耀》出版之后,巴格瓦蒂還投書國際著名刊物《經濟學人》,批評森的主張不僅具有誤導性,而且相當危險。于是,巴格瓦蒂和森在國際媒體上上演了一輪隔空論劍的好戲。更何況,斯蒂格利茨(二〇〇一年諾貝爾經濟學獎獲得者)、迪頓(二〇一五年諾貝爾經濟學獎獲得者)、羅德里克(二〇〇七年赫爾希曼獎獲得者)等國際頂級經濟學大師都加入了戰團,一時間刀光劍影,這使得“印度夢”即刻變成了“全球夢”。

印度奇跡的背后:GDP主義盛行?

在德雷茲與森看來,印度的經濟增長不具有包容性。就印度與其同文同種的孟加拉國(森的出生地)相比,除了人均收入之外,在許多關涉生活水平與質量的典型指標上,現在的孟加拉國遙遙領先于印度,而在二十多年前,則是印度遙遙領先于孟加拉國。就此,《榮耀》評論道:“在世界歷史上,經濟增長如此迅速、持續時間如此之長,對于消除貧困卻如此低效的例子并不多見。”這種直面負面現實的情懷,不僅為森以及印度學界提供了無窮的正能量,而且也為他們贏得了國際贊譽。

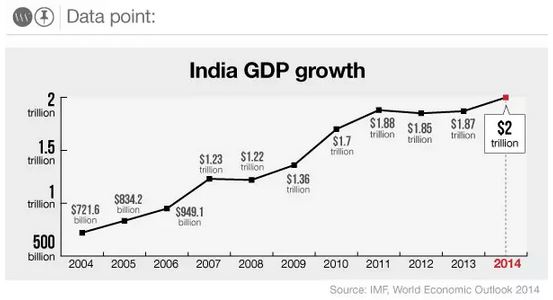

除了嚴峻依然的現實之外,更為嚴峻的是理念,即 GDP主義的根深蒂固。事實上,印度近年來出現了經濟增長下行的現象。《榮耀》注意到,“印度媒體上大部分的不滿都是關于過去幾年 GDP增長率下滑的壞消息的”,與此同時,媒體對伴隨著經濟增長的社會進步滯后卻關注不足。最讓德雷茲與森唏噓不已的是,印度“這個國家的一部分像加州一樣繁華,另一部分像撒哈拉以南非洲一樣貧困”。可是,這一最值得注意的事實,卻未引起媒體足夠的注意。《榮耀》不禁吐槽說:“值得注意的不是媒體對增長率的興趣,而是媒體對增長過程如此偏頗的近乎沉默。”

看起來,GDP主義的盛行在印度也一樣。這或許是發展中國家在趕超型發展階段所共有的一種偏執癥。《榮耀》對此進行反思,有著相當深厚的理論基礎,這就是森在過去二十多年來一直致力于發展的可行能力自由發展理論。盡管這一理論尚未顛覆發展經濟學的既有范式,但其思想張力早已引起了國際學界的關注。依照這一理論,透視發展的最佳視角是人民基本自由和人類可行能力的擴展。人類自由和可行能力的擴展是發展的目的,而經濟增長只不過是達成這一目的的一種手段。“可行能力的擴展使得資源和生產的加速發展成為可能,經濟增長歸根結底有賴于此。”經濟增長創造出來的資源,應該并且能夠通過系統性的方式“鼓勵公共和私人的努力”,“去發展教育、醫療、公共設施”,去滿足“更完整、更自由的人類生活的其他基本需求”。

印度社會發展的滯后

在指責由特權階層把持的印度媒體慣于歌舞升平之時,《榮耀》時常以中國為鏡:“不僅收入分配近年來變得越來越不平等(印度與中國的共同特點),而且印度的實際工資水平相對停滯,根本無法與中國快速增長的實際工資水平相比。同樣重要的是,經濟高速增長創造的公共收入沒有被用于以精心計劃的方式擴充社會和物質基礎設施(這方面印度遠遠落后于中國)。對于相當大部分人口,基本的社會服務持續缺失(從教育、醫療到安全飲用水和排水)。”“盡管印度在 GDP增長方面已經趕上了中國,但是在諸如人均壽命、識字率、兒童營養狀況和產婦死亡率等指標上,印度的進步卻比中國慢得多。”

對于社會基礎設施的作用,主流經濟學尚未有共識,但對于物質基礎設施對經濟增長的促進作用,這幾乎是經濟學的常識,而物質基礎設施建設的孱弱是印度經濟增長的瓶頸,這在稍微了解一些印度國情的地球人當中,同樣也是常識。《榮耀》提到,大規模的間歇性停電體現了印度電力部門的產能不足,而近三分之一的人口根本沒有接入電網,而在中國,這個比例只有1%。

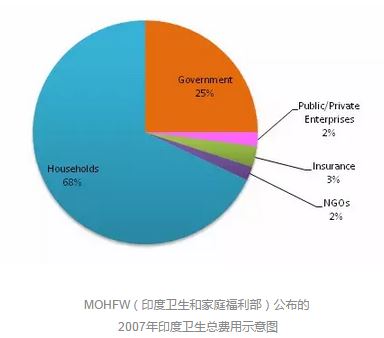

在中國人的心目中,醫療恐怕是最為鬧心的社會部門之一。有不少國人對印度的醫療體制頗有羨慕之情,因為他們聽說印度實行全民公費醫療。然而,在《榮耀》之中,印度醫療之差與中國醫療之好形成了鮮明的對比。表面上,印度的全民公費醫療好于中國的全民醫療保險,但在二〇一〇年,印度衛生支出的公共開支部分僅占衛生總費用的29%,而中國的這一指標為54%,好于“金磚四國”中的巴西(47%),僅略輸于俄羅斯(62%)。這說明,盡管印度實施全民公費醫療,但其全國用于醫療衛生事業的開支,七成多還是來自民眾個人的支付。

當然,更為嚴重的是,印度的許多社會指標正在落后于南亞除巴基斯坦之外的所有其他國家。《榮耀》通過數據展示,在二〇一一年,印度人出生時期預期壽命為六十五歲,與巴基斯坦持平,但低于不丹、孟加拉國、尼泊爾和斯里蘭卡;印度的嬰兒死亡率為47‰,僅低于巴基斯坦,但高于其他南亞國家;印度的嬰兒免疫接種率為72%,遠低于南亞所有國家;印度兒童體重不足的比例為43%(二〇〇六至二〇一〇年間平均數據),高于南亞所有國家。《榮耀》重點描述了印度與孟加拉國在社會進步方面的差距。孟加拉國仍然是世界上最貧困的國家,在最近二十多年間,其經濟增長的表現遠遜于印度,但在諸多社會指標上卻超越了印度,尤其是婦女社會經濟地位大幅度改善,公共衛生服務也有長足的進步,從而在極低人均收入的基礎上改善了民眾的健康。

與中國類似,印度是一個大國,共有二十八個邦,地區間的不平等相當顯著。如果將印度的邦作為國家來處理,其中有些邦的社會發展位列南亞榜首,但占印度一半人口的七個大邦,“長期以來社會指標很低,而貧困水平較高”,“與極端貧窮的非洲國家沒有什么不同”。在社會發展水平較好的喀拉拉邦、喜馬偕爾邦和泰米爾納德邦,盡管各有特色,但其共同點都是民選的政府致力于推動積極的社會政策,將更多的公共資金投入醫療衛生、社會保障和公共設施。

抗擊社會經濟不平等

種姓制度給現代印度留下了極為沉重的社會經濟不平等的歷史遺產。不幸的是,這份歷史遺產直到今天依然作為社會規范和價值體系在當今印度的各個社會部門發揮著強有力的影響力,這使得印度中央政府和邦政府的諸多社會政策在拉平效應的發揮上大打折扣。例如,“從國際的視角看,印度在教育不平等的程度上表現也非常糟糕─包括整體的教育不平等和兄弟姐妹之間的不平等”。“不同年齡組人群受教育年限的離差很大,特別是在女性當中。”尤其是,種姓、財富和英語之間具有高相關性,而在這三者中掌握了兩種的人大有可能進入統治精英的行列。高種姓不僅在政界呼風喚雨,而且在各種“公民團體”中也占據著統治地位。然而,不大清楚的是,印度在二十世紀九十年代初釋放市場力量之后,市場機制對種姓間社會流動到底產生了什么獨立的作用。這需要極為精細的計量經濟學分析才能加以分辨,而這方面是《榮耀》的短板。

可是,無論基于何種價值觀,社會政策的實施畢竟需要政府的作為。問題在于,一個建筑于種姓制度基礎上的民主政治制度,是否能為縮小(暫且談不上弭平)可怕的社會經濟不平等提供有效的公共治理?這一最為棘手、最為嚴峻的課題,是《榮耀》第九章的主題。然而,對這個問題的回答基本上是灰色調的。姑且不論政治和宗教極端主義勢力對民主實踐的暴力破壞,單就印度民主制度的運行而言,就多有缺陷。總體來說,就選舉程序而言,印度并不差,但其結果卻不盡如人意。民選議員理論上應該代表選民的利益,但實際上其當選離不開庇護主義關系網的運作,而在這類關系網中通過汲取公共資源致富者不在少數。無論是在中央還是在邦一級,政府行政各部門的施政自然要受到國會的制約,一旦國會中利益集團的格局發生變動,政府施政自然受到牽制。印度的司法體系具有獨立性,并且相對公正,但與世界上很多國家相類似,司法體系的低效率不足以給整個印度社會帶來亟需的改變。這一弱點在印度對強奸案的治理上得到了放大性的全球展示。

因此,《榮耀》得出了“印度民主在應對經濟和社會領域的挑戰時難逃失敗的結論”。如何應對民主失靈的問題呢?放棄民主對森來說并非一個選項。森的選擇是訴諸公共理性,即協商民主(deliberative democracy)的制度化。這不單是需要改善選舉制度和議會制度,而更重要的是讓民主協商和平等參與進入廣泛的社會經濟生活之中,在這方面,媒體和社會組織發揮著巨大的作用。可是,在《榮耀》的筆下,種姓制度所帶來的不平等也滲透到媒體和社會組織之中。公民社會當中就存在著根深蒂固的不平等,又何來平等的“協商民主”,又如何使社會層面上平等的民主參與制度化呢?正是在這一點上,德雷茲與森所代表的激進主義經濟學和社會理論論述,大多依然停留在烏托邦主義色彩濃厚的愿景表達上,而不是對制度化的實證和經驗分析上。

印度學人直面印度夢變為現實的諸多現實障礙,難免會有綿延不絕的焦慮感。《榮耀》的最后一章以“時不我待”為題傳遞著印度學人對社會經濟協調發展的殷切期盼。然而,通覽全書,對社會發展滯后的解決方案,可用四個字來概括,即“政府主導”。《榮耀》本身揭示了這種國家主義社會發展觀的一個明顯問題,既然種姓體系是種種社會不平等之根源,那么基于種姓體系通過民主制度產生的政府,有多大可能性制定出弭平社會不平等的社會政策?又有多大可能有效地執行這些社會政策?總體來說,《榮耀》既沒有對行政機制的作用和限度進行分析,也沒有對市場機制和社群機制的作用和限度加以闡釋,更沒有對三種治理機制的相互嵌入、相得益彰的條件進行分析。這使得其“科學發展觀”缺乏堅實的政治經濟學的基礎。由此可見,對于社會經濟的協調發展,“科學發展觀”的學術探索依然路漫漫而修遠兮。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司