- +1

考古人說“猴”:古人如何與猴相處

三峽的猿啼聲

人類有許多動(dòng)物朋友,猴便是其中與我們關(guān)系相當(dāng)密切的一類,比如,猴的叫聲就常常出現(xiàn)在唐宋詩(shī)詞中。

猴的叫聲,不論悲調(diào)喜調(diào),都不能用美妙來(lái)形容。雖然科學(xué)家可以分辨出猴語(yǔ)的方言特點(diǎn),甚至用樂聲模仿它們的快樂與悲傷,可常人的耳朵聽到的猴叫卻并沒有太大分別,總感覺是一種哀腔。即使入詩(shī),也多被描述為凄厲哀鳴之聲,如唐代杜甫就有 “風(fēng)急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回”這樣的詩(shī)句。“猴”字是晚出的字形,“猿”在文人看來(lái)略雅一點(diǎn),古代詩(shī)文的“猿”常常指的就是猴,這并非是古人真的分不清猿與猴的區(qū)別。

當(dāng)然,古人對(duì)于猴聲的感受也有例外,李白的那一句 “兩岸猿聲啼不住”,就將猴的叫聲化成了一種人生的快樂。

李白晚年因“安史之亂”參與永王叛亂而受懲處,被判長(zhǎng)流夜郎(今貴州桐梓)。已經(jīng)58歲的李白在潯陽(yáng)(今江西九江)告別了妻兒,乘船溯江而上,由春夏而至秋冬,旅步沉緩,慢慢行進(jìn)到三峽。郁悶中的李白寫了《上三峽》,發(fā)出“不覺鬢成絲”的感慨,覺得青天并不那么寬,江水也流到了盡頭,人生如此,已是無(wú)望又絕望了。不承想船過瞿塘峽口,在白帝城下傳來(lái)長(zhǎng)安的大赦令,真真是絕處逢生,李白感覺這天地頓時(shí)又變得無(wú)比寬廣。第二天一大早,李白回舟東行,歸心似箭,竟是一日就到達(dá)千里外的江陵:“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬(wàn)重山。”原來(lái),猿猴的叫聲竟也是那樣的悅耳,那樣的快活!

李白聽到的猴叫,也許真的全是快樂之聲,但在比他早約四百年的晉代,有人在三峽聽到的是猴的悲愴之聲。

晉將桓溫和他率領(lǐng)的隊(duì)伍溯江入蜀,船進(jìn)三峽,部將逮到一只小猴在船上嬉戲。猴母失子,急切地沿岸追著船隊(duì)跑了100多里,在巫峽時(shí)跳到船上氣絕身亡。軍士剖開母猴察看,見腹內(nèi)“腸皆寸斷”。桓公得知此事,因猴之母子情深而感動(dòng),同時(shí)對(duì)軍伍虐殺動(dòng)物的行為也非常氣憤,“公聞之怒,命黜其人”,他當(dāng)即罷免了相關(guān)人員。這是劉義慶《世說新語(yǔ)·黜免》中記述的一個(gè)故事,這個(gè)故事還留下了一個(gè)成語(yǔ):肝腸寸斷。

對(duì)猴性的敬畏,用人性相比附,動(dòng)物也是可以做人的老師。只是斗轉(zhuǎn)星移,我們?cè)缫淹鼌s了那悲愴的叫聲,以至于現(xiàn)在往往會(huì)忘記了那只斷腸的母猴。濃烈的親情,猴類原本是不輸人類的,人由此生出對(duì)猴性的敬畏之心,似乎也是很自然的吧。

創(chuàng)世傳說中的“猴”崇拜

人類對(duì)猴性敬畏之情的生發(fā),我們還可以找到更古老的淵源,而且這個(gè)淵源也與三峽有關(guān)。考古在三峽發(fā)現(xiàn)了大溪文化,這是新石器時(shí)代的遺存,首次發(fā)現(xiàn)地就在距三峽瞿塘峽口不遠(yuǎn)的大溪遺址。大溪出土了許多陶石類文物,其中有一件1959年出土墨色玉器,高不過6厘米,長(zhǎng)圓形片狀墜飾,中心琢刻出一個(gè)猴面的圖案,上端穿有兩孔,這顯然是一件隨身佩帶的護(hù)身符。這是距今5000多年前的作品,以猴面作護(hù)身的神器,這表明當(dāng)時(shí)猴已經(jīng)被神化,是大溪人敬畏的神獸,它已經(jīng)被賦予超人的力量。

后來(lái)在大溪文化的其他遺址又發(fā)現(xiàn)了一些猴形藝術(shù)器,如有用黑曜石雕刻的石猴,還有用墨玉制作的母子猴。器高6厘米多的母子玉猴也出土自巫山,一只踟躕中的大猴背著一只小猴,萌態(tài)可掬,親情盎然,可見猴類母子情深,已經(jīng)為史前人所關(guān)注。

早到七八千年前的江蘇泗洪順山集遺址,也發(fā)現(xiàn)了幾件陶土猴面墜飾,應(yīng)當(dāng)也屬護(hù)符之類。也許還有更多的這類護(hù)身符沒有被發(fā)現(xiàn),或者根本沒有保存到我們發(fā)現(xiàn)它的時(shí)候。

對(duì)猴的敬畏,在一些古代民族看來(lái),是出自一種特別的情懷,這情懷的生發(fā),與創(chuàng)世記傳說有關(guān)。《隋書》稱“黨項(xiàng)羌者,三苗之后也,其種有宕昌,白狼,皆自稱獼猴種”,羌族民間故事里也有“猴子變?nèi)恕?傳說,說猴子冉必娃被“山火”燒掉全身毫毛而變成了美男子。

在高原生活的藏族也有類似猴崇拜的創(chuàng)世記神話。在布達(dá)拉宮主體建筑走廊上的壁畫中,在羅布林卡新宮的經(jīng)堂里,都能見到猴子變?nèi)说漠嬅妗I侥蠞僧?dāng)之地,正是因“猴子玩耍之地”而得名。澤當(dāng)人都知道沙當(dāng)貢布日山上有猴洞,傳說附近的撒拉村有一塊猴子扒出的青稞地,播種季節(jié)人們都要在這里舉行祈求豐收的儀式。考古發(fā)現(xiàn)告訴人們,這一份對(duì)猴子的特別情感,也許可以追溯到很早的年代。

在拉薩曲貢遺址,出土了一件陶器破碎后遺下的浮塑,那上面是一個(gè)生動(dòng)的猴面,它圓睜雙目,微張雙唇,似乎在輕聲呼喚著。曲貢陶猴可是近4000年前的藝術(shù)品,它讓我們想到藏族古代的祖先崇拜,也許就是這樣由史前時(shí)代就形成了自己的模式,這個(gè)模式又經(jīng)過了佛教的浸潤(rùn),一直傳遞到了當(dāng)代。

將猴的形象作為人祖崇拜,暗合進(jìn)化論的推理,也傳遞著遠(yuǎn)古時(shí)代先人對(duì)人自身起源的哲學(xué)思索。這樣的崇拜體現(xiàn)在一些少數(shù)民族文化中,其實(shí)在中原華夏族的傳說中,也能尋找到一些證跡。如傳說能言善樂的“夒”,其甲骨文字形像人亦像猴,是一個(gè)人猴形象的祖先神。王國(guó)維視之為殷人先世高祖,也有人認(rèn)定是亦人亦猴的夏人先祖。

不同時(shí)代的猴影

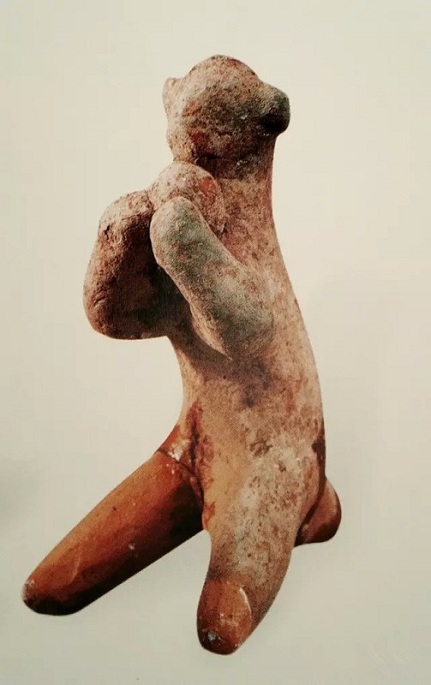

出現(xiàn)這樣的始祖崇拜,應(yīng)當(dāng)是人與猴類之間漫長(zhǎng)交往的結(jié)果。在更早的年代,如長(zhǎng)江中游的石家河文化人,用泥土捏塑燒成的許多小動(dòng)物中就有猴子。這些陶猴姿態(tài)各異,或行或止,生動(dòng)傳神。

猴出現(xiàn)在人們的生活中,自然也會(huì)出現(xiàn)在不同時(shí)代的藝術(shù)作品中。在史前猴的形象出現(xiàn)在陶器和玉器上,在青銅時(shí)代以后它們自然就有了錚錚金屬之身了。在青銅器上可以見到猴們靈巧的身影,它們或是被鑄上燈柱,或是被制作成帶鉤樣式,似乎與人形影不離。在山東曲阜出土一件戰(zhàn)國(guó)猴形帶鉤,鉤體設(shè)計(jì)成攀援中的一只成年猴,顯出它原本的靈動(dòng)與活潑。

云南石寨山發(fā)掘的漢墓中,發(fā)現(xiàn)兵器和裝飾物上鑄有靈動(dòng)的猴,有時(shí)一只,有時(shí)一群,猴氣十足。如有的青銅扣飾一周環(huán)繞著十多只猴,它們首尾相連,似歌似舞,親密無(wú)間。

在故蜀之地,漢代時(shí)興銅鑄搖錢樹作擺設(shè),樹上掛滿了圓圓的五銖錢,有時(shí)會(huì)鑄群猴攀援其間,烘托出吉祥活潑的氛圍。

要感受猴與人之親近,可讀晉人劉琨《扶風(fēng)歌》中的 “麋鹿游我前,猴猿戲我側(cè)”,還有唐人盧仝《出山作》中的“家僮若失釣魚竿,定是猿猴把將去”,以及張籍《山禽》中的 “獼猴半夜來(lái)取栗,一雙中林向月飛”,這是多么生動(dòng)的人猴關(guān)系的寫照。另外,還可從“野賓”的故事,認(rèn)識(shí)一位五代時(shí)期的動(dòng)物保護(hù)主義者。

后唐詩(shī)人王仁裕在漢中做官時(shí),友人送給他一只小猿取名“野賓”。經(jīng)一年多喂養(yǎng)后,王仁裕用一條紅綢帶系在猿頸,將它放歸山林。后來(lái)王仁裕調(diào)職蜀中,在經(jīng)過漢水時(shí)遙見山高處一群猿猴在嘻戲,只見一只猿向自己走來(lái),它的頸上掛著紅綢帶。王仁裕喚它“野賓”,它發(fā)出了愉快的應(yīng)答聲,好似舊友相逢一般。王仁裕作詩(shī)記其事,“數(shù)聲腸斷和云叫,識(shí)是前時(shí)舊主人”,人猿之情竟能如此之親近。

現(xiàn)代社會(huì)有一些悲哀之處,比如,許多動(dòng)物與人漸行漸遠(yuǎn)。好在猴子位列十二生肖之一,猴氣也頗具感染力,在前人的藝術(shù)和文學(xué)作品中,我們依然能感受到猴的率真、良善,還有諧趣與快樂。

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司