- +1

老照片|半個(gè)世紀(jì)前的“姑蘇五老”,不是老炮兒也不是老克勒

不是痞氣十足的““老炮兒”,也不是裝腔作勢(shì)附著洋氣的“老克勒”,“姑蘇五老”顧頡剛、王伯祥、葉圣陶、章元善和俞平伯身上散發(fā)著一股子善良、溫情、內(nèi)斂、自律、嚴(yán)密的文化精神。從這點(diǎn)上看,姑蘇文化應(yīng)該是上海文化的老師。

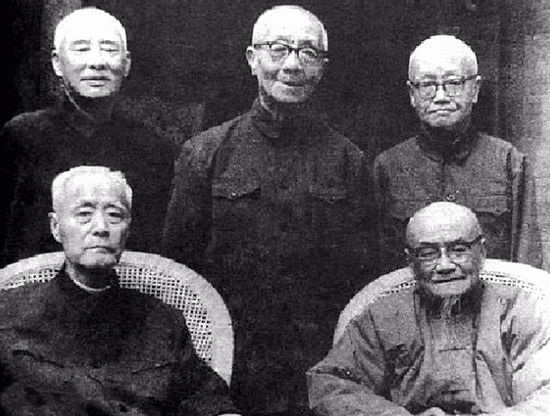

我收藏的人文老照片中,對(duì)于這張“吳中五老”舊影格外喜歡。照片中前排左起顧頡剛、王伯祥,后排左起葉圣陶、章元善、俞平伯,這五位老人聚在一起留下這張寶貴的合影是在1966年的春天,有人說(shuō)是1970年,不確。1970年是農(nóng)歷“庚戌年”,而照片背面有葉圣陶一首題詩(shī):“弱歲同窗丙午春,喜今垂老尚相親”,“丙午”年當(dāng)是1966年,五位老人在“文革”風(fēng)暴的前夕留下了這張彌足珍貴的合影。也有人稱這張照片為“蘇州五老”,蘇州人杰地靈,文化淵源深厚,我覺(jué)得稱為“姑蘇五老”也許更為確切,因?yàn)檫@五個(gè)老人是百年中國(guó)文化史上的五座山峰,今人是很難企及和超越的。

“姑蘇五老”,令人望而生畏。五人之中,我讀顧頡剛先生的著述最多,現(xiàn)在許多人說(shuō)中國(guó)民俗學(xué)的這個(gè)那個(gè),其實(shí)顧頡剛先生是中國(guó)民俗學(xué)真正的開山祖師,近百年來(lái),這位著名的歷史學(xué)家足跡遍踏中國(guó)南北各地,是廈門大學(xué)、燕京大學(xué)、北京大學(xué)教授,中山大學(xué)歷史語(yǔ)言研究所主任,齊魯大學(xué)國(guó)學(xué)研究所主任。曾當(dāng)選為中央研究院院士,創(chuàng)辦民俗學(xué)會(huì)和禹貢學(xué)會(huì),為中國(guó)歷史地理學(xué)和民俗學(xué)的開創(chuàng)者,亦是古史辨學(xué)派的創(chuàng)建人。新中國(guó)成立后,任復(fù)旦大學(xué)教授、中國(guó)科學(xué)院歷史研究所研究員,著有《古史辨》、《尚書通檢》、《秦漢的方士和儒生》,主編《中國(guó)歷史地圖集》,并主持標(biāo)點(diǎn)《資治通鑒》和二十四史等。

文人之間最可貴的是真情。五老“草橋同窗”寄深情,“草橋”為蘇州一中的前身,“幼年同窗讀,繼之同校肆。”在“烽火連天”國(guó)難當(dāng)頭的歲月相呴相濡,到古稀耄耋之年更是難舍幾十年的情義。1973年顧頡剛題詞中追憶自己與王伯祥、葉圣陶三人少年時(shí)經(jīng)常去玄妙觀覓書情景。為此葉圣陶在題《桐橋倚棹錄》一詩(shī)中寫道:“玄妙觀中三少年,老寓京華東城道。重諷俞公題敘詩(shī),緬想幼倚桐橋倚棹。俞公懷古憶兒時(shí),醞釀性情鑄雅辭。七里山塘宛在目,故鄉(xiāng)清嘉系人思。”這些年高德劭的老友相知相交數(shù)十年,情誼深厚,成為終身?yè)从眩^代風(fēng)華,同時(shí)也譜就中國(guó)文壇的一段佳話。

順便說(shuō)一句,對(duì)于老男人,我一直不喜歡痞氣十足的“老炮兒”,也不喜歡裝腔作勢(shì)附著洋氣的“老克勒”,唯獨(dú)喜歡“姑蘇五老”身上所散發(fā)的那股子善良、溫情、內(nèi)斂、自律、嚴(yán)密的文化精神,從這點(diǎn)上看,姑蘇文化應(yīng)該是上海文化的老師。

作者系華東師范大學(xué)教授

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司