- +1

華米二季度財報的“繁榮”與泡沫

編輯 | 于斌

出品 | 潮起網「于見專欄」

近年,一些小米生態鏈企業可謂炙手可熱。小米的生態鏈計劃是2013年底首次提出的。彼時,雷軍定下了5年內投資100家生態鏈企業的目標。8年左右的時間,小米已經實現這一夙愿,并且將其生態鏈企業拓展至400家以上。

作為其生態鏈企業之一,華米近年的成長也備受關注。近日,華米發布了2021年第二季度財報。華米財報數據顯示,華米二季度的總出貨量達到1150萬臺,相比去年同期的890萬臺,同比增長29.2%。其營收同比增長61.4%,達18億元人民幣;凈利潤達4億元人民幣,同比增速高達59%。

不過,華米亮眼的財報數據之下,也有很多難以被看到的泡沫。更有業內人士犀利的指出,華米此時與往期財報匯報的心境完全不同,但是每次都一樣有些避重就輕。例如,業績慘淡就對數據避而不談,只講情懷與夢想,而業績光鮮時,則大肆渲染豐功偉績,卻仿佛忘掉初心。

尤其是近年華米動作頻頻,無論是提出的大健康概念,還是產品高端化路線及商業化布局,又或者高舉高打自主研發各種芯片,依然讓業內人士無法看好,市場對其更是充滿了質疑之聲。

營收與利潤增長不成正比,盈利問題揮之不去

據觀察,業界對華米的信心正在逐漸在喪失。究其原因,其定位的智能硬件產品,不僅單價不高,而且毛利過低。而其看似同步大幅增長的利潤,實際上來自內部勒緊褲帶,節衣縮食。

例如,其產品單價之低,遠遠無法與Apple Watch等國際大牌同日而語。「于見專欄」注意到,華米一直在倡導的高端,實際上只是一個噱頭,并沒有真正落地。

國外投行分析認為,Apple Watch的整體毛利率在50%至60%之間。鋁制外殼的運動版Apple Watch毛利率預計為30%至40%,搭配18k金的豪華版Apple Watch更是接近60%。但是華米的毛利率可能遠在20%以下。

與此同時,其平均單價只有156元。盡管較2019年、2020年在逐年提升,但是與其一直宣稱打造千元自主品牌的口號,卻相差甚遠。

因此,去年蘋果的Apple Watch的出貨量與華米智能手表的出貨量相當時,華米老拿出貨量說事,但是無論是其單價,還是利潤,二者可謂天壤之別。

要知道,過去幾年華米的凈利潤始終為負,毛利率更是低得不值一提。而且,從其營收與利潤表現來看,其千元以上的自由品牌產品的貢獻,或許可以忽略不計。

其財報中高速增長的數據則源自出貨量的增加,單價增長卻原地踏步。這也意味著,大量的低端、低價產品依然是華米獲得收入的主要來源。而其在小米的陰影之下,想要擺脫這種僵局,恐怕并非一朝一夕之功。由此帶來的,也是華米的營收與利潤增長不成正比,盈利問題揮之不去。

產品質量存疑,難以擺脫成小米附庸

智能硬件行業對于產品質量的要求不言而喻。要知道,使用這些產品的用戶,都是高知人群,對于前沿科技有著深入的了解,苛刻的要求。遺憾的是,華米雖然有小米的品牌背書與資本支撐,卻在產品表現上差強人意。

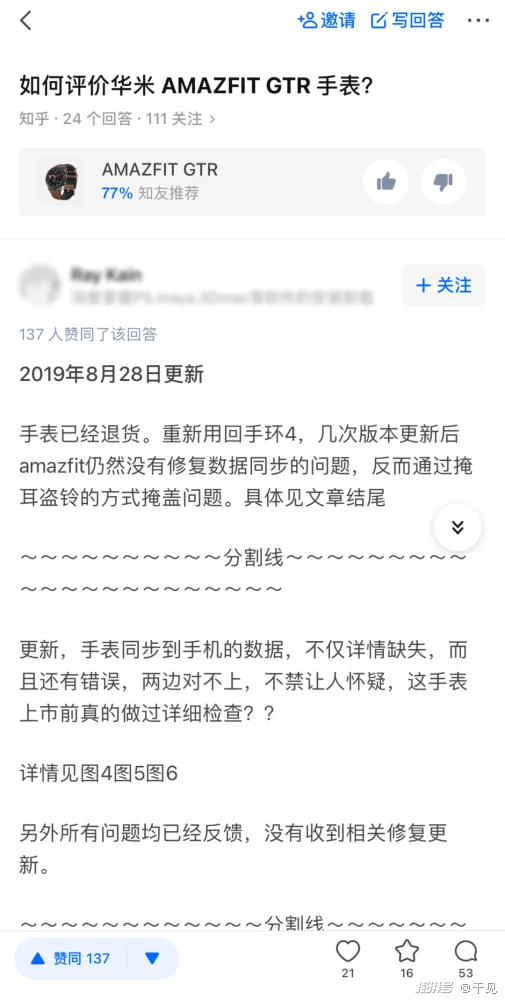

以華米Amazfit GTR系列手表的口碑為例,自該產品上市后,除了其續航24小時被網友怒贊之外,互聯網上就是吐槽聲一片。

知乎上就有用戶吐槽該產品屏幕易劃傷、定位偏移嚴重影響使用、品質不及小米手環4等等,更有用戶表示其系統體驗一般等問題。而且,在數據同步問題上,有用戶甚至懷疑其是否經過了出廠檢驗。更令用戶十分質疑的是,產品問題反饋后,居然石沉大海,沒有了下文。

華米手表的體驗不足,帶來的也是其產品滯銷與庫存積壓。例如,在2020年的財報中,華米的資產負債表中顯示,2019年的庫存數據是8.93億,而在2020年,卻高達12.18億。

要知道,華米2020年最終確認的純利潤將近3億,如果加上庫存積壓,實際上其處于大額虧損狀態。尤為致命的是,對于激進的華米來說,危機并非只是這些。作為小米400多家的生態鏈企業之一,華米對于小米的依賴,也讓其短期難以改寫虧損或者只能小幅盈利的命運。

據了解,華米與小米的產品,有很高的重疊度,華米生產的產品,小米也在不斷推出。因此,二者既是合作關系,也存在著激烈的競爭。

不過,無論是合作還是競爭,華米顯然都處于弱勢地位,畢竟吃著“小米”的投資,看小米的臉色行事也幾乎成為無奈的選擇。「于見專欄」認為,既然二者為生態鏈下的合作,本來應該是共生共贏。但是華米對于小米的依賴,卻更像是“寄生”。

值得一提的是,華米科技與小米首次簽訂的商業合作協議和戰略合作協議,已于去年10月到期。正當人們在揣測二者以后如何共處之時,華米以一紙公告,宣布與小米續約,并向外界告知,華米表示與小米公司的戰略合作協議將再延長三年。

由此,華米也將繼續承擔著小米手環“代工廠”的角色。這也仿佛印證了外界的猜測,嚴重依賴小米的華米,終究還是沒有“斷奶”。

實際上,華米凈利潤降低,與依賴小米不無關系。據其往期財報來看,小米可穿戴設備的代工占據了華米大部分的營收。

通過雙方財務數據分析,在2015-2018的四年中,小米為華米貢獻的收入占比分別為97.1%、92.1%、82.4%和59.7%。

而華米公司二季度的總出貨量達到1150萬臺,相比去年同期的890萬臺,同比增長29.2%。盡管其自主品牌Amazfit和Zepp表現突出,出貨量增長達114.3%;但是小米可穿戴產品的出貨量也增長達22.0%。另外,該季度華米毛利率為22.0%,而2020年同期為22.3%。自主品牌產品的毛利率一般高于小米可穿戴產品。這也表明,再度合作后,華米對于小米品牌、產品的依賴存在,而且也沒有走出因此帶來的毛利率過低的陰影。

盡管從華米給出的財報數據顯示出,華米與小米深度綁定的業務收入連年減少。但華米與小米的合作模式以及小米自身分成模式表明,華米始終無法從中獲得高利潤。這也將直接導致,華米的營收與利潤規模、增速都將面臨壓力,而且,增長乏力的同時或將面臨天花板。

強敵環伺,華米能否靠布局大健康突圍?

眾所周知,智能可穿戴設備的概念由來已久,經歷了資本的風口、行業的泡沫,目前已經進入沉穩發展期。雖然該領域還是一片藍海,但是華米的競爭對手也為數眾多,整個行業依然是一片混戰。

據觀察,蘋果、華為等巨頭一直深耕于智能穿戴電子設備,在行業中處于領跑地位。二者的優勢在于,無論是研發端與生產鏈、還是渠道端的供應鏈,都與華米拉開了巨大差距。

而華米作為小米的生態鏈企業之一,對于小米的依賴從未停止,這也導致其于內于外,都處于不利的競爭地位。實際上,華米在擺脫對于小米的依賴上,并非沒有努力。而且,華米“去小米化”的野心早已暴露。

近年,去逐步發展智能硬件業務,甚至聚焦大健康領域,自主研發黃山芯片,企圖打破與國內智能可穿戴設備無芯可用,功能幾乎沒有多少升級與改變的尷尬局面。

華米自研芯片之舉,可謂有的放矢。實際上,國內主流的智能穿戴設備,確實如同智能手機一樣,存在技術短板。而相關技術無非都是心率、血氧、睡眠監測,運動數據記錄等,但是缺少能稱得上“核心技術”的功能,因此也嚴重限制了可穿戴設備的向上發展。

而且,隨著可穿戴設備的熱點成為過往,其銷量其實在逐步下滑。而不同品牌的產品,功能過于趨同,產品同質化越來越嚴重。而且,大部分智能手表的功能和運動手環重合。因此,當智能手表價格更貴、續航更短,也讓更多消費者偏向于選擇更便宜的運動手環產品。

因此,拋開與小米的相恨相殺,國內可穿戴設備的廠商實力不容小覷。而華米即便進行自主研發,與蘋果、華為這些大財團雄厚的資本、技術實力相比,差距也是十分明顯的。而且,短期內欲在巨頭面前搶占市場份額,無異于虎口奪食。

而一邊自主研發,一邊又靠著代工、分銷模式支撐收入來源的華米,或許注定很難講好新故事,活得小米以外的資本支持。由此帶來的,也是華米未來的發展,或許面臨著更多的不確定。

結語

盡管華米第二季度的財報也有亮眼之處,但是對于華米而言,卻無法沾沾自喜。相反,這樣增收不增利的財報數據,也給華米提了一個醒,或許華米拜托小米的“束縛”,尚需時日。而且,自主研發芯片、選擇聚焦大健康,也未必是其最佳選擇,更不是唯一選擇。

而華米一波三折的發展歷程,可能讓更多業內人士又開始了下一輪的猜測:假如新簽的戰略合作協議再次到期,華米是否能夠真正獨立?又或者是昨日重現,又一次的命運輪回?

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司