- +1

訪談︱霍宏偉:國博里的珍稀古錢幣是怎么來的

“孔方兄”是中國古代錢幣的代名詞,因其形制一般為圓形方孔而得名,正所謂“親愛如兄,字曰孔方”(魯褒《錢神論》)。2015年下半年,中國人民銀行發行了新版100元人民幣,而今年伊始又發行了猴年賀歲幣,它借著1980年猴票之風的余熱而火爆異常。

關于錢幣,總會有太多的故事引人遐思。為此,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)采訪了中國國家博物館霍宏偉博士,請他為我們講述一些有關古代錢幣的故事。

澎湃新聞:您是如何進入到古錢幣研究領域的,能否簡單談談您的治學經歷?

霍宏偉:這還要從我的大學時代說起。眾所周知,洛陽是十三朝古都,有著豐富的古代物質遺存和深厚的文化底蘊。1985年我讀大學時,洛陽考古專家蔡運章先生曾經為我們開設了一門課程叫“中國錢幣學概論”。我和班里的幾個同學一起加入了洛陽市錢幣學會,到了年底,我們還榮幸地參加了由中國人民銀行洛陽分行主辦的洛陽市錢幣學會年會。

當我領略到學者們在臺上侃侃而談的風采時,我那顆年輕的心受到了觸動,恰逢受到李澤厚等學者著作的影響,想從美學角度來探討一下中國古代貨幣的藝術價值。在蔡先生的激勵下,相繼完成了我構想的“中國錢幣三部曲”:《中國古代貨幣的美學探討》、《中國錢幣造型初探》及《中國錢文書法藝術新論》。

雖然這些習作都在錢幣刊物或論文集里發表了,但現在反思一下,當時的想法真是太幼稚了,自己定的題目太大,動不動就以“中國”說事兒。后來,蔡先生點撥我說:“寫文章一定要小題大做,骨頭縫里做學問。”我頗受啟發,一改大而空泛的寫作思路,開始從小處著手,扎扎實實地訓練基本功。

讀書期間,我還有幸得到國內知名考古學家蔣若是先生的指點。蔣先生是考古學經典發掘報告《洛陽燒溝漢墓》的主編,同時他也是資深的錢幣學家。他研究錢幣的路子就和常人不同:不是簡單抓起一枚錢幣就寫,而是以類型學的方法為基礎,將考古發掘的錢幣分型分式地加以討論,這是為什么呢?因為就錢論錢是傳統金石學的思路,不是他的初衷,而分期斷代才是。錢幣的年代問題是根基,如果連錢幣的年代都說不清楚,還怎么搞研究?

兩漢時期,五銖錢的發行量巨大,那么沒有紀年的墓葬該如何斷代呢?當然就要靠墓葬形制與隨葬品,其中五銖錢就扮演了相當重要的角色。雖然都是五銖,但“龍生九子,各有不同”,它們還是有著細微差別的。

蔣先生主編的《中國錢幣大辭典·秦漢編》,尤其是他的論文集《秦漢錢幣研究》主要探討的就是秦漢錢幣的分期斷代問題。他在書中運用考古類型學來研究漢代五銖錢的方法,如今已廣為考古學界和錢幣學界所接受。所以,我們一般很少看到蔣先生研究傳世品,也正是這個道理。我現在的研究中基本上也以考古發掘品為主,不得不說蔣先生對我的影響之深。

畢業后,我被分配到了洛陽市文物工作隊,長年奔波在田野考古發掘第一線。十多年后,我深感自己的學問不足,于是又選擇到四川大學繼續深造。在川大,受到導師霍巍先生的鞭策和鼓勵,他對我說:研究錢幣,一定要將小小的古錢放在一個大的歷史文化背景之下來考察。這使我走出了狹小的思考范圍,用一種更加開闊的視野來審視錢幣,譬如說,發掘珍稀古錢背后的歷史信息,關注錢幣所有者與使用者的身份、等級,揣測手握半文錢而彷徨無措的文人的那份窘境等等。

澎湃新聞:新中國成立以來,洛陽地區陸續出土了幾批波斯薩珊朝銀幣。其中您最熟悉的是1990年洛陽東郊馬溝村133號唐墓出土的一枚庫思老二世(Chosroes II,590—628年)銀幣,因為當時是您參與發掘清理了這座墓。

霍宏偉:這枚銀幣發現于1990年7月22日,當時我還是洛陽市文物工作隊的一名考古隊員,大半年的時間我都泡在工地上。133號唐墓讓我記憶猶新,除了這枚薩珊銀幣外,同時還出土了2枚開元通寶,20多件紅胎彩繪陶俑,三彩直口小壺和七星盤各1件,這些發現令我很激動。

這座墓的年代當屬唐高宗到玄宗時期。有一個值得注意的現象,就是這座墓的墓道朝向,與一般唐墓墓道朝南不同,它的墓道朝西。種種跡象表明,墓主人很可能是經由絲綢之路而入華定居的西域眾多少數民族中的一員。

這枚薩珊銀幣被發現時全身裹著泥土,因長時間的氧化,錢體發黑。它的特別之處就是銀幣正面外框右下方,有兩個字母組成的銘文“

”,讀作“AFID”,譯為“贊美”。這是庫思老二世在位期間發行的銀幣,其“贊美”的是拜火教的主神阿胡拉·馬茲達(Ahura Mazda),因為在庫思老二世即位后不久,就與東羅馬帝國產生矛盾,按照薩珊的習俗,與他國交戰前,一定要去火廟拜祭以祈求勝利。所以,我們在銀幣背面的中央會看到燃著熊熊圣火的拜火教祭壇,而祭壇兩側各站著一位祭司。

錢幣在絲綢之路上扮演著重要角色,我們看“絲綢之路”之名,似乎只強調了絲綢的重要性,但要知道撐起這條東西商途的原動力就是財富,貨幣的重要性自然不言而喻。

澎湃新聞:唐代的“開元通寶”廣為大眾熟知,我們通常都會讀為“開元通寶”,但有的學者指出它應讀作“開通元寶”才對,這又是為什么呢?

霍宏偉:這就是“對讀”與“旋讀”之爭,“開元通寶”這種讀法叫對讀,而“開通元寶”的讀法叫旋讀,這一直是錢幣學界爭論不休的焦點之一,各有各的道理。

例如唐石父先生就曾在他的論著中說,很多人把“開通元寶”讀為“開元通寶”,以為開元就是唐玄宗的年號,甚至有些考古工作人員根據它就將現場的古物或古跡斷代為唐玄宗在位時期的盛唐。其實,“開元通寶”鑄造于唐高祖武德四年(621年),而且唐朝三百年間,都在鑄行“開通元寶”,不能簡單地把出土古錢定為唐玄宗時的鑄幣。所以,唐先生力主錢文應讀“開通元寶”。

但是我并不十分贊同,雖然很多人舉出了文獻上的種種依據來力推“開通”的正確性,但我還是本著以正史為準的原則。因為《舊唐書·食貨志》上記載:“高祖即位,仍用隋之五銖錢。武德四年七月,廢五銖錢,行開元通寶錢,徑八分,重二銖四絫,積十文重一兩,一千文重六斤四兩。……初,開元錢之文,給事中歐陽詢制詞及書,時稱其工。其字含八分及隸體。其詞先上后下,次左后右讀之。自上及左回環讀之,其義亦通。流俗謂之開通元寶錢。”這段話清晰無誤地說明了兩種讀法的并行,并指出老百姓也將其讀為“開通元寶”的事。

此外,“開元通寶”結束了我國以計重單位為主的五銖錢時代,開辟了新的錢制——寶文錢制,例如唐代后來鑄造的“乾封泉寶”、“乾元重寶”等。“開元”已不單單是一般的吉語,更有著開辟新紀元的內涵。要知道唐高祖李淵在建國的第四年就推行了貨幣改革,可以說是有著開辟鴻蒙的意味,而且東漢班固《東都賦》中所說的“夫大漢之開元也,奮布衣以登皇位”,也是這個意思,這是“大有胡氣”的唐人在改革方面所具有跨時代的氣魄與胸襟。

澎湃新聞:在您的職業生涯里,肯定碰到過不少今人偽造的假幣,而如今的老百姓也喜歡搞收藏,覺得古錢好上手就去投資,對此您有何看法?

霍宏偉:這個說來話長,我講兩個小故事吧。曾有一位收藏家對我說,洛陽北邙山一帶住著一位鑄錢高手,每年僅仿制一兩枚珍稀古錢。剛開始,他并不急于下手,而是仔細觀察所要仿制古錢的錢文,好像學習書法時的“讀帖”;等到那枚錢文爛熟于心后,再用毛筆臨寫,好像“臨帖”;到了一定境界后才去“背帖”,就是背寫錢文;最后直到錢文的精、氣、神十足,才開始鑄錢。此外,他在鑄錢技法上也有一套秘不示人的絕招,所以鑄出的偽幣讓人真假難辨。

1998年,我去西安參加“中國古代鑄錢遺址研討會”。開會期間,陜西的同仁就對我們洛陽大加指責,說洛陽造假錢很多,使得陜西的收藏界除了空首布(注:春秋戰國時期鑄行的一種金屬貨幣)還敢入手之外,其他錢均不敢貿然涉及,甚至對假幣美其名曰“洛陽造”。10多年前尚如此,現在的3D打印更使得造假技術平步青云了,這不得不說是一種悲哀。

我想給大家的一個忠告是:作為興趣來收藏古錢是可以的,普通的銅錢也就幾塊錢,沒什么太大損失,但不要掉進錢眼兒里。如果抱著撿漏的心態輕易入手珍稀錢幣,很容易吃大虧。

澎湃新聞:您剛才提到了稀見錢幣,國博的“古代中國”基本陳列中就有一枚新莽時期的“國寶金匱直萬”(以下簡稱“國寶金匱”),可謂稀世珍品,相傳存世的僅有“兩枚半”。收藏界一般認為國博的這一枚源于陳仁濤的舊藏,且是殘品,而另一枚品相完好的則在張叔馴手中,后被張氏帶到美國,至今下落不明。果真如此么?

霍宏偉:這枚王莽時期的錢幣就像是泉界(注:“泉”泛指圓形方孔錢,有源源不絕之意,又“錢”“泉“音近,因此古人喜稱錢為“泉”。)的“大熊貓”,逸聞自然少不了,我寫過專文考證,得出了一個與常人不同的觀點。

原來在民國時期,有一位農民在西安漢未央宮遺址一帶耕田,恰巧刨出了一枚古錢,沒過多久就被識貨的商人閻甘園用低價買下,后被上海收藏家余挺生出千金買去,他的兒子余大雄在《晶報》上披露了國寶金匱重見天日的消息,一時間轟動泉界。張叔馴想得到它很久了,等到余挺生去世后,他才得以用兩千金的天價將其拿下。

張叔馴出身在赫赫有名的南潯張家,國民黨四大元老之一的張靜江是他的叔父。張叔馴從小受他父親張石銘的熏陶,愛好收藏,人稱“古錢大王”,他與天津的方若、四川的羅伯昭一起,被泉界合稱為“南張北方巴蜀羅”。他買到的這枚正是國寶金匱的完整品。

除了這枚完整品外,當時市面上又出現了一枚國寶金匱殘缺品。所謂殘缺品,就是錢幣正面下部錢文篆書“直萬”的“直”字最下一橫畫不是連著的,“萬”字上部略有殘損。

據民國時期的泉家陳仁濤說,它是英國人牛門氏(或譯作紐曼,E. A. Newman)當西安郵務局長時,從當地農民手里低價買來的。近年來有學者指出,不識貨的牛門氏上了西安造假高手的當,自以為買到寶貝的他,還將自己所藏的寶貝在1930年運到上海搞了一個個人收藏展。可笑就可笑在這兒,這枚假幣被錢幣收藏家張絅伯看上,高價買下不久后,又到了張叔馴手中。后來,張叔馴將這枚殘品轉讓給了陳仁濤,陳氏在日本《貨幣》雜志上撰文并公布了這枚殘品的照片。

可風水輪流轉,隨著國內政局的動蕩,“古錢大王”的日子也不好過。抗戰爆發后,張叔馴就想著如何移居美國,手頭緊張的他不得不出手一部分藏品用來周轉,其中就包括那枚國寶金匱的完整品。可張叔馴出售完品給陳仁濤之事一直被保密,大概是怕影響自己在泉界的聲譽。

1952年,移居香港的陳仁濤將國寶金匱完品與其他藏品一起,用80萬港幣的價格賣給了我國政府,后被北京歷史博物館(國博前身)收藏。但那枚假幣,也就是國寶金匱殘品一直下落不明。我曾和住在美國加州的張叔馴二兒子張南琛先生聯系過,他說在他保存的兩千多枚稀見錢幣的照片中,也并沒有這種上圓下方形制的錢幣。

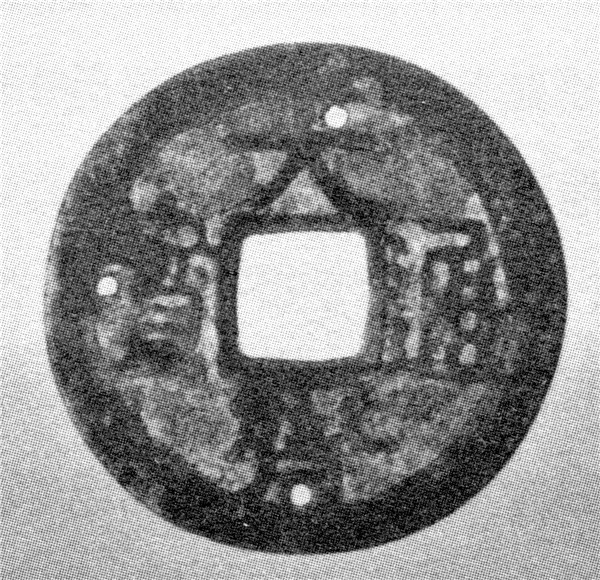

澎湃新聞:除了國博珍藏的這枚國寶金匱之外,聽說古錢中還有一種珍泉,也就是“大齊通寶”,見諸文獻的僅有兩枚,一枚是無影無蹤的“缺角大齊”,另一枚就是可能存世的“四眼大齊”,據說這枚古錢是張叔馴花了500大洋買到的,是這樣嗎?

霍宏偉:我先澄清一個事實。網上有人說這枚大齊通寶藏在國博,這壓根兒就不對。現在的大齊通寶可能僅存一枚,但卻身在美國。

第一枚“缺角大齊”,因為錢的左上角已殘,所以叫“破大齊”或“缺角大齊”, 這是清代杭州戴氏家族收藏的珍品,這個家族里最有名的就是號稱“泉癡”的戴熙。他的父親戴峻公因為藏有大齊通寶、天策符寶等珍品而知名,收藏家吳逸庵曾想用漢印去換他的大齊通寶,可沒有成功,只得到十幾個拓本,不過世人也算看到了它的樣子。

但好景不長,隨后太平軍打了過來,作為兵部侍郎的戴熙只好奮起一搏,可不幸城破,他也就投池自盡了。但一些心術不正的古董商聽信謠傳,以為戴熙將“缺角大齊”等珍品埋在了自家院內,就去戴家挖了個遍,也沒有找到,從此“缺角大齊”便隨著戴熙的離世而消失了。

65年后,另一枚大齊通寶又出現了,它就是“四眼大齊”。關于它的來歷,網上說是錢幣學家戴葆庭年輕時去鄉下收錢,有一天走到江西鄱陽的農村,碰到幾個小孩在踢毽子,突然一只毽子落在了他手里,他一看,毽子的底座上釘著的不正是“大齊通寶”嗎?然后,他花了幾個零錢就弄到手了。

但戴葆庭先生在他的一篇回憶性文章里講述過“四眼大齊”由來的真相,他說1925年4月2日下午,他在鄱陽的市場上收購古錢,有一個雜貨商人拿來300多枚銅錢,大齊通寶正在其中,可錢上有四個小眼,據那個商人說,這是他小兒子為了踢毽子釘的眼兒,后來不玩了,又將它偷偷放回錢串中。隨后,這個跟毽子有關的故事越傳越離奇。

“四眼大齊”重見天日的消息傳播很快,張叔馴托關系又添上500塊大洋才得到它。雖然有人說張叔馴買“四眼大齊”是“泉界第一大漏”,可要知道,500大洋在當時也決不是一般家庭能負擔起的,它抵得上一個中等小康之家一年的生活開銷。

得到“四眼大齊”后,張叔馴就把齋號改成“齊齋”,也不給人看這枚銅錢,甚至也不許制拓,所以很難有人看到它的真面目。等到張叔馴去世后,他的夫人徐懋倩又將他的藏品賣給了美國收藏家戴吉濤。而戴先生去世時也沒有后代,留下的三千萬美元和大量藏品也就無人繼承,于是后人就以他的名義成立了“戴吉濤基金會”,“四眼大齊”便一直靜靜地躺在這個基金會里。

我在即將出版的新書《古錢極品》中會著重講這個故事。有意思的是,新中國成立的60多年來,那么多的考古發現也再未見到大齊通寶的身影,這也正是它的魅力所在。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司