- +1

國民政府末任上海市長曾為保護“石門”國寶改道公路

【編者按】包括《石門頌》、《石門銘》的陜西漢中石門十三品被譽為“國之瑰寶”,在中國書法藝術上占有重要地位,是漢代以來書和刻兩者的最高藝術結晶。

正在上海松江博物館(1月18日~2月24日)舉辦的“石門漢韻”展,除展示拓片與圖版外,還講述了以漢中碑刻為紐帶的上海人故事,除明初遠赴漢中傳道授業的忠臣方孝孺外,尚有清初主持平息虎患的循吏清官王穆,80周年前打通蜀道抗戰公路并保護石門古跡和摩崖石刻免遭破壞的趙祖康。

趙祖康1949年5月下旬出任國民政府最后一任上海市長,上世紀30年代他在全國經濟委員會公路處長任上為保護“石門”國寶改變原公路路線而決定支持張佐周改在漢中雞頭關上游建橋過河。

漢高祖劉邦發跡時常耍流氓腔而目中無人,甚至汏腳嬉笑見酈生,頗不尊重知識分子;但關鍵時候總算蠻拎得清,能識大體從善如流,舉賢任能。被霸王項羽分封漢中任漢王時,就對謀臣張良、大將韓信言聽計從,明修暗度,終于還定三秦,成者為王稱帝建立西漢王朝,并以漢中成就其漢家基業而從參謀長蕭何議定尊稱“天漢”。

因此,后世文人墨客基本上還是認可這個由“居委主任”上位登基的泗水亭長的,像豪放派陸游詩的“豈知高帝業,煌煌漢中起。”稼軒詞的“漢中開漢業,問此地,是耶非?想劍指三秦,君王得意,一戰東歸。”皆然。至于蜚聲書法、金石學界的漢中摩崖《石門頌》、《郙閣頌》,“高祖受命,興于漢中,道由子午,出散入秦,建定帝業,以漢詆焉。”、“嘉念高帝之開石門,元功不朽”云云,更將后漢司隸校尉楊孟文開通蜀道石門隧道功績歸功于前漢“皇上英明”。甚至今春漢中學術界還預備舉辦紀念劉邦稱漢王2222年研討活動以彰顯大漢雄風呢,真是給足了劉邦這廝面子!

漢中地處秦嶺、巴山環抱而南來北往的蜀道要沖,當地著名漢魏摩崖如《大開通》、《石門頌》、《楊淮表》和《石門銘》等內容因而均與秦蜀交通整治有關。而筆者“天漢貞珉連云間”標題,望文生義恐怕容易讓人解讀為明清別稱“連云棧”的漢唐褒斜道上這些飽經滄桑的歷史豐碑,僅此而已。

其實,筆者一語雙關擬向讀者推介的,是另幾座史上漢中跟上海松江名人相關碑刻背后的故事。所以,上述命題主旨顧名思義,當在以漢中碑刻為紐帶的云間故人。他們中除明初遠赴漢中傳道授業的忠臣方孝孺外,尚有清初主持平息虎患的循吏清官王穆,80周年前打通蜀道抗戰公路并保護石門古跡和摩崖石刻免遭破壞的趙祖康先生。

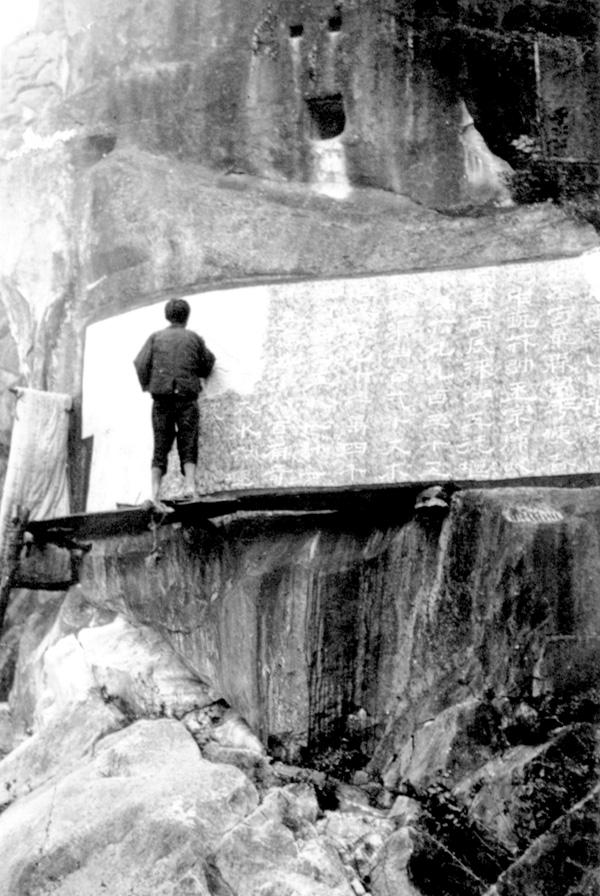

1936年,石門外山河堰石刻。匠人張老漢榻碑上有兩排上大下小的石洞,是古棧遺跡。 張佐周 圖

話說漢中古來生態保持良好,以至抵今境內有秦嶺種群大熊貓、金絲猴、朱鹮和羚牛;而母親河漢水,更是南水北調一江清水送北京的源頭活水,史上自然環境優越自不難想見。像新近熱播《羋月傳》所屬秦昭襄王時白虎為害,自黔蜀巴漢患之。秦王乃重募國中:有能煞虎者邑萬家,金帛稱之。后有夷人作白竹弩于高樓上射虎。

秦王嘉曰:虎歷四郡,害千二百人。一朝患除,功莫大焉。欲如約,嫌其夷人。乃刻石為盟,免其田租等。另據南宋洪適《隸續》著錄東漢蜀道《繁長張禪等題名》有“白虎夷王謝節”、“白虎夷王資偉”等。表明蜀道沿線漢代常有虎患為害,白虎夷王遂成受政府之命專門“以射白虎為業”,保障交通安全的射獵部屬。此外,北宋《太平廣記》援引唐、五代《述異記》、《廣異記》、《聞奇錄》、《玉堂閑話》和《北夢瑣言》,南宋洪邁《夷堅志》等均曾道及漢中虎患故事。

如果說陸游漢中射虎僅見諸其《劍南詩稿》豪言壯語,缺乏旁證記錄在案而撲朔迷離,抑或夸張虛構標榜;則稍前南宋抗金將領楊從儀漢中刺虎,既有當地傳世墓志作證,更有新近陜甘交界青泥嶺發現時人題贊摩崖為憑,由此印證陸游雪夜打虎應當確有其事。誠如“五四運動”前蘇雪林作《陸放翁評傳》反唇相譏的,陸游文武兼備,打虎壯舉根本不值得少見多怪。

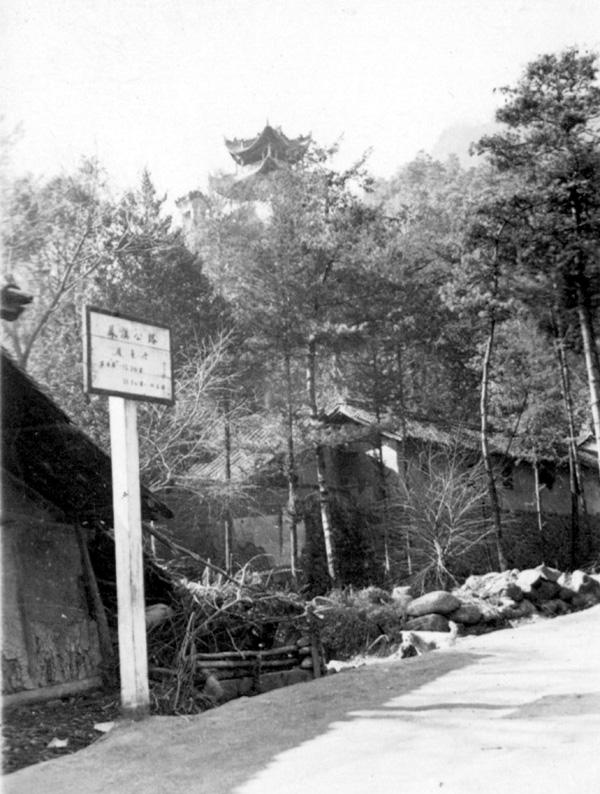

1937年,酒祭梁,西漢盤山路。 張佐周 圖

果然,之后明清張瀚《松窗夢語》、張邦伸《云棧紀程》、錢泳《履園叢話》和《點石齋畫報》等均不乏漢中猛虎肆虐描繪,萬歷間知府崔應科《捕虎文》云:惟茲漢郡,幅員多山,蕞爾西鄉,尤處山藪,虎豹成群。白沔山峽,白額恣噬。初掠牛羊于曠野;漸窺犬豕于樊落。底今益橫,屢報殘人,昏夜遇之者糜;白晝觸之者碎。

甚至上世紀卅年代書畫家林散之徒步逾秦嶺入蜀,尚有“山深有豺虎,未晚早關門”詩。直到1964年漢中佛坪縣鄉民還射殺過世間最后一只野生華南虎;此事并非前幾年同屬陜南鎮坪“周老虎事件”般空穴來風,無中生有,獵戶與虎謀皮所得至今保存于陜西動物研究所,足見距今半世紀前漢中有虎毋庸置疑。

且說康熙五十一至六十年(1712-1721),松江人王穆因功名遠赴漢中西鄉作知縣并代理城固縣令任內,捐俸修復城固文廟、縣學,編修縣志,組織商民、工匠修筑街道,捐資開鑿西大街水井,人稱“王公井”;又捐助貧苦者羅氏租房娶妻成家,對困頓無力營葬者落實葬儀。在西鄉任上則招募流民墾荒生產,捐資筑城浚壕,疏渠灌溉,集資修繕文廟學宮,創辦義學,纂修《西鄉縣志》。

由于王穆為官清廉,關心民生而受民擁戴,康熙五十八年(1719),城固闔邑士民效仿東漢穎川百姓叩攔漢光武帝圣駕而欲挽留太守清官寇恂故事,替王穆樹立“借寇坊”牌樓殷切挽留。如今牌坊蕩然,但原西鄉西門外康熙五十四年(1715)王穆主持打虎碑刻安然,記載著另一段他領銜為民除害美談。

原來,西鄉山深林密,人煙稀少,史上頗多虎患如上所述,甚至每至薄暮,虎游于市,常驚怖街衢,傷及人畜。當此必鳴金燎火,徹夜方去。王穆甫到就任,驚悉黎民憂患,旋即懸重賞招募虎匠數十人,挾弓失,入林莽,三年射虎64只,至此種群斷絕,虎患始息。事畢乃建亭冠名:射虎,并勒虎匠姓名四人于石紀事。而今亭圮碑留,正上方左行橫刻“正堂王建”四字,昭示著這位古之松江籍異地為官者替民請命,作好事不留名的復禮克己古風。

時代延至風雨如磐的上世紀卅年代,隨著“九·一八”和“一·二八”事變相繼爆發,抗戰后方戰略被當局者提上意識日程,穿越秦嶺山系西安到漢中公路建設應運而生。而在此架橋鋪路過程中,又一位敢于擔當松江人肩負起了既開山辟路、修筑蜀道應急公路,又保存民族文化和國粹文物不被破壞的雙重艱巨使命和責任,他就是中國公路界前輩先驅趙祖康。

就趙祖康先生,上海人熟悉的是他1949年5月下旬臨危受命出任國民政府最后一任上海市長,并跟陳毅市長為首共產黨領導新政權圓滿完成易手交接工作而被委以重任佳話。殊不知早年任全國經濟委員會公路處長的趙老,上世紀卅年代曾為西漢戰備公路鋪設和石門石刻保護作出卓越貢獻,立下汗馬功勞。他事后回憶這一段難忘經歷道:

這一路段古跡較多,我和孫發端、張佐周等商量,既要把工程做好,也要妥善保存石門棧道等古跡,為此,公路路線原沿褒河西岸修筑,擬在褒城過河,但河面太寬,建橋工程較大又因避免損毀“石門”古跡,因此改在雞頭關上游建橋過河,經石虎山腳處開鑿了兩個山洞,全長66米,筑成后我請交通界老前輩葉恭綽寫了“新石門”三字刻在山壁上。還有一位姓錢的工程師寫了一首詩:“絕壁森森立,寒波咽咽流。削平石虎腳,直下古梁州。”借以描繪該處工程艱險雄偉的景象。……12月26日舉行試車。當第一輛卡車駛抵漢中,漢中的行政督察專員張篤倫向蔣介石報功,得到了蔣的“傳令嘉獎”。

至今新石門隧洞舊址南口壁間趙老題刻摩崖“虎視梁州”北口,1936年交通總長、著名學者和鑒藏家葉恭綽題刻尚存:石門舊有漢鄭子貞所書“石虎”二大字,趙君祖康奉命開辟西安至漢中公路至此,特為保存并囑余別書二字勒石。余書不足道,若趙君愛護名跡之意,有不可沒者,因為紀之。而正是得力于趙老等眾多有識之士不懈努力奮斗,古蜀道人困馬乏原始交通面貌迎來天翻地覆飛躍,邁入關山度若飛的汽車時代;且以開鑿新石門保護古石門,從而使得故宮南遷文物和海量抗戰物資、人員得以源源安然南渡,“褒斜道石門及其摩崖石刻”則于1962年底被公布為國務院首批全國重點文物保護單位。不僅如此,趙老當初還在西漢公路沿線大散關、酒奠梁、柴關嶺等地刊碑立石,裝點關山,抵今猶存。

1936,老石門前。 張佐周 圖

撫碑追昔,睹物思人,不免令人感佩當年老一輩工科出身學人扎實傳統學養和國學根基,也愈加深信不愧大美云間,人文淵藪,一方土養一方人,就古近松江前賢有水平有腔調的敬仰之情更油然而生。也正因為他們身上散發出習習文化氣息,因而能夠跟“文川武鄉英雄地,廉泉讓水禮儀邦”的陜西江南漢中人文東西遙相呼應,惺惺相惜,這么有感情有緣分。這恐怕就是本次松江博物館舉辦“石門漢韻”展覽拓片、圖版背后故事所呈現出的看點與亮點吧!

(作者系上海博物館研究院,文章原題《 天漢貞珉連云間 》。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司