- +1

水泥船為何消失了?

答:對于今天年輕一些的朋友們來說,“水泥船”也許是個分外陌生的名詞,甚至很多人還會發出“水泥也能造船”的疑問。但是,在新中國的奮斗歲月里,“水泥船”卻堪稱一代人難以磨滅的記憶。

倘若真的有時光機,帶我們“穿越”回上世紀六七十年代的中國。只要是當時“有水”的地方,我們大概率會看到“水泥船”。在1965年左右的湖北,長江沿線的水域里就跑著各式“水泥船”,僅鄂城一個縣每年就要增加四千多只“水泥船”。在同時期的江蘇省,數萬噸“水泥農船”分布在各縣鄉,擔負起航運、捕撈、運輸等各種任務。各縣的干部們還駕駛著“水泥船”,到村里去展示。一股“水泥船熱”,正火速席卷全國。

再到了稍晚一些的七八十年代,從中國的內河到沿海,更是跑著大大小小多種“水泥船”。在沿海的漁村,有鋼絲網水泥漁船,15噸以下的水泥運輸船,更大量活躍在內河航道里。另外還有大型的水泥渡輪船,負責運載游客的重型水泥客輪,擔負各種作業的挖泥船和打樁船。不夸張的說,在那時的中國,“水泥船”不但隨處可見,甚至“一切船皆可水泥造”。

那么問題來了,為什么曾經相當長的一段歷史時期里,“水泥船”會成為中國造船業的“重量級角色”呢?這就要說說新中國成立早期,一樁鮮為人知的困難:缺船。

新中國成立后,國家轉入了經濟建設,可“缺船”卻成了難題:在全國大部分地區,現代化大小船只都是稀缺,從交通運輸到生產作業,都因“缺船”扯后腿。那就不能多造點船?新中國早期的造船業,就是國民黨留下的爛攤,全國只有20家船廠,年造船量不過萬噸。1956年一位老一輩無產階級革命家也憧憬說“希望將來能有一兩千萬噸船”。放在那時,從技術到生產能力,中國的造船業,若造普通鐵船,根本補不上“缺船”的缺口。

而且,就算當時中國造船業的能力夠強,可原材料又是更大的缺口。就以造船最急需的鋼材來說,新中國成立的第一年,全國鋼產量不過15.8萬噸,雖然到1957年時,已猛增到535萬噸,但放在造船產業上,依然嚴重不夠用。如此窘境下,“特殊材料”造就的“水泥船”,卻解了當時的缺船難題。

其實,放在近代“船舶家族”里,“水泥船”的資格也很老。19世紀中葉時,法國就造出了世界上第一艘水泥船。第二次世界大戰期間,由于西方列強殺紅了眼,一邊是鋼材等資源稀缺,另一邊后勤壓力又激增,于是“水泥船”就異軍突起了。當時的英國美國都造出了鋼筋混泥土材料的“水泥船”,專用于運兵運貨,美國甚至造出了載重量4500噸的巨型水泥船,在二戰戰場上起到了重要作用。

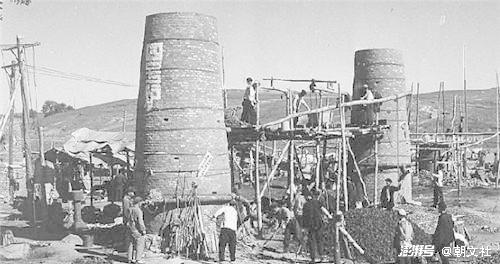

新中國建國后,中國的水泥船產業,也很快追上了世界先進水平。1958年,中國自行研制的40馬力水泥船成功下水。第二年山東、上海、江蘇、湖南、上海等16省市,一口氣造出大批水泥船,這里面既有5噸重的小水泥船,也有420噸重的大駁船。自此以后,水泥船就成了中國造船產業的“新貴”,不但產量激增,更遍布全國各地區各行業。于是,就有了不少國人印象深刻的,那“有水就有水泥船”的景象。

為什么水泥船會在中國“火得這么快”?一來是它建造周期短,當時普通的水泥船,通常造一個月就能下水,這樣一來產量極大,正好滿足用船需求。二來是它成本低廉原材料簡單,不需要大量鋼材木材,水泥砂石等原材料都可以就地取材。造一艘水泥船,比同樣體積的鐵船省百分之五十的鋼材,比同樣體積的木船省百分之八十的木材。價格當然也親民,1985年左右,一艘5噸水泥船售價五六百元,大約相當于當時廣州工人半年工資。

而且以實用性來說,水泥船也是相當好,首先是它十分耐用,由于是以水泥為材料,所以水泥船耐火耐熱,就算局部有碰撞損傷,用水泥修補后很快就能接著用。特別是在上世紀六七十年代的農村,水泥船用來運石料糧食時,載重量比傳統木船大得多,用來運糞肥時,更不用擔心像木船一樣被糞肥腐蝕,公認農村生產的重要助力。

如此好處多多,水泥船在當時的中國,簡直想不火都難。于是從1958年起,僅用了二三十年時間,中國的水泥船產業就突飛猛進。甚至還造出了“大場面”:1974年,中國自行研發的鋼絲網水泥貨輪“古田號”正式下水。這艘長105米排水量5773噸的巨型水泥船,有著3024噸的載重量和每小時13.5海里的航速,堪稱當時世界水泥船中的“巨無霸”。雖然它僅航行了一次后就被停用,卻依然堪稱中國造船史上的重要一步。

而在改革開放早期,中國的水泥船生產,也進入了黃金時期:到上世紀八十年代初,中國的水泥船生產已經系列化,能夠生產運輸船、客船、拖船、冷藏船、漁船、打樁船等多種船型。單以運輸船來說,直到21世紀初時,京杭大運河八百公里河道里,還跑著一萬多艘水泥船。

而在上世紀90年代時,中國還有一萬多艘水泥漁船從事捕撈作業。1991年,中國自行制造的遠洋水泥漁船還走出國門,從汕頭一路開到西太平洋的貝勞,在1800多海里的航程上成功完成捕撈任務,是為世界水泥船技術發展史上的又一突破。而這時期的中國,已經能夠生產100多種類型的水泥船,年產水泥船80萬噸以上,公認全球第一“水泥船生產大國”。

可以說,改革開放早期,中國經濟高速發展的景象,也是這上百種各式各樣的水泥船,默默撐起來的。

但是,就是在二十世紀九十年代,已經經歷了二十多年“黃金時代”的水泥船,卻突然間就走向了衰敗。從上世紀末起,水泥船竟以令人瞠目結舌的速度陸續消失,以至于多少“90后”“00后”對水泥船毫無記憶,這又是為什么呢?

首先一個直接原因,還是性價比問題。當年水泥船受歡迎,是因為價格優勢。但到了上世紀90年代,中國的造船業也正快速發展,鐵船的建造效率越來越高。在上世紀90年代中葉,一艘60噸的水泥船售價約4萬元,同等噸位的鋼鐵船售價不過7、8萬,“價格優勢”正越來越小。

而水泥船的缺陷,卻是越來越明顯:它耐用不假,可吃水深航速慢抗沖擊力差,也是公認弱點。尤其是“抗沖擊力差”這條,放在水運不太發達的六七十年代,還不是很嚴重。放在經濟高速發展,水運發達船舶量大的上世紀末,就成了嚴重問題。比如上世紀末京杭大運河上的安全事故,百分之七十都是水泥船造成。更嚴重的是,水泥船一旦被撞沉沒,往往打撈困難,常常沉在河里堵塞航道,甚至形成暗礁,制造新的事故。

于是,在經歷了一次次教訓后,水泥船在各省逐漸被棄用:21世紀初,江蘇、四川、重慶等省市開始全面淘汰水泥船,2005年底,山東、安徽、上海等省市淘汰所有水泥船,2013年左右,廣東等省也逐漸將水泥船淘汰出內河航運。而在2004年初,京杭大運河也徹底禁行所有水泥船。隨著這一系列嚴格措施的推行,曾經“火遍中國”的水泥船,終于基本退出了歷史舞臺。

當然,最重要的一個原因是,今日的中國,已不再是曾經那個“缺鋼材”“造不出船”的中國。中國的粗鋼產量長期“霸榜”世界第一,2020年中國的造船完工量達到3853萬載重噸,占到了全世界總量的百分之四十三。“水泥船”作為一種過渡產品,已經基本結束了使命。但是,不管生活中我們是否還能看到水泥船,它都如一塊歷史華表般,記錄了新中國艱苦創業的年代里,那一條不平凡的奮斗之路。

換句話說:水泥船我們都造過,今日中國,何懼任何挑戰?

作者:我方團隊張嵚

參考資料:《中國鋼鐵產業國際競爭力分析》《水泥質運泥船的淘汰》《別了,水泥船》《我國水泥船工業發展迅速》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司