- +1

訪談︱沈迦:溫州人為何多信基督教

2013年,沈迦積六年心力寫作出版了《尋找·蘇慧廉》,在這部書中,他講述了自己如何一路追尋英國傳教士蘇慧廉的足跡,同時也將這位事跡幾近湮沒的傳教士生平首度呈現在公眾面前。當年,這本歷史著作入圍多家媒體的年度好書榜,佳評如潮。

盡管受到公眾和學術界的雙重肯定,沈迦自己卻并非專業的歷史學者,他出身溫州的一個基督教傳統家庭,大學新聞系畢業后,進入《溫州日報》工作,隨后下海經商,然而多年的商海沉浮并沒有磨掉他內心深處對于文史事業的熱愛。

于是從2007年開始,沈迦自費尋找百年前曾到他家鄉溫州傳教的蘇慧廉的相關史跡,《尋找·蘇慧廉》一書不僅完整再現了蘇慧廉的一生,更是將傳教士這個在中國近代史上被嚴重污名化的群體重新打撈出來,并加以審視,而這種努力正像此書的英文譯名A Way of Finding What is True的意思一樣,是“尋找真相的道路”。

近日,繼《尋找·蘇慧廉》之后,新星出版社又推出了沈迦的新作《一條開往中國的船:赴華傳教士的家國回憶》,利用未用盡的一手材料,繼續敘說與蘇慧廉有關的傳教士在華的往事軼聞。

然而值得一提的是,沈迦近年除了致力研究蘇慧廉及相關傳教士群體之外,還在書畫收藏、溫州地方文史等領域頗多造詣,先后出版了《普通人:甲乙堂收藏札記》《伍叔儻集》《夏承燾致謝玉岑手札箋釋》等著作。借新書出版之際,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)對沈迦先生進行專訪,請他講述“尋找蘇慧廉”之外的個人經歷與文史研究。

家族六代都有基督教信仰

澎湃新聞:記得您在書中說很小的時候,祖母就帶您去教堂,您的家族是否都有基督教信仰?這對您寫《尋找·蘇慧廉》有著怎樣的影響?

沈迦:沒寫《尋找·蘇慧廉》之前,我以為我們家的基督教信仰是從我祖母開始的,通過寫書以及這幾年對溫州基督教史的研究,我才知道,在我們家族到我祖母已經是第三代信仰了,我父母也都是基督徒,所以到我已經是第五代的信仰了,我兒子是第六代。基督教信仰在我們家沒有斷過,在某一代有某些人不信,但是沒有某一代人全都不信這種情況。

我小時候是跟著祖母長大的,我對她有很深厚的感情,至今都很懷念她。我覺得她在我懵懵懂懂的時候給了我信仰這個東西,是給我人生最好的一份禮物,隨著人到中年,我越來越感受到它的重要。

寫第一本書《尋找·蘇慧廉》完全是因為家庭信仰,因為有這樣一個背景,才會對這段歷史感興趣,讓小時候耳濡目染的一些東西積淀下來,慢慢發芽,要不然不可能找到這樣的角度。2012年是我祖母的百歲冥誕,我從2007年開始做這個工作,到2010年相對成熟的時候就有一個強烈的愿望,希望把它寫出來獻給我祖母一百歲的冥誕。所以這本書跟基督教信仰的背景是有很大關聯的。

澎湃新聞:據說溫州的教堂和基督徒特別多,您認為這是什么原因造成的?

沈迦:溫州有一個稱號叫“中國的耶路撒冷”,這個稱號當然有自己標榜的嫌疑,但客觀上從信仰基督教(包括新教與天主教)人數的百分比來看,我認為溫州應該是全國比例最高的。這個數字其實是沒法準確統計的,只能做抽樣調查,目前教內和學界都比較認可的說法來自于北京大學社會學系的一項社會調查,它認為溫州基督教徒的人數占到總人口的七分之一,約14%。

再加上過去二三十年溫州的民營經濟比較發達,人們把溫州人叫做“中國的猶太人”,這更促進了溫州被稱為“中國的耶路撒冷”。今天國際基督教學界也把溫州作為一個標本城市,有很多神學或人類學的學者到溫州做田野調查,探尋為什么這個城市的基督教徒比例如此之高。

很多人知道我是溫州人,也常問我這個問題。我是基督徒,當然認可其中有神的啟示和美意所在,但是天上的事還看不見,今天我們只能在人間理性的范疇里談,我認為可能有如下幾個原因:

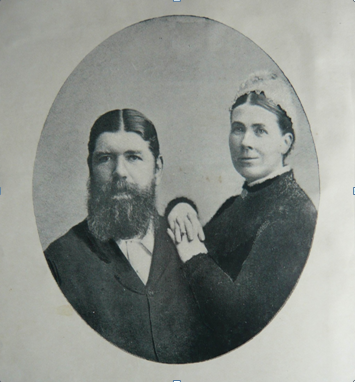

第一,溫州是一個比較早開埠的沿海城市,它1876年《煙臺條約》后就開埠了,并且此前就有英國傳教士曹雅直來到溫州,較早地帶來了福音的種子。曹雅直是第一個來到溫州的傳教士,比蘇慧廉還早了十來年。第二,是溫州這個城市的地理特征,它一面靠海,一面靠山,海代表它的開放,山代表它的封閉,它能接納外來文化,接納了以后又囤積在這個地方,所以溫州人的性格里有雙重性,有能接納的一面,也有固執的一面。

溫州一面背山,它的地理位置決定其交通不便,從別的城市到這里來很難。溫州是1998年才有鐵路的,之前從省會杭州到溫州坐汽車最少要12個小時,從上海到溫州,則要坐船,一天一夜。因此很多人不愿意來,包括領導,所以形成了一個山高皇帝遠的局面。開埠早,山高皇帝遠,再加上既開放又封閉的人文精神,讓這個地方變得特別適合基督教的傳播。

父親想讓兒子繼承溫州方言學衣缽

澎湃新聞:我們知道您的父親沈克成先生在文字學、溫州方言學乃至漢字編碼方面都有相當造詣,至今已出版過十幾本專著,您現在從事文史工作有沒有受到家學的影響?

沈迦:民國時期,即我祖父祖母的年代,我們家在溫州這座小城里還算一個有點影響的家族。祖父是國民黨少壯派,也從事金融業,祖母一族做著不小的生意。我父親是1942年出生的,在他七八歲時,在那一輪的革命中我們家自然是被打壓的。等到我1969年出生的時候,家族早已沒落,無權無勢無錢。

我沒有像父親那樣吃過很多苦頭,他那個年代講出身,走過了很多坎坷。我父親是一個很有天賦的人,他高考了三次,每次都考得很好,就是因為出身不好,內定不予錄取。他拉過板車,做過工人,也做過代課老師,改革開放后也下過海。即便從事體力活,但他還是不忘讀書,堅持自學,依舊認為“萬般皆下品,唯有讀書高”。我小時,家里經濟條件很差,但父母還是努力培養我們三個兄弟姐妹讀書,最后我們三人都考上了大學。我父親到現在都還是很勤奮地做學問,我們家讀書的傳統讓我很受益,我很榮幸出生在一個讀書人的家庭。

我父親其實并沒有著力培養我任何一方面的興趣,他是很開明的,不會把自己的想法強加于我,我想干嘛就干嘛。大學畢業工作一段時間后,我曾經下海去做生意,這段時間父親也沒有說讓我回來接著做學問。但他還是能看出來我偏好讀書寫作,他也曾經琢磨過讓我把方言學的衣缽接下來,因為現在溫州做方言學的,其實是后繼乏人的。他十幾年前寫的書,都是拉我幫他做校對,其實是有意讓我多讀一讀、學一學,并且一定要把我的名字也署上。可惜我自己的興趣不在這點上。

澎湃新聞:您當時讀新聞系是出于怎樣的考慮?

沈迦:我們那時候的大學生不像現在的年輕人這么早熟,知識這么豐富,眼界這么開闊,我們那時真是什么都不知道。我是1987年讀的大學,那時是先高考,再拿一個標準答案估分,后填志愿。填志愿的時候,我其實根本不知道填什么,甚至都不知道有個專業叫新聞系。

我有一個很好的語文老師,他可能覺得我在寫作方面有一些愛好,所以一直提攜著我,他自己是杭大中文系畢業的,文學功底很好。他說我覺得你知識面比較廣,又比較靈活,你不要去讀中文系,新聞系比較適合,是他指定我讀新聞系的。他還告訴我最好的新聞系在復旦,我那時候就有一個朦朧的想法,我得去讀復旦新聞系,結果沒考上,考上了杭大新聞系,就是這么偶然地讀上了新聞系,現在反過來想想,他給我指的這條光明道路真挺適合我的。

我1991年大學畢業,分配到《溫州日報》工作,其實1993年就“下海”了,但在那個時候沒有辭掉工作。溫州是一個觀念相對開放的城市,好像沒有覺得干私活屬于大逆不道。另外我在報社有一群很好的同事,他們對我都很包容,有時候我沒去,他們都幫我把活干好了。我就這樣 “腳踩兩條船”,一直滑到2000年,覺得實在不能再這么干了,就遞交辭呈,專門去做生意了。

正式開始尋找蘇慧廉是2007年,我前幾年其實已經辦好了移民手續,家里人都去了溫哥華,我一半時間在中國做生意,一半時間到那邊陪家人。我內心還是蠻喜歡回到書齋的生活,生意太不好做了,每天要看別人臉色,這個活不好干,個人內心是不喜歡的,特別是求人很不愿意。后來我就慢慢從做生意過渡到書齋生活,看看書,寫寫小文章,然后在這個過程中覺得應該去做蘇慧廉這個事,于是在2007年就決定全身心投入進來。

“尋找蘇慧廉”之外的文史研究

澎湃新聞:2011年您和方韶毅合編的《伍叔儻集》出版,為什么要編這個集子?伍叔儻似乎和蘇慧廉一樣,也是被大眾遺忘的人物。

沈迦:伍叔儻是胡適那一輩的學人,當然沒有像胡適那樣有名,他在圣約翰大學當國文教授,跟錢鐘書的父親錢基博是同事。他自己有很好的古文底子,并且像胡蘭成等人一樣,受很多日本的影響。

圣約翰大學分裂以后,伍叔儻是到光華大學的。后來又受羅家倫之聘,任中央大學國文系主任,羅與伍是北大的同班同學。他內心可能有一種桀驁不馴的自由主義知識分子色彩,臨近解放的時候,他選擇了離開,先到臺灣一段時間,后來又到香港,中間也去過日本講學。今天香港學界有很多人都是他的學生,比如曾任香港中文大學中文系系主任的鄧仕梁先生,某個程度上講,饒宗頤先生都認為伍叔儻是他的老師。香港從事書畫鑒定的黃君實先生也是他的嫡傳弟子。

伍叔儻身上有很多名士風采,他生前都沒有出過集子,他自己認為不需要出集子,只有他的幾個學生在他死后幫他出了一本詩集。伍叔儻留下的詩文不多,但是學界包括連胡適都認為,他的五言古詩在當時是排前幾名的。

之所以會編《伍叔儻集》其實挺偶然的。我是到了溫哥華以后,家離UBC大學(英屬哥倫比亞大學)比較近,UBC的亞洲學系在北美是很強的,它有一個很好的圖書館叫亞洲圖書館,我常到那里去,那里只要是屬于亞洲學術類的書籍資料基本上都有,讓我大開眼界。那時候我還沒開始寫蘇慧廉,我就在那里像蜜蜂采蜜一樣亂翻,這個過程中突然看到了伍叔儻,說他是溫州瑞安人。

我以前在《溫州日報》做副刊,對地方史是有點了解的,但這個人沒有聽說過,然后我就有意識地找了找關于伍叔儻的資料,還挺豐富的。后來我又看到了一篇文章,是華東師范大學的錢谷融老師寫的,說伍叔儻是他的老師。

因為錢谷融老師的學生陳子善老師與我挺熟,我就問他這個事情,他說你下次回國時我們一起去看看錢老師。我有一次回國就去找錢老師,他講起來非常感慨,說伍叔儻在大陸已經被遺忘掉了,竟然還有后輩問起他來。他說伍叔儻對他的教育,影響了他一生的價值觀,他給我講了很多伍叔儻的事情,我覺得很有意思,就想我可以利用在海外的優勢,把伍叔儻的資料整理起來,寫一篇長一點的文章。

方韶毅當時是《溫州人》雜志的副主編,也是溫州報業集團的同事,年紀跟我差不多,興趣愛好也比較接近,他做地方史很有一手,平常我們私人關系也較好。有一天,我在他家發現他舊藏的一張書法手卷竟然是伍叔儻的手筆。這是他結婚時一好友所送,一直只知為鄉賢翰墨,并沒有在意書者的底細。我這一發現讓他對伍叔儻陡增興趣,于是我們就商議應把伍的資料找齊,編個集子。溫州當時正好在出地方文獻叢書,主持的人我們都熟識,就跟他們說我們承接一卷,編《伍叔儻集》,他們也挺支持。

所以這本書起頭是我的,到后來我已經開始寫蘇慧廉了,沒有那么多的精力把所有材料都一一編輯整理,最后只能我負責搜集海外的部分,方韶毅負責找國內的資料,最后的大部分工作是方韶毅干的,最后在他的手上把這個事情完成的。

澎湃新聞:您同年還編撰了《夏承燾致謝玉岑手札箋釋》,這又是怎樣一種機緣?

沈迦:這也是在寫蘇慧廉期間做的。我個人有個小愛好,從小就喜歡書法,長大以后這個愛好一直還在,也順帶收藏一些書畫小品。2007年左右我在上海收藏到一張謝玉岑的手札,謝玉岑是謝稚柳的哥哥,他在民國也是很有名士風采的人。

收藏以后我就把這張手札內容考釋出來,然后找了一些關于他的材料,我突然發現謝玉岑竟然在我母校溫州中學教過書,但我在校史中沒有讀到過,地方史里也沒有講過這個事情。于是我就把這段歷史考證出來,比如他哪年來的溫州,在溫州干了什么,在溫州寫了哪幾首詩,最后寫成一篇文章《永嘉佳日——謝玉岑在溫州的時光》,發在博客上面。在常州的謝玉岑的孫子謝建新先生看到后就來找我,我們就這樣認識了。

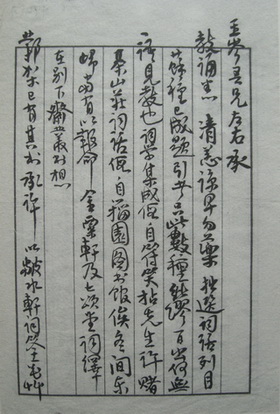

常州謝家書畫傳家幾百年,謝玉岑的兒子謝伯子先生也是畫畫的。因為相近的愛好,后來就跟謝玉岑的兒子、孫子、外甥還有謝稚柳的孩子都有些往來。我有一天在一本書里看見一篇文章,是謝玉岑的外甥錢璱之先生在1986年寫的,他是常州的老輩文人(錢名山長孫、錢小山長子、胡小石弟子),其中說他“文革”后理家中舊物,發現了一堆夏承燾寫給謝玉岑的信。

夏承燾是我老鄉,我看到這個線索,就跟謝玉岑的孫子講,我說你的叔叔有這個東西,它們現在在哪里?能給我看看嗎? 他也不知道有這個東西,就去問他叔叔,他叔叔當時都八十歲了,從床底下把這一堆信札找出來給他,他馬上拍照發給我,有七十多封信,大部分是上世紀二、三十年代兩個人在溫州認識以后,謝玉岑回上海,夏承燾還在溫州(后來去建德),他們那段時間的通信。

我就對他說這個很有意思啊,你把所有的圖片給我,閑著沒事的時候我要把全部釋文做出來,因為我對那段歷史的時間地理背景比較了解,他們寫的草書我還多少能認得。后來我就開始寫蘇慧廉了,蘇慧廉的文獻大部分是英文的,但我看英文是很頭痛的,硬逼著自己干這個事。我那時候給自己的調劑就是一個禮拜考釋一封夏承燾的信,我覺得毛筆寫的信札讀著賞心悅目,一共有七十多封,用了兩年多的時間,結果這本書比蘇慧廉還先出版了。

“業余”的利與弊

澎湃新聞:您如何看待民間、業余歷史學家這樣一種身份或標簽?

沈迦:這個問題讓我們這種業余的人談好像不是太適合,專業的人說業余有發言權,我們業余的不太好談專業。

首先我認可專業的一套方法,學術界有學術的套路,受過嚴格的訓練和沒受過訓練是不一樣的。我現在生活在國外,跟在海外的華裔學人交往多一些,我很認可他們在西方受過嚴格學術訓練的那套模式,他們的知識結構、知識背景,包括寫作方法,確實是有一套的。學術界還有一個圈子,師承、同學、校友都很重要,有這樣一個圈子,想找到材料和指點都比較容易,并且容易得到認可,像我們這樣在外面的“野狐禪”,這方面是欠缺的,甚至有時候都不知道該看哪本書。

但是也不見得所有的活兒都得專業的人去干,有些邊邊角角的料,他們可能不屑于干,或者有時候他們只堅持自己這個方向,就忘記了還有其他的方向,那么就把這些領域留給了業余的人。

我覺得我有一個優勢,既不用考慮評職稱,也不用考慮討導師的歡心,我想咋干就咋干,想啥時候干就啥時候干,我也不知道我這種寫法好不好,也不知道標準的寫法是怎樣的。某個程度上講,一套固定的程序是有快捷的一面,但也是有束縛的。

剛才講到書畫藝術,比如藝術家,真正的藝術家好像都不是美院畢業的。我以前在企業界,企業家(區別于職業經理人)也是不問從哪個商學院畢業的,只以成敗論英雄。溫州有一個老作家叫林斤瀾,他說,當年在文聯的時候去采風,如果采來的素材好,還得先供應給某幾個大牌作家用,因為大牌作家是專業作家,采風都是替人打工,那是多荒唐的時代! 好像就中國等少數幾個國家有作協,并有專職作家。如果專業走到這個地步,那有點荒唐,當然,這也是我“業余”的想法。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司