- +1

我們錯過文化作品的黃金時代嗎?

原創 越霆 X博士

策劃:雞神

你最近有沒有注意到這樣一個現象:

在各大網站和App上,網友們對多年前老作品的熱情,正在變得愈發高漲。

像是2010年的電影《讓子彈飛》,現在每天都被人拿出來進行高強度解讀,仿佛這影片就是當代賽博世界的“死海文書”。

而2003年的電視劇《征服》,則血洗了B站的鬼畜區,開啟了以“劉華強買瓜”為起點的大型魔幻多元宇宙。

與此同時,在抖音上,1993年的港片《縱橫四海》正在大火。

在上映28年后,配合周杰倫《花海》的伴奏,該片用其經典的臺詞,又一次征服了今天的年輕觀眾。

·視頻來源:@山海影視剪輯

為什么這些老電影、老電視劇會在2021年的今天,經歷一場全平臺的文藝復興呢?

不可否認,從數量角度來看,今天的我們正經歷一場文化產業的空前繁榮。

僅2019年,全網就上線了670萬首原創歌曲,2020年,268部網劇登陸各大視頻平臺。

每天打開手機和電腦,只要你想,你的生活,就可以被無窮的音樂和劇集塞滿,帶給你持續不斷的娛樂。

然而,這繁榮就像一層金色的薄錫紙,你用手一戳,就能發覺它所包裹著的巨大空洞。

在文化作品數量激增的反面,是其質量的全面下降。

拿電視劇領域來說,讓我們來回顧一下,2010年前的我們都在看什么:

我們曾震驚于《黑洞》所反映的人性之惡,思考《天道》所提出的文化與哲學命題,與《蝸居》所展現的房奴產生共情,在《征服》里理解犯罪分子的原罪。

我們驚嘆于《潛伏》對于諜戰的刻畫,嗟嘆于《闖關東》對于大時代的描寫,敬佩于《大宋提刑官》的針砭時弊,感激于《武林外傳》所帶來的人生悲喜。

那時的國產電視劇,經典頻出,百花齊放,有幾部的影響力,甚至綿延至今。

就像趙本山老師的《馬大帥》三部曲,真正做到了常看常新。

論深度,它們折射出了后東北工業時代的個體困境。

論整活兒,它們能與各種經典電影的臺詞,產生奇妙的化學反應。

·馬大帥X英雄本色,片段來自B站UP主德彪的奇妙冒險

以至于有網友戲稱:“半部馬大帥,世界電影史。”

而與之對應,今天我們在看的國產劇集又都是些什么呢?

誠然,這兩年,我們也迎來了像《隱秘的角落》《人民的名義》和《覺醒年代》這樣的佳作。

但我們看到更多的,基本都是大嘴巴編劇汪海林,在采訪中所說的那種“腦殘一點”的流量劇集。

·“拍得腦殘一點。”

“可是拍得腦殘我不會。”

“那就盡量腦殘一點。”——選自汪海林接受《南方周末》采訪時,提到有關拍電視劇的內容

一言以蔽之,這些捆綁大IP和大明星的電視劇,普遍粗制濫造。

他們有著比過去電視劇高數倍的投資,但最終呈現出來的特效,卻爛得讓人夢回90年代。

他們用過去成功的電視劇劇本進行改編,卻非要加上一些自認為有趣的橋段,最終被觀眾所痛斥。

·最近新版的《天龍八部》里,段譽看到王語嫣,竟然興奮到失禁了

就算是拍現實題材,現在的都市劇,在講故事的時候也總帶著一種俯瞰的姿態,相當不接地氣。

·馮小剛最近拍了《北轍南轅》,想要拍都市生活,卻被許多人吐槽“懸浮感”太重

有人將這種質量的退步,歸咎于這些年越發收緊的拍攝審核。

但戴著鐐銬,就無法跳舞了嗎?

讓我們把關注點轉到另一個相對寬松的領域——音樂上。

同樣,你可以回憶一下10多年前,華語主流音樂的形態是什么。

那是一個周杰倫靠著神專《七里香》都無法拿到金曲獎的時代,那是一個飛兒樂團都只被當成“新人黑馬”來看待的時代,那是一個刀郎就算找李宗盛做專輯還會被罵俗氣的時代。

·那時的金曲獎還有點兒華語格萊美的感覺

那時的華語樂壇,就是一場慘烈的大逃殺,而任意一位參與其中的音樂玩家,放到今天的版本里,都是神仙一樣的存在。

與之對應的,在這兩年的華語樂壇,則仿佛諸神黃昏之后的無生之海。占據大眾耳朵的,變成了“我們一起學貓叫”,變成了“驚雷,這通天修為”,變成了編曲簡單到令人發指的《105℃的你》。

上一代能打的歌手,大多已經離開了主流音樂戰場,只剩下42歲的周杰倫,還在時不時地“指揮一下樂壇的交通”。

而頗為諷刺的是,周天王的歌最近一次出圈,是因為一名高質量人類男性,用他的《給我一首歌的時間》,來陪襯自己的油膩之舞。

把視野再放寬,看看其他的文化領域,情況也都出奇地相似。

香港電影的好時代過去了,現在只剩下了一成不變的警匪片,就連港片大佬田啟文都感嘆“內容一個樣,觀眾不喜歡”。

國產單機的好時代過去了,像《趙云傳》《傲世三國》《大秦悍將》這樣有玩法、有民族性的游戲早已埋進數字的廢墟,取而代之的,則是提瓦特大陸上無數的游歷者。

難怪有人會說,今天的年輕的一代,是錯過了所有文化作品黃金時代的一代。

他們沒經歷過港片的繁榮,國產單機的輝煌,華語樂壇的神仙打架,國產電視劇的佳作頻出。

然而,這種厚古薄今的說法,就真的站得住腳嗎?

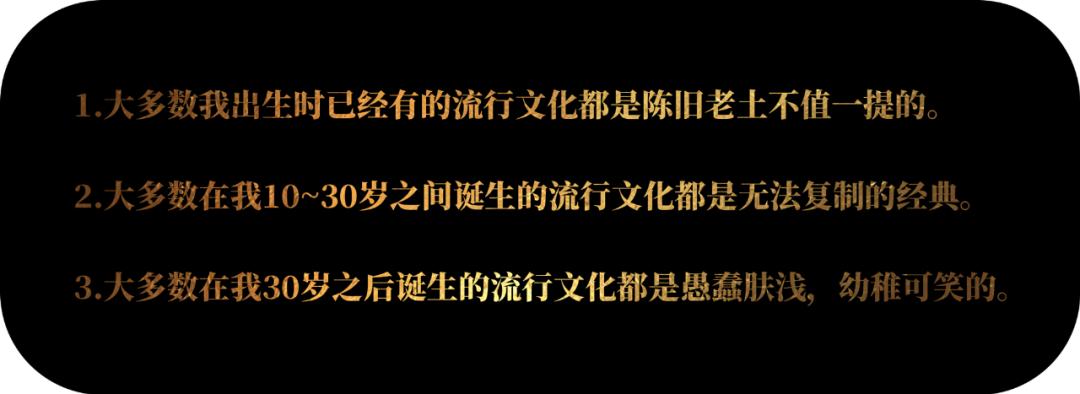

幾年前,科幻作家寶樹曾借用《銀河系搭車指南》的設定,提出了知名的“文化三定律”:

這定律雖然戲謔,但也道出了文化流轉的本質。

誠然,華語音樂、國產電視劇和香港電影的黃金時代,似乎確實已經消逝。

但20年后,誰又能保證,已經步入中年的年輕一代,不會將我們所處的當下,判定為手游和電競的黃金時代呢?

畢竟,只有當時代成為過去,經歷者才會用回憶為其鍍上歲月的鎏金。

一代人有一代人的文化消費,一代人也有一代人的群體品味。

一味地抬高過去,貶低當下,難免就會帶上一層作為年長者的優越和無知。

而且,過去作品的經典,其實建立于時光的淘洗和篩檢上。

以前的電視劇是優秀的,但它們其中,也夾帶著大量像是《抗日奇俠》這樣,制作粗糙的“雷劇”;以前的華語樂壇確實強大,但后來網絡歌曲時代的泥沙俱下,庸作頻出,也是無法忽視的事實。

·十年前的網絡歌曲,今天又剩下了多少呢

更何況,就如同博伊姆在《懷舊的未來》一書中所表達的那樣,懷舊的記憶總會是被套上一層暖色的主觀濾鏡,它會過濾掉曾經的古舊與粗糙,只留下被放大的美好。

所以,今天的年輕一代的文化消費,遠沒有看上去那么不堪,而所謂的“文化黃金時代”的全面荒蕪,其本質也只是一種對于“Good Old Days”的念舊罷了。

再往深里說,與其說是今天各種文化消費品的質量下降了,不如說是文化消費品本身的生產方式改變了。

在過去,大眾消費的是作品本身,對于資本而言,好的作品就是賣錢的保證。

所以那時候為了拍《大宅門》,劇組會專門在無錫水滸城搭出所有新老、宅院的建筑群布景。所以那時候制作人小蟲寫《心太軟》,一小段的吉他SOLO,都要專程請美國的指彈大師來完成。

·Michael Thompson,《心太軟》吉他SOLO的演奏者,曾經邁克爾·杰克遜的御用吉他手

因為在那時,這么做是值得的。

但后來,互聯網的繁榮和盜版的猖獗,讓每個網民都有了獲取大量免費文化產品的機會。而當曾經稀薄的信息之海,被無窮的音頻與視頻所充斥,當人們將所有作品都囫圇吞下,不在有時間對某部作品細細咀嚼之時,善變的資本便將重心,由創造作品轉向了創造偶像。

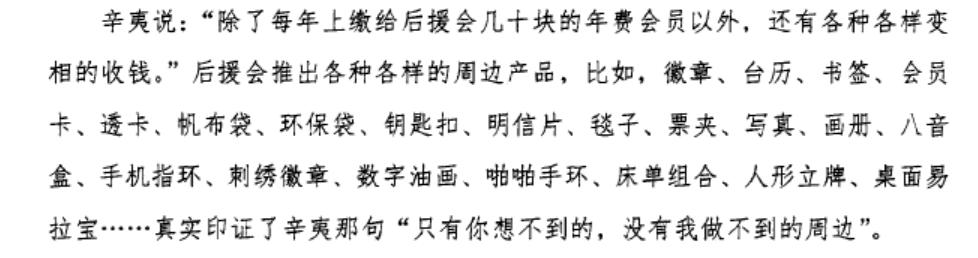

于是,粉絲與應援經濟,便成了當下這個時代娛樂資本的新寵兒。

在這種商業模式下,一首單曲和一部劇集的地位,就和臺歷、徽章、畫冊一樣,只不過是圍繞著偶像的周邊產品,而觀眾所消費的目的,也不再是對一件文化產品的認可,而僅僅只是參與一場群體性的花錢狂歡而已。

·選自論文《偶像工業時代飯圈應援現象觀察》,作者謝冰玉

就這樣,拍一部投了好幾個億的流量電影,大部分的資金,都被拿來請了頂流,而至于服化道,自然是能省則省。

做一首偶像的打榜歌,只要用當今最流行、最爽的音樂元素,配上愛豆用auto-tune修過的聲音,便能將其扔到流媒體上發布。

去年,偶像工業的總營收,已經超過了1300億人民幣,而根據數據服務機構藝恩的分析,這個領域現在竟還處在藍海階段。

但與之對應的,則是音樂熱榜第一的歌曲,你身邊幾乎沒人聽過,時下最火的電視劇,你點開20分鐘,除了一堆小鮮肉人臉的多角度特寫,別的什么也沒看見。

前些日子,新晉流量張哲瀚,因不當言論被網絡封殺,而許多網民的第一反應,居然是“這人誰啊”?

因為這些現在那些最火的東西,既不是質量最好的,也不是老百姓最喜歡的,而是最賺錢的。

而有趣的是,在飯圈文化里,粉絲們的一種常見話術就是“少關注他的私生活,多關注他的作品”,然而,可能他們自己心里也清楚,自己愛豆最不需要關注的,反而是他的作品……

所以,這并不是一個沒有好作品的時代,這只是一個好作品被無限稀釋的時代。

資本借著流量,掀起的一波波大浪,淹沒了網絡之海上翻覆的我們,將名為偶像文化的糖漿,灌進我們的鼻子和口腔,沖昏我們的頭腦,讓我們在高密度視聽狂歡中,迷失自己的方向。

而那些金子般的佳作,則被浪潮推開、淹沒、沉底,淤積在那些無人問津的地方。

雖然如此,但在未來的某一天,隨著時光流轉,流量退潮,這些佳作定將再度被后來者發現,再度閃爍出名為“創作力”的耀眼光芒。

而那時新的年輕一代,則會將它們再次收集、整理,鍍上歲月的金,并再次以“黃金時代”的名號,將它們鐫刻在名為“文化”的年表之上。

完成輪回,一如既往。

設計/視覺 Elaine

原標題:《我們錯過文化作品的黃金時代嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司