- +1

在中國流浪了3年的阿富汗國寶,再次陷入危機

原創 外灘君 外灘TheBund

命運多舛的阿富汗文物

為了躲避戰亂

流浪地球14年

很難說清,文物生于阿富汗,究竟是幸運還是不幸。

阿富汗位于世界的“十字路口”。數千年來,希臘、印度、波斯等多種文明在此交匯,佛教、基督教和伊斯蘭教在此碰撞。

這里出土的文物,每一件都糅合了極多元和璀璨的文化。

然而,得天獨厚的地理位置,也讓阿富汗成為了兵家必爭之地。

大國入侵和內部權力斗爭帶來的戰亂不斷,導致博物館一再受到掠奪,大量藏品被損毀。

阿富汗國家博物館被毀壞的佛像

過去的十幾年間,為了保護阿富汗所剩不多的珍寶,它們被送往海外,在各國博物館輾轉避難,更是被中國多家博物館接力守護了3年,去年才回到家鄉。

而最近,塔利班的卷土重來,讓這些剛結束漂泊的國寶,再次陷入險境。

01

國寶的危機

8月16日,阿富汗國家博物館在Facebook上發布了一則公告,對館內文物的安全表達了擔憂,并懇請包括塔利班、安保機構、走私者等相關人員,不要破壞或盜賣文物。

阿富汗國家博物館

消息一出,全世界都為阿富汗的國寶憂心不已,尤其是曾在全球巡展的“巴克特里亞寶藏”。

這批珍寶出土于阿富汗北部的大夏國(西方學術界稱“巴克特里亞”)舊址,包含兩萬余件黃金制品,涵蓋大量古代金幣、精美的純金王冠和飾物,被認為是僅次于古埃及圖坦卡蒙法老墓的考古發現。

作為絲綢之路上東西文明碰撞的產物,它們再現了阿富汗文化多元而獨特的魅力。

可以說,亞歐大陸上所有輝煌一時的古老文明,都在這些文物身上有跡可循。

比如阿佛洛狄忒(古希臘神話中愛與美的女神)的雕像,整體造型呈現出明顯的希臘風格,但仔細觀察其眉心白毫和眼部特征,以及圓潤的面容和豐滿的體態,又能看出印度文明的特色。

再比如這個黃金頭飾,中間有一位“馴獸大師”,兩側各有一只龍形神獸。

這種中心人物搭配兩側動物的組合,屬于典型的古地中海風格,但龍形體現了中國元素,神獸的頭和角又有草原文明的特征。

不僅如此,這批寶藏的精美程度同樣令人驚艷。

飾品的造型大多奢侈繁復,每一處細節都經過精心設計。

例如這串項鏈,黃金之中鑲嵌著綠松石和紅寶石,耀眼奪目。

最引人注目的是這頂金冠,由上百枚金片組成。

每一個小金片都被打造得像紙一樣輕薄,形狀不一,如花朵、如樹葉。

輕微的震動,就能讓金片不停顫動,被中國觀眾親切地稱為“金步搖”。

這些記錄了阿富汗過去輝煌文明的稀世珍寶,在塔利班掌權后,無疑面臨著巨大的威脅。

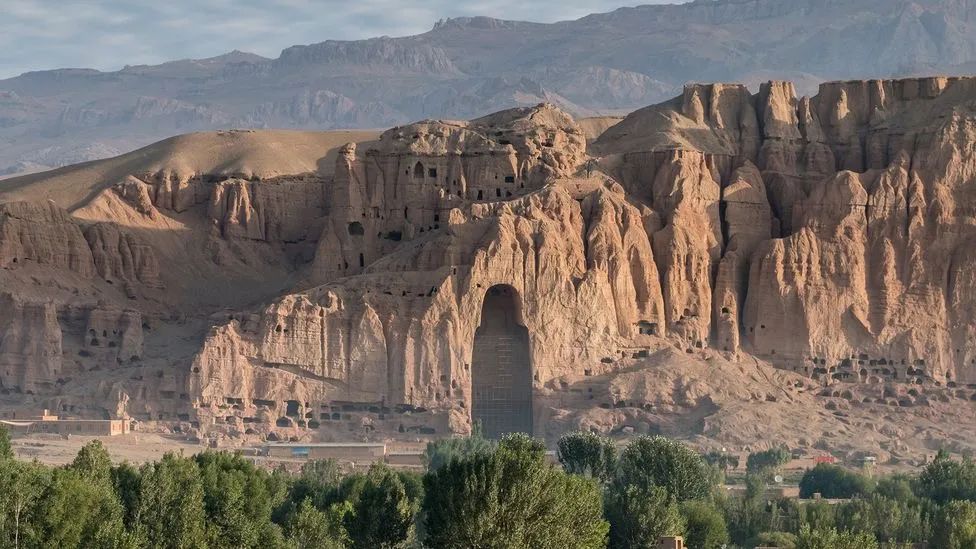

2001年,塔利班炸毀了世界文化遺產巴米揚大佛,舉世震驚。聯合國連發36封信,也沒能阻止這場浩劫。

巴米揚大佛被炸毀后,空空的石窟

也是這一年,塔利班闖入阿富汗國家博物館,帶著錘子和斧頭,砸碎了展廳和庫房中幾千件文物,其中包括許多他們認為不符合伊斯蘭教義的佛像。

因此,當今局勢下,博物館的工作人員都很恐慌。

“每個人的心頭都像是壓了一塊大石頭,大家都對目前喀布爾的情況感到很無力。”

17日,館長拉西米確認了文物暫時處于安全狀態,“但未來情況如何,現在還不好說。”

此后,他沒有再接受采訪,只是在社交媒體上,意味深長地將自己的頭像由彩色換成了黑白。

02

流浪地球

一直以來,阿富汗文物的命運都很坎坷。巴克特里亞寶藏能夠完好保存至今,是一個全世界合力打造的奇跡。

2006年,為了躲避戰火,這些國寶不得不離開家鄉,以“巡展”的名義流浪各國。

專家們挑選出231件藏品,將它們送往世界各地展覽,足跡走過法國、意大利、荷蘭、德國、美國、澳大利亞、日本、中國……

通過這樣的方式,阿富汗最珍貴的文化遺產,不僅可以避免在戰亂中遺失和受損,也為阿富汗國家博物館帶來了展出收入,減輕其經濟壓力。

更重要的是,這些寶藏向世界展示了一個不一樣的阿富汗。

阿富汗文物在悉尼展覽的海報

2017年3月,這批珍寶來到中國。故宮博物院舉辦了為期3個月的《浴火重光:來自阿富汗國家博物館的寶藏》特展。

原計劃,展覽結束后,它們應被送往美國芝加哥繼續展出,卻意外傳來了美方取消展覽的消息。

而阿富汗當時的局勢仍不明朗,文物如果在此時回國,很難受到保護。

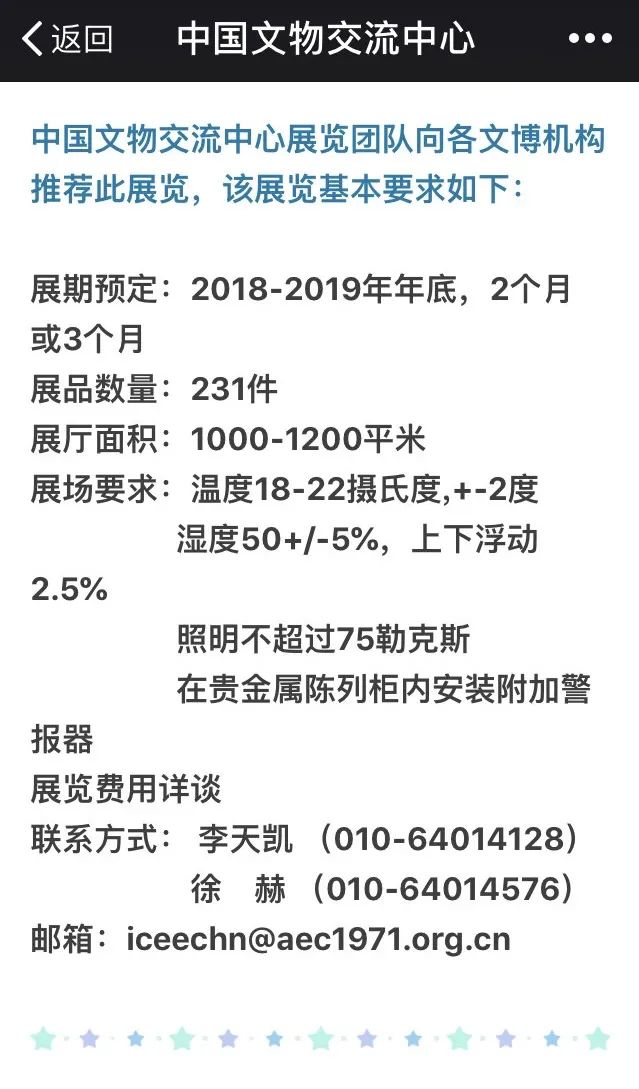

得知情況后,中國文物交流中心發布了一則“推薦展覽”的信息,面向全國各文博機構,為阿富汗國寶尋找下一處展出場地,盡可能地讓它們在中國待到阿富汗穩定之日。

身處絲綢之路的敦煌,被稱為“中西文化交流的十字路口”,與同為“十字路口”的阿富汗在文化上最容易產生共鳴,率先接下了第一棒。

隨后,這批文物又輾轉于成都、鄭州、深圳、長沙、南京和香港等地的博物館,在中國巡展3年,吸引了140多萬人觀看。

2020年,它們結束了長達14年的流浪生涯,安全回到家鄉。

如今,當阿富汗又一次經歷動蕩,很多看過展覽的觀眾第一時間想起了這些與中國結緣的文物,希望它們不再顛沛流離。

03

五把鑰匙

巴克特里亞寶藏雖然被迫流浪,卻也因流浪為全世界所熟知,受到了各國的保護。

在此之前,守護它們的只有阿富汗國家博物館的5個工作人員,憑一己之力,讓寶藏免于戰火侵擾。

毀壞的阿富汗文物

1989年,為了保護館內文物,當時的館長將巴克特里亞寶藏秘密轉移至總統府地下的中央銀行金庫,封存于保險箱。

打開箱子需要5把鑰匙,由館長和幾名同事分別保管。

他們約定,要對文物的藏身之地守口如瓶,如果有誰不幸離世,就將鑰匙傳給自己的長子。

塔利班果然試圖搶走這些黃金寶藏,帶著鎖匠來逼問文物的下落,但5把鑰匙的主人即便經歷拷打和監禁,也沒有說出國寶的秘密。

此后十多年,博物館遭受了巨大的重創,曾多次被火箭彈襲擊。一幅公元4世紀的畫作被毀,大量古代陶器和青銅器被掩埋。

曾經,這里收藏了10萬余件珍貴文物,而在1990 年代后期,其中的70%已經被洗劫一空。

阿富汗國家博物館被襲擊

而巴克特里亞寶藏在地下安全度過了14年,到最后,人們普遍認為,國寶大概早已被盜。

直到2003年,塵封的寶箱被開啟,文物重見天日,才有了它們后來帶給世界的驚鴻一瞥。

在巴克特里亞寶藏的故事里,文明以一種隱秘而曲折的形式被守護、存續和傳播。

如同脆弱的火種,即便光芒微弱,卻生生不息。

在阿富汗國家博物館門前,幾經戰火摧殘的石碑上鐫刻著這樣一句標語:“A nation stays alive when its culture stays alive.”

“文化不滅,國家永生。”

文、編輯/strawberry

圖片來自故宮博物院、網絡,如有侵權請聯系刪除

以上內容來自「外灘TheBund」(微信號:the-bund)

已授權律師對文章版權行為進行追究與維權。

原標題:《在中國流浪了3年的阿富汗國寶,再次陷入危機》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司