- +1

從“黑石號”出水瓷器、元青花等看海上陶瓷之路

瓷器是中國的發明,不但在中國人的生活中不可或缺,還大量用于外銷,有著龐大的海外市場。從唐代沉船“黑石號”打撈出來的瓷器文物即是例證之一。元代的青花瓷器是伊斯蘭世界十分歡迎的生活用具。明代以后還出現專門為海外市場定制的瓷器。這些分布在世界各地的瓷器對于世人了解各時期瓷器的生產面貌和當時國外人的文化生活有著很大的幫助。

本文節選自《瓷器中國》,該書為國家文物鑒定委員會委員、原上海博物館副館長陳克倫最新著作,通篇用權威而通俗的語言講述了中國瓷器三千年的發展歷程,是一部寫給大家的中國瓷器簡史。

瓷器是中國的發明,它不但是中國人藝術欣賞活動、日常生活中不可缺少的對象,還大量用于外銷,有著龐大的海外市場,在海外廣大地區產生了深遠的影響。瓷器、絲綢和藥材自古以來便是中外交換、賜贈和貿易的三大宗。從唐代開始,一艘艘海船滿載各色中國瓷器銷往世界各地。元代的青花瓷器是伊斯蘭世界十分歡迎的生活用具。明代以后還出現根據外國生活習俗和審美情趣專門定制的瓷器。這些瓷器現在分布在埃及、伊拉克、日本、朝鮮、伊朗、土耳其、印度、葡萄牙、荷蘭、英國、瑞典等亞、歐、非各國。它們對于我們了解各時期瓷器的生產面貌和當時國外人的文化生活有著很大的幫助。

唐代是我國歷史上非常繁盛的一個朝代,國力強大,文化發達,國內外使節、僧侶、商人往來密切,中外交流頻繁。此時也是瓷業大發展的時期,唐代制瓷業“南青北白”格局的形成決定了南方越窯青瓷和北方白瓷在對外貿易中的主導地位。長沙窯的異軍突起,特有的釉下彩瓷以外銷為主,在裝飾上根據輸入地區的需要進行設計,在中亞、西亞市場占有一定份額。五代,吳越錢氏大力發展海外貿易,越窯瓷器外銷的范圍和規模達到前所未有的高度,即便是遠在東非的民眾也可獲得。這個時期,陶瓷貿易商人遍布全球,波斯、阿拉伯商人穿梭于太平洋、印度洋之間,謀取暴利的同時也使各國之間互通有無,促進了全球各地物質、經濟、文化各層面的交流。中國陶瓷毫無疑問成為世界熱銷商品。在東非的埃及福斯塔特遺址、蘇丹阿伊扎布遺址,西亞的伊拉克薩瑪拉遺址、伊朗尼沙布爾遺址、希拉夫遺址,東亞的日本九州博多遺址、筑野遺址、奈良平城京遺址,南亞印度河流域的班布爾遺址、阿里卡美遺址,東南亞的菲律賓卡拉塔岡遺址、馬來西亞沙撈越尼雅遺址等地都發現了唐代瓷器的標本。

圖1 唐 越窯四系大碗“黑石號”沉船出水 新加坡亞洲文明博物館藏

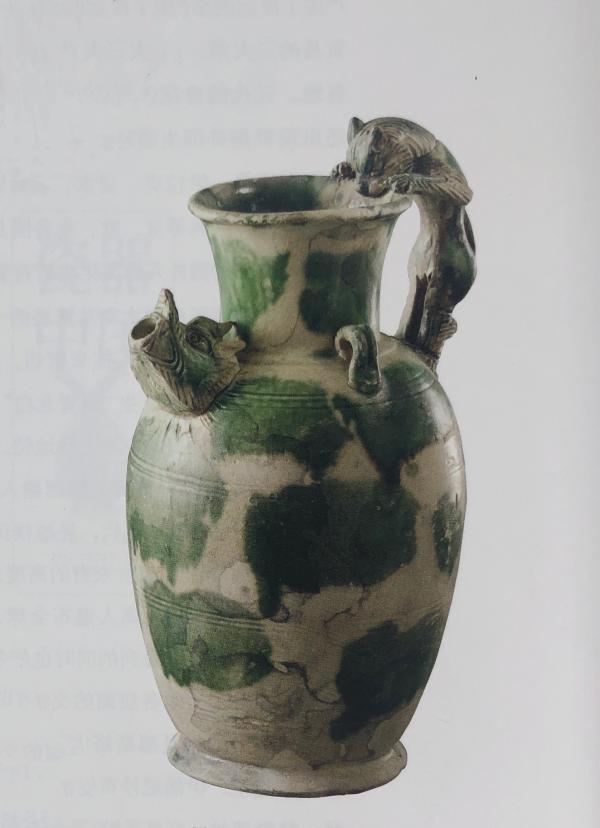

最典型的是1998年在印度尼西亞蘇門答臘島和婆羅州之間的勿里洞島(Belitang Island)丹戎潘丹(Tanjung Pandan)港北部海域的海底發現的“黑石號”沉船,從“黑石號”沉船中打撈出來的文物超過60,000件,其中瓷器占絕大部分。長沙窯瓷器為最大宗,有約55,000余件,大部分是碗,各類壺約700件,當時長沙窯以外銷為主;越窯青瓷約250件,其中一件青釉四系大碗十分罕見(圖1);白瓷約300件;綠彩瓷器約200件,是唐代極為少見的瓷器品種(圖2);以及其他瓷器約500件。

圖2 白釉綠彩獅柄執壺“黑石號”沉船出水 新加坡亞洲文明博物館

《瓷器中國》 陳克倫著 上海書畫出版社出版

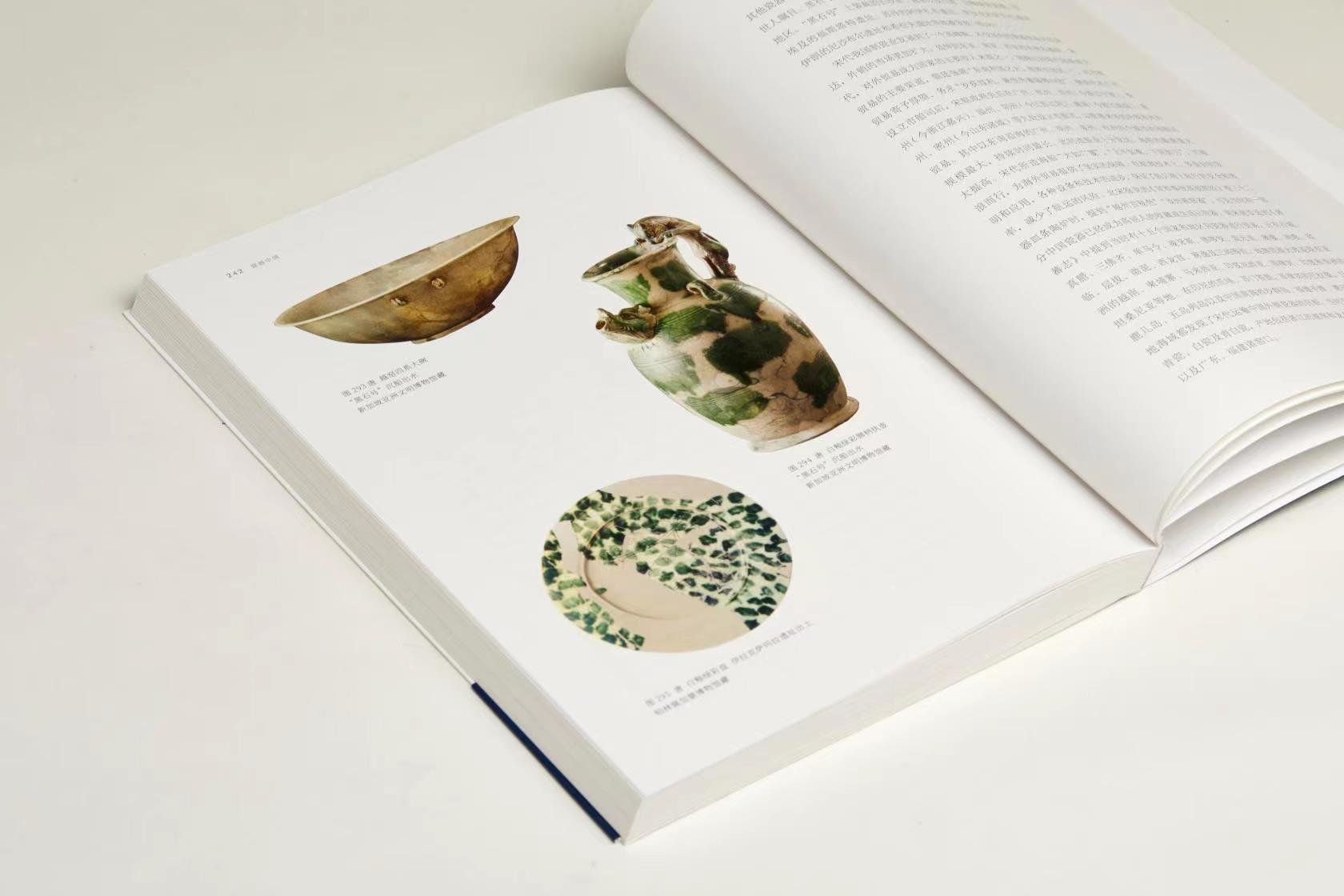

特別是在沉船中還發現了3件唐代的青花瓷器,引起世人矚目。黑石號的目的港,從目前的考古證據看,應該是西亞、中東地區。“黑石號”上裝載的長沙窯、越窯、白瓷以及白釉綠彩瓷器,在埃及的福斯塔特遺址、蘇丹的阿伊扎布遺址,伊拉克的薩瑪拉遺址、伊朗的尼沙布爾遺址和希拉夫遺址等地被發現(圖3)。

圖3 唐 白釉綠彩盤 伊拉克薩馬拉遺址出土 柏林佩加蒙博物館藏

宋代我國制瓷業發展到了一個高峰期,不僅國內的瓷器貿易興旺發達,外銷的市場更加擴大,延伸到東亞、南亞、西亞和非洲東海岸。宋代,對外貿易成為國家的主要收入來源之一,海路已經取代陸路成為貿易的主要渠道,朝廷強調“東南利國之大,舶商亦居其一”,對市舶貿易寄予厚望,務求“歲獲厚利,兼使外蕃輻輳中國”。繼唐代在廣州設立市舶司后,宋朝政府先后在廣州、杭州、明州(今浙江寧波)、秀州(今浙江嘉興)、溫州、陰州(今江蘇江陰)、澉浦(今浙江海鹽)、泉州、密州(今山東諸城)等九處設立市舶司,以管理來華的外商和對外貿易。其中以東南沿海的廣州、明州、泉州、杭州四個城市的市舶司規模最大,持續時間最長。此時造船業十分發達,海船的載重量大大提高。宋代所造海船“大如廣廈”,“上平如衡、下則如刃”,可破浪而行,為海外貿易提供了堅實的保障。在航海技術上,羅盤針的發明和應用,各種設備和技術的進步,保證了船只海上航行的安全和效率,減少了航運的風險。北宋徐競的《宣和奉史高麗圖經》卷三十二器皿條陶爐時,提到“越州古秘色”、“汝州新窯器”,可見當時有一部分中國瓷器已經成為高麗人的收藏或生活日用器。南宋趙汝適的《諸蕃志》中提到當時有十五個國家和地區用瓷器進行貿易,計有占城、真臘、三佛齊、單馬令、凌牙斯、佛啰安、藍無里、阇婆、南毗、故臨、層拔、渤泥、西龍宮、麻逸及三嶼等處,地理范圍大致是現在亞洲的越南、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、印度和非洲的坦桑尼亞等地。在印尼的爪哇、蘇門答臘,菲律賓的巴拉望,日本的鹿兒島、五島列島以及中國南海西沙群島、福建平潭、莆田、連江等地海域都發現了宋代運輸中國外銷瓷器的沉船。當時瓷器貿易品種有青瓷、白瓷及青白瓷,產地包括浙江的越窯和龍泉窯、江西景德鎮窯以及廣東、福建諸窯口。

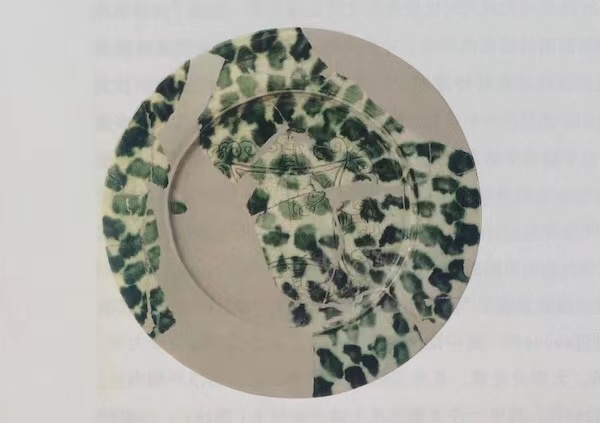

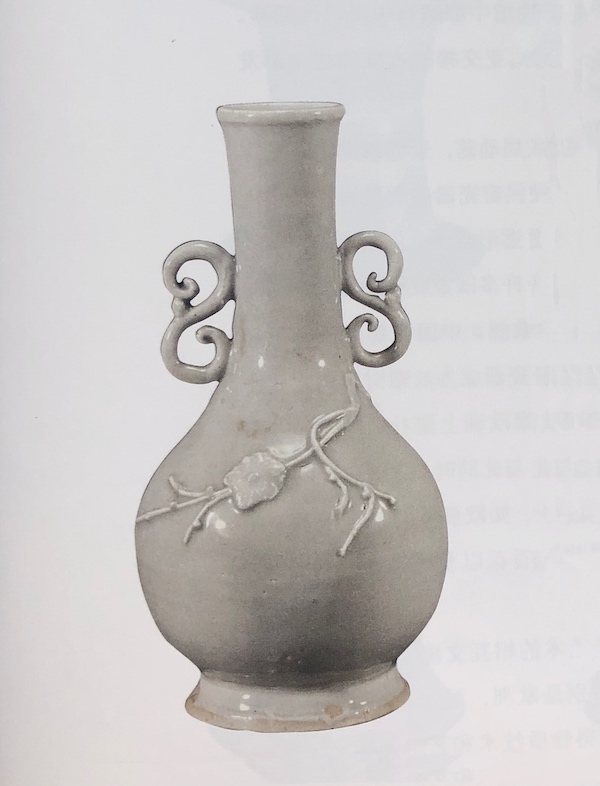

元代是個多民族大帝國,國家的強盛、版圖的擴大增進了各地文化的交流和融合。制瓷業取得突破性進展,景德鎮窯青花、釉里紅、卵白釉等品種的創燒成功,使瓷器生產達到一個新的高度。瓷器外銷領域比宋代更為擴大,區域遍及東亞、東南亞、南亞、西亞、中東和東非等地。元朝滅宋之際,已開始著手接管對外貿易事務,于至元十四年(1277年)“立市舶司一于泉州, 令忙古觮領之;立市舶司三于慶元、上海、澉浦, 令福建安撫使楊發督之”。1279年統一中國之后,素有重商傳統的蒙元統治者依托空前遼闊的疆域,使海外貿易繼續保持鼎盛發展的勢頭。汪大淵的《島夷志略》中就提到我國瓷器出口到日本、菲律賓、印度、越南、馬來西亞等五十多個國家、地區。元代外銷瓷最為顯著的特征是青花瓷的外銷,日本的沖繩、福井和印度德里等地出土了破碎的元青花瓷器;東南亞菲律賓等地也有青花碗碟等小件器物出土,質地較為粗糙。西亞、中東等地的元青花一般都是非常精美的大件器,如伊朗阿德比爾神廟和土耳其托普卡比宮都珍藏有大量的元青花,都是國內難得一見的珍品。東非埃及的福斯塔特遺址、肯尼亞、索馬里等沿海港口和島嶼也出土大量中國瓷器碎片。除了青花之外,還有龍泉窯、景德鎮窯、磁州窯等其他風格的產品。如20世紀70年代在朝鮮半島新安海底沉船中就打撈出兩萬余件中國瓷器,其中龍泉窯青瓷超過12,000件(圖4),景德鎮窯青白瓷有約5,000件(圖5)。

圖4 元 龍泉窯青釉五管瓶 新安沉船出水 韓國國立光州博物館藏

圖5 元 景德鎮窯青白瓷貼花梅枝紋雙耳瓶 新安沉船出水 韓國國立光州博物館藏

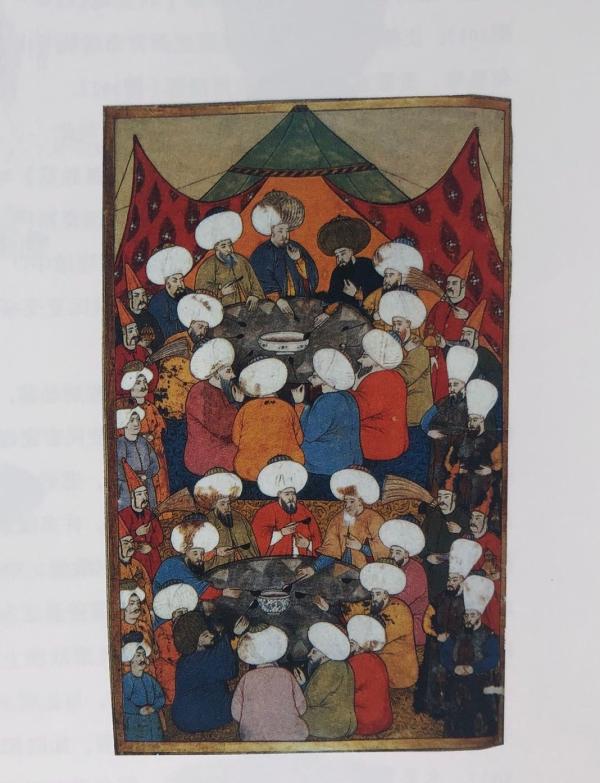

元代成熟青花在景德鎮出現以后,銷往西亞和中東地區,這些青花多為大盤和大瓶,采用進口青料,色澤艷麗,層次豐富。存世于伊朗、土耳其等地的元青花成為鑒別斷代的標準器。元青花在西亞、中東的盛行與當地的生活習俗和審美趣味有很大的關系,其造型和紋飾借鑒了當地的風格。在一些伊朗的15世紀細密畫上可以看到當地人們用青花器皿盛放食物和飲料的形象(圖6)。

圖6 15世紀 伊朗細密畫中宮廷宴席使用中國青花瓷的場景

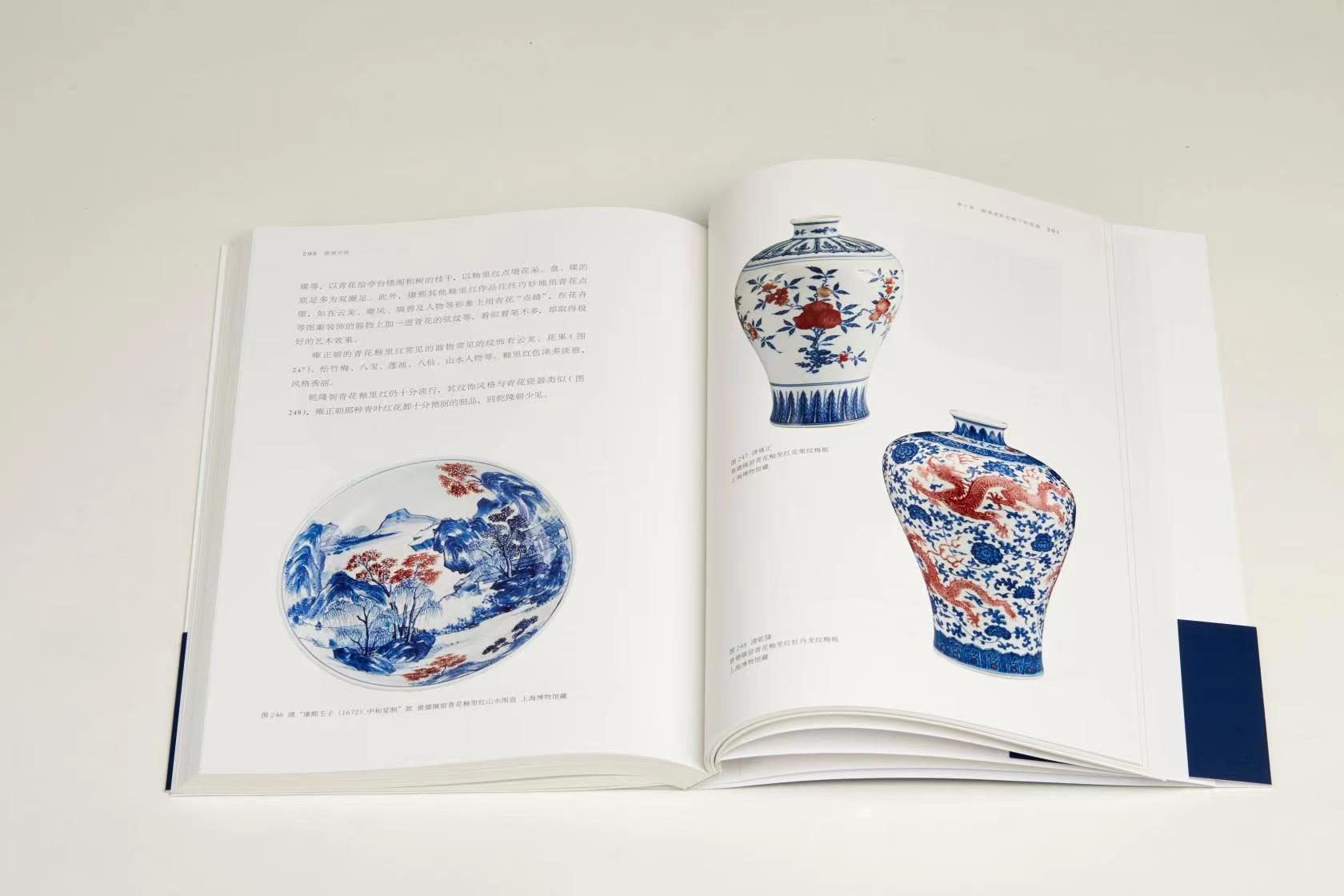

明清時期瓷器制造業繼續發展,特別是景德鎮御器廠設立后,不惜成本生產宮廷用瓷,在質量上精益求精,不斷取得新的突破,新品種層出不窮。元代出現的青花、釉里紅在明代早期進一步發展,燒制技術上逐漸成熟,呈色更穩定。官窯的興盛帶動了民窯的發展,明代中晚期民窯青花的生產興旺發達,在滿足國內需求的基礎上,大量輸往世界各地,外銷瓷市場進一步繁榮。

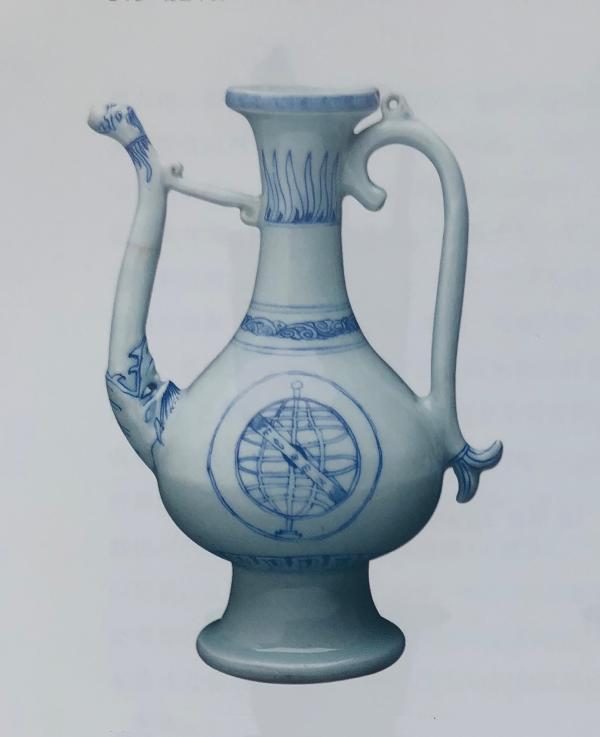

明代瓷器外銷主要有四種途徑,一是明朝政府對于外國首腦、使節的饋贈;二是各國使節入貢,回國時帶回去的貿易品;三是鄭和下西洋時進行的貿易;四是民間海外貿易。明初洪武年間一度實行海禁,海外貿易受到一定的打擊,但是瓷器輸出通過朝貢貿易從來沒有停止過。永樂、宣德年間鄭和七次下西洋,為遠洋貿易提供了新一輪的契機。永樂、宣德時期一些產品如青花波斯式執壺、盤座、燭臺等的造型來源于中亞地區的金屬器(圖7、圖8、圖9);正德年間,開始出現適應西方市場需要的瓷器,接受預訂生產有皇家、貴族家族紋章的專用瓷器(圖10)。嘉靖、萬歷時期按照歐洲的需要生產專門的餐具,大量銷往歐洲。與此同時,輸往亞、非等地瓷器也與日俱增。《明史》、《大明會典》、《瀛涯勝覽》等文獻中有很多相關的記載。從現在已發現的材料看,明代中國瓷器特別是青花瓷器幾乎遍及亞非歐各洲,伊朗、土耳其等地大型博物館中都藏有中國明代瓷器。東非埃及福斯塔特遺址、索馬里和埃塞俄比亞交接的古城廢墟中都發現過十三至十六世紀的中國外銷瓷。

圖7 明永樂 景德鎮窯青花波斯式執壺 上海博物館藏/15世紀西亞銅執壺

圖8 明宣德 景德鎮窯青花盤座 上海博物館藏/14世紀西亞銅盤座

圖9 明永樂 景德鎮窯青花燭臺 上海博物館藏/14世紀西亞銅燭臺

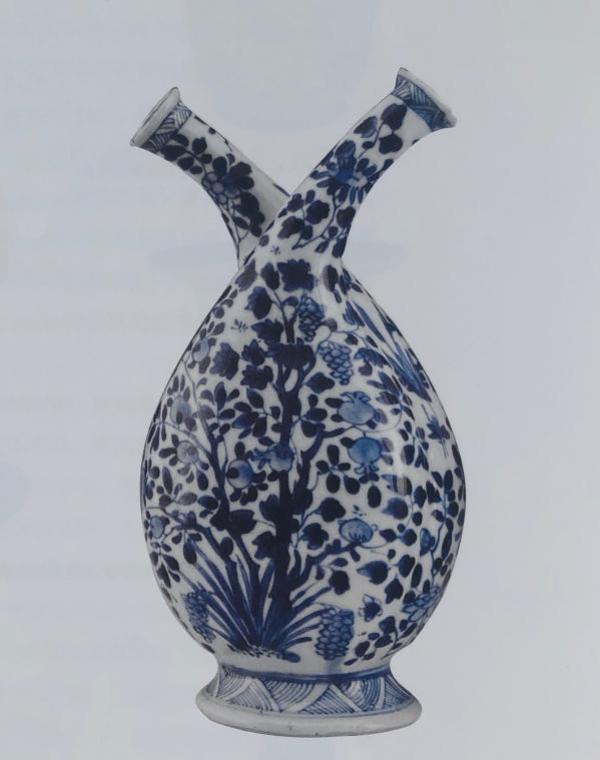

17世紀正是明清兩代朝代更迭時期,政局動蕩,景德鎮御窯廠基本停止生產,大批優秀工匠進入民間窯場,使民窯瓷器的質量和產量突飛猛進,大量瓷器輸往歐洲、亞洲廣大市場,遂形成一個中國瓷器貿易的高潮。每年運往歐洲的瓷器高達數百萬件。許多國家在廣州設置了貿易機構,派船舶進入廣州,直接運送瓷器到歐洲。中國瓷器在歐洲已經成為日用品,在上層貴族之間,優質的中國瓷器成為炫耀財富的主要手段。中國瓷器的裝飾藝術在這一時期也風靡歐洲上層社會,當時歐洲大多數國家都非常喜歡用中國瓷器作裝飾。與此同時,中國生產的瓷器無論在造型還是紋飾上迎合輸出地的需要,如歐洲盛行的油醋瓶(圖11)、水果籃(圖12)等新的器型,郁金香花以及西洋帆船(圖13)等圖畫形象也出現在外銷的瓷器上。

圖10 明正德 景德鎮窯為葡萄牙王室定燒的青花紋章執壺

圖11 清康熙 景德鎮窯青花油醋瓶 倪漢克捐贈 上海博物館藏

圖12 清康熙 景德鎮窯青花鏤空果籃 倪漢克捐贈 上海博物館藏

瓷器的外銷也促進了國內外陶瓷技術的相互交流。中國瓷器精湛的制造技術隨之傳到的世界各地,特別是歐洲,對當地的瓷器生產產生了巨大的影響。同時中國也從國外獲得物質技術和藝術風格上的借鑒,造型、釉色裝飾上更加豐富多彩。

圖13 清康熙 景德鎮窯青花西洋帆船圖盤 倪漢克捐贈 上海博物館藏

圖14 9世紀 伊朗藍彩盤西亞藍彩陶盤 美國弗利爾美術館藏

在唐代頻繁的對外交往中,中國將西亞藍彩陶器(圖14)中以氧化鈷著色的技術引入國內,并引進原料,在運用鈷料制作唐三彩陶器的同時,創燒了最早的白地藍彩瓷器—─青花。典型元代青花及明代永樂、宣德時期的青花瓷也主要是用進口的蘇麻離青來發色的,正德、嘉靖時期的青花所用的回青料也是從域外進口。造型上,明代的盤座、八角燭臺等也是借鑒了西亞、中東等地的藝術風格。清代琺瑯彩瓷器工藝是從歐洲引入的銅胎畫琺瑯工藝所借鑒的,一些低溫釉如胭脂紅、銻黃等呈色劑也來自于西方。

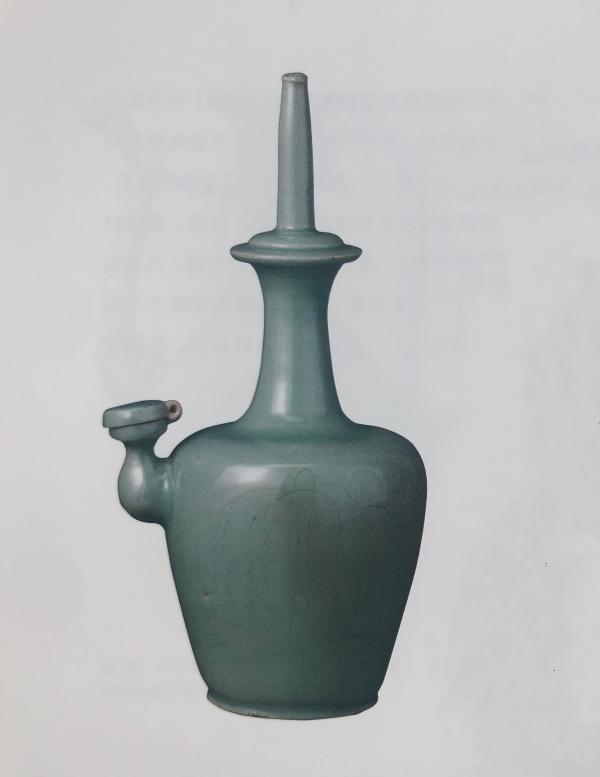

圖15 12—13世紀(高麗時代)青釉刻花水禽紋凈瓶 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖16 15世紀 朝鮮青花歲寒三友圖罐 大阪市立東洋陶瓷美術館

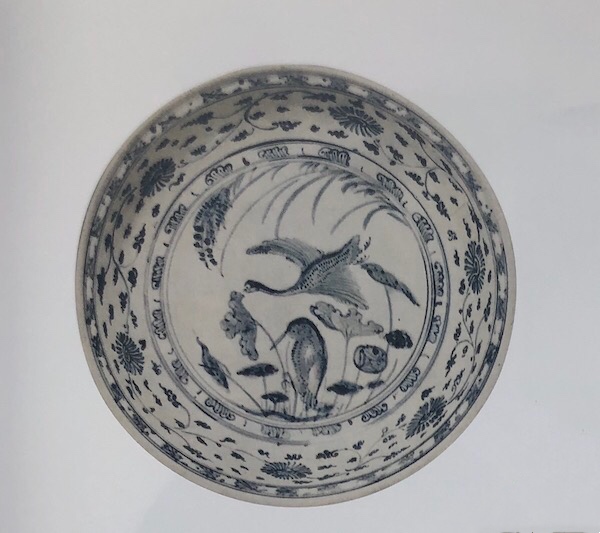

青瓷燒制技術從12至13世紀起就傳入朝鮮半島(圖15)。明代開始青花瓷技術向外傳播,朝鮮于十五世紀燒成了的青花瓷器(圖16),越南也在這一時期請我國的制瓷工匠前往燒制青花瓷器(圖17、圖18),其圖案明顯借鑒于中國元代青花瓷器(圖19)。

圖17 15—16世紀 越南青花蓮池蘆雁圖盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

?????

圖18 15—16世紀 越南青花雙魚紋大盤 福岡市美術館藏

圖19 元 景德鎮窯青花雙魚紋大盤 湖南省博物館藏

明代晚期,日本開始制作青花瓷器(圖20),這主要是受到明末天啟年間日本向中國定燒的青花瓷器,即所謂“祥瑞”瓷的啟發。

圖20 17世紀 日本青花伊萬里山水樓閣圖水壇 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

十六世紀初中國制瓷工匠進入波斯,開始燒造瓷器,并影響到周邊地區。16——17世紀波斯生產的青花(圖21)明顯受到中國青花瓷器的影響(圖22)。

圖21 17——18世紀 伊朗青花人物大盤 日本中近東文化中心藏

圖22 清康熙 景德鎮窯青花仕女圖大盤 倪漢克捐贈 上海博物館藏

十四、十五世紀埃及也用本國的原料仿制中國青花瓷。阿拉伯人學會中國造瓷技術后,將其傳播到傳到意大利,荷蘭等地,對當地藍彩軟質瓷器(精陶)的出現起了很大的作用,其中有的產品受到中國瓷器裝飾的影響(圖23、圖24),也有表現歐洲風景的產品(圖25)。

圖23 17世紀后期 荷蘭代爾夫特青花麒麟紋壺 日本出光美術館藏

圖24 清順治 景德鎮窯青花麒麟圖罐 上海博物館藏

圖25 18世紀 荷蘭代爾夫特釉陶青花風景圖盤 瑞士日內瓦Ariana博物館藏

《瓷器中國》 陳克倫著 上海書畫出版社出版

《瓷器中國》 陳克倫著 上海書畫出版社出版

(本文經作者授權節選自《瓷器中國》,原標題為《海上陶瓷之路》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司