- +1

王清雷:周代禮樂制度視野下的編鐘

編鐘是周代禮樂重器,其地位高貴、規模龐大、工藝復雜,更有著世上獨有的“一鐘雙音”高科技,堪稱“中國古代樂器之王”。中國藝術研究院《中國音樂文物大系》總編輯部主任王清雷結合音樂考古成果,分析了編鐘的歷史源流,講述了它的鑄造方法,展示了它的演奏技藝,解釋了它在周文化中扮演的角色。

本文整理自王清雷先生的講座“周代禮樂制度視野下的編鐘”。該講座系由山西考古博物館主辦的“考古云講堂”系列第二季第九場,本季主要圍繞“燕姬的嫁妝——垣曲北白鵝考古揭示的周代女性生活”展覽進行,由山西省考古研究院副院長鄭媛主持。

王清雷博士畢業于中國藝術研究院,現為中國藝術研究院《中國音樂文物大系》總編輯部主任、河南大學講座教授、中國音樂史學會副會長兼副秘書長、東亞音樂考古學會副會長、海昏侯墓音樂考古專家組組長等。研究方向為中國音樂史、音樂考古學。獨著有《西周樂懸制度的音樂考古學研究》,主編《中國音樂文物大系II·福建卷》、《中國音樂考古80年》等書籍,發表論文數十篇,主持“《中國古管樂器大典》編撰與管樂資料庫建設”、“海昏侯劉賀墓出土樂器的音樂考古學研究”等國家級課題。

王清雷《西周樂懸制度的音樂考古學研究》書影

講座伊始,王清雷博士給觀眾播放了自己用山西陶寺北墓地M3011出土的部分編鐘(3件編镈和3件編甬鐘)演奏的《茉莉花》視頻。同時,詳細地說明了拍攝這個視頻的目的,并非是為了展示編鐘的演奏,而是為了證明他的學術觀點,即陶寺北M3011編鐘(編甬鐘和編镈)是目前唯一一例既屬于同宮系統、又音區相同的組合編鐘。其中“同宮”是中國傳統音樂術語,指兩者調高一致;“同音區”指的是镈與甬鐘的音域相同,這種情況的組合編鐘在全國首次發現。

編鐘演奏的誤區

2020年在山西垣曲北白鵝墓地出土了一批周代禮樂重器,包括編鐘和編磬等。其中編鐘是中國禮樂文化的集中體現與物化形式。根據器型的不同,編鐘可以分為三種:镈、甬鐘和鈕鐘。其中,镈是三種之中唯一于口平齊,能夠站立的鐘;甬鐘上方有一根很長的“甬”,于口上凹弧曲;鈕鐘下方的于口也是上凹弧曲,但舞部上方不是長甬,而是與镈一樣,鑄有鐘鈕。

收藏于山西考古博物館的北白鵝墓地M1出土的編鐘

王清雷指出,以往對編鐘的演奏認知存在著一些誤區。第一,在一些紀錄片中,敲擊“曾侯乙編鐘”最下層大鐘的演奏者面向編鐘,背向觀看者。第二,在一些電視劇、電影中,編鐘演奏時敲擊鐘的鉦部、篆帶、枚區等,或者樂師之間交接傳遞鐘槌使用,等等。這些高播放量的電視、電影中出現的錯誤,很容易誤導觀眾。

曾侯乙編鐘中大甬鐘的演奏(圖片來源于網絡)

在曾侯乙墓中出土了一件“樂舞圖鴛鴦形漆盒”,上面繪有瑞獸演奏編鐘和編磬的場景。在這個彩繪圖像中,瑞獸背向甬鐘,面向觀樂的貴族,用鐘棒向右后方撞擊。王清雷主任認為,當初曾侯乙的樂師演奏編鐘時,應當也像瑞獸一樣,背對大鐘,面向曾侯乙演奏;而演奏中、上層小鐘者,則在鐘架后方敲擊。因為在古代,背向統治者意味著背叛,是一樁重罪。至于背向大甬鐘撞擊可能帶來的演奏失誤,王清雷認為也能避免。因為樂師不能直視曾侯乙,所以在演奏時可以低頭用余光觀察撞擊甬鐘的位置;更何況在平時的練習過程中,樂師應該已經熟記撞擊的位置,故此可以排除向后撞擊甬鐘而帶來的失誤可能性。

收藏于湖北省博物館的曾侯乙墓出土的“彩繪樂舞圖鴛鴦形漆盒”(局部)

影視作品中敲擊編鐘的鉦部、篆帶、鐘枚等位置皆不正確,應當敲擊編鐘的正鼓部或左、右側鼓部。當初,學者們也沒有認識到可以敲擊編鐘的左側鼓部,因為編鐘的側鼓音紋飾標記絕大多數情況下都在右側鼓部。但是王清雷在研究海昏侯墓編鐘時發現,其左側鼓部也可以敲擊來演奏音樂。盡管敲擊編鐘的其他部位(如鉦部、篆帶、枚等)也可以發聲,但是音響效果很差,并非正確的敲擊位置。演奏大鐘時應當使用長大的撞鐘棒,如用小錘敲擊難以獲得理想的音響。此外,在演奏小鐘時樂師應當雙手各持一個鐘槌,否則在樂曲的演奏中會造成許多困難。同時,鐘槌在雙手的傳遞過程中或者在與其他樂師交接的過程中,會造成音樂的中斷,當然也沒有必要這樣安排。相比造價高昂的編鐘而言,鐘槌的制作成本可以忽略不計,故此沒有必要給每位樂師只配備一個鐘槌,甚至數位樂師共用一個鐘槌。故此,應該加強影視作品的質量審核,避免諸如此類的低級錯誤。

王清雷博士特別說明,在用陶寺北M3011編鐘演奏《茉莉花》時使用的演奏工具并不是鐵槌,而是在編鐘工廠定制的木槌,為了美觀而噴涂了黑漆,故此在視覺上可能會造成誤解。當時穿著考古隊的工作服而非演出服裝,是因為這次所謂的“演奏”是出于學術研究目的,為了證明“同宮、同音區”的學術新發現,這也是測音研究工作的一個必要環節。若是真正的演奏,編镈和編甬鐘應該分別懸掛在兩個鐘架之上。為了保護文物,除極為特殊情況外,是不允許使用樂器文物原件進行舞臺演出的。

編鐘的起源與鑄造

據《呂氏春秋》記載,編鐘最早誕生于黃帝時期,當時黃帝命伶倫與榮將“鑄十二鐘,以和五音”,即鑄造了12件編鐘,其可以演奏五聲音階。但根據考古發現,最早的青銅樂器是山西陶寺遺址出土的銅鈴。銅鈴應當是由陶鈴發展而來,后又發展為商代的镈。在陜西長安斗門鎮也曾出土過龍山文化的陶鐘,其舞部有長甬,后來發展成了商代的鐃。目前發現最早的青銅镈出土于江西省新干縣大洋洲鄉程家村一座商代墓葬。此前,關于镈的產生時間學術界存有爭議:部分學者認為這種樂器在周初誕生,也有學者認為商代已經出現。大洋洲商墓出土的镈宣告了后一種觀點的勝利。此外,湖北隨州葉家山M111出土的镈鐘也帶有濃重的商代風格。在山西襄汾陶寺北墓地M3011中也出土了幾件大型青銅镈,遺憾的是其未經調音,應為明器,與用于演奏《茉莉花》的編镈應該不是同一批鑄造。

收藏于江西省博物館的新干大洋洲商墓出土的“牛角獸面紋立鳥青銅镈”

關于甬鐘的起源,目前學術界存在四種觀點:甬鐘由編鐃發展而來;甬鐘由大鐃發展而來;甬鐘在編鐃基礎上吸取了大鐃的少量基因發展而來;甬鐘以大鐃的基因為主,又吸納了編鐃的少量基因發展而來。王清雷主任認同第四種觀點。至西周晚期,甬鐘已經進入成熟的發展階段,大量甬鐘均有調音。山西的晉侯墓地M64中就曾出土8件甬鐘,其中6件上有楚公逆銘文,劉緒先生據此認為“楚公逆鐘”應當只有6件,而不是8件。至西漢時期,甬鐘仍較多見,如廣州南越王墓、山東章丘洛莊漢墓、江西海昏侯劉賀墓等都曾出土甬鐘。

收藏于中國國家博物館的安陽殷墟婦好墓出土的編鐃

至于鈕鐘,目前發現最早的是山西聞喜上郭村M210出土的編鈕鐘,為西周末期器物。春秋戰國時期,鈕鐘進入大發展的階段。到秦代,有制作精美的“樂府鐘”。西漢時期的章丘洛莊漢墓、海昏侯劉賀墓等都有編鈕鐘出土。其中,海昏侯劉賀墓編鈕鐘的鐘體表面飾有精美的錯金紋飾。在其經常敲擊的部位,錯金紋飾有不同程度的磨損痕跡,這有助于學者來研究編鐘的演奏等相關問題。

收藏于秦始皇帝陵博物院的秦始皇陵園出土的“樂府鐘”

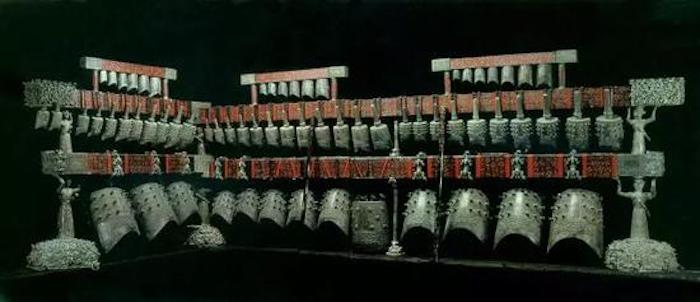

“曾侯乙編鐘”是不可回避的“頂峰之作”。“曾侯乙編鐘”共有64件,分3層8組,重量約4.5噸。此外,在曾侯乙墓中還同出了1件楚惠王贈予曾侯乙的镈鐘。“曾侯乙編鐘”除了規模龐大、制作精美之外,還可以演奏七聲音階、半音階,可以旋宮轉調,這終結了那種認為中國先秦時期沒有七聲音階的錯誤認識。這套編鐘的音域有5個八度又1個大二度,而號稱“西方樂器之王”的鋼琴,在18世紀的時候其音域也僅有5個八度,可見曾侯乙編鐘的音樂性能之高超。

收藏于湖北省博物館的曾侯乙墓出土的“曾侯乙墓編鐘”

編鐘的制作工藝非常考究,每道工序都需要很多的人力、物力和財力成本,造價高昂,故而被視為禮樂重器。以現代編鐘的失蠟法鑄造為例,可以分為翻模、做制蠟、涂料制殼、脫蠟、焙燒、澆鑄、清沙、拋光、整形、校音、著色等十幾道工藝。從山西侯馬出土的大量陶質鐘范可知,當時的編鐘采用陶范法鑄造,但其工藝程序與失蠟法有許多相似之處。王清雷主任于2017年曾去湖北武漢精密鑄造有限公司考察現代編鐘的鑄造。在此期間發現,確定編鐘音高最重要的步驟并非最后的調音,而是最初制作的蠟模,這道工序如果出現問題,最終制成的編鐘就一定是廢品。制作蠟模需要多年的經驗積累,因為無法通過敲擊蠟膜發聲來判斷其音高。后期調音也是非常重要的工序,現代可以借助校音儀器作為輔助,而古代唯一可用的工具就是人耳,所謂“以耳齊其聲”。此外,編鐘是否經過調音還可以用于考古類型學的斷代研究。

世界音樂科技史上的奇跡——“一鐘雙音”

“一鐘雙音”是指敲擊編鐘的正鼓部和側鼓部,會分別發出不同的樂音。馮光生先生認為,“一鐘雙音”經歷了三個不同的發展階段。第一個階段是“原生雙音”階段,如商代的編鐃、大鐃,其鐘腔內均沒有調音。雖然敲擊商鐃的正鼓部和側鼓部可以發出不同的音高,但是在實際的使用中,只使用正鼓音,而不使用側鼓音。絕大部分商代的編鐃都是每組3件,除了婦好墓中出土了5件編鐃。但婦好墓編鐃的編列尚有爭議,有學者認為它們是同一組,即5件一組;也有學者認為是“3+2”的組合。但是無論如何,目前所知編鐃5件一組僅為特例,用常見的3件一組的編鐃肯定無法演奏五聲音階。編鐃應該并非定音樂器,只是用不同的音高在戰場上表示不同的指揮信號。在這種情況下,其音高也不需要準確調音。第二階段是“鑄生雙音”階段,如西周早期的編鐘。當時的樂師已經意識到合瓦形的鐘體可以產生“一鐘雙音”。為了演奏禮樂的需要,樂師人為地利用合瓦形的鐘體,鑄造出“一鐘雙音”性能比較好的編鐘,但這一階段的編鐘鐘腔內壁仍然沒有調音。例如湖北隨州葉家山M111出土的甬鐘音高很準,就屬于這一階段的產物。這套編鐘大致在西周早期昭王時鑄成,其中2件的側鼓部有紋飾標記,這是目前發現最早有側鼓音紋飾標記的編鐘。第三階段是“鑄調雙音”階段。西周中晚期的“興鐘”“應侯鐘”等屬于這一階段的產物。此時的編鐘經過“挖隧”,會在鐘腔內壁留下“調音槽”。有些編鐘上沒有發現“調音槽”,可能是明器。春秋早期之后,新的調音方式出現,在編鐘的四個側鼓部添加了“音梁”,調音時不用在鐘壁上“挖隧”,而是銼磨音梁。

“一鐘雙音”現象在古代文獻中并沒有明確記載,只有一些可能相關的只言片語,該現象最初由中國藝術研究院音樂研究所已故所長黃翔鵬先生發現。1977年,黃翔鵬先生隨呂驥等幾位先生赴甘肅、陜西、山西、河南調查。在此期間,發現很多編鐘的正、側鼓部均可以發出有規律的雙音,音程關系基本是大三度或小三度。此外,編鐘的側鼓部大多有鳳鳥紋飾,于是大膽提出了“一鐘雙音”的學術觀點。當時諸多學者認為,雖然編鐘能發出兩個音,但不能證明當時的人就使用了這兩個音,“一鐘雙音”的觀點太過激進。1977年9月,黃翔鵬先生的《新石器和青銅時代的已知音響資料和我國音階發展史問題》一文完成并交付《音樂論叢》,1978年正式發表。同年6月,“曾侯乙編鐘”出土,其正鼓部與側鼓部上皆有標音銘文,如“少羽”、“宮反”等,證實了“一鐘雙音”的真實存在。黃先生終于打贏了這場“學術官司”。王清雷先生認為,在自己的學術觀點有充分證據時,要敢于堅持,同時也要認真聽取、分析反對意見。在“一鐘雙音”未被發現時,關于編鐘的測音和演奏尚存在問題:1957年信陽長臺關楚墓曾出土一套編鐘,音樂研究所的學者們對該鐘測音時,只測了正鼓音,楊蔭瀏先生還在《音樂研究》發文闡述該編鐘的音律。因為該編鐘音準較好,學者們決定用其敲奏樂曲《東方紅》。在敲奏時,卻發現這套編鐘的正鼓音中沒有“si”音,最終在一件鐘的枚上找到了這個音。不過這帶來了新的問題,編鐘正鼓部的音高聲音飽滿、音高明確,但是鐘枚上發出的音高聲音微弱。故此,有些聽過這首曲子的人質疑,這個“si”音不在信陽楚墓的編鐘音列之中,是不是用其他樂器演奏出來的?由此質疑這首樂曲“造假”。但實際上,這恰好說明當時的學者還沒有意識到“一鐘雙音”現象的客觀存在。后來這首樂曲名聲大噪,并隨中國第一顆人造衛星被送上太空播放。

黃翔鵬先生(左二)在“中國古代科學文化國際交流·曾侯乙編鐘專題”活動中發言

周代樂懸制度中的編鐘

編鐘的鑄造工藝非常復雜,需要耗費大量財力,造價高昂,需要使用很多“吉金”,地位高貴,是中國古代等級、權力以及宗廟的象征。禮器是其第一屬性,而樂器的功能則在其次,這應該是西周編鐘“五聲缺商”的原因。關于周代的樂懸制度,《周禮·春官》記載:“正樂懸之位,王宮懸,諸侯軒懸,卿大夫判懸,士特懸。”意思是說,天子四面擺放樂懸,諸侯三面擺放,卿大夫兩面,而士只有一面。在現代考古墓葬發掘時,出土成套編鐘、編磬是貴族等級的標志,這不能用其他絲竹等樂器替代。王清雷主任認為,在陜西澄城劉家洼M2中發現了迄今最早的“軒懸”:該墓槨室西壁、南壁各出土有一套編鐘,南壁還出土有一套編磬。根據曾侯乙墓樂懸的擺放和考古學的解讀,劉家洼M2的樂懸實際擺放應該是:西側、南側各放置一套編鐘,東側放置一套編磬,由此構成三面的“軒懸”。樂懸制度不只是擺放的問題,還涉及演奏曲目。從文獻可以得知,當時不同等級的貴族在不同場合演奏的曲目也是不同的。音樂考古除了研究樂器類文物的器型、紋飾等之外,還需要傾聽樂器文物的原始音響,采集珍貴的樂器測音數據。2019年3月中旬,王清雷主任曾給劉家洼遺址M1的編鐘、編磬測音,并用其試奏樂曲《北京的金山上》,以測試其實際的樂器性能。試奏表明,其音準之好令人感到不可思議。尤其感到不可思議的是,當時芮國國君已經在使用符合現代通行的音高標準的樂器。除此之外,陶寺北墓地中出土的編鐘、編磬也有相似的情況,而且來自衛國的編甬鐘與來自晉國的編镈其音高也一致。由此可見,當時在相當大的地域范圍內已經形成了一套統一的音高標準和體系。

王清雷在陜西澄城劉家洼遺址研究編磬

在對編鐘、編磬文物原件進行試奏時可以發現,“鐘磬合鳴”的背后隱藏著音樂聲學的奧秘。王清雷主任最初只想演奏編磬,但是發現其聲音短促,奏出的樂曲旋律嚴重缺乏連貫性,尤其是長時值的音符,后來在劉家洼考古隊庫房找到了同墓出土的一套編鐘與之合奏才解決了這個問題。鐘的延音很長,恰恰可以彌補由于磬聲短促而造成的“試奏尷尬”。磬的音色明亮清脆,像一粒粒晶瑩剔透的珍珠,但卻散落一地;而鐘的聲音悠揚綿長,鐘聲就像一條精美的長線把散落一地、珍珠般的磬聲串了起來,由此構成一件完美的藝術珍品。原來,編鐘、編磬這兩鐘樂器在音樂聲學方面正好是互補的關系,“金石之樂”“鐘磬合鳴”的背后原來隱藏著音樂聲學的奧秘。

新世紀的編鐘

1999年,為迎接新世紀的到來,曾鑄造一套“中華和鐘”,共108件,是中國目前規模最大的一套編鐘,被列入“吉尼斯世界之最”。這套鐘分3層,最底層的镈用于演奏低音,中層為甬鐘,上層則是鈕鐘。“中華和鐘”上的紋飾均有特殊含義,這說明從古至今,禮樂重器上的紋飾都與當時的重大問題息息相關。

編鐘這一古老而神秘的樂器,是中國非常重要的音樂文化遺產。由于其高科技、高文化以及高藝術的綜合特點,越來越受到國內乃至國際的注目。王清雷認為,在“重建禮樂文明”時,編鐘、編磬是必不可少的一種禮樂文化符號。在21世紀的音樂舞臺上,編鐘也將成為傳播中華文明、弘揚禮樂文化的光榮使者,散發出璀璨耀眼的光芒。

現藏于北京勞動人民文化宮太廟藝術館的“中華和鐘”

精彩的講座之后,王清雷先生解答了觀眾提出的如下問題:

Q:在西周中后期出現了鑄生雙音,晉侯穌鐘上已經出現了調音槽,請問這個結構在東周之后的編鐘上又是如何演變的?此外,來自黃河流域的“晉侯穌鐘”和來自長江流域的“楚公逆鐘”上的雙音鐘標識是否都固定為“小鳥”圖案?

A:“一鐘雙音”的發展史可以分三大階段——原生雙音、鑄生雙音和鑄調雙音。雖然鑄生雙音以后,都在一個大的階段范圍內,但是這個大的階段內部有不同:西周中期晚段到西周晚期使用“挖遂”法,即開調音槽進行調音;春秋早期開始,則在編鐘四個側鼓部上的音梁處調音。就調音方法而言,戰國末期之前都是用銼磨的方式調音,而在此之后出現了刻鑿的調音方式,比如山東章丘洛莊漢墓中的青銅編鐘就使用此法。此外,音梁的形狀也發生改變,由之前平緩隆起、較為圓潤的板塊形音梁變成了楔形音梁。每個時期的編鐘都有不同的調音特點,可以用于編鐘的斷代。同期北方黃河流域和南方長江流域的編鐘都用銼磨法調音,但是側鼓音的紋飾標記可能有不同,如16件“晉侯穌鐘”側鼓部的“小鳥”紋飾就是不同的,其中有些較為簡略,而有些很精美。據我的研究,這些鐘是兩個時代的產物,其中4件的年代屬西周中期晚段,余下12件的年代則是西周晚期的厲王時期。

Q:請問禮樂制度中除了編鐘、編磬是否還有其他樂器?這是一種特定的音樂形式嗎?演奏其他音樂的樂器又是何時出現的?

A:這個問題比較寬泛。從文獻記載來看,編鐘、編磬才是身份地位的象征。我認為樂隊中并非都是禮器,當時還有琴、瑟、笙、排簫等與身份無關的普通樂器,它們是樂隊中的一部分,就像宴席中的“小菜”,并不能算作“幾盤幾碗”的主菜之中。從考古的角度而言,不同樂器產生的時間不同。比如骨笛在距今9000-7800年的賈湖遺址中就已出現;河姆渡遺址中已經出現了單孔的塤;大汶口遺址中發現了陶鼓;最早的銅鈴在陶寺遺址中出土;最早的骨排簫則在周初的鹿邑長子口墓中被發現;琴、瑟則在春秋時期的遺址中出現,等等。具體內容可以參閱《中國音樂文物大系》叢書。

Q:請問“一鐘雙音”是否有固定的音高?

A:雖然就音高而言,未必有定制,但就音程關系而言,成熟時期編鐘的正鼓音和側鼓音音程一般為大三度或小三度,這與音列有關。以七聲音階為例,如果第一件鐘的正鼓音為“do”,則側鼓音為“mi”;第二件鐘正鼓音為“re”,側鼓音為“fa”;第三件鐘為“mi”和“so”;第四件則不用“fa”、“la”而是“so”、“si”,這可能是出于節省銅料的目的;第五件則通常安排為“la”、“do”。正鼓音和側鼓音中會有重復音,我認為,一方面可供在調音不準時可以備用,另一方面則方便轉調之用,一套鐘應該不只用于演奏一種調式。此外,音程關系還有純四度、純五度的情況。比如,我們在對陜西澄城劉家洼遺址出土的甬鐘測音時發現,前兩件鐘只用正鼓音,因為在這組沒有被盜的甬鐘中只有它們側鼓部沒有鳳鳥紋,這也印證了李純一先生在《中國上古出土樂器綜論》一書中提出的“前兩件鐘不用側鼓音”的觀點。更重要的是,這套編鐘的正鼓音和側鼓音的音程關系不同,從第三件開始都是大三度和小三度,但前兩件不是此種音程。從音樂的角度講,純四度與純五度都是協和音程。在敲擊正鼓部時,會聽到一些側鼓音的聲音,如果音程關系不和協就會相互影響。使用協和音程,說明當時的鐘師已經充分考慮到正鼓音和側鼓音之間的關系問題。

Q:請問鐘上的紋飾和乳突是否對鐘的發音有影響?

A:這些“乳突”的專業術語稱作“枚”,音樂聲學界已經通過實驗發現了其作用。這些枚起到縮短編鐘延音的阻尼作用。編鐘的延音較長,在演奏中會有混響嚴重的問題。于是在鑄造鐘時,設置螺旋枚、二節圓柱形枚等各類長短、大小不一的枚,以改善其延音的問題。有些鈕鐘因為體型小,延音短,所以不設置枚。所以關于枚的問題,不能一概而論,需要具體情況具體分析。

Q:編鐘的鑄造技術如此高超,還有特定的音準,其鑄造是否遵循了特定律制?

A:鐘律是一個宏大的問題,很多學者進行過這方面的研究,比如王洪軍教授的博士論文就是《鐘律研究》。因時間有限,我簡單談談個人的認識。首先,純律、十二平均律、五度相生律等律學概念,并非通常的音樂范疇,而與數學相關。不知道“十二平均律”是什么并不影響普通人學習樂器。在學習“視唱練耳”這些音樂專業課之前,也不會先講解律制,因為這并非音樂實踐的領域。鐘師在調音時應該也不會考慮律制。即使現代人在給樂器調音時也不會有這樣的做法,一方面是不會想律制的問題,另一方面是沒有相應儀器。因為律制有音程標準,比如十二平均律中每個半音是100音分,但給樂器調音只是在一個相對準確的范圍內進行,所以古代給編鐘調音是“以耳齊其聲”,選擇練耳好的樂師靠耳力調音。古代編鐘不可能有精準的音高,因為人耳的辨音能力是有限的,即所謂由人耳的最小可辨音差決定的。幾個音分的差異是存在的,但無法聽出。

Q:請問能否推薦有關音律的書籍?在演奏鐘、磬等樂器組合時,琴、瑟等樂器如何表現?

A:律學方面的知識可以參考繆天瑞先生的《律學》一書,書中對世界各地的律制都有分析。僅在中國境內,昆曲等民族音樂的律制都不相同,十二平均律并沒有“一統天下”。律制一般用于學術分析,而非音樂實踐。有關琴、瑟表演的音樂實踐很少,但學界有相關論文可以參考。琴、瑟與編鐘是否可以合奏值得商榷,因為古琴的音量很小,古代沒有擴音設備,只能用于近距離欣賞。琴被稱為“文人樂器”,應該也與其使用場合相關。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司