- +1

法國解密20萬份維希政權檔案,每個名字都會公開

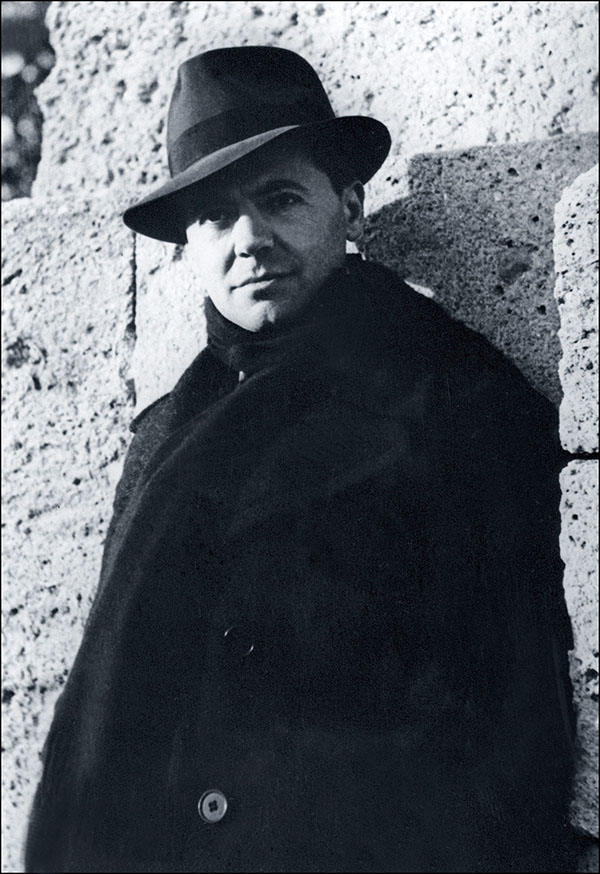

第二次世界大戰期間納粹德國占領下的法國傀儡政府——維希政權的真相將被漸漸揭開。12月28日起,法國政府將陸續在網上公開20萬份1940至1944年亨利·菲利浦·貝當將軍執政時期的維希政府通敵檔案。維希歷史學家蒂埃里·維爾特(Thierry Wirth)稱,這會讓人們了解維希政權的真相。

到2019年,檔案中的每個名字都會公開

這些檔案包括當時法國外交部、司法部和內政部的文件,以及解放后法國臨時政府的文件,原本被封存在巴黎警察檔案館中,75年來未曾公開。到2019年,檔案中的每個名字都會公之于眾。

據悉,凡是于1939年9月到1945年5月之間發生的事件相關的文件都包含在內,相關文件的日期最晚到1960年12月31日。同時,關于起訴法國、德國和奧地利戰犯的文件以及與軍事法庭和海事法庭受理案件相關的文件也將被公開。但機密文件是否對外公開,將由法國國防和安全最高領導人決定。

在此之前,只有研究人員和記者經過特別許可才能看到這些檔案。根據法國法律,檔案經過75年就可對公眾開放。此后,法國民眾和研究人員可通過行政部門對檔案進行“免費咨詢”,但是必須服從解密文件的國防保密規定。

維希政權是法國一戰英雄貝當與德國侵略軍合作統治下的政權,是法國歷史上最黑暗的時期,維希政府幫助納粹德國從法國驅逐了7.6萬猶太人,包括許許多多的兒童。

歷史學家吉勒斯·莫蘭(Gilles Morin)表示,這些檔案或將揭示法國民族英雄、抵抗組織領導人讓·穆蘭(Jean Moulin)被捕真相。從法國抵抗同志處獲取的警方錄音和筆錄現在將和目擊者陳述一起作為研究人員的史料。“這也是死去孩子、被處決人士的要求,這是合法的要求。”

維希市因歷史陰影成為一種象征

一直以來,維希市因這段黑暗歷史忍受著長久的恥辱。維希位于法國中部的奧弗涅地區,它致力于打造一個充滿活力的未來。坐落在這里的多用體育園(Omnisports Parc)是歐洲最大、最全面的體育中心之一。這里還有一個法國語言中心,每年都會吸引數千國際學生。而建于拿破侖三世時期的賭場,已經改造成了一個會議中心。今年8月的最后一個周末,來自全球各地的3000人沖過這里的街道,參加維希第一屆鐵人三項賽。維希的護膚產品已經開始在美國打開嶄新而客觀的市場。

盡管維希已經變成現代化的大都市,戰爭年代的幽靈卻揮之不去。很多人對維希的印象仍然停留在電影《卡薩布蘭卡》結尾,這個城市就如雷諾上尉厭惡地扔進垃圾桶的那瓶水。

鐵人三項賽路線途經公園酒店(H?tel du Parc),貝當在那里的辦公室被某紀念組織精心保護了起來。

2008年,維希市主辦歐盟會議,由時任法國內政部長布里斯·奧爾特弗(BriceHortefeux)組織。雖然有27名部長及歐盟高層代表出席了會議,但許多法國人對于選擇在維希市舉辦會議表達了憤怒。在二戰之前,這一選擇很可能會受到歡迎和稱贊。

維希市市長克勞德·馬呂勒(Claude Malhuret)是“無國界醫生組織”的創始人,他和這里的許多人一樣,對維希遭受的持久惡名感到困惑和憤怒。“這個城市有很多故事,也有真相,因為那段歷史非常復雜,很長時間以來,人們一直錯誤地定義了這座城市。”

前法國抵抗運動戰士呂西安·居約(Lucien Guyot)稱,貝當政府“遠遠超出了德國人的期望,特別是將外國猶太人包括孩子,驅逐到集中營。”他補充說,“但是,不可原諒的是政府的行為,而不是這座城市的行為。”

1995年,時任法國總統雅克·希拉克官方承認法國在驅逐猶太人方面負有國家責任。“那些黑暗的時刻將永遠玷污我們的歷史,侮辱我們的過去和傳統。”他說,“是的,占領者們愚蠢的犯罪行為得到了法國的支持。”

維希旅游局局長菲利普·讓德爾(Philippe Gendre)說,“我通常將維希和柏林做比較,柏林召開人權集會時,人們不會聯想到第三帝國。維希不再是一座城市,它變成了一種象征。”

“通敵者最多的地方是被占領區”

“很多年來,維希試圖改造自己。”住在這里的退休歷史學教授亨利·迪歐(Henri Diot)說,“最后,它只能依靠自己。”

新公開的檔案或將改變這一現狀。“維希政府設立在這里,在自由區,但是檔案清晰地表明,通敵者最多的地方是被占領區,包括巴黎。”維爾特說,“而且,我們所在的奧弗涅地區,擁有法國最多的抵抗戰士。”

美國歷史學家羅伯特·帕特斯頓(Robert O. Paxton)寫了一系列關于“黑暗時代”的文章,他也對維希遭受的誹謗提出異議。“停戰以及接受停戰決定,不是在維希而是在波爾多做出的。那些在1940年7月10日投票給貝當的人來自法國各地。因此,維希人不比法國其他地方人負有更多責任。”

對于維希政權的歷史,法國民眾懷有微妙的心情。加拿大漢學家卜正民在其著作《秩序的淪陷》中寫道,1970年代,法國研究維希政府的歷史學家開始重新審視這段歷史,得出的結論推翻了二戰以來法國人許許多多堅定不移的假設。當新觀點揭示出法國當局為德國人的利益而工作,特別是大多數人幫助納粹消滅法國猶太人時,法國民眾普遍產生了對維希政府的厭惡情緒。

卜正民說,新觀點還揭露了大多數法國人沒有抵抗德國占領,實際上許多人還支持這種占領,這破壞了法國人一直以來引以為豪、令人欣慰的抵抗精神。在此層面上,這些研究成果強化了一個流行的看法,抵抗是道德上應該做出的正確選擇。從這個意義上而言,批判“抵抗主義”——信仰所有法國人都進行了抵抗——不能改變忠誠的價值,這是法國人高尚的美德,且保留在戰后一代人的理想中。然而,在批評“抵抗主義”的過程中,那些真正經歷戰爭的人引起了人們的關注。無論如何看待這些人,公平或不公平,他們都沒有達到自己一直標榜的、從戰爭中繼承的道德標準,而這是他們快樂生活下去的精神源泉。一旦從抵抗神話中受益的那一代人去世,這些令人不愉快的、不受歡迎的觀點才會公布出來,所以現階段,法國仍專注于整理那場戰爭的歷史遺產。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司