- +1

中世紀新年也是從1月1日開始嗎

如今,新年始于1月1日已經是一個深深根植于我們頭腦,不言而喻的事實。但是,可能會令很多人驚訝,雖然公歷及其前身的羅馬歷已經運行了兩千多年,1月1日過新年卻是一個相對晚近的傳統,距今不過400來年的歷史。

事實上,無論從對日月星辰的天文觀測還是生產勞動的安排來看,1月1日都只是一個平淡無奇的普通日子而已。以年歷的開始確定新年,純粹是一種人為規定。那么,就讓我們暫時摒棄頭腦中的固有觀念,一瞥古人的新年是在何時,又是如何度過的吧。

新年屬于馬爾斯還是雅努斯?

歷史記載中最早的新年慶祝活動始于公元前2000年的美索不達米亞,古巴比倫人的新年在三月中旬左右,以春分為一年的開始。這一天太陽位于黃經0°(春分點),直射在地球赤道上,晝夜等分,北半球溫帶的大部分地區都會進入明媚的春天,萬物復蘇,正是欣欣向榮的開始。今天,把春分日定為新年的習慣在很多中亞、西亞國家還可以看到。其他古代文明中,新年之日也大致都與太陽運行點有關,比如古埃及人、腓尼基人和波斯人從秋分開始計算他們新的一年,而古希臘人則在冬至慶祝新年的到來。

最早不以天時,而是人為規定歷法第一天作為新年的是好給萬物立法的羅馬人。在羅馬舊歷中,3月1日是一年的開始,讀者也許會糊涂,3月1日怎么成了歷法的第一天?其實在羅馬舊歷中,一年原本只有十個月,第一個月是Martius,得名于羅馬之父戰神馬爾斯,也就是現在我們所說的3月。如今的9月September,10月October,11月November 和12月December在拉丁語里的原意也分別是第七、第八、第九和第十。而1月Januarius(來自雙面神雅努斯)和2月Februarius(來自凈化之神法布魯斯)是后來為了改進這極不準確的歷法才新加入的。

羅馬歷是根據月相盈虧而制定的太陰歷,新年的概念本就不像以太陽運動周期為基礎的太陽歷那樣清晰。雅努斯月和馬爾斯月究竟何者為一年之始,羅馬人也糾結了很久。雖然在共和國時代,1月就被作為羅馬執政官及政府的換屆之月,官方上新一年的開始,但民間在3月1日慶祝新年到來的風俗仍然非常普遍。公元前46年,凱撒頒布法令,將舊羅馬歷改為陽歷儒略歷,這時才真正確定下1月1日為新年的觀念,并通行于整個羅馬帝國時代的西歐和地中海。

中世紀的混亂新年

隨著羅馬帝國轟然坍塌,歷史進入中世紀之后,雖然儒略歷仍然在使用,1月1日為一年之始的觀念卻逐漸消失了。傳統的解釋是,羅馬天主教會認為1月1日和基督教信仰毫無關系,雅努斯之月第一天搞慶祝活動純屬異教崇拜的殘留,于是在公元567年確定基督紀元時將之廢止。

但實際上中世紀早期的教會根本沒有覆蓋歐洲、深入民間的廣泛影響力,他們所能做的無非是把各種民間傳統節日改頭換面重新包裝成基督教節日和圣徒紀念日。1月1日新年習慣的消失,多半還是由于羅馬帝國的崩潰,原先那種征服者對被征服者、城市文明對鄉村文明的統治秩序不復存在,基于歷法人為規定的新年在民間也就喪失了生命力。

中世紀的新年始于12月25日圣誕節,至少宗教上的一年是如此。實際上,基督耶穌在哪一天誕生無論在《圣經》里還是歷史考證上都是個語焉不詳的未解之謎。12月25日原本是羅馬的冬至農神節,也是波斯太陽神密斯拉的誕辰節。教會將這些古代遺產吞下,涂抹上了基督教慶典的色彩,就如同春分、夏至和秋分分別變成了圣母領報瞻禮(又叫天使報喜節)、圣約翰節和圣米迦勒節一樣。

在世俗領域,新年的開端就五花八門了。法國宮廷的習慣是復活節重新紀年,但由于復活節不是根據陽歷而是陰歷來確定,每年日期不固定,這就造成有些年有十三個月,有些年只有十一個。別的地方有其他的習慣:法國的博韋、蘭斯,德國的科隆、洛林,以及英格蘭和愛爾蘭一般遵循3月25日圣母領報瞻禮;菲雅克卻像古羅馬人一樣把新年放在3月1日;法國西部的安茹、旺多姆、諾曼底和西班牙很多地方則以圣誕為始。對廣大勞動人民來說,新年被國王的掌璽大臣官署具體規定在哪一天并沒有多大意義,他們祖祖輩輩的勞作和生活習慣已經為他們制定好了年歷周期。

農民的新年一般是開始于圣誕節或主顯節(又叫三王來朝節,1月6日),在這時,種植的谷物已經收割,人們在空場上脫粒和揚場,完成了最終的收獲。冬小麥的播種,還有對休耕土地的第三次,也是最后一次翻耕也已結束,一年周而復始的農活終于告一段落。嚴冬來臨,農家儲備了足夠的木材、麥秸和泥炭以備過冬,11月屠宰的牲畜已經變成咸肉可以享用。人們幽居陋室,烤火聊天,孩子們打雪仗,滑冰,享受為數不多的閑暇時光。

新年長假做什么

在中世紀盛期,根據習慣,當年的地租、賦稅早在9月25日圣米迦勒節以前就應繳納清算完畢,此時農民除了為領主的餐桌獻上如一只閹雞或三塊奶酪之類的禮物之外,沒有任何其他義務。領主倒是會給他的領民們送更多的新年禮物。根據現存的莊園賬目看,有時一個人能得到“兩條白面包,夠一整天喝的啤酒,一塊抹了芥末的牛排以及一些熏豬肉”,一戶五口之家可以得到相當豐盛的節日食品。

過新年當然也少不了宗教活動,人們用松枝、冬青、常春藤等常綠的樹枝、樹葉裝飾住宅,有些人還要去位于鄉村中心的教堂廣場上幫忙搭建紀念耶穌誕生的馬槽和上演奇跡劇的戲臺。在節日期間,由鄰村和本村村民組成的臨時演員隊伍將會在堂區執事的帶領下表演《圣經》故事。耶穌誕生和東方三博士來朝當然是必演的橋段,其他無論是“喜怒無常的希律王”還是“暴跳如雷的彼拉多”,粗俗而活潑的表演總能讓老鄉樂上好一陣子。

另一方面,福音書里記載的那些感人場面在眼前上演,也能讓人們心酸落淚,從而體悟些許本堂神甫滔滔不絕想要灌輸給他們的東西。圣誕的子夜彌撒結束,人們就各自回家團聚,用傳統菜肴舉行一年中最盛大的聚餐。

宮廷的慶典和民間大同小異,也是集會、彌撒然后聚餐的三部曲。從卡佩王朝初期開始,法國國王就會在圣誕節戴冠,不同于在蘭斯大教堂的涂油加冕儀式,只是個禮儀形式。國王頭戴王冠身著王袍,巡行于眾人面前,向賓客致意,大小貴族則各司其職,或掌王旗開路,或持御劍隨行,形成一支盛裝隊伍,好不熱鬧。不過,圣誕在中世紀的宮廷算不上最盛大的節日。畢竟凜冬時節北風刺骨,寒冷難耐,貴族們更愿意宅在家里。

最隆重的宮廷節日是復活節后四十天的基督升天節,那時正是四月底五月初,春風送暖、鳥語花香,外國的貴賓,王國各地的諸侯、騎士們都能聚集起來,見證皇帝和國王舉行婚禮、加冕禮、騎士受封禮、締結和約等各種盛大慶典,同時還能在戶外支帳篷,搭舞臺,搞賽詩會和比武大會,一直持續好多天。

勞動人民沒有這樣的余裕,他們只能在隆冬農閑時分自得其樂。圣誕節的后三天分別是使徒約翰節、圣斯特凡節和諸圣嬰殉道節,雖然這其中有兩個是紀念被屠戮殉道者的有些“血淋淋”的節日,但人們依然沉浸在過年的喜慶氣氛中。

李騰先生在《中世紀的人們怎么慶祝圣誕節》(http://www.kxwhcb.com/newsDetail_forward_1412020)一文中提到英格蘭“兒童主教”活動,法國也有類似風俗。諸圣嬰殉道節這天,領主的侍童和教堂唱詩班的兒童會將教堂教士團的神職人員全部替換,其中,被選出來的小“主教”在祝圣完畢后,會被戴上主教冠,從議事司鐸處接過主教的手套,仿佛他就是真正的教區之主。隨后,這群孩童嘻嘻哈哈地圍繞附近村莊和修道院游行,人們像向領主奉獻一樣,這個送一只山羊,那個送三只閹雞,孩子們自然全部笑納。到后來,這項純屬娛樂的習慣簡直變成了慣例和負擔,圣西爾修道院的院長忍無可忍,終于在1381年打官司將之廢除。

1月1日是圣誕節后的第八天,依照猶太教習俗,初生的耶穌在這一天進行割禮,于是1月1日這個羅馬帝國時代的新年被教會命名為耶穌割禮節。中世紀的人們仍然在這一天互贈禮物,但內涵已經從新年饋贈變成暗合猶太教割禮的送禮習俗,不得不令人感嘆羅馬教會的腦筋動得實在高明。

1月6日的主顯節是為了紀念東方三博士朝覲耶穌顯身而設立。依照傳統,主顯節當天,人們要分食一種叫做國王薄餅(galette des rois)的食物。薄餅中預先被放入一粒蠶豆,誰吃到這顆蠶豆,誰就是“國王”,可以在宴會上呼來喝去,為所欲為。這一天在很多地方也被視為新年的開始,年前還有債務沒還的人要在這一天償清。

新年的余氛

主顯節一過,為期兩周的圣誕?新年慶祝活動宣告結束,這年也就算過完了。但是,正像中國人過完春節假往往還會將節日氣氛一直保持到正月十五上元節一樣,中世紀的歐洲人也還遠未從節日的歡騰中清醒過來。

事實上直到2月的圣灰日以前,人們仍然在無所事事地享受生活。嚴酷的天氣使人除了在自家房前屋后修修柵欄、籬笆和谷倉,干不了什么活。其間在2月2日的圣燭節,人們會從教堂帶回祝過圣的蠟燭,留待暴風雨之夜或家中有人去世時點燃。

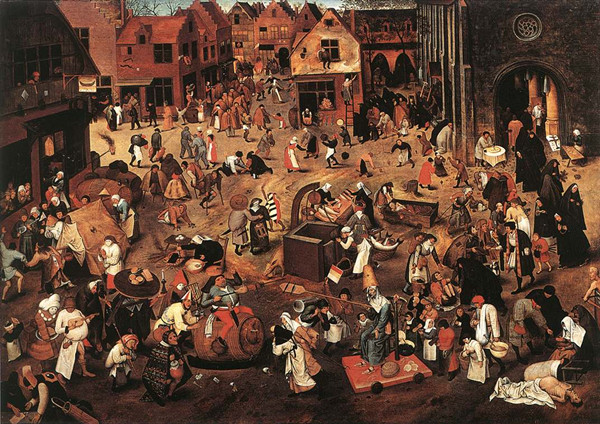

圣灰日是復活節前的四十天,這一天宣告了四旬大齋期的到來。從這一天起直到復活節,除了星期日,基督徒要守齋,不能行房也不能吃肉,是最令人厭惡的一段日子。因此在圣灰日前,眾人帶著“過把癮就死”的縱欲精神,盛裝列隊巡游,盡情吃喝玩樂。年輕的男男女女會做出很多荒唐事,將最后一點過年氣氛發揮到了極致,也會因此惹出不少麻煩。

這是古代異教迎春祭禮和狄俄尼索斯崇拜在中世紀的延續,也是現代狂歡節的由來。教會自然要對此做出諸如“惡魔般的寡廉鮮恥”和“魔鬼誘惑下的異教儀式”的徒勞譴責。但等到圣灰日來臨,所有人都要到教堂禮拜,接受神甫用圣灰在前額上劃十字,體會“塵歸塵,土歸土”的人生感悟,一切吵鬧喧囂也就戛然而止,平息下來。

四旬齋里,百姓們只能靠腌鯡魚補充蛋白質,糖、蛋和奶都在禁食之列,日子索然無味。但新年的歡樂還沒有最終結束,大齋期最后一周,也就是復活節前的“圣周”,每天都有宗教活動調劑人們的生活。

復活節前的星期日是圣枝主日,紀念耶穌騎驢進入耶路撒冷。大家會在城外集合,然后手持棕櫚枝或柏樹技游行到教堂,游行時有人持十字架或福音書,象征耶穌。法國一些地方還會請人畫一頭驢,而在德國人們會做一頭木驢,背上放耶穌像,腳上安裝滑輪,牽引著前進。

圣枝主日后的三天在集體誦讀福音中度過,星期四是圣餐日,星期五是耶穌受難日。在圣餐日這天,皇帝、國王、主教、領主等顯貴們都要親自接見乞丐或來自濟貧院的窮人,數量大體是12個,象征十二使徒。貴人要給這些窮人洗腳,然后一起吃飯,再贈以金幣,以紀念最后的晚餐。通常情況下,這只是走個形式,窮人的腳事先已經洗過了,只需要為他們擦干,但如圣路易這樣虔誠的國王會以謙卑之姿一絲不茍地完成濯足禮。

“圣周”的星期日,在長期的壓抑后,復活節終于在興高采烈中爆發。教堂鐘磬齊鳴,被赦了罪的人們領取圣餐,然后用豐盛的美酒佳肴一掃齋期的陰霾。但復活節和常常與之相伴的天使報喜節的歡樂并不能持續很久,春分的到來也意味著年真的過完了,大地已經回暖,忙碌的春耕、一年的辛勤勞作開始了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司