- +1

評(píng)展|扎哈特展,一個(gè)“大型售樓處”?

扎哈·哈迪德于2004年摘得有建筑界“奧斯卡獎(jiǎng)”之稱的普利茲克獎(jiǎng)。上海藝倉美術(shù)館“實(shí)踐與探索——扎哈·哈迪德建筑事務(wù)所特展”是繼復(fù)星藝術(shù)中心安藤忠雄展后,又一個(gè)出現(xiàn)排隊(duì)觀看的現(xiàn)象級(jí)建筑展,扎哈本身足夠有吸引力,但這一展覽并沒有展示扎哈的畫作、手跡和其人的更多維度,更有觀點(diǎn)認(rèn)為此一展覽似乎有點(diǎn)像“大型售樓處”。現(xiàn)代建筑展覽給公眾帶來的到底是什么?這些是值得讓人深思的。

上期“評(píng)展”欄目有文章點(diǎn)評(píng)了西岸美術(shù)館“蓬皮杜館藏與康定斯基”兩展,有讀者從不同角度提出了自己的理解。

《澎湃新聞·藝術(shù)評(píng)論》也希冀“評(píng)展”欄目成為對(duì)話和爭(zhēng)鳴的平臺(tái)。本欄目投稿郵箱:dfzbyspl@126.com,郵件標(biāo)題請(qǐng)注明“評(píng)展”。

地點(diǎn):上海藝倉美術(shù)館

展期:2021年7月2日—8月29日

點(diǎn)評(píng):當(dāng)建筑模型被視作一種現(xiàn)代藝術(shù)進(jìn)入美術(shù)館時(shí),人們仿佛進(jìn)入了一個(gè)大型售樓處。主辦方難道是開發(fā)商思維?

評(píng)星:二星

對(duì)于扎哈的這一展覽,開幕前主辦方就提煉了幾個(gè)關(guān)鍵詞:建筑魔女、普利茲克、華麗曲線、現(xiàn)代主義……很快大家便將注意力集中在扎哈·哈迪德這個(gè)獨(dú)一無二的女建筑師身上。結(jié)果到現(xiàn)場(chǎng)一看,后面加上了“建筑事務(wù)所”幾個(gè)字眼,整個(gè)展覽中除了照片墻上像素并不高清的幾張?jiān)牡抡掌鸵欢紊浇榻B以外,再也沒有與她本人直接相關(guān)聯(lián)的展品。我以為是來了解扎哈這個(gè)人的,結(jié)果是一個(gè)建筑成果匯報(bào)展。

美術(shù)館一層入口處的模型

扎哈·哈迪德建筑事務(wù)所特展現(xiàn)場(chǎng)。官方圖

與通常美術(shù)館中隔著安全距離、罩著玻璃的作品不同,此次大量的建筑模型和各種幾何立體模型幾乎裸展,滿足人們無數(shù)次打開閃光燈按動(dòng)快門的渴望。或許,對(duì)普通觀眾而言最重要的就是拍下各種如同外太空建筑般的模型,以確認(rèn)自己的參與感。筆者也實(shí)在納悶,這些拍下的照片和掛在墻上的建筑空間照片到底有何不同?模型和照片全都被密集而隨意的堆砌在一起,好像策展人生怕展品多到放不下;同樣隨意的,還有展簽的位置和其上云山霧繞的專業(yè)建筑術(shù)語。

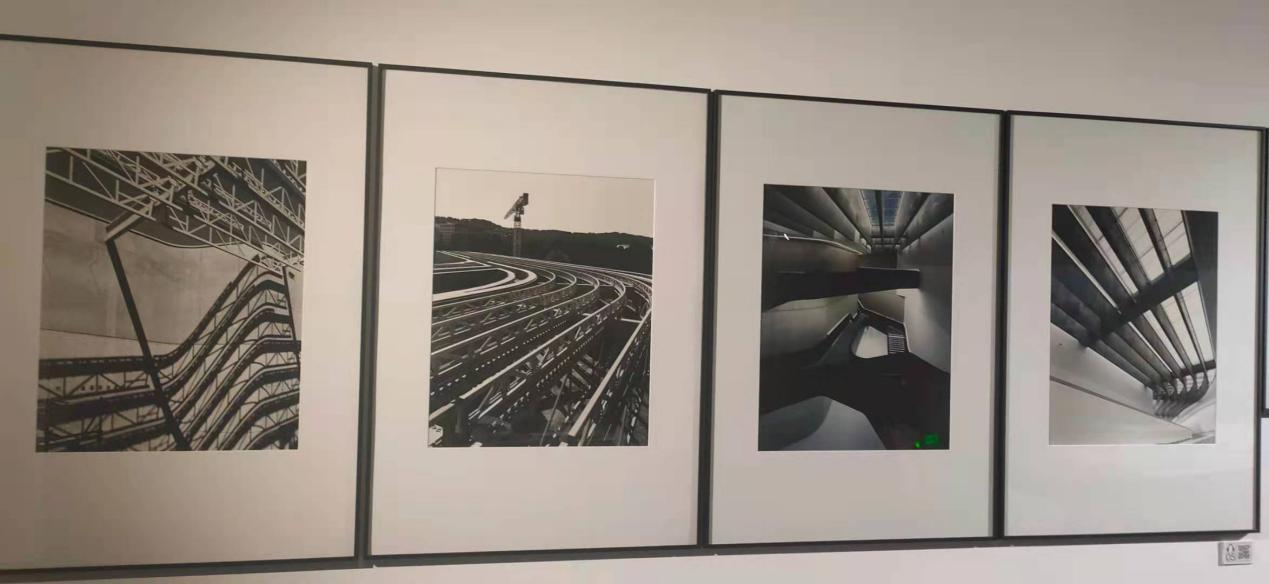

扎哈展二樓陳列的建筑作品照片

展覽以“文化建筑”、“綜合體”、“高層建筑”、“體育館”簡(jiǎn)單分類,其實(shí)每個(gè)人都能看懂這些建筑的功能,又僅僅只知道這樓是干什么的。一旦涉及背后的建筑理念——“曲面延展”“拓?fù)浠季S”“非線性空間”等再次將我難倒了,這些詞匯似乎在提醒非專業(yè)觀眾:看看就好,理解是不存在的。

扎哈展覽現(xiàn)場(chǎng),北京銀河SOHO建筑模型

扎哈·哈迪德,Steve Double攝

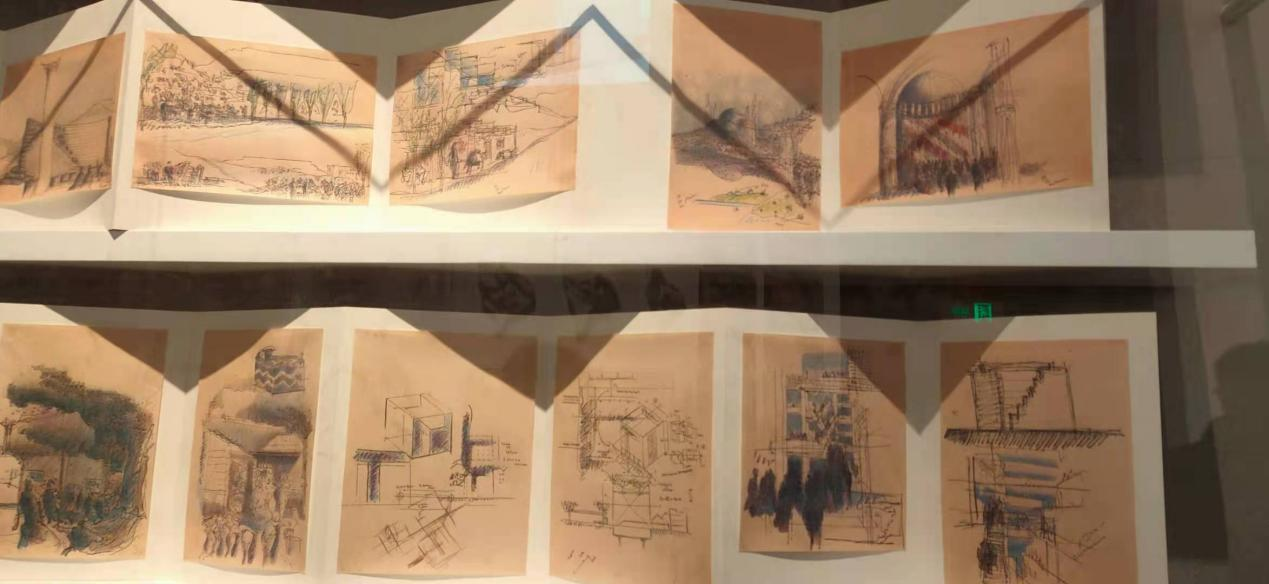

想到之前另一個(gè)火爆滬上的“安藤忠雄展”,墻面上展出了大量建筑手繪草圖。安藤年輕時(shí)、從日本出發(fā)游歷西方的具體路線,通過建筑的“朝圣之旅”試圖思考自己的工作,以及專業(yè)拳擊手的形象也鮮活起來。再之前,上海當(dāng)代藝術(shù)博物館(PSA)做了一系列建筑展,戈登·馬塔-克拉克、石上純也、讓·努維爾等均通過手稿、作品模型、影像等多個(gè)層面講述了建筑師的作品理念從哪里來,以及想象力如何依托現(xiàn)實(shí)迸發(fā)。但扎哈展逛完一圈,只能感嘆這些建筑造型所需的腦洞似乎非常人擁有,無法得知靈感來源。

復(fù)星藝術(shù)中心安藤忠雄展上,安藤忠雄在歐洲旅行時(shí)手繪的建筑草圖

如此不友好的策展思路,卻因?yàn)橹苣└邷靥齑笈砰L(zhǎng)龍的照片傳遍網(wǎng)絡(luò),迎來新一波營(yíng)銷點(diǎn)。試問既非歷史悠久的真跡,又非價(jià)值連城的藝術(shù)作品,現(xiàn)代建筑展覽給公眾帶來的到底是什么?難道是給觀眾提供發(fā)九宮格圖片的素材?

恐怕策展方也沒定位準(zhǔn)確。一不小心變得像房產(chǎn)開發(fā)商布置的效果,而觀眾也只記得“到此一游”。(文/燦兮)

地點(diǎn):上海西岸美術(shù)館

展期:2021年7月28日—2023年2月5日

點(diǎn)評(píng):與同期展出的康定斯基展,講述藝術(shù)家作品風(fēng)格從哪里演變而來的直觀性不同。“萬物的聲音”的多元性或許體現(xiàn)了當(dāng)代藝術(shù)的正在延伸的多重面向,也通過沖擊對(duì)藝術(shù)定義的理解,提示對(duì)藝術(shù)作品的思考。

評(píng)星:四星

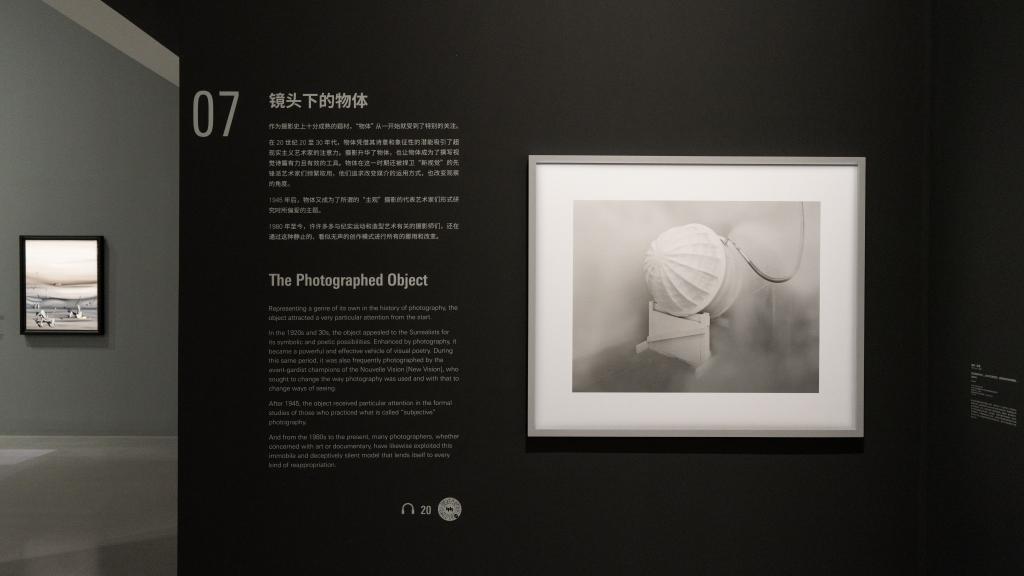

在東西方傳統(tǒng)中,對(duì)“物”的描繪有著悠久的歷史,雖然風(fēng)格理解迥然不同,但共通之處是畫家不僅在作品中展現(xiàn)畫技,更是通過物品的選擇、構(gòu)圖等體現(xiàn)思想。如16、17世紀(jì)源于荷蘭的靜物畫中,凋零的花朵寓意著基督教中“物質(zhì)生活歸于虛榮”的思想,骷髏更是“終有一死”的警示。中國(guó)文化中也是如此,南宋畫僧牧溪的《六柿圖》就是以禪宗的角度邀請(qǐng)觀眾沉思萬物平衡與生死規(guī)律的代表之作。可見,“物”長(zhǎng)久以來都是藝術(shù)家展示技法、表達(dá)思想的載體。

這樣的傳統(tǒng)延續(xù)到了百家爭(zhēng)鳴的現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)中。當(dāng)藝術(shù)不再局限于展示藝術(shù)家成熟的技法和思想,更具有一種實(shí)驗(yàn)性質(zhì),藝術(shù)家可以通過對(duì)“物品”的描繪來實(shí)驗(yàn)、開拓、提出疑問、挑戰(zhàn)權(quán)威。西岸美術(shù)館與蓬皮杜中心五年展陳的第二個(gè)常設(shè)展“萬物的聲音”即試圖以“物”作為線索,選取法國(guó)蓬皮杜中心館藏中20世紀(jì)以來與之相關(guān)的作品,為觀眾展現(xiàn)現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)的發(fā)展過程,以及伴隨時(shí)代藝術(shù)家所關(guān)注的問題。

展覽現(xiàn)場(chǎng),托尼·克拉格的《展開的螺旋體》(1982年),讓人聯(lián)想到城市的形態(tài)。

展出的百余件作品,雖然主要誕生于西方,但與中國(guó)城市化進(jìn)程也有共鳴。“萬物的聲音”作為常設(shè)展,與特展往往聚焦特定藝術(shù)流派或藝術(shù)家不同,它嘗試用大量不同藝術(shù)家的作品為觀眾梳理西方現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)的脈絡(luò)。觀眾可能對(duì)其中一些藝術(shù)家(如畢加索、杜尚、曼·雷)有一定了解,但對(duì)有些卻是陌生的。通過這個(gè)展覽可以將熟悉與陌生藝術(shù)貫穿。如果對(duì)某個(gè)藝術(shù)家特別有興趣,也可以以此開啟對(duì)他的了解。

展覽現(xiàn)場(chǎng),曼·雷 作品《堅(jiān)不可摧之物》(1923 ,1959年)

相比,西岸美術(shù)館常設(shè)展的首展“時(shí)間的形態(tài)”,此次“萬物的聲音”為觀眾了解現(xiàn)代當(dāng)藝術(shù)提供了另一種視角。但如果試圖僅通過一次參觀常設(shè)展來完整地學(xué)習(xí)20世紀(jì)以來的藝術(shù)發(fā)展是自然是不切實(shí)際的。展覽不是美術(shù)史教科書,展覽側(cè)重策展理念,關(guān)注內(nèi)容和邏輯的連貫性。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

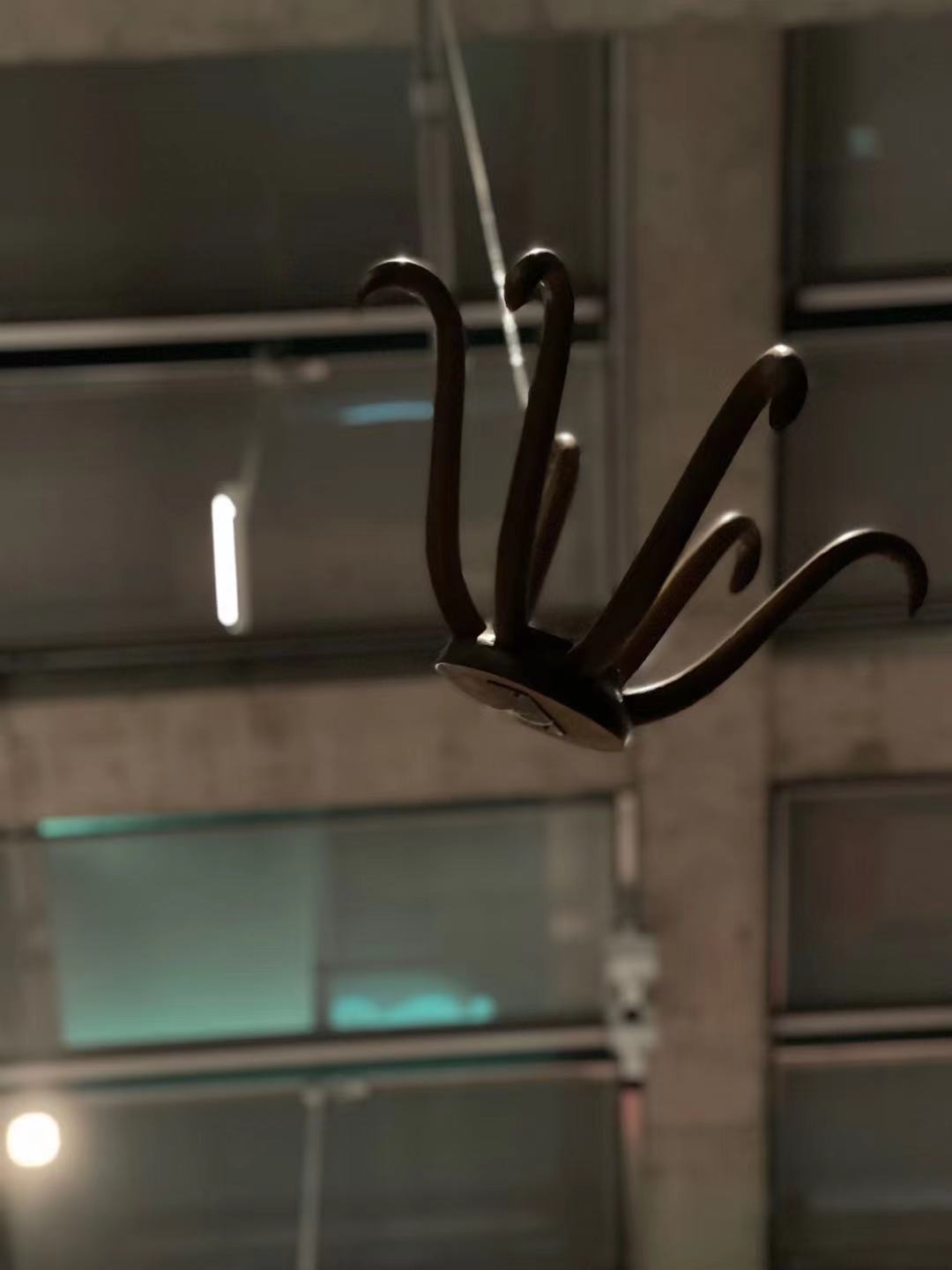

如果看過西岸美術(shù)館與蓬皮杜合作的兩場(chǎng)常設(shè)展,會(huì)發(fā)現(xiàn)展覽中即便是同一位藝術(shù)家的作品,從策展角度會(huì)給予不同解讀。比如,上篇“時(shí)間的形態(tài)”曾展出杜尚于1913年創(chuàng)造的首件“現(xiàn)成品”藝術(shù)《自行車輪》,而在中篇“萬物的聲音”中,觀眾將看到藝術(shù)家于1917年創(chuàng)作的另一件“現(xiàn)成品”藝術(shù)代表作《帽架》,進(jìn)一步理解杜尚從日常消費(fèi)品的角度對(duì)藝術(shù)價(jià)值及藝術(shù)姿態(tài)提出的質(zhì)疑。“《時(shí)間的形態(tài)》以主題性而非時(shí)間線性的方法,帶領(lǐng)觀眾穿梭于20世紀(jì)和21世紀(jì)的現(xiàn)代藝術(shù),同時(shí)突出了在這一時(shí)期,有關(guān)空間及解構(gòu),而第二場(chǎng)展覽則圍繞另一個(gè)同樣貫穿于整個(gè)現(xiàn)代性歷程的主題展開,那就是對(duì)物件功能的探討。

展覽現(xiàn)場(chǎng),杜尚,《帽架》,1917,1964年

從靜物畫開始,“物”是取之不竭的創(chuàng)作主題,它在西方現(xiàn)代藝術(shù)中經(jīng)歷從現(xiàn)成品、超現(xiàn)實(shí)主義物件、拼貼組裝、回收再利用等等的一系列變遷。因此,在觀看“萬物的聲音”的過程中,可以專注于思考作品中藝術(shù)家對(duì)“物品”這一概念的詮釋,也可以通過閱讀展覽各個(gè)篇章的主題,試圖理解所有藝術(shù)家和藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的因果緣由。雖然這也許有些“燒腦”,但如今看展覽僅是追求能視覺刺激和展覽美觀,顯然少了思考。但“思考”也許并非一蹴而就,好在“常設(shè)展”的一大優(yōu)勢(shì)是超長(zhǎng)展期(展出至2023年2月),觀眾有機(jī)會(huì)一看再看。

展覽現(xiàn)場(chǎng),展覽以藝術(shù)史和哲學(xué)史的雙重角度串起關(guān)鍵詞。

與同期展出的康定斯基展,講述藝術(shù)家作品風(fēng)格從哪里演變而來的直觀性不同。“萬物的聲音”的多元性或許這正體現(xiàn)了當(dāng)代藝術(shù)的正在延伸的多重面向。我認(rèn)為,展覽的目的不僅是介紹現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)的主要派別和代表作品,更是在邀請(qǐng)觀眾思考:藝術(shù)在當(dāng)下有何意義,又將如何發(fā)展?展覽也在鼓勵(lì)觀眾用更加積極和開放的心態(tài)看待藝術(shù)。

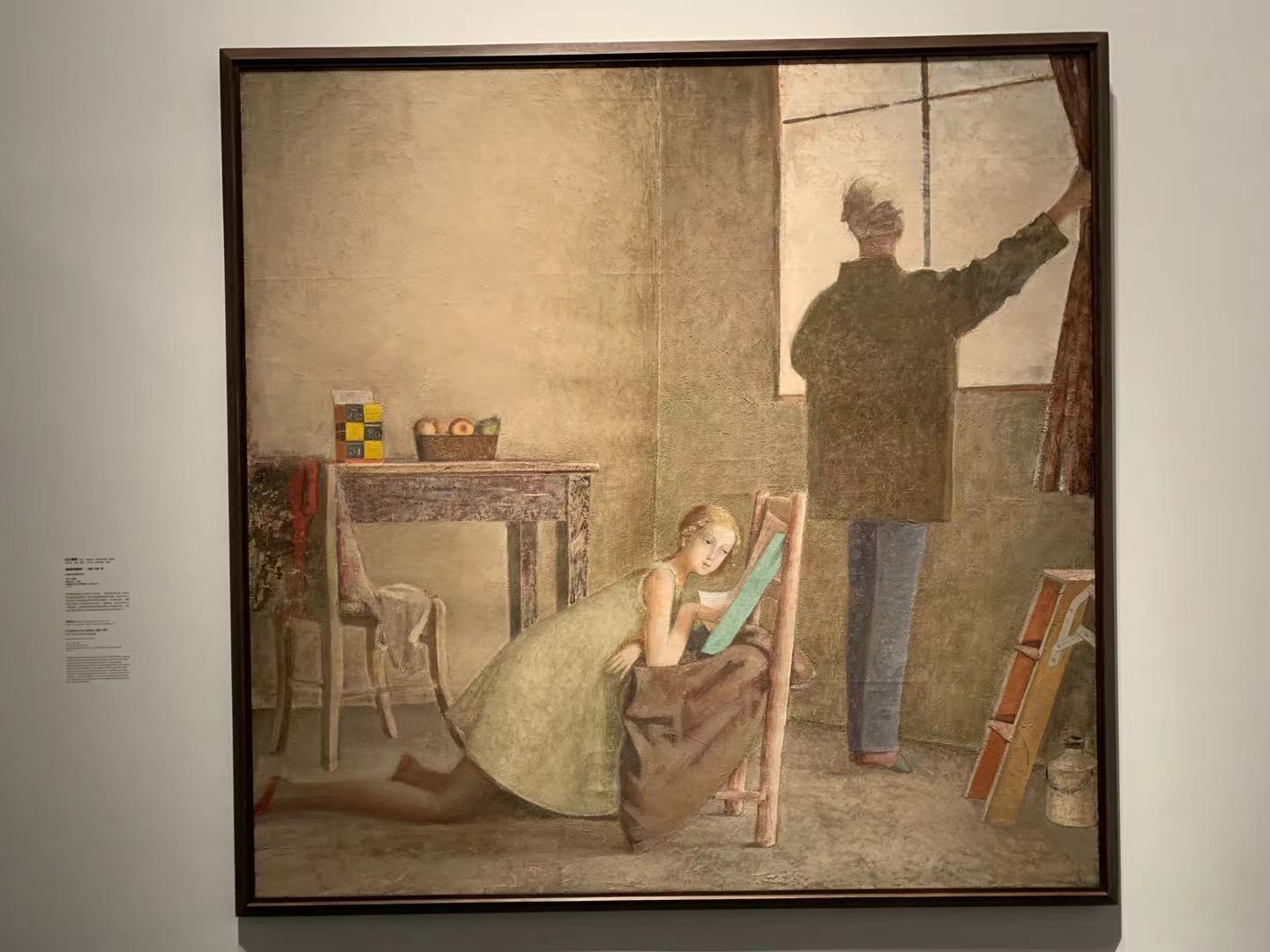

展覽現(xiàn)場(chǎng),巴爾蒂斯的作品

那么作品還有好與壞的區(qū)別嗎?觀眾對(duì)于“看不懂”的作品難道也要全盤接受、附和稱贊嗎?

其實(shí)藝術(shù)品仍然存在高下之分,將來也會(huì)是這樣。我個(gè)人非常喜歡此次展覽中奧倫蒂的《巡回桌》,也著實(shí)沒能欣賞那組讓很多人印象深刻的《可穿戴的椅子》。每個(gè)人的喜好有所不同,這沒有關(guān)系。我認(rèn)為更重要的是開闊視野,我也反思我的評(píng)判是出于偏見,還是經(jīng)過思考后忠于個(gè)人價(jià)值和審美的結(jié)果?這次展覽通過沖擊我們對(duì)藝術(shù)定義的理解,提示我們對(duì)藝術(shù)作品的思考。至于藝術(shù)應(yīng)該給人帶來美和愉悅,還是通過不斷的敲打促使人進(jìn)步,這是觀眾自己的選擇。(文/徐賽琳)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司