- +1

短蛇詩:暗涌在罩袍下,連通代際間普什圖女性隱秘的群體經驗

【譯者按】

對愿意去看到真實的阿富汗人的讀者,這份來自幾年前美國世界的“調查詩歌”或許能提供一個入口;持不同宏觀視角關注“阿富汗”議題的人,或許也能在其中找到一些想要的“聲音”。這些詩不會抽象問題,是活在歷史情境中的個體即刻的真情流露,充滿喜悲和幽默,無法被真正禁毀,也容得下矛盾和復雜性。同時,短蛇詩又超越歷史和個體,它起源于前伊斯蘭時代,歷經文化的融合流變,暗涌在罩袍下連通代際間普什圖女性隱秘的群體經驗。詩歌會在政治的疆界下流溢而出,普什圖女人也不會停止歌唱短蛇……

艾麗莎·格里思沃爾德(Eliza Griswold),美國記者、詩人。《紐約客》長期撰稿人,2019年因《友善與繁榮:一個家庭,美國的碎裂》(Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America, FSG, 2018)》一書獲得普利策獎(非虛構類)。另有詩集《清醒曠野》(Wideawake Field, FSG, 2007)和《如果男人,那么》(If Men, Then, FSG, 2020),作為詩人曾獲美國藝術文學院羅馬獎(2010)。自2003年起,格里思沃爾德與攝影師謝默斯·墨菲(Seamus Murphy)便去到阿富汗,并一道在非洲和亞洲多國從事調查報道,于2012年開始在阿富汗收集普什圖民間短蛇詩(Landay在普什圖語中意為“短毒蛇”)。2013年6月的《詩歌》(Poetry)雜志為此做了一期“短蛇”專題,全刊刊載了選編的詩歌和攝影作品。全部“調查詩歌”于次年修訂結集為《我是世界的乞丐:當代阿富汗短蛇詩》(I Am the Beggar of the World: Landays from Contemporary Afghanistan, FSG, 2014),獲得2015年美國筆會(PEN America)翻譯詩歌獎。本文譯自2013年《詩歌》專刊的網絡版。中譯版首發于“它們想過什么”,經譯者修訂轉載。

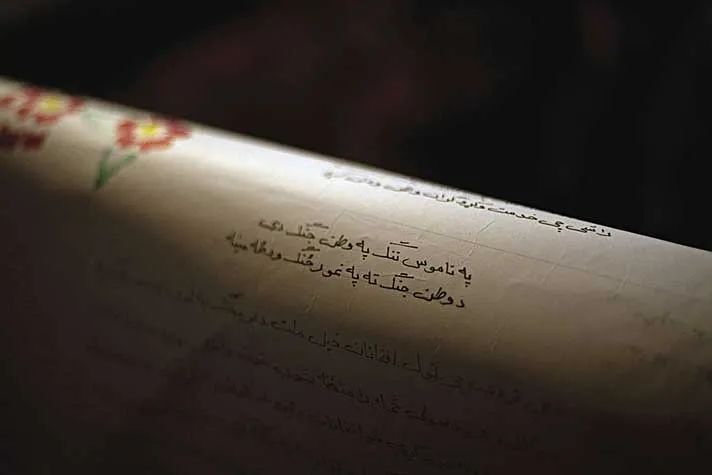

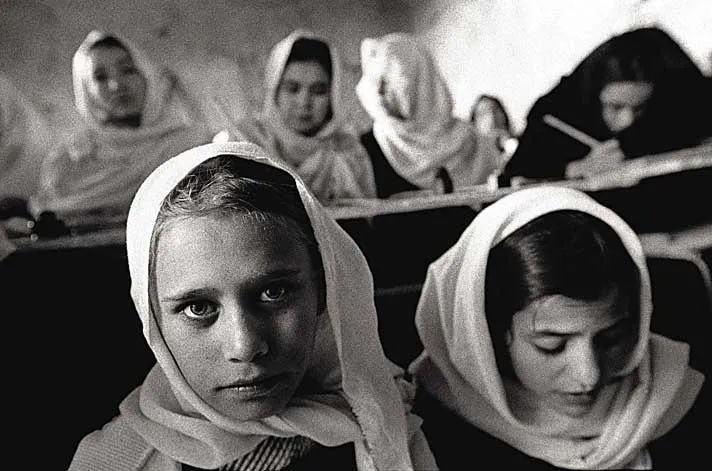

本文所有圖源:Seamus Murphy ,攝于1994年11月至 2012年12月。

我叫喊。你竟是石頭。

有一天你會發現我已離去。

唱出這首民謠的少女詩人自稱拉希拉·穆思卡 (Rahila Muska)。她住在赫爾曼德省,這是一個塔利班據點,也是自2001年10月7日美國入侵以來阿富汗34個省份中最為動蕩的省份之一。穆思卡和許多阿富汗鄉村女性一樣,不被允許離開家。由于擔心她會被軍閥綁架或強奸,她的父親在她五年級后就讓她輟學了。她從其他女性和廣播中學到的詩歌成為她唯一的教育形式。

在阿富汗文化中,詩歌受到崇敬,尤其是源自波斯語或阿拉伯語的高級文學形式。但上面這首詩是一首民間雙行體——一首“短蛇”(landay)——口頭且通常匿名的歌謠片段,其創作者和受眾大多不識字:她們是跨越阿富汗和巴基斯坦的兩千萬普什圖女性。傳統的短蛇常常伴隨手鼓的節拍高唱出來,它在1996年到2001年與其他類型的音樂一起被塔利班禁止,現在仍在一些地方被禁。

一首短蛇只有幾個形式特征。每首有二十二個音節:第一行九個,第二行十三個。詩結束于“ma”音或“na”音,有時押韻,但更多時候不押韻。在普什圖語中,字詞在兩行搖籃曲內部輕快地行進,這掩蓋了它們內容的尖銳,其獨特之處不僅在它們的美麗、淫穢和譏誚,還在它們清晰表達的戰爭、分離、家園、悲傷或愛情的共同真相。在這五個主要主題中,雙行詩表達了集體的憤怒、哀嘆、樸實的笑話、對家園的熱愛、對結束分離的渴望、對戰斗的召喚,所有這些都突破了對普什圖女人僅僅是一個藍罩袍下的沉默幽靈的簡單形象。

從可能在數千年前將這些詩歌帶到阿富汗的雅利安篷車到正在進行的美國無人機襲擊,短蛇詩的主題像嘻哈一樣被重新雜糅,舊詞被替換為相關的新詞。上百年的短蛇詩里的女人的衣袖如今變成了她的胸罩肩帶。殖民英國軍官成為了當代美國士兵。一本書變成了一桿槍。每一尖刻的詞語變化都蕩漾出在女性的生活表面下的社會諷刺。隨著美國軍隊即將在2014 年縮編,這些是在美國人撤離后處于最危險境地的抗議之聲。盡管一些短蛇詩對美軍的存在表示憤怒,但許多女性擔心,沒有了美國的參與,她們將回到孤立和壓迫的生活,就像在塔利班統治下那樣。

短蛇詩始于游牧民和農民,被她們圍坐在火邊分享,在田地上度過一天后或在婚禮上唱誦。三十多年的戰爭沖淡了文化,也使數百萬人流離失所,無法安全返回村莊。沖突也促成了全球化。現在,人們在虛擬空間通過互聯網、臉書、短消息和收音機分享短蛇詩。不僅僅是它們的主題使這充滿風險。短蛇詩多為吟唱,而在阿富汗人的意識中,唱歌關聯著放蕩。女歌手被視為妓女。女人靠秘密吟唱來規避風險——只在親密的家人面前,或比如,一個看起來無害的外國女人面前。通常在一個村莊或一個家庭中,某個女人會比其他人更擅長吟唱短蛇詩,但男人們不知道她是誰。阿富汗女性的生活很大部分是圍繞著榮譽的秘密舞蹈——在她看起來所是和她真實所是之間。

如今對女性來說,廣播中的詩歌節目是為數不多被允許的接觸外部世界的形式。拉希拉·穆思卡就是通過廣播了解到一個名為米爾曼·巴希爾(Mirman Baheer)的女性文學團體。團體每周六下午在首都喀布爾會面,還為像穆思卡這樣外省的女孩開設電話熱線,她們可以帶著自己的作品打電話參與或是與其他詩人交談。穆思卡(Muska)在普什圖語中是“微笑”的意思,她頻繁來電,才華初露,成為了這一文學團體的寵兒。她隱晦地提及她拒絕談的家庭問題。

2010年春天的一天,穆思卡在東南部城市坎大哈的病床上給她的同行詩人們打電話,說她自焚了。她自焚以示抗議。她的兄弟們發現她寫詩后,狠狠地揍了她一頓。許多阿富汗女性被禁止接觸詩歌,尤其是情詩:這意味著恥辱和自由意志。在傳統的阿富汗文化中,二者對女性而言都是不光彩的。不久之后,穆思卡去世了。

聽聞穆思卡后,我與攝影師謝默斯·墨菲(Seamus Murphy)一起前往阿富汗,受命為《紐約時報雜志》拼湊出她短暫的人生故事。找到穆思卡的家人似乎是一項不可能完成的任務——一位死去的在戰區在化名的保護下寫作的少年詩人——但最終,在一個名為wadan(阿富汗發展福利協會)的高效普什圖組織的幫助下,我們找到了她的村莊和她的父母。她的真名是扎爾米娜(Zarmina),她的故事不僅僅是關于詩歌。

這是一個未能完滿的愛情故事。她很小就同她的表哥訂了婚,卻被禁止嫁給他,因為他在他父親新近去世后付不起聘金(volver)。她的愛情注定失敗,她的未來充滿了不確定;死亡成為她唯一可以控制自己生命的方式。

你把我賣給了一個老頭,父親。

愿神摧毀你的家,我本是你的女兒。

穆思卡沒有寫下這首詩,但經常在電話上向米爾曼·巴希爾的女性朗誦短蛇詩。這很常見:在數以萬計的流傳的短蛇詩中,一位女性僅記得與她的生活相關的少數。短蛇詩能流傳下來,因為它們不屬于任何人。與她的筆記本不同,這首小詩不能被穆思卡的父親撕毀。

在2012年冬天的那次旅行中,我也開始收集短蛇詩。一天下午在赫爾曼德,我們尋找死去的詩人時碰到了一場農業研討會,女人們在學習種植蔬菜,而不是利潤更高的罌粟。當我問是否有人知道短蛇詩時,一位名叫古爾瑪卡伊(Gulmakai)的女人跳了起來,朗誦出了以下這首詩。

跟老頭做愛

就像操枯萎霉黑的玉米桿。

房間里約有六十位女人,噴出一陣哄笑,但我聽不懂普什圖語,而且因為這首詩是關于性的,25歲的誠實的未婚翻譯阿斯瑪·薩菲(Asma Safi)也沒聽懂。性、婚姻、愛情——都可以是一樣的,于是這首詩的字面翻譯差不多是:愛或性或婚姻,男人,老/ 愛或性或婚姻,玉米桿,黑菌病。也即,很神秘。直到后來,阿斯瑪的叔叔給我們畫了一根健康的嫩玉米稈,旁邊是一根腐爛枯萎的玉米稈,我們(更確切地說,我)才明白了這首短蛇的含義。我試圖再次聯系古爾瑪卡伊(她當時給了我她兄弟的電話號碼),但她沒有得到他的許可來說話。

九個月后,墨菲和我回到阿富汗,唯一的目的就是收集這些詩歌。多年來,我們一直希望合作收集能夠捕捉阿富汗生活的人性和幽默的文字和圖像。我想在美國撤離和她們的聲音消失之前收集女性的詩歌。像許多長期受苦的人一樣,阿富汗人學會使笑聲成為一項生存技能。對阿富汗女性來說尤其如此。然而,尋找、收集、記錄和逐字翻譯這些小詩是一項艱巨的挑戰。為了收集它們,我和謝默斯翻閱了絕版藏書書頁,秘密進入過難民營、私人住宅、馬場和幾場婚禮。由于短蛇詩屬于阿富汗女性的隱秘世界,許多人不會在彼此面前分享它們,害怕以后會有謠言。有些人要求更改她們的名字,或是叫我不要記錄下我是如何找到她們悄悄告訴我的短蛇的。一位丈夫在我和他的妻子喝完茶后趕緊走到我面前,問她告訴我的短蛇的主題。“分離”,我告訴他。那首詩關于性。

為了找這些詩歌,我們從難民營開始,就像詩人知識分子賽義德·巴霍丁·馬杰魯(Sayd BahodineMajrouh)在1980年代內戰期間收集短蛇時所做的那樣。【1988 年,馬杰魯被后來成為塔利班的宗教狂熱分子暗殺。1994 年,他的一位法國同事安德烈·維爾特 (André Velter) 以法語出版了這些短蛇詩,題為《自殺與歌唱》(Le Suicide et lechant)。2003 年,詩集由Marjolijn de Jager翻譯成英文,出版為題名《愛與戰爭之歌:阿富汗女性詩歌》(Songs of Love andWar: Afghan Women's Poetry, Other Press, 2010)。“自殺”奇怪地缺失了,而今天,和三十年前一樣,死亡和歌唱仍然是像拉希拉·穆斯卡這樣的普什圖女性即可采用的兩種反叛和自主的形式。】短蛇屬于鄉土傳統,而普什圖農村的中心地帶是個戰區,前往偏遠村莊會危及女人們和我們。有些時候,女人們要求我穿著罩袍去她們家,以免被間諜或愛管閑事的鄰居看到。以過去十年我們當記者的同樣艱辛的經驗,謝默斯和我開玩笑說這是調查詩歌(investigative poetry)。

在一個難民營,我偷偷溜進了一個只有女性的婚禮聚會。按照習俗,為了顯現新娘的極度低調謙卑——解讀為童貞——新娘全身覆蓋著厚厚的白面紗,蹲在墻邊,而客人則將錢塞入她的拳頭,要付錢看她的臉。有人會拿出鼓,女人們開始哼唱北約轟炸襲擊的詩歌。我在我的iPhone上錄制了她們的歌聲,這讓她們非常震驚,在我下次造訪時,她們從我這里拿走了我的手機,把它塞進一堆枕頭下面的角落里。首都喀布爾的難民營后,是東部城市賈拉拉巴德及其周邊地區的私人住宅、學校和政府辦公室,賈拉拉巴德是一個擁有數百年歷史的詩歌和短蛇的中心。在我無法去見偏遠村莊的女性時,我請當地的領袖、教師和其他人收集短蛇詩帶給我。它們中有些最有趣的詩,因為許多這樣的地方被進攻的無人機圍困,我還發現,無人機(叫作bipilot,沒有飛行員,或remoti tayara,遙控機)也進入了短蛇的語言。

近來有很多所謂的“塔利班詩歌”:表達對美國人的憤怒或忠于武裝分子事業的詩歌。但這些情緒與對塔利班的熱愛并無太大關聯。相反,它們反映了對外國占領的厭倦以及對生活在無人機襲擊威脅下的日益恐懼。我發現,尤其是在那些不得不逃離轟炸襲擊或失去家人(無論是塔利班戰士還是農民)的女性中,都在唱他們對美國人的仇恨和對塔利班的支持,僅僅是對她們在我們的十二年戰爭中所忍受的一切的反應。這些零散的愛國歌謠更多關于阿富汗身份而非宗教,盡管兩者經常交織在一起。我本想探索過去十年的戰爭對阿富汗文化的影響,分享性、樸實、對軍事占領尤其是轟炸的憤怒,然而這些高壓下的詩歌幾乎沒有包含這些主題。而矛盾之處在于:沒有美國的存在,阿富汗女性的困境將更加慘淡。

翻譯這些詩是一個復雜的過程。我同兩位普什圖語母語人士(因為需要,她們都為年輕女性)一起收集了其中的大部分詩歌。在阿富汗發展福利協會在喀布爾的舒適房屋里,就上幾加侖綠茶,我們將這些詩轉錄為普什圖語,它的字符和發音與阿拉伯語相同,這樣我可以發出詞語的聲音,盡管我無法知曉它們的含義。我們會在車上或午餐期間匆忙地粗制出一首詩的英文版本,判斷是否值得花時間將其恰當地譯入英文。然后,我與一位翻譯一起將選定的詩歌逐字譯成英文。根據時常荒謬的字面版本,我與幾位普什圖語母語人士——學者、作家、記者和普通女性——一道仔細讀解每首詩,以確保譯文的意義。我的版本經常比原版更押韻,因為英語的民間詩韻傳統被證明是將普什圖語的音律帶入英語的最有效方式。對翻譯最有用的評論來自阿富汗著名小說家穆斯塔法·薩利克(Mustafa Salik):“別太擔心要忠于普什圖語。用英語正確地表達它們,讓人們得以欣賞它們”。

在促成這個項目的眾多卓越慷慨的人中,首先是翻譯阿斯瑪·薩菲,她冒著作為普什圖女性與外國人一起旅行的風險和丑聞,在2012年初便陪我和謝默斯到赫爾曼德尋找穆思卡。為了確保她的安全和榮譽,她的叔叔薩菲烏拉(Safiullah)帶上武器同我們一起旅行。2012年秋,阿斯瑪·薩菲在前往喀布爾醫院的途中因心臟病在出租車上去世,當時她正計劃我們的下一次實地考察。這一選集獻給她。

姐妹們坐在一起,總贊美她們的兄弟。

兄弟們坐在一起,把自己的姐妹賣給他人。

·

我會以愛人之血文身

讓綠花園里每一朵玫瑰都羞愧。

這首短蛇被認為出自阿富汗民間英雄馬拉萊(Malalai),一位普什圖詩人女戰士,與指揮官阿尤布·汗(Ayub Khan)一起作戰,于1880年7月27日的邁萬德(Maiwand)戰役上擊敗了英國。它的主題:戰斗——jang;一個女人的自豪,為她愛人的勇氣和為祖國犧牲的意愿——watan;愛——meena;分離——biltoon;悲傷——gham,是貫穿這些詩的五種最常見的思潮。此外,這首短蛇提及一個文身——khal——是過去女性常在出生時為了抵御邪惡之眼而紋上的。現今,給女嬰文身不太常見了,因為這種做法被認為是迷信的,非伊斯蘭教的。然而,年長的普什圖女性的臉上仍點綴著這些粗糙割出的圓圈、月亮和花朵:另一個時代的鮮活印跡。

昨晚你沒來真可惜,

我用床的硬木樁替代了男人。

·

穿上自殺背心抱住我

可別說我不會給你一個吻。

許多短蛇用性和戰爭來取笑男人在床上和戰斗中的懦弱。這是普什圖女性通過這些民謠打破社會規范的方式之一:誘惑男人,同時嘲笑他們的軟弱,在他們應該展示最強的技能時。這里的第二首短蛇中,說話的女人正在羞辱她怯弱的情人,說她寧愿被炸毀,也不愿讓他撒謊說她害怕親吻他。普什圖女人以不懼怕為榮。

女孩:

將手滑進我的胸罩里。

撫摸一顆成熟的坎大哈紅石榴。

男孩:

我也想把手滑進你的胸罩,

但誰會往侍者罐子里扔錢幣呢?

這是一首重新混合后的非常古老的短蛇:“衣袖”一詞在這里被普什圖語中的“胸罩肩帶”取代。詩的新舊版都顯示了這些詩數世紀以來的咸濕味。而今諷刺的是,東南部城市坎大哈,阿富汗最著名的石榴產地,也成為了塔利班的發源地。盡管表面嚴格,女性的反叛在暗里涌動。短蛇是其最重要的表達形式。由于它們是集體和匿名的,女性在重復它們時不必為此負責。

在第二首雙行詩中,男人回答說他不能觸摸女人的胸罩,因為他得在那之后沐浴以凈化自己。他問,誰來支付他使用浴室的費用呢?這是對女人大膽的挑戰的巧妙回應。

你的眼不是眼。是蜜蜂。

我無法治愈它們的蜇刺。

·

竟沒有一個男人敢看

我未嘗撫摸的大腿燒掉我的褲子?

·

以神之名,我會給你一吻。

停止搖晃我的水罐,弄濕我的衣!

·

我會在石榴園里吻你。噓!

人們會認為是山羊困在了灌木叢里。

·

來,讓我們腿貼腿躺下。

如果你爬到上面,我不會哭的。

·

哎喲!別把我擠那么緊:

昨晚變成了女人,我的胸還焯燙。

·

明月啊,以神之愛,

別以這般赤裸的光暈眩一對愛人。

·

爬上山頭便看到

我愛人的篷車今夜入眠的地方。

關于短蛇詩起源的一個主流理論將其追溯到了公元前1700年左右青銅時代到達阿富汗、巴基斯坦和印度的印度-雅利安篷車。這些詩可能是在長長的車隊間來回應和的交流中演變而來。許多詩歌都提到了這種游牧生活方式,以及月亮、花朵和自然。作為古歌謠,它們被認為與吠陀經有關,這些印度教經文至少有五千年歷史,由被稱為slokas的對句組成,與短蛇詩不無相同,只是它們的長度為十六個音節,而不是二十二個音節。

女兒,美國的河都不濕。

年輕女孩在互聯網上學盛水罐。

·

愛情可以簡單成怎樣?

讓我們現在就訂婚吧。短信我。

傳統上,在短蛇詩和普什圖社會中,女人們取水的河岸,或稱godar,是浪漫的場所。男人被禁止去godar,但他們經常偷看他們在往返于河岸的暗戀對象。許多普什圖鄉村女性認為互聯網的唯一目的是相親。這里的第二首短蛇寫了另一種新科技:在2500萬阿富汗人中,估約有1700萬人有手機。來自羅達爾區的托佩卡伊·辛瓦里(Torpekai Shinwari)從她村里的女孩那里收集到了這些詩。

愿神將你化作河岸花

讓我在取水時聞到你的芳香。

被稱為庫奇斯(Kuchis)的普什圖牧民持續游牧生活至今。庫奇斯仍趕著他們的牲畜遷徙于阿富汗和巴基斯坦之間。在一年中的不同時候,他們的白色和黑色山羊氈帳篷點綴在從喀布爾到白沙瓦的道路旁。

小時候看你吃冰淇淋時,

我本可為了嘗你的舌頭而嘗到死亡。

桑加(Sanga)是位16歲的女孩,在我在東部城市賈拉拉巴德見到她的一個月前同她的表哥訂了婚,她告訴了我這首短蛇。她的表哥在去上學的路上走近她,背誦了一首短蛇來表達他的愛:“我母親愛我,神愛我母親/于是神會獎勵你做我母親的女兒(我的妻)”。他隨后將頁面上的這首短蛇短信發給了她,她回復了一首短蛇,說他最好快點派他的家人來向她求婚,因為其他人已經到她家來了。這對年輕人以短蛇傳書。

我去喝茶時,桑加和她姐姐薩爾瑪讓我穿罩袍,這樣鄰居們就不會講閑話,那可能會給她們家帶來丑聞,或是更糟糕,因為接待外國間諜而遭到塔利班的報復。薩爾瑪是一名電臺主持人,在當地大學教授文學。她擔心在美國撤離后職業女性的命運。“我們會怎么樣?”她問。

我甚至不能嘗水的味道。

那將洗去寫在我心上的愛人的名字。

·

穆拉,把我的山羊還我。

你寫了咒語,我卻還沒得到親吻。

穆斯林神職人【譯注:穆拉(Mullah),伊斯蘭教對地區清真寺領導者的稱謂,也常指精通教法的學者,來自阿拉伯語的毛拉(Mawla)。】過去會替人寫點咒符和愛情符咒,常會收點費用,比如一頭山羊。過去幾十年里,更嚴格的伊斯蘭教形式興起,這種做法就像面部文身一樣不再流行。

女孩:

你吻我時,咬了我,

我媽媽會怎么說?

男孩:

跟你媽媽這么說:

我去打水時,跌倒在了河邊。

女孩:

你的水罐沒壞,我媽媽會說,

你的下唇怎么就那樣流血了呢?

男孩:

這么跟你媽媽說:

水罐掉在了泥土上,我跌在了石頭上。

女孩:

你有我媽媽的所有回答,親愛的。

現在來咬我的鮮嘴唇——好好享用!

短蛇詩的一唱一和變成了男女間調情和戲謔的情詩;一種可與古希臘輪白(stitchomythia)相媲美的形式。盡管女性可能會唱一部分,男性可能會唱另一部分,但它們并不是真正的輪流對唱。更有可能是,一位歌手會伴隨鼓的節奏背誦整系列。然后,在晚間圍坐篝火邊的友好比賽中——或者在喀布爾客廳的沙發上喝了飯后茶后——一場激烈的競爭將在試圖用詩歌超越彼此的歌手之間展開。

將我的色倆目給我的愛人。

如果他是個放屁家,我放屁更響。

·

在臉書上挖個洞,給我種一個。

告訴你媽媽,“我被蝎子咬了。”

在阿富汗人中,放屁遠比在西方要尷尬和羞恥。民間流傳著這樣一個故事,一個男人在家人面前不小心放了個屁,羞愧離家二十年。當他回來時,他站在門外,聽到妻子勸告他的孩子不要像他們的父親那樣放屁。他便又離家二十年。在粗俗和幽默之下,這里的想法是,女人可以像男人一樣粗鄙地挑逗。【譯注:色倆目(salams),穆斯林之間的問候語,寓意“和平”、“安寧”;“放屁家”在普什圖語里叫作tizan。】

第二首短蛇是由艾瑪爾·多拉尼(Eimal Dorani)在他的普什圖短蛇詩(Pashto Landay)臉書頁面上發布的,頁面現在有超過兩萬個“喜歡”。多拉尼和許多普什圖年輕人一樣,住在阿富汗以外的地方。成員們在網上匯聚,分享詩歌,以此來以普什圖語交談,交流笑話、有關思鄉(親愛的喀布爾,Kabul-jan)和背井離鄉的短蛇。短蛇中最常重復的詞之一是musafir(旅行者),主要描述遠離家鄉的人,包括為了接受教育、謀生或逃避戰爭而離開祖國的阿富汗人。臉書上的短蛇詩常常傷感,懷念著國家,也懷念著戰前男女可以自由公開的互動。多拉尼在發布讀者提供的短蛇詩外還配以圖片。他設計了一種與普什圖陌生人(大多是是居住在國外的流亡同胞)交換短蛇的方法。一個人發布一首短蛇,然后在評論中,其他人用自己的短蛇來回應。在幾個小時內,短蛇不斷變形,被不同的讀者重新混合:這個過程過去需要數十年甚至數百年的時間。這已經成為一個虛擬的賽詩和交流網站。這些是愛、分離和家園的短蛇。這是鏈接:facebook.com/pashtolanday。

來吧,讓我們離開村里這些白癡

去嫁寶萊塢發型的喀布爾男人。

·

我想偷偷吻你,但你禿了!

你光光的頭蓋骨重重地撞在了墻上。

這些短蛇來自喀布爾郊區胡薩爾汗(Khushal Khan)難民營的一位母親馬爾哈珀(Marhabo)和她十幾歲的女兒薩貝古爾(Sabergul)。胡薩爾·汗·哈塔克(Khushal Khan Khattak)是17世紀著名的戰士和詩人,動員阿富汗抵抗莫臥兒王朝。為了在營地收集短蛇詩,我召集了所有女人,問誰知道短蛇詩。當然每個人都知道,盡管有些女人假裝不知道,因為我不是普什圖人,而且即使在其他女人面前唱歌也很尷尬,不甚光彩。意識到這種收集方法行不通,我宣稱不知道或不愿分享的人都要離開房間。沒有人想離開。也許是放在我旁邊的那袋糖果,或者只是女人的好奇和驕傲。最終,在大約十幾名女性躍躍欲試后,一對母女帶頭誦唱了起來。等其他人都離開后,薩貝古爾在母親的哄笑聲中誦讀了這里的第一首詩。詩里提到了一種特殊的寶萊塢男士發型,一種齊短發,幾年前很時髦。待馬爾哈珀舒服到可以開玩笑時,這位11個孩子的母親即席創作出第二首短蛇來挑逗攝影師墨菲。普什圖女性不會羞于挑逗男性——只要她們不會被抓住。

我戀愛了!我不會否認,

哪怕你用刀挖掉我的綠文身。

·

你怎么都不會成為穆拉,塔利卜。

讀你的書,你會看到我的綠文身。

對普什圖女性,浪漫愛情是被禁止的。即使在她的婚禮上,一個普什圖好女孩也要皺眉來表明她對她即將嫁的男人沒有興趣。如果她被發現戀愛了,她可能會被殺死或最終自殺,就像來自赫爾曼德的死去的詩人扎爾米娜一樣。這里的第二首短蛇來自一個古老的民間故事,“Talib-jan and Gulbashra”,出自一個被大多人遺忘的口頭文學文集《國之鏡》(Milli Hindara),最近由大衛·佩特(David Pate)奇妙地譯入了英文(尚未發表)。塔利卜(Talib)僅指宗教學生。在這個故事中,一個塔利卜愛上了一個令他無心學習的美麗女人。幾乎我采訪過的每個女人都知道這首短蛇,但不知道它的出處。由于塔利班政權的崛起和對婦女的宗教法令,這首詩聯系起塔利班的虛偽:他們在強奸女人和男孩時假裝虔誠。

我的愛人像美國士兵一樣帥。

我在他眼中像塔利卜一樣黑,他便把我殉道了。

·

親愛的,你在我眼中就是美國人。

你有罪;我很抱歉。

·

因為我愛的是美國人,

水皰在我心上綻放。

這里的短蛇反映了這些詩是如何隨時間而變化。第一首最早。它從前是:“我的愛人像英國士兵一樣帥”,來自十九世紀英國占領阿富汗時。在某些地方,Angrez或English一詞仍然代稱著所有外國人。American一詞正逐漸取而代之。第二首如今在電臺和臉書上很流行。所有士兵,無論是西班牙人、英國人還是意大利人,都被稱為美國人。在最后一首詩的早期版本中,“美國人”這個詞是“騙子”。

我夢到我是總統。

我醒來時,我是世界的乞丐。

位于賈拉拉巴德以東約10英里的薩馬爾·赫勒·塔高(Samar Khel Tagaw)難民營里的一位老人阿莎巴(Ashaba)向我復述了這首短蛇。她的丈夫躺在隔壁房間里奄奄一息,她很害怕他死后會發生什么。沒有他,她擔心自己會失去她在世界上的位置。像大多數阿富汗女性一樣,她不知道自己的年齡。當我問起時,她回答說:“我五十歲了。”她女兒說:“媽媽!我五十歲了。你至少七十歲了。”大概有二十個女人蜷縮在小木屋的地板上,歡快地咯咯笑著。之后,我們去見了阿莎巴的丈夫:一個蜷在空房間的木床上的男人的幽魂。

被火藥炸黑或染成血紅

但別完好地回家讓我的床蒙羞。

·

你怎能不成為一位勇士?

你喝過的是普什圖母親的奶水。

·

我的愛人為祖國犧牲了。

我將用一縷頭發縫上他的裹尸布。

·

在戰斗中,應該有兩個兄弟:

一個殉道,另一個卷起他的裹尸布。

---

你在光頭上纏上厚厚的頭巾

來隱瞞你的年齡。為什么,你快死了!

·

老山羊從我噘嘴上搶走一個吻

就像從饑餓的狗鼻子上扯下一塊肥肉。

·

我的身體嫩如指甲花葉:

外面綠油油;里面,生鮮的肉。

悲傷或gham也帶來經驗和智慧。一位新娘與我分享了這首短蛇,她的手上編織著指甲花圖案,當時我們在等她丈夫的家人在她的新婚之夜來接她。我們和她所有的姐妹坐在她父親家二樓的一個小房間里,聽丈夫的家人上樓。雖然這是一個快樂的時刻,但這首詩里夾帶的矛盾顯示出她對離開童年家庭的焦慮。在丈夫家里,她要侍奉婆婆。

你對我做了什么,我的神?

她們都已開花。我仍緊如花蕾。

這是一位未婚女孩的悲嘆,她日漸老去,害怕在普什圖社會中成為一個未被選中、未婚、因而被詛咒和毫無價值的人。

今天我把菠菜灑在了地上。

現在老山羊站在角落擺蕩小木條。

·

寡婦將甜點帶到圣徒神龕。

我會帶給神爆米花,求他殺了我的。

這里的第二首短蛇也來自薩馬爾·赫勒·塔高難民營。一位名叫戈塔伊(Ghotai)的女人咬緊牙關,無調地唱著這首歌。那天她來到營地尋找住處。她說,她和丈夫剛剛被丈夫的兄弟趕出家門,她對丈夫沒有站出來反對他的兄弟感到憤怒。因為她丈夫太虛弱無法保護她,她希望他死。就像糖果或甜點一樣,爆米花在阿富汗是一種享受,就像在美國。

我的身體屬于我;

對我身體的掌控屬于他人。

·

我在波利查基監獄一無所有,

除了我的心的心住在它的石墻里。

波利查基(Policharki)是俄羅斯人在喀布爾建造的臭名昭著的監獄。最近,它收容了叛亂分子、美國軍事承包商(被指控經營私人監獄以營利)以及形形色色的小偷和殺人犯。唱這首詩和隨后兩首的巴斯比比(Basbibi)告訴我,“我是短蛇的母親”。她住在喀布爾的查爾坎巴(Char-i-Kambar)難民營,2012年有超過兩打人被凍死在那里。其中一個是她的丈夫。

在營地中,還有一場持續的水戰爭:誰能使用唯一的水泵。巴斯比比的兄弟因在水的問題上殺害了一名難民同胞而被送往波利查基監獄。那些秘密聚集在一起聽巴斯比比唱歌的女人們害怕我會試圖在我的iPhone上錄下短蛇,于是她們用枕頭蓋住了手機。她們覺得錄音會侵犯她們的榮譽,并可能給她們在男人那兒帶來麻煩。她們上過的唯一的“學校”,便是在營地里學習縫補以及如何按手機上的按鈕。

我厭倦了贊美奇花異草。

我想念桑金的花園;那兒很窮,卻是我們的。

·

分離帶來這樣的悲痛:

它成為穆拉,而我成為村里的賊。

巴斯比比思念她們在赫爾曼德省農村地區桑金的村莊,在北約的猛烈轟炸下,她們逃離了那里。

在普什圖社會,村里的穆拉無所不能,他的話足以毀掉任何村民。第二首短蛇的隱喻是,分離也無所不能,且不公正。

愿神摧毀白宮并殺死那個

派美國巡航導彈焚毀我家園的人。

·

布什,別太驕傲你的裝甲車。

我的遙控炸彈會從遠處把它炸成碎片。

1998年奧薩馬·本·拉登襲擊美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館后,克林頓總統向托拉博拉和霍斯特發射了巡航導彈進行報復。這里的第一首詩流行于當時。

Remoti,意即遙控,適用于遙控炸彈和無人駕駛飛機,或無人機。第二首短蛇潦草地寫在一片金屬碎片上,發布在了臉書,評論說這碎片來自一輛mrap(美軍使用的防地雷伏擊保護車輛,現代坦克)。根據臉書上的帖子,阿富汗塔利班在2009年在坦吉谷炸毀的一輛mrap的碎門上留下了這首短蛇,以讓美軍找到。

無人機已來到阿富汗天空。

我們火箭的嘴巴將發聲回應。

·

我的先知被無人機擊倒了。

愿神摧毀你的兒子,美國,你謀殺了我的。

第一首短蛇可被視為“塔利班詩歌”的例子,這是在阿富汗廣為流行的反美詩歌。然而如引言中所指出,并非所有反美的詩歌都屬于塔利班。對國際勢力的憤怒,尤其是在國家在戰爭中首當其沖的東南部,反美人士相當普遍。無人機襲擊使情況變得更糟。由于它們在阿富汗和巴基斯坦邊界上方的天空無處不在,無人機現在已進入短蛇詩。從心理上講,它們嘈雜的存在和看上去不加分辨的導彈對居住在其飛行路徑下方只能等待被襲的人造成了沉重的打擊。即使對那些討厭塔利班的人來說,對無人機的恐懼也有助于推動對武裝分子的支持。

2011年,一名塔利班戰士在美國無人機襲擊東南部帕克蒂亞省的佐馬特(Zormat)中喪生,他的母親查達娜(Chadana)唱出了第二首短蛇。查達娜有三個兒子:兩個成為了塔利班戰士,第三個是警察。她在婚禮上唱了這首關于先知(Nabi)的詩歌,用手機錄下發給了她的表妹,一位名叫薩菲法·阿瑪德扎伊(Sharifa Ahmadzai)的女商人,她在賈拉拉巴德的家中向我展示了這首詩。

愿神摧毀塔利班結束他們的戰爭。

他們使阿富汗女人成為寡婦和妓女。

·

神殺死塔利班的母親和女孩吧。

她們又沒參加圣戰,為何要給卷發抹油?

加入圣戰是一種驕傲——就像給頭發上油一樣,對男人和女人來說都如此。于是這首短蛇調侃塔利班女性親屬顯出的傲慢和“借來的榮耀”,質問她們為何如此傲慢,戰斗的是男人,而不是女人。

來關塔那摩。

跟隨我鎖鏈的叮當。

·

母親,來獄室窗口。

在我去絞刑架前同我談談。

·

請告訴監獄長,

別對我兒子阿拉·穆罕默德太殘忍。

60歲的哈拉木·比比(Haram Bibi)是一位名叫阿拉·穆罕默德(Allah Mohamad)的46歲男子的母親,他和他的兒子沙希杜拉(Shahidullah)兩年前在他們位于查普利哈爾省道拉查伊(Dawlatzai)村的家中遭遇突襲時被俘。她從山上來告訴我他的故事,看我是否可以幫助家人聯系律師。六個月來,家人沒有任何關于男人們在哪里的消息。她們認為是在古巴的關塔那摩灣。哈拉木·比比在那段時間開始唱短蛇。最終,她們通過國際紅新月會得知阿拉·穆罕默德和兒子被美軍關押在阿富汗的巴格拉姆機場。不久之后,她們通過視頻會議與他交談。家人認為他被不公正地關押——一個嫉妒的堂兄告訴美國人關于他的謠言陷害了他。她們解釋說,他們與這位堂兄發生了土地糾紛,阿拉·穆罕默德是村長。現在他入獄了,對手已經取代了他的位置,還聲稱擁有兩棟房子之間有爭議的土地。“為什么美國人不問問在這種情況下人與人之間的關系是什么?” 我見到她們時一位家人這么問我。無論她們的說法是否準確,這是一個普遍的問題,家人或競爭對手相互指責對方與塔利班有聯系,希望國際部隊可以監禁他們的敵人。

苦艾長在獨眼穆拉的墳上。

塔利卜男孩盲眼戰斗,相信他還活著。

這首較新的改寫短蛇提及塔利班領袖穆拉·奧馬爾傳聞的死亡——他很可能還安好地在巴基斯坦活著。

哈米德·卡爾扎伊來到喀布爾

教我們的女孩穿美元。

·

哈米德·卡爾扎伊將我們的兒子送去伊朗

使他們成為海洛因的奴隸。

第一首詩像最好的短蛇一樣具有雙重意義。自2001年起擔任阿富汗總統的哈米德·卡爾扎伊在阿富汗人中是一個極不受歡迎的人物。很多人認為他很貪腐,即使在他的普什圖族同胞中也是如此,他們還認為他把國家出賣給了美國的利益,也只為自己牟名利。在這里,美元既是一個服裝品牌,也是一種腐敗。“美元”,如“希拉里·克林頓”、“布什”、甚至“泰坦尼克號”一樣,都是喀布爾裁縫制裝的流行服裝品牌。

至于第二首短蛇,阿富汗的大部分海洛因貿易都經過伊朗。成癮率正在飆升。2010年,至少有8%的阿富汗人口(是全球平均水平的兩倍)對鴉片或海洛因上癮。在許多食物匱乏、沒有藥物的地方,罌粟是萬靈藥。

分離,你放火

在每個愛人的心中和家中。

結語

2012年2月溫暖的一天,扎爾米娜(用取暖油自燃的詩人)的鄉村家鄉加雷什克(Gareshk)的醫院停車場擠滿了男人、新近母親和她們裹著襁褓的嬰兒。沒人看起來像我希望見到的那個十幾歲的女孩。她也是一位詩人,稱自己為米娜·穆思卡(Meena Muska),意為“愛微笑”。她好像放了我鴿子,這并不奇怪,因為她一開始是拒絕見我的。穆思卡也是女性文學圈米爾曼·巴希爾的秘密成員。盡管她從未見過任何其他人,卻定期電話加入,閱讀她剛起步的詩歌。她在電話中稱自己為“新扎爾米娜”,雖然她從未見過那位剛去世的女孩。跟扎爾米娜一樣,她也被她的父親退學了。跟扎爾米娜一樣,詩歌是她與持續教育和更廣闊世界的唯一聯系。跟扎爾米娜一樣,她似乎正走向一場她們無法阻止的家庭災難。

這讓喀布爾的米爾曼·巴希爾成員感到警覺,她們擔心她也會自殺。但與這么多年輕的阿富汗女孩一樣,通過一條零落的電話線很難判斷她只是愛鬧劇還是受到了嚴重威脅。當我(在我的翻譯阿斯瑪·薩菲的幫助下)問我是否可以見她時,米娜拒絕了。米娜聲稱,由于美國對阿富汗造成的破壞,普什圖人見美國人是不光彩的。沒有她父親的允許,她也不可能離開她的家,更不可能讓我去拜訪。在阿斯瑪的幫助下,她們兩人在電話中制定了一個計劃:米娜告訴父親她生病了,必須去醫院看醫生。我會在那里見她。

現在,我們在一個武裝分子密集的集鎮里,穿著罩袍汗流浹背地等待著。“她沒有來,”我對阿斯瑪嘆氣。“等等,”阿斯瑪說,“我想那是她。”在我們的豐田車前,一雙水鉆拖鞋從玉布山下探出,看得出那女人在掙扎著什么。“她正在打電話,”阿斯瑪說。果然,幾秒鐘后,阿斯瑪的電話響了,聲音指示她繞過建筑物的一側,來到一片枯萎的草叢和玫瑰花園。米娜并不孤單;她帶來了一位同伴,她的梅拉(meira),或第二母親,她父親的第二個妻子。米娜解釋說,她最后還是悄悄告訴了她媽媽她要去哪里,以防我們綁架她。她的母親派了這位小妻子來保護她女兒的安全。

我們四個人——米娜、她的梅拉、阿斯瑪和我——圍成一圈坐在草地上,把我們的罩袍拉到足夠看到彼此的臉、經過的人也不會看到我們的位置。烏黑的卷發和淡綠的眼睛,她是個美人,她猜她自己大概十五歲左右吧。和扎爾米娜一樣,她從生下來就同表兄訂婚了,但他最近在路邊爆炸中意外喪生,現在她必須嫁給他的弟弟,或是一位大得多的哥哥。她兩個都不喜歡,但這是習俗。

她拿出一本薄薄的筆記本,封面上有一棵蘋果樹。這是她的詩,她不想讓我寫下來。它們不好,她說,而且她不希望它們用敵人的語言——英語——來呈現。她只是大聲地分享了上面的流行和古老的短蛇詩,因為她也與死去的未婚夫分開了。當阿斯瑪在我的筆記本上潦草地寫下普什圖語時,米娜從她的包里拿出兩把梳子。上面停著水鉆蝴蝶。她給了我一個,給了阿斯瑪一個。我想給她一本我的詩集,但如果她父親或兄弟們發現了這種東西,她就會有危險。所以我只能從脖子上取下圍巾送給她。

一年多來,我沒有再和她說過話。她的電話號碼不再有效(她的錢包里有三部手機——顯然是一個富有的女孩)。在去年秋天阿斯瑪在去喀布爾醫院的路上心臟衰竭后,這一切似乎更難了。我想我可以繼續通過米爾曼·巴希爾聯系上她,但沒有人能像阿斯瑪那樣架起我們兩個世界之間的橋梁了。我不想向米娜解釋阿斯瑪已經死了。所以我們共同的記憶仍是在冬季花園里的那一小時。

【致謝】

在喀布爾:阿富汗發展福利協會的人員,包括Mohammad Nasib、Jean Kissell、Inayat Niazi,還有 ZS、Nancy Hatch Dupree、Taous Sajed和他的兄弟Kamran、Sulieman Laeeq、Gulistan Shinwari、Eimal Dorani、Mustafa Salik、David Pate、Mahmood Marhoon,Sahera Sharif和Mirman Baheer的女性、Rasool Sekandari、Habib Sekandari。在赫爾曼德:Asma Safi、Ghulam Mohammad Safi、Abdul Rahman Zahir和Abdul Bari Roman以及 Sharifa Ahmadzai。在南格哈爾:Zia-ul-Haq和Ghulam Mohammad Safi,Ihsanullah Safi。此外:詩歌基金會、Farrar, Straus andGiroux、紐約時報雜志、古根海姆基金會和普利策中心。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司