- +1

無源定標:精確紅外遙感的革新方法

撰稿 | 陳博洋(國家衛星氣象中心,研究員)

說明 | 本文由論文作者(課題組)投稿

經典定標

紅外遙感為氣象與環境災害監測、地表與海表參數確定、大氣溫度與濕度信息獲取等提供了重要的空間對地觀測結果。這其中,定標(名詞解釋>>>)是將遙感器接收的輻射強度轉換為亮度、發射率或溫度等物理量的處理過程,是確保觀測結果高精度的有效解決辦法。

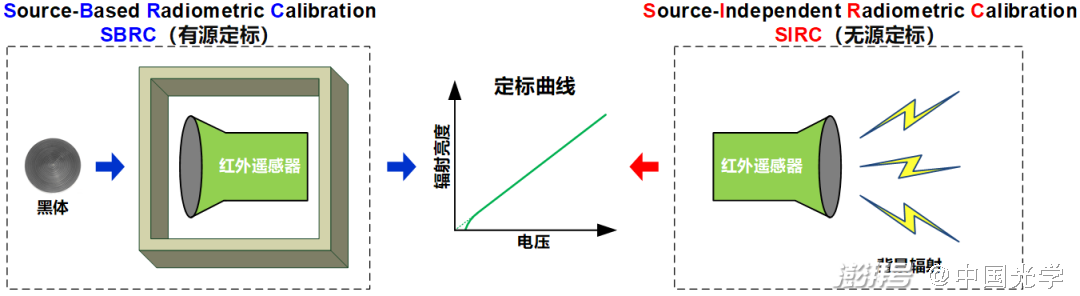

根據地球觀測衛星委員會(CEOS)關于定標的定義:在觀測譜段范圍內,定量化描述系統對已知受控的輻射類型輸入信號的響應過程,經典定標是通過對輻射參考源的測量與比較來得到遙感器的輻射響應特性,即有輻射參考源定標(簡稱有源定標)。

從原理上來說,遙感器的輻射響應是其自身的響應特性,參考源僅是衡量輻射量的“尺子”,提供了一種可供比較的參考,但絕非必由之路。當前,紅外有源定標在應用中存在三個方面的局限性:

首先,輻射參考源的非理想特性(如實際黑體發射率小于1),必然增加輻射定標結果的不確定度;

其次,期望所有在軌紅外遙感器都裝載性能優良的黑體是不現實的,特別是對于未來數量巨大的微小衛星,受體積、重量和功耗等因素的制約,將無法安裝黑體參考源;

再次,不同遙感器裝載的黑體參考源性能差異巨大,這使得有源定標的精度很難統一,嚴重影響依托多衛星、多載荷觀測的,以全球氣候變化監測與研究為代表的高精度定量應用。

為此,突破現有基于測量與比較的有源定標框架,探索影響紅外遙感輻射響應的內在因素及其定量化描述方法,發展新的紅外遙感定標理論,具有十分重要的科學和應用價值。

無源定標

近日,來自國家衛星氣象中心郭強研究員團隊和中國科學院上海技術物理研究所陳福春研究員、李向陽研究員團隊合作,提出了一種全新的面向紅外遙感的無輻射參考源定標(source-independent radiometric calibration,SIRC,簡稱無源定標)方法。

該研究成果以 High-accuracy source-independent radiometric calibration with low complexity for infrared photonic sensors 為題發表在 Light: Science & Applications。

該團隊摒棄了將紅外遙感器視為“黑盒”,用黑體作為輻射“尺子”,通過比較來實現定標的經典有源定標思路,轉而從紅外光探測器工作機理出發,通過對影響其輻射響應特性的決定性因素——背景輻射的精確建模,來實現無源定標。

更為重要的是,該無源定標方法在原理上避免了非理想黑體引入的測量不確定度,相比有源定標,其定標精度更高;同時,省去了傳統有源定標需要安裝的復雜黑體參考源及其附屬裝置,無源定標僅需要遙感器光學部件的溫度信息,結構簡單,易于空間遙感應用。

圖1 面向紅外遙感的有源定標與無源定標工作機制對比

為了實現面向紅外遙感的無源定標,本文針對光導型和光伏型兩類基本的碲鎘汞(HgCdTe)紅外探測器,分別分析并推導了光導型探測器的電導率、光伏型探測器的p-n節電壓隨背景輻射的變化規律,并進一步給出了上述兩類探測器的輻射響應率隨背景輻射變化的通用表達式。同時,從碲鎘汞探測器光電轉換機制出發,給出了由紅外遙感器可視光學部件自身熱輻射引入的量子化背景輻射計算方法。

為了獲取上述無源定標中探測器本底噪聲貢獻,以及紅外遙感器主要光學部件的自輻射貢獻系數等定標參數,本文提出了利用已有的精確定標結果(發射前實驗室定標或在軌交叉定標),通過構建一組超定方程組來求解的方法。

自2019年1月起,本文提出的無源定標方法已先后在風云二號G星(FY2G)和F星中業務化應用,定標性能達到國際同類衛星最好水平,確保了我國靜止氣象衛星在全球對地觀測系統中的連續穩定運行。

圖2 有源定標與無源定標性能對比

前景展望

對于已在軌的紅外遙感器,無論是否裝載黑體參考源,均可采用該無源定標方法來實現星載輻射定標,定標精度預期可提高0.2-0.5K,且易于實現不同遙感器間的輻射基準統一。同時,對于擬發射的紅外遙感器,無需裝載黑體及相關定標設備,僅需安裝成熟的測溫模塊,在大幅簡化遙感器設計、降低研制成本的同時,可獲得更小不確定度的定標性能。

該無源定標新理論與方法,可為我國發展自主的高精度紅外微小衛星星座奠定重要的技術基礎。

文章信息:

Guo, Q., Chen, F., Li, X. et al. High-accuracy source-independent radiometric calibration with low complexity for infrared photonic sensors. Light Sci Appl 10, 163 (2021).

本文第一兼通訊作者為國家衛星氣象中心二級研究員郭強,其他合作作者包括中國科學院上海技術物理研究所陳福春研究員、李向陽研究員和陳桂林院士,以及國家衛星氣象中心陳博洋研究員、王新研究員和魏彩英研究員。

論文地址:

https://doi.org/10.1038/s41377-021-00597-4

編輯 | 趙陽

歡迎課題組投稿——新聞稿

文章轉載/商務合作/課題組投稿,微信:447882024

帶您每天讀1篇文獻!加入>Light讀書會

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司