- +1

水下發電,寬帶隙太陽能電池

撰稿 | Rayleigh(同濟大學)

建設海洋強國是當今時代重要的國家戰略。作為觀察海洋現象和測量海洋要素的基本工具,海洋探測儀器在科學研究和軍事活動中都有著重要價值,是建設海洋強國的技術基礎之一。近年來水下觀測設備大量涌現,種類也越來越多,如各種原位觀測傳感器、水下機器人、水下潛航器或無人船等,這些儀器面臨的共同問題就是如何保障電力供應。

目前太陽能電池技術已經在海洋表面有了一定應用,電池板主要使用晶硅材料。比如美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)海洋勘探組織(相關介紹>>>)就曾公開了其研制的基于水下太陽能光伏發電供能的無人船,它攜帶了多種傳感器設備,船體外表還鑲嵌有大面積的硅材料太陽能光伏電池,它可以浮在水上接收太陽能能量,用于給其傳感器設備供電,具有極強的機動性和靈活性。下圖展示了其實物裝置。

太陽能無人觀測平臺

但在水下環境中,太陽能發電的應用仍相當有限。目前水下機器人(ROV)能量來源通常依賴于電池、與岸基電網或支援船只的連接電纜線,這種依賴導致ROV設備很難長時間和大范圍運行。

水下太陽能電池提供了一種在科學研究和軍事應用中都具有吸引力的替代方法,它可以讓ROV設備將“發電機”帶在身上,從而大大增加ROV的活動靈活度和隱蔽性。

基于硅材料的傳統太陽能電池遠非水下發電的理想選擇,它的窄帶隙特性意味著發電需要吸收大量的紅光和紅外光。不幸的是即使在較淺的深度,水也非常擅長吸收這些波長,結果導致傳統硅太陽能電池在水下發電效率極低。相比于紅光,藍光和黃光(400-600 nm)更不容易被水吸收,可以穿透更深的水體。

鑒于此,紐約大學的研究人員在《Joule》雜志上給出了新的答案,寬帶隙半導體材料制造的太陽能電池在水下工作得更好。這一發現可能有助于開發和篩選更高效的太陽能電池材料,為水下機器人或其他無人潛水器、傳感器提供更高效的動力。

這種寬帶隙的水下太陽能電池,可能會成為水下應用的候選者。(圖源:Allison Kalpakci)

海水的光學透過率

研究人員首先將從大西洋和太平洋最清澈的區域,一直到芬蘭湖的多種水體數據進行了分析,計算了這些水體的光透過率,并和實驗室內去離子超純水光透過率進行了比較。

結果表明:全球不同水域對太陽光都有明顯的選擇性吸收。在700-800nm之間,水體的光譜衰減系數趨于一致,并且衰減強度明顯大于400到600波段,這主要是水分子的強吸收所導致。水體在黃綠波段則相對衰減最小。但不同水域水體測量結果相差比較大,這與水體的渾濁度有很大關系。在清澈水體中,水分子的光譜吸收能力是主要貢獻者。渾濁水體中,則疊加了渾濁物質的吸收衰減和光散射增強等影響。

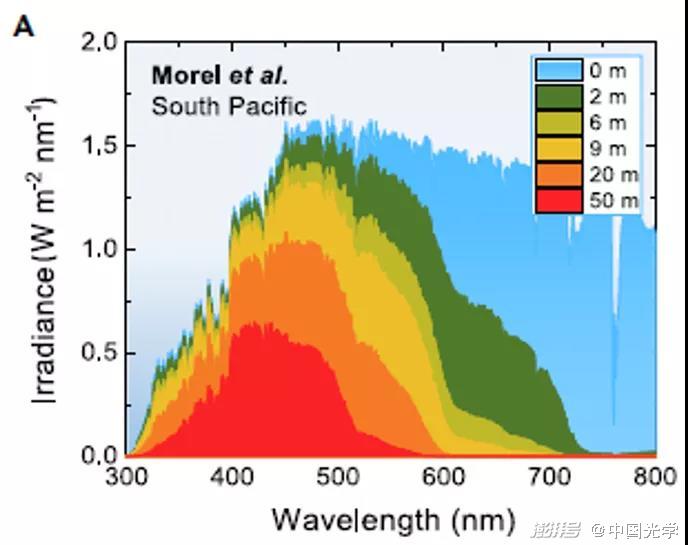

下圖展示了南太平洋海水從表面到水下50m范圍,不同水深處太陽光強的測試結果,該處海域干凈清澈,水體透明度很高。可以看出700-800nm的近紅外波段衰減程度遠大于400-650nm波段,當水深達到2m時,太陽光近紅外波段的能量已經消失殆盡,但相對短波長的光在50m處仍有較大強度。考慮到傳統的硅材料太陽能電池硅需要吸收大量的紅光和紅外光,顯然不是最理想的水下太陽能發電材料。

不同水深位置處太陽光譜強度(來源:Joule)

太陽能電池水下發電效率評估

為評估太陽能電池在水下環境的發電效率上限,研究者采用一個詳細的平衡模型進行了評估,模型參數細節可以參考文獻[1]。評估過程只考慮材料的輻射復合過程,對于非輻射復合則予以忽略。模型結果表明,在海平面上,光伏材料最佳帶隙在1.1-1.4v之間,對應的最大發電效率約為33%,該結果與經典的肖克利-奎伊瑟極限理論(名詞解釋>>>)結果相符,也正好是傳統硅半導體太陽能電池的帶隙(名詞解釋>>>)范圍。而在水下環境中,能量帶隙與水的深度有著密切關系。

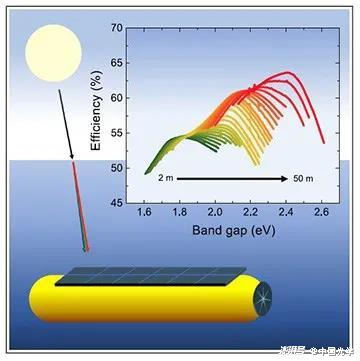

如下圖所示,隨著水深的增加,最優的材料能量帶隙在變寬,最大發電效率也跟著改變。在2m水深處,材料最佳帶隙為1.8V,對應發電效率為55%,而到了10m水深,材料最佳帶隙為2.1V,對應發電效率為62.5%,在50m水深處,材料最佳帶隙為2.4V,對應發電效率為63%。并且這些數值在所研究的所有水域中保持一致,也就是說,水下太陽能電池設計可以只根據工作深度“量身定做”,而不必過多考慮水域位置的影響。

根據理論計算,在最理想的條件下,寬帶隙水下太陽能電池光能量利用效率,理論上可以高達 65% 。(來源:Joule)

另外值得提及的是,這里的計算均假定溫度為300K,而實際光伏材料的發電效率隨著溫度的降低而有所增加,肖克利-奎伊瑟極限理論計算表明,當溫度從300K降低到272K時,硅基太陽能電池的效率可以提高3.4%-4.3%之間。鑒于水體散熱性能遠好于空氣,并且在淺海區域,海洋溫度隨著水深的增加而降低,這一特性會給水下光伏發電帶來了額外的好處。

由于隨著水深的增加,太陽光絕對強度也在降低,所以水下太陽能布放深度范圍也是有限的。研究者計算后發現,在清澈的海域里,在水深50m處的太陽輻照度仍能達到5mW/cm2。如果按理想的65%轉化效率計算,1平方米的太陽能電池板可以輸出32.5W的電力,這已經足夠滿足溫度,鹽度,壓力和水聽器等諸多傳感器的用電需求了。

目前常見的寬帶隙太陽能電池材料包括氧化鋅、硒化鋅和鈣鈦礦等。這些材料物理化學性質相對穩定,抗輻射性能也不錯,隨著制備技術的改進,其生產成本也越來越低。這些新材料的總體封裝設計與傳統硅太陽能電池相似,這降低了寬帶隙材料在水下太陽能電池推廣使用的門檻。

參考文獻

[1] Jason A. R?hr,Jason Lipton,Jaemin Kong,Stephen A. Maclean,André D. Taylor. Efficiency Limits of Underwater Solar Cells[J]. Joule,2020,4(4).

https : //doi.org/10.1016/j.joule.2020.02.005

編輯 | 趙陽

歡迎課題組投稿——新聞稿

文章轉載/商務合作/課題組投稿,微信:447882024

帶您每天讀1篇文獻!加入>Light讀書會

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司