- +1

中東往事:管窺塔利班的思維范式

原創(chuàng) Strausses 施展世界

我在前兩天的推文和札記中,分別從阿富汗的地理特性和二元社會-政治結構的角度,談了談阿富汗為什么會成為動蕩之源。

除此之外,原教旨主義所引出的宗教極端主義也是阿富汗問題繞不開的一面。基要主義(原教旨主義)并不簡單地是人們所想象的愚昧落后,它有著更復雜的歷史機理。在歷史上,它往往是弱者面對強者時所依憑的精神武器,但它也常常會反噬自身。它從來無法給出建設性的方案,但它是一個重要的晴雨表,提示著社會中是否存在既有框架下難以解決的問題。

基要主義起自阿拉伯帝國的阿巴斯王朝時期,今天推送一篇舊文,文章借由我在沙特的觀感,回溯沙特的歷史,并上溯至阿拉伯帝國的歷史,簡要探討了伊斯蘭世界的基要主義派別及其政治想象,以及它與現(xiàn)代秩序的關系。這也許是管窺塔利班的思維范式的一個角度。

一直想找機會到中東去實地考察一下,受邀去沙特參加學術會議,無疑是個好機會。一路顛簸,來到沙特首都利雅得。

01

帝國的循環(huán)與原教旨主義的力量

沙特人的作息時間和中國人很不一樣,第二天的會議要到晚上八點半才開始。白天我們就有時間在利雅得轉一轉了。陪同的朋友們帶我們?nèi)⒂^利雅得的幾個重要景點。第一個景點是麥斯馬克宮,這是沙特的老王宮,是沙特王國開國國王伊本·沙特在1902年收復利雅得之后的居所。

圖 | 開國國王伊本·沙特

所謂“收復”,意味著有個更早的歷史。17世紀末至18世紀初,沙特家族成為瀕臨波斯灣西岸的內(nèi)志地區(qū)三個最有勢力的家族之一。18世紀上半葉,在內(nèi)志地區(qū)出現(xiàn)了伊斯蘭教的一個新教派--瓦哈比派,算是遜尼派當中的一個分支。瓦哈比派教義被沙特家族全盤接受下來,并在沙特家族建立中央集權國家的過程中起了決定性的作用。

瓦哈比教派奉行伊斯蘭四大教法學派(這與教派不是一個概念)當中最為嚴格的罕百里學派。罕百里學派拒絕了伊斯蘭教法四大來源當中的“類比”、“公議”這兩個來源,認為它們會用人的解釋玷污了神的意志,堅持教法只能來源于作為神的話的“古蘭經(jīng)”和蒙受神啟的“圣訓”,譴責在解經(jīng)時的個人意見和“意志自由”,主張正本清源、回歸傳統(tǒng)。

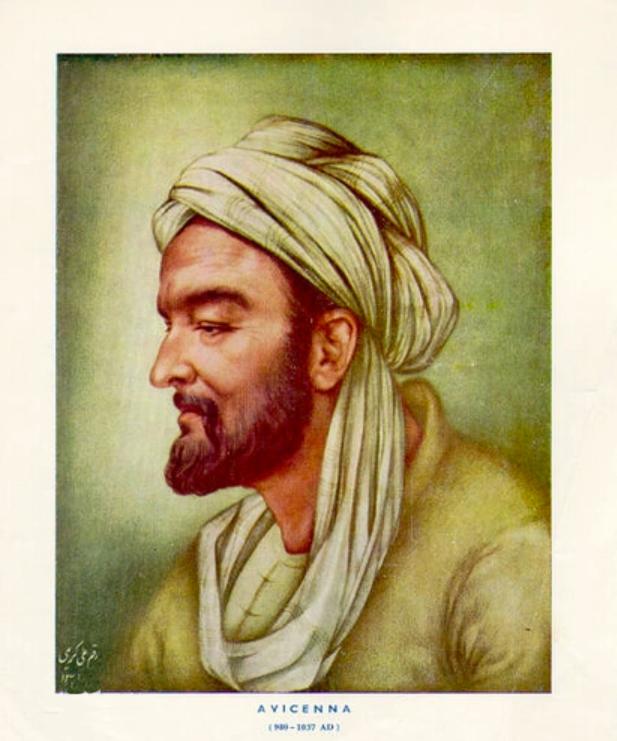

罕百里(780-855)是在公元9世紀前期反抗阿拉伯帝國阿巴斯王朝的過程當中而聞名的一個宗教領袖。阿拔斯王朝建立于公元750年,深受波斯人的影響,其官方神學屬穆爾太齊賴派。這是一個有著高度理性主義取向的神學派別,認為對神可以有一種理性的認知,強調人的意志自由,提出公平正義才是神的本質,并認定神也不會做出與理性對立的要求。這明顯是被波斯哲學所浸染過的神的概念,與伊斯蘭教初始的對于一個超越于一切之上不受任何限制、全知全能的創(chuàng)世神的信仰存在著張力。沿著這個路數(shù)下去,很容易就會得出理性主義的哲學,后來對于西方哲學、對托馬斯·阿奎那影響巨大的阿維森納(伊本·希拿)、阿威羅伊(伊本·魯西德)便出此源。但是理性主義哲學的一種可能的推論是,理性是世界的本質,能夠掌握理性者才能夠理解世界,并以理性為基礎改造世界,不能掌握理性者便應受到統(tǒng)治與改造。

圖 | 阿拉伯哲學家阿維森那

阿巴斯王朝的馬門哈里發(fā)(813-823在位),便用國家力量強行推動穆爾太齊賴派成為國家的官方教義,并試圖依此改造一般穆斯林信眾。這種強推的辦法帶來了哈里發(fā)對于信眾的強迫,與正統(tǒng)伊斯蘭教所推崇的強烈的平等主義相矛盾。后者堅信在安拉面前人人平等,人們只應服從安拉的命令,每個人都要對神負責;而馬門的做法則隱含著對于神意的竊據(jù),要求著每個人對哈里發(fā)負責。

罕百里遂表達出了一般信眾的心聲,他指責穆爾太齊賴派抽干神的神秘性,把神變成一個沒有宗教價值的干癟的抽象公式。罕百里提出神意超越一切,人絕不可依憑自己的理性妄揣神意以致竊奪神的位置;而神意就體現(xiàn)在古蘭經(jīng)和圣訓當中,人只要依照著去做就是了,任何理性的創(chuàng)制都只不過是人對神的篡奪,只能帶來邪惡的專制。這是一種基要主義的立場,人們往往又稱其為原教旨主義。基要主義(原教旨主義)并非如我們今天聽上去那么愚昧,相反,它在其起點處是弱者的一種精神武器。罕百里以經(jīng)訓為載體,用一個超越于一切人之上的神意,來形成一種對于世俗至高統(tǒng)治者哈里發(fā)之肆意妄為的外在約束,挑戰(zhàn)著帝國的權威,以聲張神所賦予的弱者的權利。

有趣的是,每一個帝國在其崛起之際,往往都能看到一種蓬勃的精神,一種虎虎的生氣,依托于有效的軍事組織手段,這種精神轉化做一種普遍的征服過程,建立起一個偉大的帝國。而帝國一旦建立起來之后,擴張逐漸終結,便需要有龐大的官僚體系(或是分封體系)這種行政組織手段來幫助它進行治理。這個行政組織手段雖然不過是帝國首領的工具,但它逐漸地會竊奪帝國的實際控制權,將自己這個手段置換做目的,帝國遂進入衰朽階段。帝國統(tǒng)治依賴于宗教而正當化,但出于便利官僚治理的目的,官方神哲學會逐漸偏離原初的教義,在里面摻雜上一定的理性化色彩,以匹配相對理性化的官僚機制。在這種情況下,官僚體系和教義體系,與帝國的初始精神之間,開始出現(xiàn)雙重的背離。帝國領袖仍以天命的承擔者、正義的保護者自居,但帝國的實際控制者--官僚階層--對于民間的壓迫日重;官方神哲學可能仍是一片祥和之聲,但是民間的意識在疾苦之境中已是暗流涌動。這種暗流往往會以回復到原初的神意作為它的觀念表達與精神凝聚力之所在,從而形成一種巨大的動員力量,顛翻掉帝國,重構秩序,再進入下一輪的循環(huán)。這就是古典意義上的“革命”,它是一種命運的循環(huán)。迄今為止,只有在美國克服了這種循環(huán)命運,因為其一統(tǒng)性不是依賴于征服帝國所推行的統(tǒng)一的官僚治理,而是在地方自治的基礎上,組合出一個國家;于是它在自治的地方層面上不間斷地進行著自我新陳代謝,相當于不間斷的微觀“革命”,天長日久,宏觀層面實質上已面目全非,但卻使得形式上一錘子買賣似的宏觀“革命”不再成為必要。

圖 | 公元800年,極盛時期的阿巴斯王朝

馬門哈里發(fā)時期正是阿巴斯王朝的巔峰期,但帝國也開始進入其衰朽期,民間意識中已現(xiàn)涌動的暗流。罕百里慘遭馬門迫害卻又大難不死,遂成為民間的英雄,他的主張成為動員底層民眾反抗帝國的精神旗幟。嚴格依照原初教義的基要主義(原教旨主義)運動,成為弱者反抗強者的精神武器。

1258年,蒙古鐵騎征服早已落入波斯人控制之下的阿巴斯王朝,用馬蹄踩死了哈里發(fā),整個穆斯林世界開始陷入一種弱者的地位。伊斯蘭世界此后逐漸進入了保守的路徑,這是基要主義作為弱者的精神武器的又一個例證。15世紀,遜尼派伊斯蘭研究學院的法律學者宣告“獨立思考之門已經(jīng)關閉”,此后穆斯林要做的是“模仿”過去的偉大人物,而非創(chuàng)造,完成了其基要主義轉向。但是在遜尼派下的四大教法學派當中,除罕百里學派之外的另三大教法學派馬立克學派、哈乃菲學派和沙斐儀學派,仍將類比和公議仍被作為教法來源,只是有著或多或少的區(qū)別。

此時卻又迎來伊斯蘭帝國的又一輪高潮,15世紀中后期三個偉大的突厥-伊斯蘭帝國建立起來,分別是印度的莫臥兒帝國、伊朗的薩法維帝國、以及橫跨三大洲的奧斯曼帝國。但由于遜尼派的基要主義轉向,這幾個帝國除了武功超絕之外,再難見到早期阿拉伯帝國那燦爛多姿的文化之盛了。1683年,奧斯曼帝國圍攻維也納失敗,這標志著帝國終止了它向歐洲的擴張。此時還是帝國的全盛期,但是衰朽已然不經(jīng)意間出現(xiàn)了。到了18世紀初期,在奧斯曼帝國統(tǒng)治下的內(nèi)志,瓦哈比創(chuàng)立了他的教派,他把基要主義推行到底,采取了罕百里學派的教法原則,用神的意志來對抗人的意志,拒斥奧斯曼帝國的衰朽統(tǒng)治,拒斥帝國官員對于底層百姓的壓迫,認為“類比”和“公議”太易為人的意志所左右--從而是為魚肉百姓的統(tǒng)治者階層所左右--故而主張回復到純正的古蘭經(jīng)和圣訓上去,以此來純凈人心、滌蕩寰宇。

瓦哈比派成為弱者的精神武器,又迅速被沙特家族的首領所看中。后者遂以瓦哈比教派的代言人自命,動員起一撥人與其一起行動,先后征服內(nèi)志、占領利雅得,后又攻克麥加和麥地那,從土耳其人手中奪取了整個漢志,于1811年建立了第一個沙特家族統(tǒng)治的瓦哈比派王朝。這一系列征服活動激怒了奧斯曼蘇丹,蘇丹遂命埃及總督穆罕默德·阿里前往征討,沙特家族被迫逃往科威特和波斯灣的沿海城鎮(zhèn)。1845年,沙特家族恢復了對利雅得的統(tǒng)治,并定都于此。后因內(nèi)訌,沙特家族再次流亡科威特。到20世紀初,伊本·沙特成為家族的首領,于1902年率不足百人的隊伍收復利雅得,恢復了沙特家族在內(nèi)志的統(tǒng)治地位,今天我們所見到的沙特阿拉伯于是奠基。沙特也成為今天伊斯蘭世界當中唯一一個在法律上奉行罕百里教法學派的國家。

麥斯馬克宮在1902年成為伊本·沙特的王宮。這個王宮看上去很不起眼,高高的土墻,夯得極為結實。進到里面去,裝飾也很簡單,房屋舉架倒是很高,足有四五米,屋子里面很涼快。轉了一大圈,這個王宮實在也是沒有什么好得瑟的東西,只是到處在宣傳老國王伊本·沙特有多么地英明神武。有一個房間里面展示了不少沙特的老照片,從里面看到20世紀50年代利雅得的街頭,骯臟落后破敗的城市,亂糟糟的街頭帳篷旁邊,有人在剃頭,有人在拔牙,與今天看上去整潔利落的利雅得完全是兩個世界。

出來王宮,正對面是一個看上去非常現(xiàn)代化的低矮建筑群。利雅得房屋有限高,除了個別的大廈,絕大部分房子都不超過三層,而且大部分房子的顏色都是與老王宮那個土墻的顏色一樣的水泥外墻,千篇一律看上去倒是秩序齊整。我問了下陪同的朋友,他告訴我,那是利雅得的一個商業(yè)中心,其中間圍起來的廣場是沙特執(zhí)行死刑的地方,我們通常聽說的砍頭、砍手就是在那里。我一聽馬上來了興趣,趕快跑去現(xiàn)場看一下。那位朋友也跟著過來,告訴我,幾個月前他來這里的時候,還看到市政工人正在沖洗地面上的血跡。他還說,那個砍頭的過程很殘忍的,不敢去看;但是沙特人都是有說有笑地圍著看的。

圖 | 位于首都利雅得市中心的迪拉廣場是公開斬首的地點,又稱“司法廣場”

我繼續(xù)追問,利雅得是只有這么一個行刑的地點嗎?這是利雅得最核心的區(qū)域嗎?是利雅得最重要的公共活動場所嗎?得到了一連串肯定的回答。是了,和我假想的一樣。這是沙特國家的符號性地區(qū),就像中國的天安門廣場或美國的林肯紀念堂一樣。每次的砍頭或者砍手,其宗教儀式意義遠大于法律意義。它是在用這個儀式,來不斷地重申瓦哈比派的嚴格教義,來重申王國政權作為一個純潔教派的代言人的地位,從而強化其在人們心中的正當性。對于王國來說,宗教儀式性的砍頭與其正當性有著一種本質性的勾連,如果依照人權的理念來放棄這個儀式,則從原則上來說不啻用穆爾太齊賴派來取代瓦哈比派。這個國家可能仍然會存在(實際上這一點是存疑的),但它肯定不會再姓沙特了。

02

伊斯蘭的秩序感與組織力

參觀完這里,驅車又奔赴沙特國家博物館(與其一體的還有阿卜杜勒·阿齊茲文化藝術中心)。路上讓我大吃一驚的是,商店櫥窗里陳列著性感絲襪和衣裙,與每日所見到的大黑袍子構成強烈對比。陪同的朋友們說,別看沙特女人在外面裹得嚴嚴實實,在家里面瘋著呢。后來我們?nèi)ベ徫镏行臅r,看到商場里的服裝樣式完全不輸西方,常看到一個大白袍子領著一個或幾個大黑袍子在挑性感女裝,看來說得不錯。

圖 | 沙特國家博物館

到了博物館,其一樓的展品沒給我留下太多印象,唯一記得的就是,原來阿拉伯字母也是從腓尼基字母發(fā)展出來的,我還以為只有拉丁字母是從腓尼基字母發(fā)展出來的呢,這兩個兄弟字母的區(qū)別也太大了。

上到二樓,進入展室之前要穿過很長的一個走廊,一側的墻壁上是貫穿整個走廊的彩色浮雕,講解員告訴我們,這個浮雕叫做“通往麥加之路”。我漫步走過浮雕,突然感覺到一點觸動,于是又走回去重走了一遍仔細觀察一下。

由于禁止偶像崇拜,浮雕里是沒有任何人或動物的形象的。從頭往后走,看到浮雕里的各種象征,是大海、是波濤、是刀劍、是象征著神之言語的古蘭經(jīng)文。所有的一切都呈現(xiàn)出一種巨大的秩序感。但這不是類似于凡爾賽宮那種高度幾何對稱、標示著等級與理性的秩序感;而是一種消弭差別、普世一致、同心并進的秩序感。大海、戰(zhàn)爭、安拉,都是不區(qū)分什么等級,不區(qū)分什么理性,所有人都要同樣面對的均質化力量與命運。從這種秩序感里面你看不到統(tǒng)一的命令,卻能體會到一種統(tǒng)一的行動。它所訴諸的不是理性,而是情感。麥加朝圣人群統(tǒng)一穿著潔白的衣袍,看不出任何差別,有序地繞著克爾白天房轉圈,是對這種統(tǒng)一行動的最佳詮釋。這種秩序寓示著平等,寓示著寧靜,卻也悖論般地寓示著暴力,寓示著征服。這是安拉對人的征服,但它必假信徒之手而完成;征服完成之后,人們皆順從安拉(穆斯林即是順從安拉之意),世界進入平等與寧靜。我又回想起從機場到市區(qū)一路上看到的平坦無垠、沒有任何自然標記物也罕有起伏的戈壁灘,這樣一種外在環(huán)境,是更容易讓人產(chǎn)生那樣一種宇宙想象的。

公元5、6世紀,波斯帝國與拜占庭帝國的爭霸戰(zhàn)爭曠日持久,雙方精疲力竭,只能雇傭阿拉伯游牧部落替自己繼續(xù)征戰(zhàn)。嗣后竟致邊疆也無人駐守,阿拉伯半島上陷入一片失序狀態(tài)。失序的世界需要以一種組織性的力量來重整,但游牧的阿拉伯人沒有自我組織的力量。游牧狀態(tài)下的組織力量,只能依靠強烈的同質化信念來形成。但是阿拉伯人信奉的或是部落性的多神教,以致無法形成同質信念;或是基督教、猶太教、摩尼教等,以致欠缺精神層面的自主性。

但是穆罕默德的橫空出世改變了這一切。他直接從安拉那里接受神諭,為塵世規(guī)定秩序。這不為麥加的信奉多神教的阿拉伯貴族所容,穆罕默德被迫逃亡麥地那。到了麥地那,他對于定居在那里人數(shù)眾多的猶太人有著天然的親近感,因為畢竟信奉的是同一個神,只不過穆罕默德認為神向自己啟示了更多。為了拉攏猶太人,穆罕默德策略性地帶著信徒向耶路撒冷方向朝拜。但是沒多久穆罕默德就發(fā)現(xiàn)猶太人似乎比其他人更加厭惡自己,并在暗中策劃軍事行動反對自己。于是穆罕默德鎮(zhèn)壓了這些猶太人,并規(guī)定此后所有穆斯林都要朝向麥加的方向朝拜。這是個標志性的事件,伊斯蘭教就此有了自己在精神層面的自主性。古蘭經(jīng)本身便被信徒們認為是個奇跡,作為文盲的穆罕默德竟然能夠口誦出如此精妙、超出人力所能為的阿拉伯詩句,這當然只能是神的言語--“古蘭”(Quran)即“誦讀”之意,與《圣經(jīng)》不同,《古蘭經(jīng)》里的神經(jīng)常是以第一人稱出現(xiàn)。所以,古蘭經(jīng)是無法被譯作其他語言而不喪失其力量的,就如唐詩是無法被譯作其他語言仍然可被欣賞的。阿拉伯語因此便被認定是神所用以表達的語言。

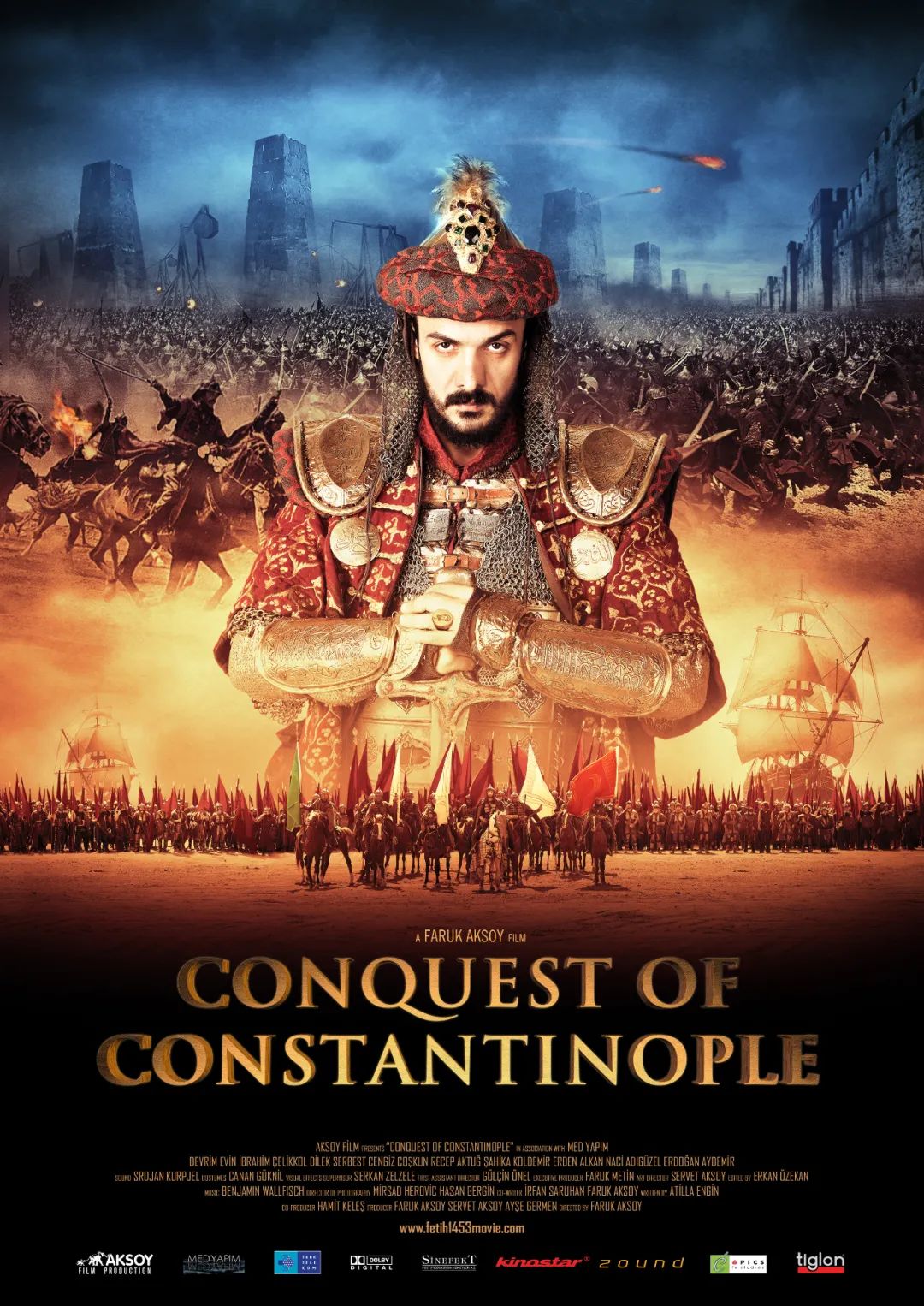

用阿拉伯語誦經(jīng)時的那種悠揚綿遠,誦經(jīng)時人們同時伏身禮拜,同一時刻所有人都朝向世界同一個中心,心中所體認的安拉對于人類無邊無偏的大公至正的態(tài)度,等等,所有這一切無論從生理層面還是心理層面都給信徒帶來強烈的秩序感,于是一種同質化的信念形成了。在飛去迪拜的飛機上,我曾看了一個電影《征服,1453》,講述奧斯曼帝國攻克君士坦丁堡的。片中奧斯曼蘇丹在戰(zhàn)場上帶領所有奧斯曼戰(zhàn)士一同祈禱,所有人同聲高頌“Allah Akbar”、同時俯身、同時向左轉頭又同時向右轉頭的場面,其宏大的秩序感,便極為震撼人心。在這樣一種場域中,一種強烈的審美感產(chǎn)生,作為一個個體幾乎很難仍然保持自我,而不產(chǎn)生一種融入整體的強烈欲望。理性于此暫時停止,情感是根本的動力。如此一來,一種強大的組織力便形成了,以此形成的軍隊,攻無不克。

圖 | 《征服,1453》海報

穆罕默德用這種方式形成了組織力,橫掃阿拉伯半島,其后繼者又橫掃中亞和北非。源源不斷的財富可以支撐中了魔咒般的戰(zhàn)士群體,繼續(xù)懷著一種高度虔誠的信心去拼殺;直到征服結束了,國家的財富來源的原則轉型了,那種強烈的秩序感才會被現(xiàn)實的社會規(guī)律所腐蝕,秩序逐漸解體。但是解體的秩序當中,一種基要主義運動卻會重新帶來秩序感,從而重新帶來組織力量,再成就一番事業(yè)。這就是沙特家族的傳奇故事。被動員起來的組織不一定要很大,但要有效率。像阿拉伯帝國向外征服的初期,其軍隊規(guī)模極少超過一萬人,但是其高度的組織效率足夠使其不斷征服;伊本·沙特起兵時,手下不足百人,最終卻征服了整個沙特。這個組織起來的力量關鍵是要作為一支有效率的征服者軍隊,由被征服者組成國民。

沙特家族依憑著瓦哈比教義,帶來了強烈的秩序感與組織力,這也成了它的正當性來源,所以必須有依照罕百里學派的嚴苛的法律規(guī)定。但是這是在強迫被征服者(非瓦哈比教派)也要服從征服者(瓦哈比教派)的規(guī)矩,而那些規(guī)矩未必是被征服者所愿意的,與其習俗未必兼容。更兼被征服者在國家中處于絕對多數(shù),于是對于其習俗又必須有某種寬容,否則國家無法穩(wěn)定,難以治理;但這種寬容又無法被公開認可,從而無法受到有效的節(jié)制,最終便蛻變?yōu)榭v容。于是,在沙特可以看到嚴格的法度與縱欲的結合。這種結合,一方面有家里家外的差別,只露一雙眼睛的大黑袍,與大黑袍下的性感女裝,可以兼容;另一方面還有國內(nèi)國外的差別,沙特的有錢人(據(jù)說還有王室成員)經(jīng)常在周末跑到迪拜去喝得爛醉如泥,醉醺醺地飛回沙特,甚至醉到上不了飛機,被迫在迪拜停留幾天醒酒。

瓦哈比教派的基要主義,面對現(xiàn)代資本秩序早已捉襟見肘,但是在石油財富的支撐下,沙特王室還可支應,不過阿拉伯之春的沖擊已令其一身冷汗。石油財富對政治秩序是一種支撐,但對該秩序所依憑的精神是一種根本的腐蝕,瓦哈比派那嚴苛卻又蓬勃的精神早已衰朽而去。沙特人需要一種新的精神要素,才能應付互聯(lián)網(wǎng)時代、頁巖氣革命時代的挑戰(zhàn)了。

03

尾記

與沙特政商學界諸多人等一起開的一天半的會議上,應了出國前一位諳熟中東事務的朋友告訴我的,“在沙特人看來,一切壞事都是伊朗人干的。”直到最后一場會議的時候,才有一位沙特人提到,沙方的發(fā)言人和討論者沒有任何一個是從30年這樣一個長視野下來看問題的,都是糾纏眼下的問題,這種戰(zhàn)略眼光的欠缺是致命的,在戰(zhàn)略思考方面需要向中國人學習。對中國的這種推崇頗令我汗顏,偷眼看了一下這個沙特人,長得與一般阿拉伯人不大像。會后我主動拉著他聊了半天,原來是個從中國西北去到沙特的第二代移民,現(xiàn)任沙中商會會長,說得一口流利的普通話,甚至沒有一點口音。

在穆斯林看來,人不應該去探究神的秘密,神的意志就在歷史中呈現(xiàn)出來。所以阿拉伯歷史學家的歷史著作往往就是流水賬,而沒有什么分析討論,因為在他們看來這種討論是多余的,流水賬里已經(jīng)顯露神意。大概就是這種宿命論的傾向也使得他們不會去探討長視野的戰(zhàn)略問題吧,結果又是一個沙特“邊緣人”提出這種問題。邊緣人由于其顯著區(qū)別于主流人群的生存處境,使得他們的問題意識總是與眾不同。對一般沙特人來說,他們意識到自己是躺在石油財富上的,其常說的這個段子可能更好地體現(xiàn)著他們的宿命觀念:“我的爸爸騎駱駝,我開汽車,我的兒子開噴氣式飛機,他的兒子還騎駱駝。”

原標題:《中東往事:管窺塔利班的思維范式》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司