- +1

游學何為?暑假帶娃出行后的一些思考

放暑假了,孩子們如何度過假期,是很多家長必須考慮的事。作為兩個孩子的父親和一名大學老師,我例行的做法是組織一些孩子及家長開展游學活動。我的初衷很簡單,想和孩子們一起了解和認識少數民族地區的自然環境與獨特文化,引導他們和當地的孩子交流,增加他們對文化多樣性的理解,讓他們以更加開闊的視野和更加多元的視角看待問題和認識世界。

今年是我組織的第三次游學。這一次,我們走訪了位于鄂西北的恩施市區及周邊村落、神農架原始林區,為期15天,參與者有在廣州、武漢等大城市長大的6個孩子及4位家長,與我一同帶隊的還有來自上海商學院的盧博士。

游學路線圖。姚熙晨 繪制

游學,顧名思義,老師帶領孩子們邊游邊學,游學主體是學生,游學的成效很大程度上取決于孩子們的收獲與習得。

我知道了地下河,了解了地下河的形成原因,感覺大自然很神奇。——殷桐,一年級

在清江古河床上徒步的時候,我一直喊媽媽,提醒她小心腳下,我知道這大概是她第一次徒步,坦白說我之前沒有這樣子關心過我媽媽,都是她關心我的。——若誠,六年級

傾聽地下河的聲音,攝于7月23日。文中圖片均由作者提供

從城市到原始林區:學習與自然相處

7月20日,我和孩子們去了鄂西北的神農架原始林區。在大九湖景區,除了棧道、標識牌、水文觀測點和小火車等基本通勤工具外,我們幾乎看不到其他人造設施。

身處原始林區,孩子們顯得有些手足無措,感覺無聊和無趣,因為他們一直身處大城市,對游樂場、公園及眾多室內游憩空間產生強烈的依賴,占據他們更多的是現代都市文明——高樓大廈、圖書館、博物館、補習班等,他們很少有機會接觸自然,也沒有人帶他們貼近自然,教他們與自然相處,如何尊重、熱愛與敬畏自然。

面對巍峨聳立的連綿山脈、綠植密布的原始森林、直插云霄的參天大樹、飛流直下的磅礴瀑布,長期沉浸于都市環境中的人的心態與心境會發生變化,會少一些傲慢與浮躁,多一些謙卑與溫潤。

這個意義上,自然扮演著醫生的角色,可以治療一些現代病。

神龍架原始林區,攝于7月20日

原始區域具有豐富的生物多樣性,孩子們徜徉其中,在恰當的引導下,可以學到很多關于生物種群、自然變遷和環境變化的知識。一路上,雜草、野花遍地都是,我提醒孩子們注意草和花的種類及顏色。

花草的種類很多,很多我叫不出名字來,也沒有叔叔阿姨來修剪,不像城里的草坪或公園。——熙晨,一年級

這里的顏色更多,五顏六色,而城市里的顏色相對單調。——殷桐,一年級

我們還邂逅了很多野鴨,以及從草叢中發出的聲音,但怎么尋也尋不到。

動物園里的動物都是圈養的,這里都是散養的,這里的動物更自由。——若誠,六年級

因為隊伍走得不太整齊,有前有后,我和若誠、盧博士在前面,我們淋雨了,而其他人在后面,也就300米開外,他們不僅沒有淋雨,反而飽受太陽暴曬之苦。怎么會這樣呢?見同學們一臉的迷惑,盧博士解釋說這就是典型的小氣候,在山體眾多的環境里,當濕潤氣流遇到山脈等高地阻擋時被迫抬升而氣溫降低形成的降水,這叫地形雨。

我們來到了一顆參天大樹旁,樹上掛滿了卡片,上面寫著各種祈福的話。我帶領孩子們繞樹順時針走三圈,以示尊重。我告訴他們這就是“神樹”,樹成為當地人的一種信仰,庇護附近居民平平順順。很多自然的東西具有某種神秘性,成為被崇拜與信奉的對象,比如在廣西瑤族部分地區,一些村民遇到農作物收成不好或小孩體弱多病、性子倔、愛哭鬧、脾氣暴躁等情況時,會認物為契,常見的認契對象有太陽、月亮、土地、樹木、水井、石頭等,祈求五谷豐登、家人康健。

祭拜神石,攝于7月27日

最后,我們來到了一條水溝,很奇特:左側的水往西流,匯入漢江;右側的水往東流,匯入長江,這就是“水分江漢”,即長江與漢江的分界地。我提醒孩子們注意,很多大江大河其實都發源于一條不起眼的小溝,涓涓細流可以最終匯集成滔滔江水,積少成多就是這個道理。

培養好奇心:為什么不同的地方之間存在差異?

這一次走了很多村寨,我看了發展得好的和不好的農村,感覺各地農村的差異性很大。——殷哲,五年級

我從姚老師和盧博那里學習,每到一處,想要了解當地的情況,就要向當地人請教學習。我記得盧博士平時不抽煙,但他與村里的老人聊天,總是給老人點煙,他自己也跟著抽起來。——懿軒,四年級

我看到姚博與村里的人聊天用的不是普通話,而是老家話,我也學會了幾句老家話。——熙晨,一年級

7月24日,我們探訪了恩施西北邊的馬壩鎮,這里地處高海拔,湖北、湖南和重慶三地接壤,夏季均溫在20-25度之間,近年來成為湖北湖南及重慶等地居民消夏避暑的首選。不少土家族、侗族及苗族等民族村寨利用美麗鄉村、鄉村振興等利好政策,積極發展鄉村旅游,農家樂、民宿、汽車租賃等遍地開花。

已建和在建的伴山住宅,到處都是,攝于7月24日

臨近馬壩鎮,各種樓盤鱗次櫛比,20層及以上的高層或超高層不在少數,且樓盤名稱都起得別樣洋氣,二十三度洋房、托斯卡花谷、香榭春都……一方面彰顯了當地自然氣候資源的競爭優勢,另一方面試圖與高大上的國際化想象搭上線,藉此吸引各地購房者青睞,價格當然不菲。

但是,與一些當地人交流得知,房屋的整體空置率高達80%,除了每年7-8月份的人頭攢動之外,其他時候的場面冷冷清清,這是季節性旅游勝地面臨的共同悲劇,常住人口不多,難以兌現通過長期消費進而提振經濟的初衷。

一路上看到很多農家樂及民宿,但生意并不好,攝于7月24日

相比之下,早先我們走訪的位于恩施市區西南面的牛頭村的景象大不相同。該村地處一片凹地,四面群山環繞,自然環境十分宜人。一進村口,幾位村民自主經營的特色美食攤點依次排列,整齊有序;離村口不遠處的自然河道加了堤壩,成為天然的泳池,年輕的壯漢們和攜帶游泳圈的孩子們盡情戲水;繼續往村寨深處走,大片品種繁多的果木映入眼簾,根深葉茂,長勢喜人;塑料大棚里種植著西瓜、香瓜和葡萄等水果,據說產銷量十分可觀;田間地頭里人頭攢動,本村的阿姨們忙著除草、挖溝,每月拿到手的有將近3000塊,還能照顧家人;不遠處的稻田里,豎立著“城市名+姓名”的牌子,原來是村里最近幾年重點推進實施的“土地認養”,即村里把一定面積的地塊租給來自武漢、重慶等大城市的人耕種。了解下來,牛頭村的建設得益于由“政府+企業+村集體”聯合開發的村莊發展共同體。

牛頭村里的阿姨們勞動一上午,終于下班了,回家吃飯,攝于7月17日

通過對不同類型鄉村的觀察與思考,孩子們逐漸明白了什么是區域差異,以及何謂因地制宜。鄉村的區位、基礎與條件各異,選擇的發展路徑也大不相同:資源特色明顯的可以主打鄉村旅游;區位條件優越的可以搞房地產,成為大城市周邊的“臥城”;對于那些沒啥基礎的地方,只能外出打工了。

孩子們目不轉睛地看著楊叔叔做木雕,攝于7月20日

了解舒適圈外的世界,學會知足常樂

7月28日,我們來到位于恩施西北角的青崖村,有幸邂逅了該村委組織的針對留守兒童的暑期關愛行動,三個來自省會城市武漢的大學生志愿者每天上午負責輔導孩子們的功課,一位來自恩施某社工機構的社工給孩子們講授關于性侵防范的知識及提供心理輔導。

孩子們踴躍回答問題,攝于7月29日

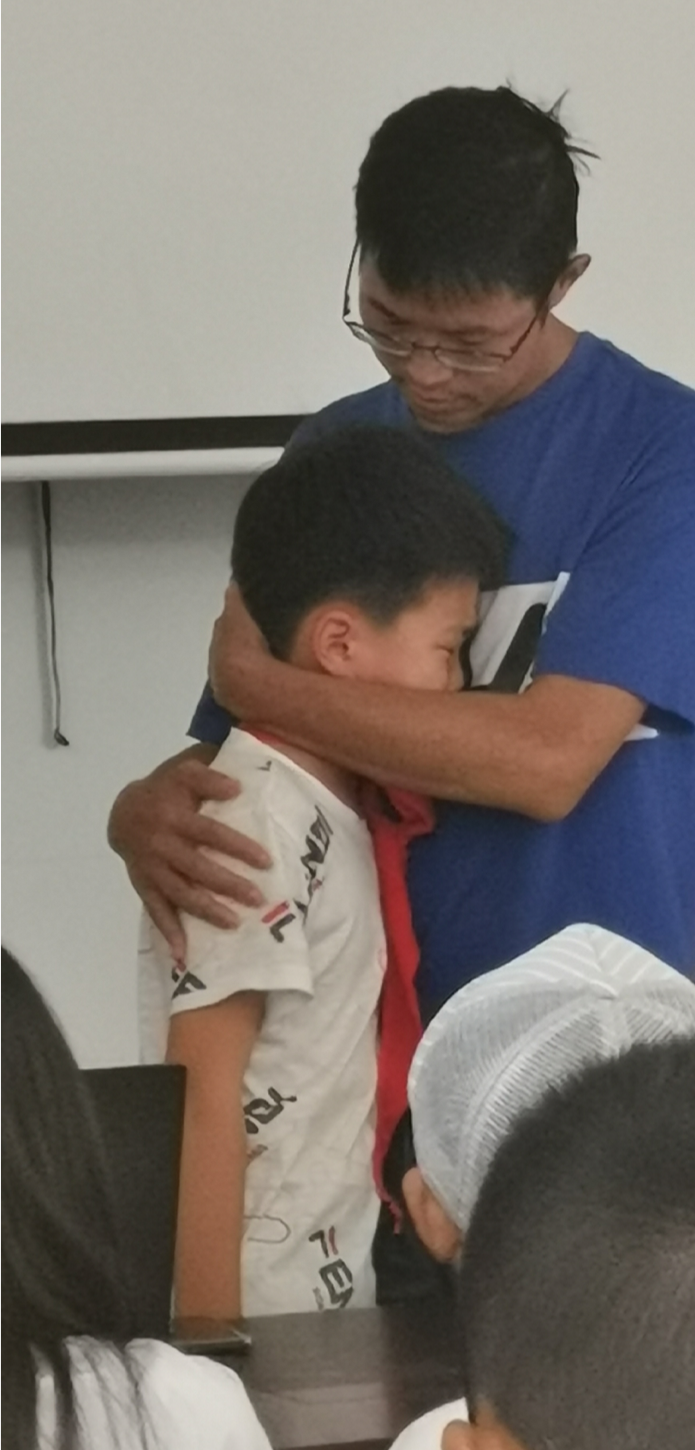

我當即與村委有關同志溝通并征得對方同意,即興給孩子們上了一堂課。在與孩子們短短兩個小時的溝通中,我深切感受到孩子們的處境與苦楚:“我很想念我爸媽”“我只有春節那半個月才能見到爸媽”“爸媽平日里很少給我打電話”“爸媽很少主動詢問我除了學習之外的其他事情”“我與爺爺奶奶無法溝通”“我有心事,但我不想對你講”“我想逃離大山和故鄉”“我想去外面的世界看看”。

這個孩子抱怨過年回家的爸爸也只顧玩手機,不怎么理他,攝于7月29日

現場,不少孩子留下了激動的眼淚,他們渴望改變,但無力改變。看到臨別前他們渴望乃至祈求的眼神,我們難過萬分。城鄉二元體制的結構性阻梗,距離日漸加劇親子及家庭關系的惡化,孩子們作為鄉村事實性的弱勢群體底端而存在,這些都遠非一朝一夕就可以改變得了的,但至少有一些鏈接城鄉的實踐與行動在務實推進,城市的部分優勢資源在逐步向鄉村延伸。

看到留守孩子們一張張好奇而欣喜的面孔,聽到他們發自肺腑的心里話,在城市里長大的孩子們很有感觸:

我知道了留守兒童,看到他們在姚博面前哭泣,我很難過,我感覺他們特別不容易,父母不在身邊,不像我們,可以天天看到爸媽。——殷桐,一年級

我看到有些村民的生活條件很艱苦……回家后,我更加節儉了一些,沒有像從前一樣叫嚷著開空調。我也沒有抱怨家里面積太小了,沒有足夠的空間擺放我的玩具。——殷哲,五年級

一些思考:游學何為

近年來,以拓展孩子知識與視野為主要目的的游學或夏令營活動異常火爆,有高大上的國際夏令營,有動輒大幾十或上百人的龐大游學隊伍,總體上是相對成熟的商業化運作模式。

對于真正意義上的游學,理論層面,我認為應該從社會學、人類學、社會與文化地理學的學科視角去解讀和理解,重點關注地方性、異文化、鄉村性、文化多樣性、地域差異性、人地關系、抵抗現代性、地方演遷、故事(現象)、故事(現象)背后的故事、半結構式訪談等概念及方法。

關于學什么,我一直認為真正的知識一定來源于豐富的社會生活與日常實踐,中國地域遼闊,民族與文化多樣性非常豐富,建筑、服飾、言語、習俗、儀式、食品、一舉一動、一笑一顰等方方面面與點點滴滴無不折射出知識的層出不窮與博大精深。知識無處不在,如同文化無處不在一樣。我們要做的就是引導孩子們意識到這一點,帶動他們隨時隨地地觀察、思考和討論,不斷增加他們的知識庫存。

鑒于大部分孩子都出生和成長于城市,對都市文化相對熟悉,以及大部分孩子都是漢族的,對漢族文化相對知曉,我認為少數民族和鄉村是兩個有利于擴展孩子們視野的突破口,鼓勵孩子們多去民族地區走走,多去鄉村地區看看,有助于拓展、豐富和充實孩子們的人生觀、價值觀與世界觀。

通過游學,我們試圖引導孩子們隨時隨地啟動思考和討論,讓他們關注更多細節,并嘗試挖掘背后的含義,目的在于啟發孩子們以更積極與主動的姿態打開視野和思維,在日常的學習與生活中更加關心和關注身邊事,逐步讓孩子從一個只關心自己學習、游戲與玩樂的“個體中的個體”變成關心“附近”的“集體中的個體”,逐漸學會謙讓,關照他人,變得更加有溫度,讓他們的生活更加充盈與飽滿。

關于怎樣學,我歷來反對以拍照、打卡為主要特征的走馬觀花式的淺層次游歷,我提倡充分尊重當地人和當地文化,我鼓勵孩子們及家長多與當地人交流和討教,尤其向老年人虛心請教,帶孩子們了解地方文化的獨特性、演化特征和背后的成因。每到一處,我都第一時間安排孩子和家長們尋找訪談對象,盡可能與當地人搭上線,與當地人聊天,了解情況。我不止一次給孩子們強調要嘗試“走近他者的世界”,這里的“走近”,還可以是“走進”,即進入;還可以是“走浸”,即浸潤。總之,我提倡孩子們深入接觸和理解當地文化,鼓勵他們與當地建立一種親密關系。

還有一點,就是游學中的“三角關系”。白天在路上,我和盧博士隨時隨地就所見所聞與孩子們進行交流,隨時停頓,隨時觀察,隨時思考,隨時討論;晚飯后回到酒店,我們第一時間召集孩子和家長們對白天的見聞進行深入總結,包括知識點的梳理,每位同學表現好的地方和表現差強人意的地方,后續的建議和意見等。等孩子們都睡去后,我又召集所有家長們喝茶,以一種非正式的方式繼續交流,話題涵蓋孩子厭學、早戀傾向、專注力不強、性格內斂、學習偏科、與配偶教育觀念不一致、輔導班要不要報及報多少,等等。此時,我們都回歸了家長的身份,大家像老朋友一樣無拘無束地暢聊,是真正的推心置腹地交心。

我以為,除了慣常的親子關系外,游學過程中增加老師—學生、老師—家長兩組關系的頻繁互動,大有裨益。因為廣義上的游學,一定是相互學習,互相取長補短,每種角色可以隨機切換。換言之,作為導師,我和盧博士還是家長與學生;作為家長,她們同時也是老師與學生;作為孩子,他們也可以是我們的老師。

(本文作者姚華松系廣州大學公共管理學院副教授。文中提及的鎮、村(寨)名皆為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司