- +1

國產劇的懸浮大病,《鄉村愛情》治它

原創 隔壁王同學 蹦迪班長

2021年8月9日,于月仙突發意外去世,象牙山從此失去了最的美麗傳說,不再有新的篇章。

這些年來,影視圈出現了許多電視劇,頂著“中國版《老友記》”“中國版《請回答1988》”的噱頭,想要打造一個國民級IP,可大多是有名無實的鬧劇。

而回過頭我們發現,其實國民級IP就在我們身邊,它就是陪了我們15年的《鄉村愛情》。

在這個大腳永遠離我們而去的悲傷時刻,好好地解讀一下《鄉村愛情》為何能夠成為國民級電視劇,為何能夠塑造出這么多鮮活生動的角色。讓我們一起發現這部作品的更多價值,也是對大腳女士的紀念。

1.《鄉村愛情》里的小知識分子困境

與真實鄉土中國

鄉村是啥,一百個人就有一百個答案,趙本山也有自己的積淀與理解,并展現在他的影視作品里。

比如1991年的電視劇《過了這一村》,1997年的電視劇《一鄉之長》,1999年的電影《男婦女主任》、以及2002年開始自導自演的電視劇《劉老根》,趙本山一步步將自己的對農村、農民、鄉土生活的想法描繪了出來。

到了2006年的《鄉村愛情》,趙本山更是讓我們看到了一個真實的鄉土中國。

費孝通先生在《鄉土中國》提出了"差序格局"的概念,大體意思就是說咱們中國人一直都處在各種人際關系網絡之中,牽一發而動全身。

《鄉村愛情》就鮮明地印證了這個概念。

舉個例子,謝廣坤不僅是象牙山村的村民,還是謝永強的爹、王小蒙的老公公、王老七的親家、皮長山的老丈人、劉能的死對頭、齊三太的親戚、村干部的覬覦者等等。

如果我們剝離象牙山與維斯特洛大陸這種舞臺背景,只看角色設定和背后的權力紛爭,其實《鄉村愛情》和《權力的游戲》沒啥本質的區別,每個人都是一個符號、一個中心,戲劇沖突背后也都是權力分配、道德倫理、性別議題、親緣關系……

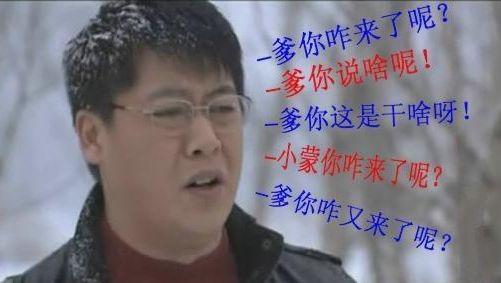

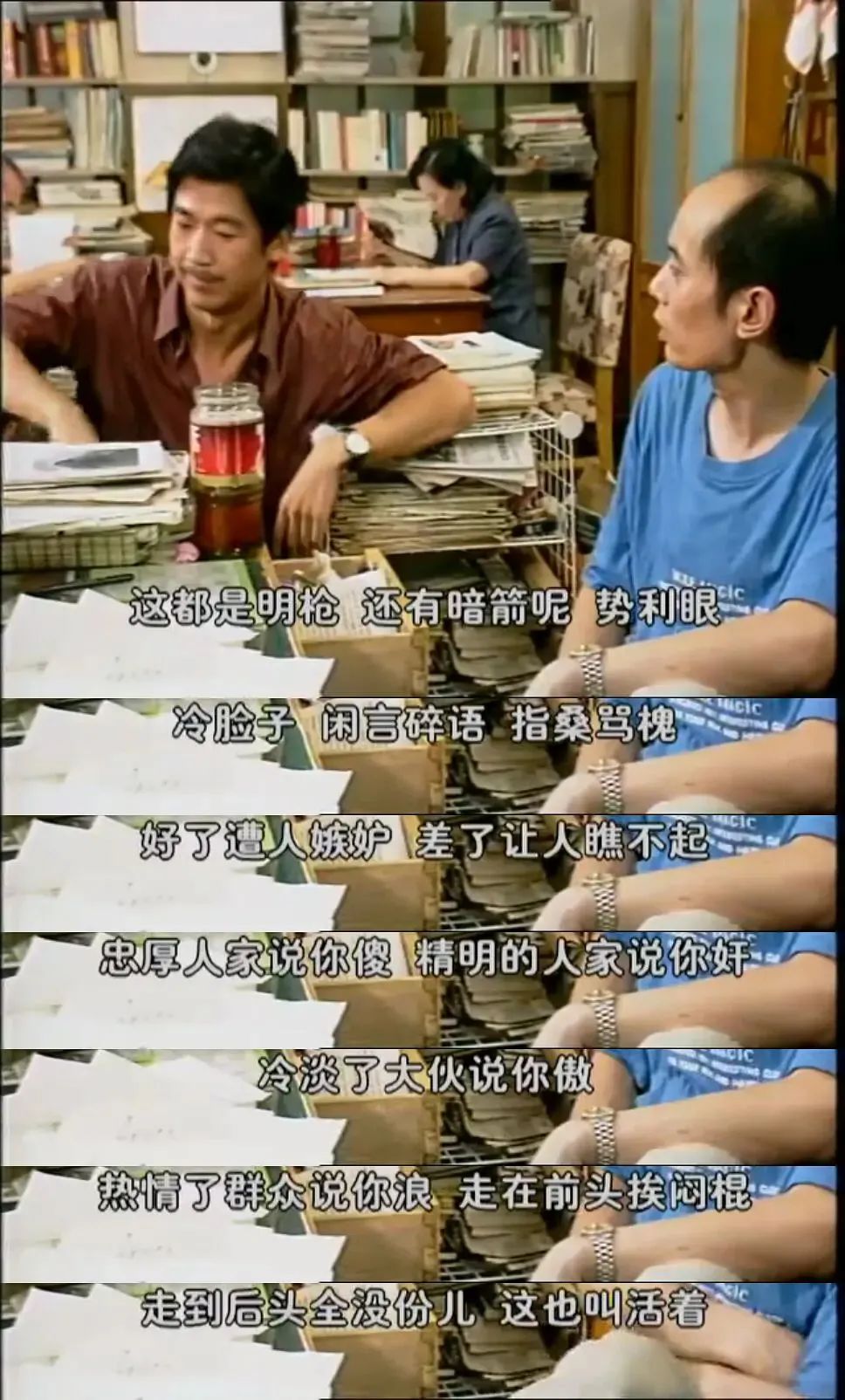

隨便一個臺詞,可能就是教你識別親疏遠近的社交教學:

劉能教你識別親疏遠近

別看《鄉村愛情》是一部"農村題材電視劇",可在藝術表達上卻一點也不落后,至少在第一部里,咱們能看到許多講究又精巧的臺詞和畫面。

還拿謝廣坤說事兒。

知道永強不顧他反對,還往小蒙家跑之后,謝廣坤一步三踮地前來抓人。

因為還不想明面上得罪王老七,但又忍不住暗搓搓地嘲諷,謝廣坤使出了多年經驗積累的"談話的藝術":

雖然他沒有用一句話讓王老七給他18萬或18個大嘴巴,但是他卻成功讓在場的人物以及電視機前的觀眾瞬間明白了永強的鶴立雞群、卓爾不凡。

簡單來說,"眼鏡"意味著"有文化",而"電腦"代表了"新科技",結合起來就是他謝永強已經不是原來的泥腿子了,他升級了,變成了鄉村之外的"城里人"。

不信你看,玉田不戴眼鏡,李大國不戴,王小蒙不戴,但身為象牙山知識界首席的皮長山戴。

象牙山唯二兩個戴眼鏡的

而永強居然拋下了這些來找小蒙,這在謝廣坤看來簡直就是革命的倒退、金錢的浪費……

看到這里可能有人會有疑問,都2049年了,還存在這些偏見嗎?

您別說,雖然現在我們已經邁入了小康社會,但不代表城鄉差距就真的彌合了、消失了,如果真是這樣,那么多農民工朋友為啥還要背井離鄉呢?

紀錄片《歸途列出》中記錄的

廣州火車站農民工返鄉潮

啥事兒,我們不要總聽別人嘴上說了什么,更關鍵的是看他們的腿上做了什么。

象牙山村,不算富有,但也絕對不算真正的貧窮,它代表了現今廣大農村的一種普通狀態:

年輕人都想出去看看,特別是有學歷、有文化的年輕人是不應該留在鄉村的。

而這背后還是城鄉的二元對立,是"先進"與"落后"、"文明"與"荒蠻","達官貴人"與"平頭百姓"的對照。

對于很多農村孩子來說,"外面的世界"不僅精彩,還意味著徹底地階級躍遷、人生逆轉。

前幾年大火的《人民的名義》,無論是靠吃面條出位的趙德漢,還是波瀾不驚的祁同偉,都曾是"農民的兒子"、"吃不飽飯的窮孩子";

再往前,2001年中央一套曾播出過一部名為《大雪無痕》的電視劇,里面的反派boss周密已經貴為副市長,但是童年時代每天要給食堂送100多個粽子只為了換8毛錢的陰影,成為了他永遠的夢魘。

趙政委演衣冠禽獸都那么像樣

因為不想回去、不能回去,所以才要想盡辦法、不擇手段。

有人批判為啥這要把這些貪官、反派角色都"安"在農民頭上,

這么說沒錯。但仔細想想,可能正因為他們最沒有退路、最沒有資本,才最具有典型性。

打個比方,你是985的本科生,考研失利了大不了直接去面試工作,而對那些普通大學、專升本的學生來說,考研意味著能升級到更好的平臺,由此來彌補差距、增加競爭力。

諸如此類,考上研究生、公務員的叫"上岸",上岸之后發現還不行的就"內卷"。

城市尚且如此,那么鄉村呢?

再說回劇情,還是謝廣坤,我一直認為,這是趙本山在全劇中塑造的最成功的角色。

用鄉土語言來形容,他是個村里的"能人",比劉能還"能"。

會農活、會掙錢、會過日子,種田是一把好手,每年還兼職收山貨,既能在村里經營,又能跟鎮上的領導親戚攀關系。

你可以說他世故、算計、甚至小人、下作,但你不得不承認,他的眼光一直向"外",他培養出了他們村最稀有的品種--大學生。

這么一看,謝廣坤已經使用了他全部的心血,金錢、精力、有限的眼界來培養兒子,而永強則是他們老謝家實現階級躍升的關鍵。

一步踏錯終身錯,他怎么可能讓這個關鍵人物在婚姻問題上犯"重大失誤"呢?

觀眾討厭謝廣坤,是因為他喜歡作妖,老沒有老樣,你可以帶入身邊任何一個煩人的親戚朋友熟人。

恐怕沒人統計過廣坤在劇里攏共挨了多少打,因為實在太多了。

但不可否認的是,謝廣坤在象牙山村,的確算得上是兩只小母牛對屁股——比較牛逼。

他有那么一點眼光,一點野心,一點自信,這讓他成為了一個不一樣的農民。

但顯然他也只能止步于此,永遠要依靠謝永強的爹、王小蒙的老公公、齊鎮長的親戚等虛幻的符號活下去,成為一個具體的符號讓他感到快樂,有成就感。

因為絕大多數農民只能擠在一個龐大而籠統的符號下面,就像那些主演之外的象牙山村民,你認不得他們面孔,記不住他們的名字,他們是我們生活之外的背景板,是鏡頭很少展現的nobody。

再來說說謝永強,這個被觀眾譽為"把男主生生演成男配"的男人,更是能映襯出《鄉村愛情》悲劇底色的關鍵人物。

在《鄉村愛情》第一部,謝永強和王小蒙的愛情一波三折,像極了雪諾和紅毛女,不僅牽動了觀眾們的心,也帶動了全劇的走向。并且充分展現了一個人面對強大現實時的困境。

作為大學生的謝永強在普通村民看來就是帶著"光環",就連他親爹也是這么想。

盡管永強本質上是個老實質樸的好孩子,但奈何個體總是很難對抗體制,要知道反對他自由戀愛的不只是謝廣坤,還有人們心中固化的各種觀念與偏見。

第一部里,他的口頭禪就是"我去果園了"。

他為啥總去果園呢,因為果園不僅是他的實驗田,還是他的避難所。

面對強勢霸道爹、愛而不能的小蒙、還有眾多鄉親的無處不在的凝視,永強,這個普通大學生承受了太多壓力。

幾年的城市生活真的改變了他的嗎,其實這些都不重要,重要的是別人怎么看他。

比如香秀,作為村長的女兒,象牙山的公主,已經敏感地意識到他"往那一站跟咱村里人就是不一樣"。

至于怎么個"不一樣",這也不重要,村長長貴覺得這是"強強聯合"的好機會,恩威并施,奈何永強是塊爛泥扶不上墻,香秀一聽到他想回村里,還要繼續種地,這門婚事自然就吹了。

學者查建英曾在《鏘鏘三人行》里分享了自己哥哥的一段青春往事:

當年她哥哥在插隊的時候愛上了一個村里的姑娘,結果人家家長就提了一個要求,那就是結婚之后把姑娘帶到城里去。她哥哥一聽,好嘛,我們知識青年想扎根農村,可人家農村人拼命地想進城,這可不是"圍城"嘛。

時間回到現在,這個問題依然存在,就算永強真的想回饋鄉里,帶動大家一起致富又能怎么樣呢,他的家人不會理解他,他的鄉親也未必相信他,

他面臨著趙本山宇宙中的終極困境:

大學生、知識分子、文化人,很難有出路。

別忘了,謝廣坤曾經就是《劉老根》里的大學生徐邁,也曾經一腔熱血投身鄉村建設。但是即便沒有馮鄉長之流,農民想要靠自己闖出一片天是多么的難啊。

再看《馬大帥》,趙本山最后都將救命稻草塑造成好心的有錢人,比如賣藥的老板,住著大別墅的老奶奶,他們被農民的樸實、真誠所打動,自愿甚至無私地去給予幫助。

也許《鄉村愛情》中的王大拿有所不同,但是卻一樣不夠真實,也就不夠被觀眾喜歡,不信可以做個調查:喜歡王木生的人肯定比喜歡大拿的還多。

我想,趙本山自己也是知道的,所以這個角色他自己來演。

這也對應了他現實生活中的處境:從鄉村出來,還多少眷戀懷念著,但又回不去了。

而自身認知和周圍環境讓他認為所謂的文化人并沒啥大用,因此永強這個異類只能去果園,并且一去就要去好幾季,要不這戲就沒法演了。

說到這,您應該明白了,他謝永強從來就不是男主角。

隨著王亞彬的離去,畢暢的到來,謝永強從第三部以后,失去昔日風采,從最初的主角淪為配角。

身為一名文化行業從業者,班長也很理解永強這種沮喪,如果不是每篇文章都有人點個在看,留留言啥的,恐怕早就回東北老家種苞米去了。

言歸正傳,在本山大叔的鏡頭下,“象牙山F4”這些扎根鄉土生活的,既煩人又可愛的,既一肚子小聰明又沒失去樸實天性的人物,才是真正的主角。

這也是整部劇最棒的部分,它刻畫出了一組生動鮮活的群像,從中老年到青壯年,從主角到配角,他們的生活那么瑣碎平凡,又那么狗血浪漫。

也許法海永遠不會懂愛,可象牙山人永遠都不能不談戀愛。

2."懸浮"的原因到底在哪里?

說完《鄉村愛情》的真實與力度,我們再來嘮嘮其它“懸浮劇”的病癥。

啥叫"懸浮"呢?

簡單來說,就是飄在半空、天上,讓你看完之后基本啥也記不住,就感慨"哎呀媽呀,人家那生活咋那么好呢!?"

近幾年,這種懸浮影視劇比比皆是。

比如大家可以去《我的真朋友》里圍觀一下大寶貝的都市麗人"屌絲"生活,主角明明是剛大學畢業的普通社畜,每天感慨著大城市的房價高、物價貴,卻租住著市中心三室一廳的房子、穿國際名牌、吃高級外賣,本質工作不好好干,成天管七管八、戀愛最大,一通折騰,最后還得走上人生巔峰。

又比如一些職業劇,你說編劇沒體驗生活吧,他跟你說我們這個XX圈就是這樣;

《北轍南轅》被批不接地氣后,編劇就說:這就是我的地氣,我的生活。

你說他專業吧,可半吊子就都能看出來這是胡扯。

咱們不說當年《紅樓夢》怎么請紅學專家、教授博導當文學顧問,就說最近又在B站、微博上被翻出來的《編輯部的故事》,你看幾集,就大概知道原來雜志社是這么運行的,從人員調配、權力關系到市井百態、文藝流行,門清。

可看看那些懸浮劇,你能從里面了解點什么呢?

了解創業靠運氣?升職靠喝酒?了解咱們生活里永遠都有一個掛相的心機綠茶,一個默默付出的暖心備胎?

醒醒吧,咱是編劇嗎,咱是投資人嗎,咱是主角嗎,咱不是,咱就是一個連白日夢都做不出來這么多花樣的P民。

至于為啥有這么多"懸浮"的影視作品,原因不少,一時半會說不過來。

不過,從創作者來看,人們終究還是要認識自己、也尊重他人。

就拿現在的馮小剛來說,《非誠勿擾》就剛剛好,這種講述有錢老男人的悲歡喜樂的故事雖然跟我們無關,但至少很真誠,看得出來創作者本身的焦慮與感慨。

而現在這部《北轍南轅》就很可怕,我們之前吐槽過(),在這里就不再展開嘮了。

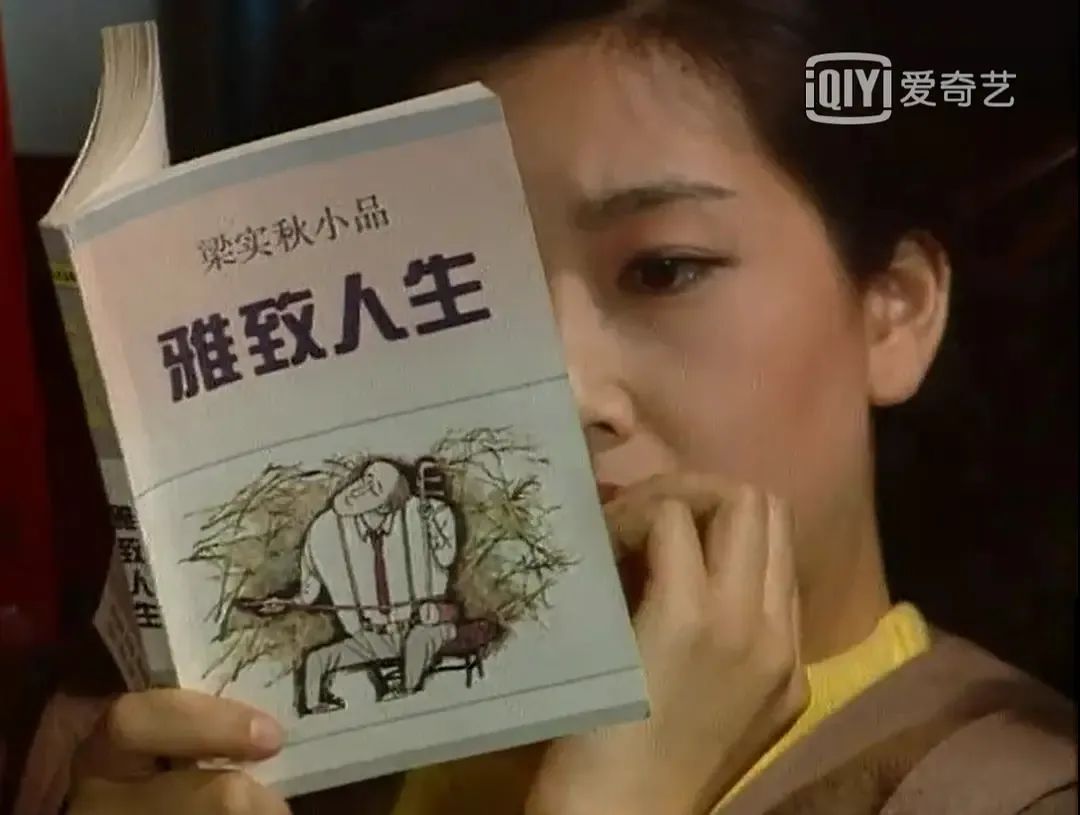

當然,再優秀的創作者也會有失誤,只要這個前提是他還沒有丟失本心,就可以原諒。作為國產情境喜劇yyds的《我愛我家》(我說是就是,別杠)至今依舊能讓人百看不厭,其臺詞、表演都精妙非常,并且幽默的十分高級,可謂針砭時弊、夾槍帶棒的典范。

老傅家的黑板報藏著一本時代圣經

而農村題材電視劇,就沒有"懸浮"了嗎?

事實上,鄉村瑪麗蘇和杰克蘇要"蘇"起來,能把人骨頭蘇斷了。

比如從《劉老根》被大眾熟知的閆學晶,不知怎么的就吃起來了人設的紅利,從《女人當官》到《山里娘們山里漢》,再到《豆腐西施楊七巧》、《俺娘田小草》這些劇的基本套路就是一位集所有傳統美德于一身的農村婦女,還是本村最漂亮的,平凡又傳奇的一生。

你說它封建吧,它的確是"大女主"戲;你說它先進吧,可基本上都是"所有男人都愛我"、"所有人都誤會我"、"我不怪所有人"的俗爛戲碼。

更有甚者,把愚蠢當淳樸,把惡心當搞笑。

勇奪豆瓣2.9分的《葵花進城》用一種近乎低智的方式在傳播"正能量",女主角葵花就是鄉村版的鹿小葵加楚雨蕁,秉承著"我弱我有理"的中心原則,妄圖在城市里胡攪蠻纏。

當然,有些劇就更高明了,它看上去無比正常,甚至還有點格調,但跟鄉村建設基本沒啥關系。

看著梳著背頭、穿著時裝、凹著造型、使勁耍帥的村委書記,只覺得香噴噴、油乎乎,彷佛一塊剛出鍋的油炸糕。

沒錯,說的就是這部不知為啥沒開通豆瓣評分的《溫暖的味道》,有興趣的同學可以去看看,男主角就是中國娛樂圈的知識分子、中老年大媽的夢中情人——靳東老師。

他堪稱完美塑造了鄉村T臺上最帥的村委書記,還可能會得諾貝爾數學獎。

這又說回到《鄉村愛情》了,不管它后來怎么瞎編亂造,可大背景還是在鄉村,演員還有鄉土氣,每個角色、每段戲背后都言之有物。

比如劉能一家的互動,既夸張又親切,劉能雖然也一身毛病,但也真疼愛女兒,這也讓劉英養成了一種莽撞天真的性格,進而導致了對趙玉田的節節敗退,又引起了劉趙兩家的可笑爭斗。

再比如長貴與大腳的一場戲,大腳穿著旗袍對鏡梳妝,左看看,右照照,隨著她視線的平移,長貴進入畫面,他在心不在焉的喝汽水,仔細一看,身旁已經放著四個空瓶了。

好家伙,到這里原來觀眾的視角其實就是長貴的視角,他在毫無演技地"偷看"大腳,心中的渴望化作了行動上的"口渴",但又無法真的釋放自己。

一個深情壓抑、黏糊糊暗搓搓的中年男人,就這么在鄉村美人面前暴露無遺,劇情敘事效率夠現在的偶像劇拍十集了。

說到這,大家可能覺得,我是不是把《鄉村愛情》抬得太高了呢?

的確,它問題也著實不少,能被稱為"神劇",多少都有點調侃的味道。

但是就"接地氣"、"說人話"這點是屬實做到了。

B站上有up主專門剪輯了劇中的吃飯場景,其中有一條彈幕說:"看他們吃飯真香,小時候在我姥爺家也這么吃,真懷念啊。"

山珍海味、觥籌交錯是一種生活,小蔥拌豆腐、小雞燉蘑菇也是一種生活。這兩種生活沒有對錯,都可以被影視化,但你不能上來就戴著有色眼鏡、不懂裝懂地一通亂燉。

最好別想著用一部影視劇就能改變點什么、推動點什么,長此以往就會陷入謝廣坤式的唯目的論、唯結果論的困境。

咱們就踏踏實實地進行藝術創作,多關心一下普通人的真實生活,那些社會結構性問題就藏在這些生活場景的背后,不是你想避開就能避開的,畢竟沒有人能活在真空里。

曾幾何時,我們也是有過十分優秀的農村題材影視劇的。

上世紀八十年代的《咱們的牛百歲》《甜蜜的事業》《喜盈門》;九十年代的《籬笆女人和狗》《轆轤女人和井》《農家十二月》;再到近幾年的《馬向陽下鄉記》《山海情》。

歸根結底,它們都有著扎實的劇本、合適的演員、接地氣的表達方式,以及真誠的創作態度。

用豆瓣網友的話說,

主題曲《籬笆墻的影子》真“流芳百世”

看看人家是怎么演戲的

再進一步說,我們曾經也有過不少膾炙人口的、現實題材的電視劇:《渴望》《年輪》《孽債》《外來妹》《情滿珠江》《過把癮》《我愛我家》《牽手》《貧嘴張大民》……這還不算港臺劇和引進國外的優秀劇目。

有網友說《外來妹》是二十年前的“深圳女子圖鑒”

江珊把都市獨身女青年演活了

這些劇當年之所以能引發收視狂潮、甚至成為某種集體記憶的符號,

一是因為切中了時代發展的要害,二是挖掘并展現了人們真實的情感與心理世界。

但遺憾的是,多年下來,我們的電視劇似乎高開低走,這里面自然有現在娛樂多元化的因素,但電視劇本身的問題卻不能忽視。

比如說類型片就發展得很不健全,曾經我們有《黑冰》《黑洞》《重案六組》這樣優秀的懸疑、警匪片但如今卻很難在電視上看到了;

《重案六組》里不乏金句

又比如像《大明宮詞》《大唐情史》《唐明皇》這樣充滿文學性和思辨意味的歷史奇情劇,也基本被各式各樣低端的宮斗劇所取代。

我就是愛姑媽,怎么了,

太平和李隆基的CP太好嗑了

實際上,類型片是最好拍、也是最難拍的劇種。

縱觀世界,美國有《欲望都市》、《成長的煩惱》、《老友記》,把都市生活研究的透透的……

英國有《布朗神父》、《馬普爾小姐探案》、《福爾摩斯探案集》,基本上壟斷了所有高評分的偵探諜戰劇……

日本有《阿信》、《同一屋檐下》、《北國之戀》,真正將真善美發揮到極致……

韓國有《請回答1988》、《搞笑一家人》、《Live》,能夠從小事、小人物入手,吃透觀眾的喜怒哀樂。

這樣對比下來,如果我們想打造獨樹一幟的類型片品牌,農村題材的確大有發展空間。

早在1936年,毛主席在延安會見美國作家斯諾時就說過:"誰贏得了農民,誰就贏得了中國。"

那么放眼現在的電視劇市場,又何嘗不是呢?

希望,我們可以擁有更多的國民級電視劇,陪我們走過一個又一個十五年。

THE END

本文作者

隔壁王同學

愛吃唐僧肉的大盜賊

原標題:《國產劇的懸浮大病,《鄉村愛情》治它!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司