- +1

沒有這場晚年愛情,《日瓦戈醫生》會蒙上一層陳舊的日常圖景

【編者按】

諾貝爾文學獎得主、《日瓦戈醫生》作者鮑·列·帕斯捷爾納克與《新世界》編輯奧爾嘉·伊文斯卡婭有一段傳奇愛情。1946年,已經處在第二次婚姻中的帕斯捷爾納克與伊文斯卡婭相愛。在嚴峻世界的暴風雪中,愛情的火焰忽明忽暗,必定熄滅,只能隱藏起來。《燭光幽幽》也是《日瓦戈醫生》最初的書名之一。1956年,小說即將完成,那時他們的關系經歷了一連串艱難的考驗。小說的女主人公拉拉在外貌、命運方面酷似伊文斯卡婭。《日瓦戈醫生》在意大利首次出版,后來獲得諾貝爾文學獎,卻使兩人被卷入到了無盡的風波之中。

在《和帕斯捷爾納克在一起的歲月》一書中,伊文斯卡婭和女兒伊琳娜·葉梅利亞諾娃記錄了帕斯捷爾納克的晚年歲月,還透露出他是一個勇敢而美好的人。澎湃新聞經廣西師范大學出版社授權,節選發布伊琳娜為此書所作序言。

在一篇寫肖邦的著名文章里,帕斯捷爾納克談到他對現實主義的理解。他說,“推動藝術家革新與獨創的力量,是其個人經歷中留下的深刻印記”。他寫道:“在心靈的眼睛面前,在深化認識,進行選擇的時候,總有某個應該去接近的模特。”誠然,對讀者來說,誰正是這個模特,誰的“印記”留在了詩人帕斯捷爾納克的書中,未必十分重要。《馬堡》也好,《暴風雪》也好,《敘事曲》也好,與詩中女主人公們幽遠的影子毫無聯系,這些詩依然存在,將來也會存在。然而,隨著作者的生活本身逐漸變成傳奇,女主人公,他的繆斯們,也會成為神話;樸素的感激之情會令我們回憶起她們,讀出其中的密碼,給他的女伴,那些美麗的“厄革里亞”(就是希臘語的“激勵者”)以應有的評價。每個讀者大概都會憑各自的想象,為自己描繪那些女主人公的形象。

三十年代產生了令人痛苦的危機。對帕斯捷爾納克來說,馬雅可夫斯基的自殺便是這場危機的高潮,《安全保護證》的最后一部,已經是在寫他自己。“如此說來,這并不是誕生?如此說來,這是死亡?”那一年,他給父母親、妹妹、友人的大量書信,都寫到自己的死亡、終結,“要么是完全肉體的終結,要么是局部和自然的終結,要么最終就是暗中注定、不由自主的終結”。(致妹妹利季婭函,1930年)

可是,老天賦予他的豪豪光雨尚未下完,形成于著名《詩篇》的“同大家一起,與法制一致地勞動”的新嘗試,在一段時間獲得成功。預期的死亡沒有到來,卻變成了《第二次誕生》《波瀾》,以及長篇小說《日瓦戈醫生》的開端,成了通常所說的創作高潮。

《日瓦戈醫生》

這個高潮想必不可能持續。令人驚訝的是,這高潮總算是產生過。

他需要勃發新的感情,需要(他所說的)那種“清晰而幸福”的個人印記。在關于肖邦的那篇文章中,他談到了這個需要。一九四六年,他在《新世界》編輯部同奧莉嘉·弗謝沃洛多夫娜·伊文斯卡婭相遇,便成了這么個印記,確切點說,就是“鐫刻在心上了”。媽媽經常講他們第一次談了些什么。編輯部的秘書,一位已不年輕的文學太太,帶一名靦腆的年輕女性去見一個走進房間的人(他來打聽他的小說《男孩和女孩們》,也就是后來的《日瓦戈醫生》的命運),說:“鮑里斯·列昂尼多維奇,我想向您介紹一位您的狂熱崇拜者!”

鮑·列的回答彬彬有禮,十分客氣,但也明顯帶點悲哀:“多奇怪呀,沒想到我現在還有傾慕者!”

這可不是一笑了之的交際酬應之語。伊文斯卡婭不單單成了他傾慕的戀人,而且是難能可貴的讀者,感恩的響應者,一個生活中以詩為主的人。這在許多方面都是她這一代人的特點。她比自己的女性前輩們年輕,寫出那些膾炙人口的文字時她并不在場,她是在書上才讀到那些文字的。她醉心于那些文字,在學生練習本上寫下自己的答語:“帕斯捷爾納克小說的云朵/如我書桌上的一課”。

帕斯捷爾納克送給伊文斯卡婭的第一張照片

把她沖向帕斯捷爾納克那波大浪,既不是繪畫,也不是音樂,而是詩。她不懂繪畫,不上博物館,我們家也沒有音樂方面的素養。我們家里滿滿是詩。她那些喝茶到半夜的詩友,作小學老師、對涅克拉索夫情有獨鐘的外公都讀詩;我和弟弟太小,也讓我們坐在椅子上,為客人朗誦“憂郁的惡魔,流放的神靈……”萊蒙托夫長詩《惡魔》的開篇詩句。詩既是生活的注腳,也是生活的內容。當時的生活幾近赤貧,有時亂七八糟,隨時“危在旦夕”,老在尋找一個榜樣,一片土壤,一個支撐。照現在的說法就是“虛擬現實”占了上風。

她那代人仿佛有個預感:語言會很快并長期成為與真實生活的惟一聯系。他們就像吸盤里的海綿,往身體里吸進了任何搜查都無法奪走的東西——詩中的詞句。記得在羈押轉送站澡堂里讀《奧涅金》那個葉夫根尼婭·金斯堡嗎?關于以言救人者的文章已經多如牛毛,但我們對這樣的言語依然感激不盡。瓦季姆·科佐沃伊已是另一代的詩人,他寫道:“謝謝他人一句話。沒有這句話,我會永遠完蛋。產詩的牛啊,多謝你的奶頭。”

《和帕斯捷爾納克在一起的歲月》

媽媽就是這種“吸盤里的海綿”——她背得的詩太多了!她的朗讀非常精彩——風格有點老套、夸張,但讀到精彩詩句時,聲音便充滿欣喜,激越而富于魅力。“告訴我,巫師,諸神的寵兒……”——這是一般人能寫出來的嗎?還有這氣息,這緩緩向空中舉起的翅膀?“術士對強大的統治者們無所畏懼……”于是便喘不過氣來了。

這代人有許多偶像。或許是太多了。三十年代正值青春年少的這批人,旅行包里裝的并不僅僅是經典作品。其中也有吉洪諾夫、謝利溫斯基、帕斯捷爾納克,也有烏特金、巴格里茨基、塔爾科夫斯基、斯梅利亞科夫、西蒙諾夫……

詩穿透著“生活的織物”,已經搞不明白哪里是人預見了詩,哪里又是生活在為未來的詩收集素材。對這件事,帕斯捷爾納克說得多么準確:“空白要留在命運里面,而不是存在紙頁之間……”

必須承認,媽媽的詩歌萬神殿里仍有等級之分。在她那幾乎整整一代人的心目中,詩歌大國之王是勃洛克。勃洛克是一股魔力,一種激情。媽媽曾說她做了個夢,勃洛克向她指出要翻開哪一頁,讀哪一行。她告訴我,她這輩子與勃洛克失之交臂。臨終前,她要用勃洛克的文集占卜,結果是:

無論昨夜怎樣燈光燦爛,

無論今夜怎樣召喚——

無非由破曉到日暮

舞會還沒有完。

——勃洛克《在島上》(1909)。

一九五六年夏天,媽媽在離佩列杰爾金諾不遠處租了一間小房,鮑·列不時前來探望。他常在媽媽床頭上見到“人面鳥”出版社出版的勃洛克詩單卷本。或許正是由于他們共同的心儀,那一年他才寫出了《關于勃洛克的四個斷想》?

一九五三年春,媽媽回到莫斯科,從波季馬又為我帶來一樣禮物。那是一個作業本,破破爛爛,她憑記憶,用半印刷體字母在上面轉抄出她喜歡的阿赫馬托娃詩作。

帕斯捷爾納克很快成為真正的上帝。我記得那些詩歌晚會的故事:晚會上,她,一個文學培訓班學員,坐在理工博物館臺階上(大廳里總擠滿了人),捕捉天才的每一句話,寫著羞怯的字條,在樓梯上等候……戰后,一次私人見面徹底改變了她的人生。她好多次談起那次見面,用的就是帕斯捷爾納克的詩句:“啊,離開了我的神的腳步,我該奔向何處!”

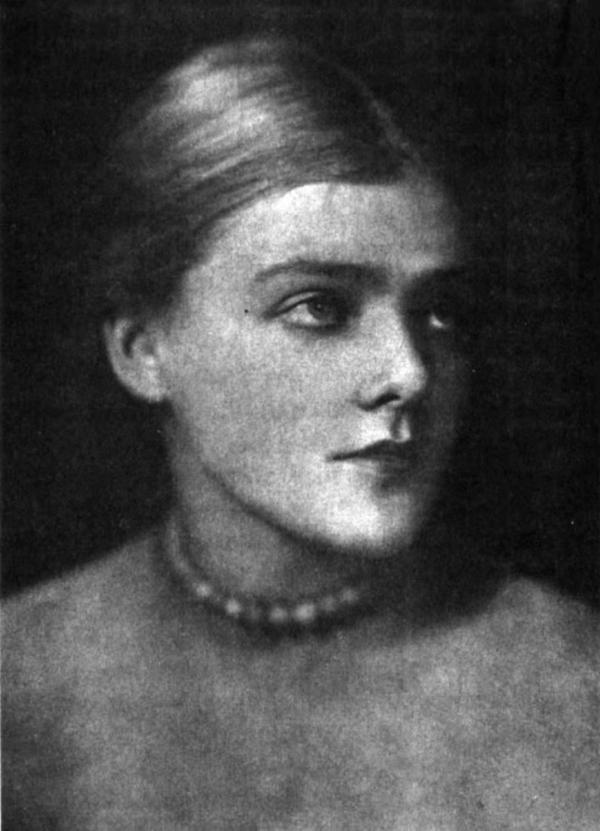

年輕時的伊文斯卡婭

鮑·列·帕斯捷爾納克成了她的戀人,不過,鮑·列永遠是,并且首先是一位受人愛戴,被奉若神明的詩人(“任何一首詩啊,從任何地方……夜里把我喚醒!”)。他成了她的既是女人生活,也是精神生活的中心。他的詩無處不在。就連談一些日常瑣事,都用他的詩句。要是回憶生活中倒霉透頂而命中又注定不少的時刻,那些時刻也伴著他的詩句“度過”。媽媽對我說:“伊爾卡!涅爾琴斯克大道邊的礦井深處!苦役!那是多大的恩賜!”帕斯捷爾納克長詩《施密特中尉》里的句子。

生活在條條道路上把她折磨個夠,最終還是顯示出了最大的公正。她天生就是要成為“組詩里的一小句”,一個繆斯,一名厄革里亞——美貌,鐘情于詩,披著凌亂的金色發辮,向人和命運敞開胸懷——她也做到了。很少有一個女人能作出這樣的總結:

你是我逆境中的福音,

當活著比病著更煩心。

美的根源在于勇敢,

它讓我們心相吸引。

——帕斯捷爾納克的詩作《秋》(1949)

伊文斯卡婭成了帕斯捷爾納克晚期抒情詩的書寫對象。帕斯捷爾納克晚期的許多詩篇如《別離》《會面》《秋》《八月》《童話》《無題》等,都由這段愛情引發。

這是他的最后一段愛情,帶著秋天日暮情懷的種種色彩。其中有死之將至,終須一別之感,也有這段“非法”愛情注定失敗的意識。這一次,繆斯是“來自另一圈子的女孩”,不在固有家庭和正式關系形式之內。這首抒情詩因此便如此令人惆悵:“再見吧,向屈辱的深淵發起挑戰的女人!我是你搏斗的戰場!”(《八月》)“大雪中孤身一人。”(《會面》)站在拐角上,主人公只有在“家人各自出行”(《秋》)時,才能同她會面。

一九四六年是他們相遇的一年。那年他寫了首詩《燭光幽幽》(即《冬夜》)。后來譜成一首歌,一個神話,或許是二十世紀俄國詩歌里最有名的愛情文字。其中蘊含的情緒是,在殘酷世界的暴風雪中,愛情的火焰忽明忽暗,必定熄滅,只能隱藏起來。

《燭光幽幽》是長篇小說《日瓦戈醫生》起初的書名之一,與伊文斯卡婭相遇之前很久,帕斯捷爾納克就開始寫作這部小說。一九五六年,小說快要寫完,那時,他們的關系經歷了一連串最艱難的考驗,成為既是心靈也是生活的堅實結合。而且小說的女主人公拉拉也在許多方面酷似媽媽。更別說女主人公的外貌、命運(尤其是結局)都有點像媽媽遭遇的翻版。

這樣的對比當然是極為近似的。媽媽人很本色,她避免這種簡單混為一談的說法,總是皺著眉頭說:“天哪,他們怎么啦——老是拉拉、拉拉的。連帕斯捷爾納克的書都沒讀過,什么也不知道,就知道個拉拉。”

每個哪怕對創作心理學略有所知的人,都明白詩的海綿能吸收多少形形色色的印象。為了寫出娜塔莎·羅斯托娃(列夫·托爾斯泰長篇小說《戰爭與和平》里的主人公),得多少次“搗鼓索尼婭和塔尼婭們”;小說中拉麗薩·吉沙爾(拉麗薩·吉沙爾和下面提到的安季波娃等,都是鮑·列·帕斯捷爾納克小說《日瓦戈醫生》里的主人公)的形象里,反映出與多少女人的相遇。這里有老是莊重地洗洗涮涮,熨熨燙燙,連擔扁擔都像女王的護士安季波娃(季·尼·涅高茲),有詩人各種更早的印象,最后才是這個富于憐憫之心,滿不在乎,沒有心計,毫無設防的“來自另一圈子的女孩”。然而,對我來說,有一點是清楚的:沒有她悲慘的遭遇,沒有晚年這場愛情,這部長篇小說便會成為蒙上一層陳舊銅銹的“半世紀日常圖景”,連帶一個莫泊桑式的女人故事;盡管語言美得令人眼花繚亂,到處撒滿“果脯”(鮑·列語)——對時代、基督教、藝術、歷史,都有深刻細膩的見解。也即整部小說就會像是它的上卷。只有因同情感、罪惡感和憐憫感而變得高尚的鮮活激情,也就是愛情、牢獄、忠誠,甚至死去的孩子——生活中確實發生過,——所有這一切,才使小說的下卷有了帕斯捷爾納克那無與倫比的可信度——銅銹擦掉了,窗戶大打開,我們呼吸著,像在電車站上瀕臨死亡的醫生那樣,喘不上氣;小說的主人公們成了我們的同代人,也是未來讀者的同代人。“苦難的暗流”(《土地》)。溫暖了這些篇章,于是,它們活起來了。

奧莉嘉·弗謝沃洛多夫娜·伊文斯卡婭于一九一二年出生在坦波夫。媽媽在銀松林村的中學上學,去學校要穿過森林。她很早就產生了對文學的酷愛(外公的職業就是“文學老師”),學校里有各種小組,有愛戀,同學們情深誼長,夏夜在花園里聚會……由于出身問題(她的出身是“職員”,而不是“工人”),她沒有被語文系錄取,但進了生物系,讀了一年。然后轉入高級文學培訓班,即后來并入莫斯科大學的編輯出版學院,讀到畢業。

就在這一年,一九三〇年,我們遷居到莫斯科波塔波夫胡同(原大圣母升天胡同)。該地建起了第一批蘇聯合作社住房,我們住進一套三室小住宅。不久,這個住宅就成為傳奇之地:詩人同窗在這里聚會;孩子在這里降生;友人也紛紛前來,鮑·列·帕斯捷爾納克、阿·謝·埃夫龍,還有許許多多的人都曾光顧這里,他們的名字形成一個時代的文學氛圍。

大學生們常在波塔波夫胡同相聚,如外婆所說,“他們徹夜不停地嚎詩”。帕斯捷爾納克是這代人的神明、偶像。我捐贈給我極珍重的瑪麗娜·茨維塔耶娃故居的書中,便有一本帕斯捷爾納克單卷集。那是一九三三年版的《一卷本詩集》,確實讀得破爛不堪,黃斑處處,污跡四布;顯然,媽媽睡覺、吃飯、坐電車都曾手不釋卷。書里到處是折疊的頁角,空白處畫滿感嘆號,“只有你才能!”“誰還能這樣說?”一類逗笑的批注比比皆是……當時的讀者就是這樣。而且以“你”相稱,跟對上帝一樣。

大學畢業后,奧·伊文斯卡婭去各種雜志的編輯部作文學實習。戰前那些年,她兩次嫁人,兩次婚姻都以悲劇中斷。這兩次婚姻不能說成功——那是典型的“低就婚姻”。第一任丈夫伊萬·瓦西里耶維奇·葉梅利亞諾夫,即我的生父,出生于阿欽斯克附近一個農民家庭,一九三九年自殺身亡。只能猜想(他沒有留下日記),他的自殺不僅僅源于自身的悲劇(媽媽想帶孩子出走),還因為與時代格格不入;而這對于他這樣一名理想主義共產黨員而言,顯然過于沉重。第二任丈夫亞歷山大·彼得羅維奇·維諾格拉多夫,我弟弟的生父,來自弗拉基米爾州清泉鄉,曾任《飛機》雜志主編,媽媽就是在那里同他相識的。戰爭一開始,他就突然去世,留下媽媽和兩個幼子。

我們是怎么活下來的呢?挖人家菜園子里漏撿的土豆,用毛巾去換面粉,媽媽還獻過血,喂養過抗傷寒的虱子,就為了換點乳清。

有一幅拍于一九四三年的照片,上面是當“制靴事務”指導員的外公,還有一個疲憊不堪的女人(她只有三十歲啊!)——一名賣血者,否則活不下去。這張奇跡般保存下來的照片背面寫著:“給親愛的外婆,媽媽,妻子。愛你的孩子們和丈夫寄。”照片是寄給外婆的。

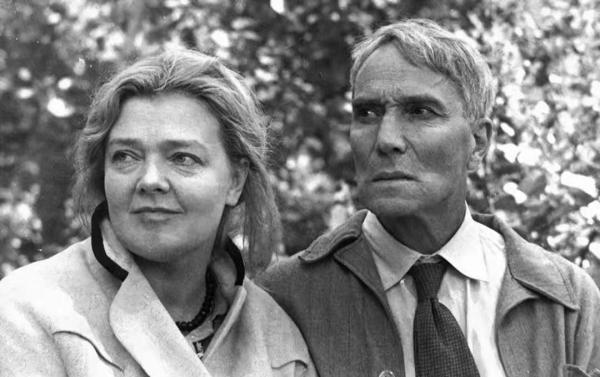

經歷那些可怕的年代后,生活漸漸步入正軌。伊文斯卡婭進了《新世界》雜志,培養初出茅廬的作者。她在編輯部與帕斯捷爾納克相遇,開始了他們浪漫的愛情。這段愛情一直持續到一九六〇年詩人去世。

一九四九年秋……我們在她的書里可以讀到:“我的生活在晚上八點中斷——房間里進來一些陌生人,要把我帶走,——打字機上還留著一首沒有寫完的詩:

……彈起所有痛苦的琴鍵,

但愿良心別對你責難,

就為我完全不知道角色,

所有朱麗葉和瑪格麗特我都扮演……

就為我甚至不記得在你之前

那些人的臉面。我生來整個就屬于你。

你兩次為我打開牢門

依然沒把我帶出牢監。

莫斯科一九四九年十月六日”

媽媽寫了一輩子詩。她寫詩如同呼吸,不可須臾停下。可是她從不收集那些詩,不想出版。總是立刻就寫,一氣呵成,不推到過后再加工完成,也不珍惜,不保存……這些詩像一只手,向不會背叛的人伸出,求取幫助。在這些詩句中,生活與詩不曾想過彼此分離。

一九九二年,我讀了奧莉嘉·伊文斯卡婭薄薄的案卷……

伊文斯卡婭和帕斯捷爾納克

一九四九年十月六日,她被帶去盧比揚卡,這時,我們兩個小孩的命運也決定下來,我們正式成了孤兒。我們知道,這樣的小孩是要被送到孤兒院去的。可是鮑·列沒有丟下我們不管。他像干苦役一樣搞翻譯掙錢。一九五二年,他發生梗死后,在博特金醫院走廊上用歪歪斜斜的字跡寫了封信,指明去哪里如何為我們拿一點錢。在“麻臉卡里古拉們”(出自《日瓦戈醫生》)的時代,他一直到死都樂善好施,是我們的楷模。

小說《日瓦戈醫生》女主人公的命運,許多地方都同媽媽的遭遇一樣。

由于運氣,小說里這個預言沒有完全實現:一九五三年,媽媽回了家,同帕斯捷爾納克依舊保持親密關系,直到他去世。他們又度過了七年轟轟烈烈,艱難竭蹶,但十分幸福的日子。

鮑·列親自安排她回歸文學生活——帶她去國立文學出版社的蘇聯各民族文學編輯部。這個編輯部的總編是鮑·列的忠實讀者亞·里亞比寧娜,她非常樂意地為媽媽安排了工作:用她的話說,這叫翻譯“各兄弟共和國未譯詩專列”。媽媽最積極主動地干起翻譯來。鮑·列為她上了頭幾節詩歌翻譯課,不久,他便被這個學生的才華震驚而放她單飛。媽媽像螞蟻一般辛勤工作,日以繼夜地敲打字機;譯完之后,新任務來了,又同作者簽訂合同。在兩次蹲監獄之間,短短的七年自由中,她做了多少事啊!單是她的翻譯書目,就有排印得密密麻麻的二十頁之多。

……下面是她的一首最犀利的詩,寫于她最艱難的時期。她也有一首自己的《暴風雪》……

暴風雪

風雪在大地上漫天飛旋,

無際無邊。

鮑·帕斯捷爾納克

我喜歡世界上風雪漫卷

你從鄉村墓地來,

就像往常,隨隨便便。

你會假裝無精打采?

我喜歡世界上風雪漫卷

看見你輪廓分明的側影,

斑白的頭發,年輕的眼睛。

感覺到你溫熱嘴唇的微醺。

我喜歡世界上風雪漫卷

在茫茫昏暗中你找不到路,

仿佛為疲憊的上帝

人們在大地上鋪開了被褥。

我喜歡世界上風雪漫卷,

天上的星座雜亂難辨,

小路沒有了,汽車也不開行,

只從天上掉下縷縷銀線……

我喜歡世界上風雪漫卷,

一片紛亂,雪片飛舞,

仿佛有人在高處悄悄

裝點一株巨大的樅樹。

我喜歡世界上風雪漫卷,

一如你愛圣誕節的喧闐,

還有村舍的舒適,

冷風透過道道細縫直往里鉆。

我喜歡世界上風雪漫卷,

燭光穿過條條白線,

當久遠年代和最近幾周

生活中各種事情亂作一團。

我喜歡世界上風雪漫卷,

我倆跟過去一樣,

陶醉于注定擱淺的大船

那不可靠的希望。

我喜歡世界上風雪漫卷,

你使它成為一場宇宙的游戲,

使所有遮掩都成反叛的傳言,

風一般從絞索上扯去。

我喜歡世界上風雪漫卷……

我和你沿池塘徘徊,

在堆成一大堆的雪里,

你會假裝無精打采?

一九六四年,伊文斯卡婭住在莫斯科,寫關于帕斯捷爾納克的回憶錄《時間的俘虜》。直到晚年,她都活力十足,充滿魅力和幽默,富有詩意。她吸引了許多人——她的朋友中間有演員,有詩人,有畫家。她講的故事里滿是好笑的細節;即使駭人聽聞的事情,她講起來也總是平和淡然。遺憾的是,跟她大量的詩作一樣,這些內容都沒有記錄下來。

她于一九九五年九月八日在莫斯科去世,葬于佩列杰爾金諾墓地,拐兩個彎就是帕斯捷爾納克三棵松下(可惜現在只剩兩棵了)的墳塋。

約會已經不在這里,她去了那個終于可以發問的地方:

當所有那些年月

只留下閑言碎語,

而我們已不在人世,

可我們是誰,來自哪里?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司