- +1

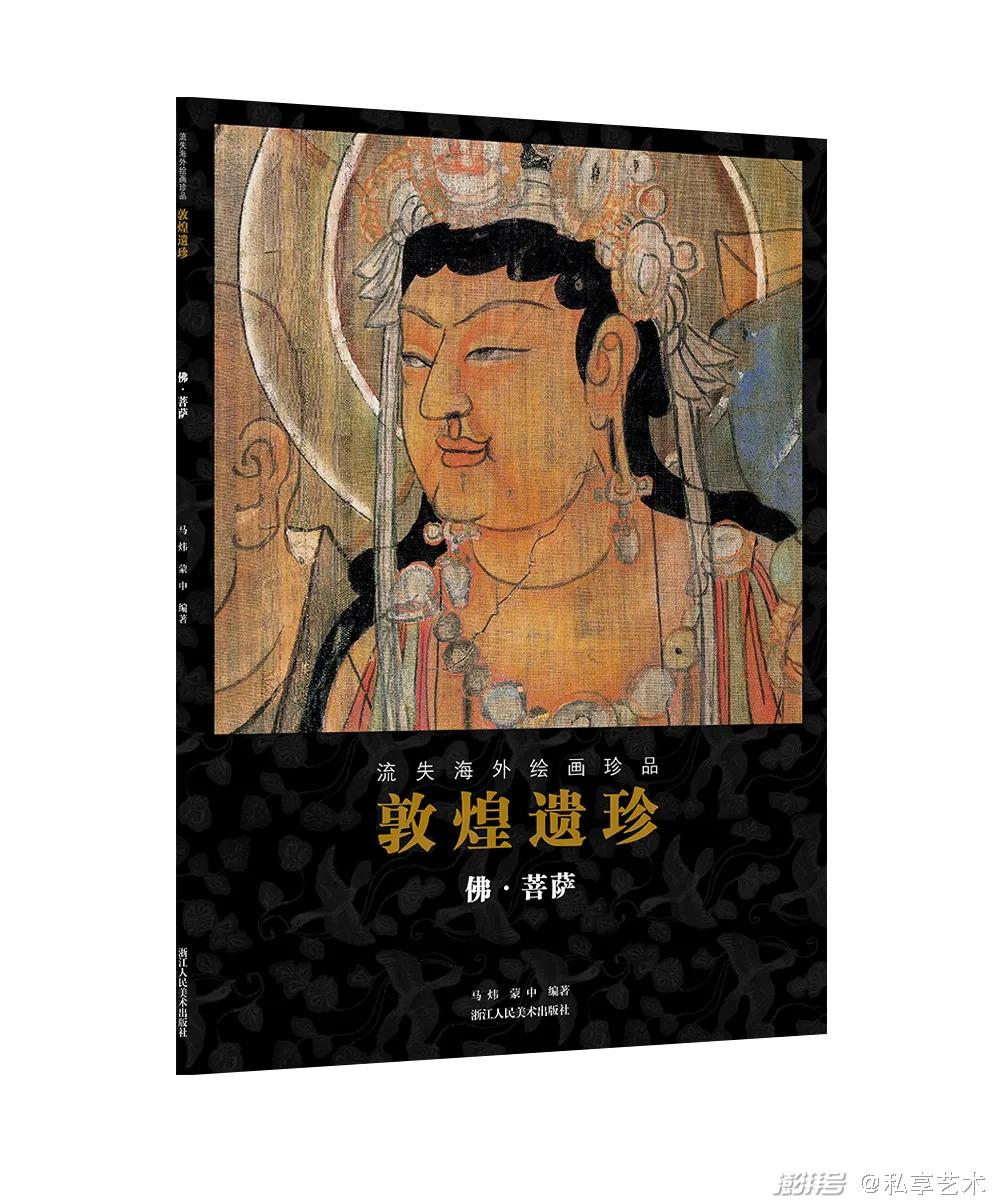

敦煌藏經洞遺珍:佛·菩薩丨私享藝術

關于佛畫,有廣義、狹義兩說。廣義地講,本套“流失海外繪畫珍品”系列編選的佛、菩薩、天王、金剛等眾多類型均屬于佛畫的范疇;狹義地講,佛畫可以理解為僅指將佛作為繪制主體的作品。

《敦煌遺珍》(全10冊)

流失海外的繪畫珍品

馬煒 蒙中 編著

本系列選編大英博物館敦煌繪畫作品

浙江人民美術出版社

流失海外的繪畫珍品

佛·菩薩

在佛教發展進程的初期,并沒有出現佛陀的造像。當時人們普遍認為,作為最高智慧的證悟者,任何以凡人形象塑造佛陀的做法都是不合適的。如果人們想表達對佛陀的向往與崇信,只能借助某些象征性的東西,或是菩提樹,或是蓮花、足印。甚至于在一些表現佛傳故事的作品中,本應出現佛陀的地方被處理為空白。這一“佛像不得再現”的戒律直到公元1至3世紀才被打破。當時的貴霜王朝興起了兩處佛教造像中心——犍陀羅與妺菟羅。其時的佛像大多是頭頂肉髻螺發,通天高鼻,兩耳大垂,雙目微睜,身姿直立或端坐,可以說已經形成了日后造像的基本范式。不過值得注意的是,早期的風格,特別是犍陀羅地區的佛像明顯受到了古希臘雕塑的影響,衣紋折帶的處理著力傳達出體膚肌肉的起伏變化;而這一手法日后傳入中國,對我國造像技法可謂極其有益的補充。

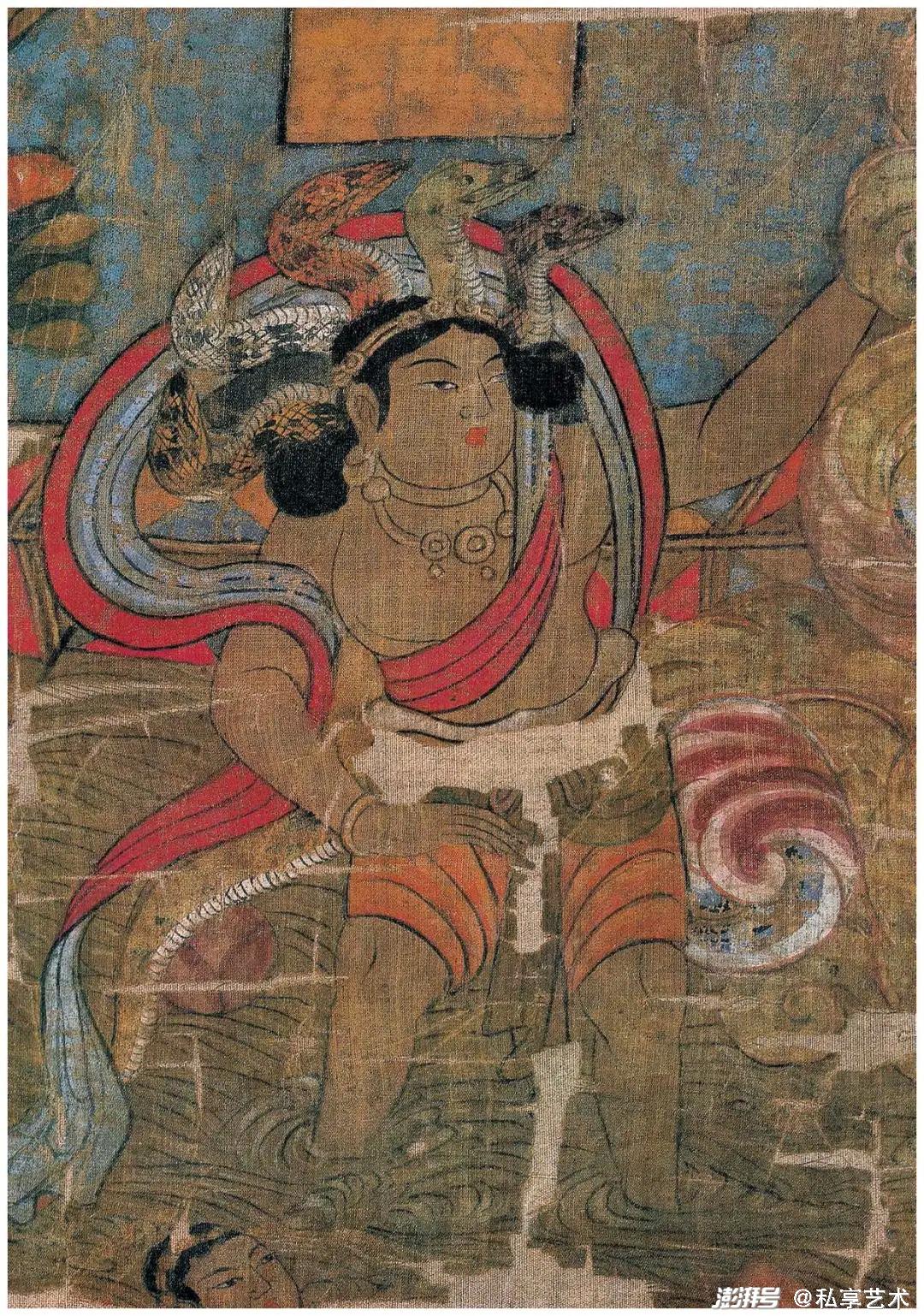

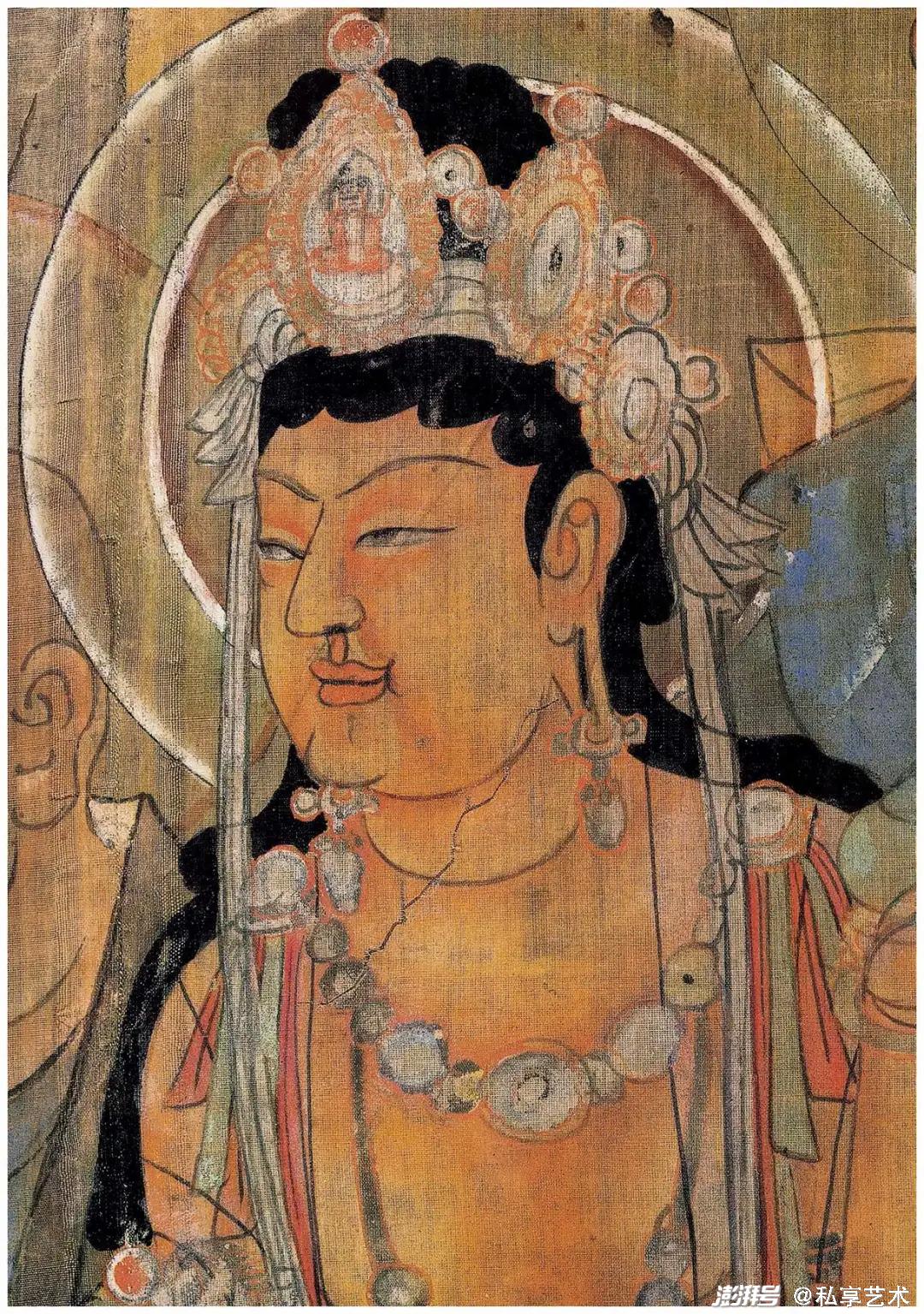

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,龍王)

我國的佛像最早可追溯到東漢末年,其時佛教剛剛傳入中土,成熟的佛像儀軌還未能普及,所以往往只是按照一般的神仙形象來塑造,其姿態、衣紋的刻畫手段與兩漢畫像石相似。真正意義上使佛陀造像初具規模是在五胡十六國時期。而之后隨著南北朝佛事大興,石窟造像的風氣愈加興盛,佛像制作也步入了有史以來的第一個高峰期。很明顯,這一時代雖受到了外域佛像范本及其藝術手法的影響,但無疑也表現出本土的時代文化特征。如許多佛像的體貌容姿大有“秀骨清像”的名士風度便十分地耐人尋味。作為中國佛教造像史上的巔峰,唐代則實現了宗教性與現世性的統一,達到立足本土傳統與兼取外來風格的圓融境界。證之于本套叢書所收錄的敦煌遺畫,雖然佛像不比菩薩像體現得那么充分——佛像重在內在的智慧力量,外在形象一般須遵循嚴格的儀軌,依舊是螺發、白毫、肉髻的神圣特征,然而面相圓潤豐腴,表情慈悲靜穆,姿態雍容灑脫,較之前代無疑多了幾分世間的人情味與親近感。

熾盛光佛及五星圖(局部,土星)

本書分為佛與菩薩兩部分。佛畫中《樹下說法圖》是敦煌藏經洞中創作年代最早、保存狀態最完好的一件作品。其中不論主尊、脅侍菩薩,還是女供養人的勾勒和敷色都十分細膩,特別是六位比丘弟子的表情刻畫得極為生動,是敦煌遺畫中不可多得的精品。關于《熾盛光佛及五星圖》,同樣的題材出現在千佛洞Ch.VⅢ洞窟甬道南壁的壁畫上,尺幅和場面更為宏大。讀者不妨將兩者做一對比,定然會對因不同材質而限定的繪制技法有所理解。《釋迦瑞相圖》帶有濃厚的犍陀羅風格,雖為斷片,但細密勁健的勾線足以讓我們領略到當年“曹衣出水”的風采。書中《阿彌陀·八大菩薩圖》《千手千眼觀世音菩薩圖》均屬于曼荼羅類型的作品,即依照一定的佛典儀軌而繪制,供修行者借相悟體、修持密法之用。

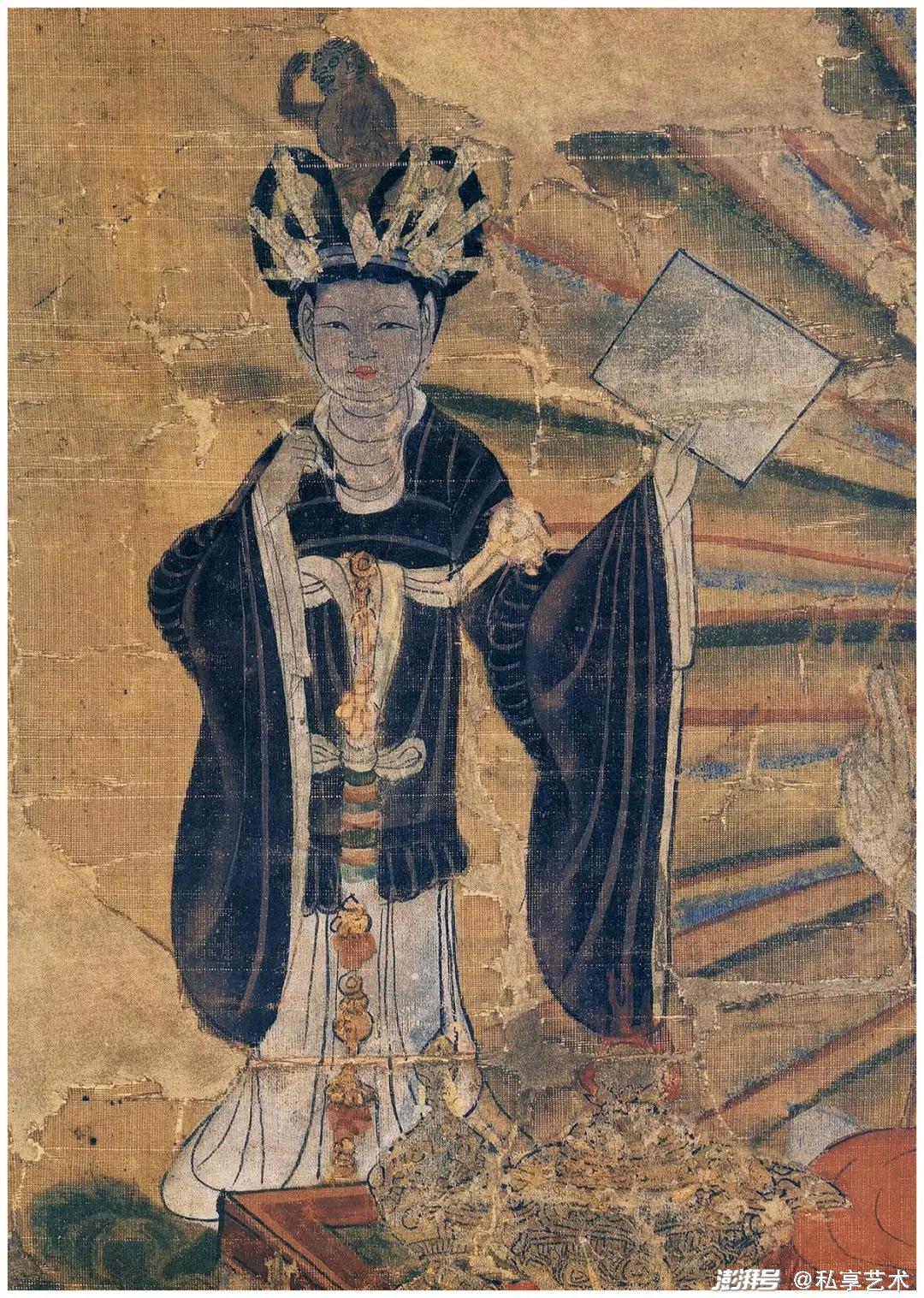

彌勒佛、文殊普賢菩薩圖(局部,文殊菩薩)

上面是對本冊作品的一個大致說明。接下來,讓我們放寬視野,針對整個敦煌遺畫,簡要述說幾句關于供養人的話題。第一,大量保存完好的供養題記文字對讀者考察敦煌遺畫的創作背景是一個極好的途徑。通過題記,我們不僅能看出遺畫的主要供養者是俗家信眾,而且多為中下級官吏及普通信眾,這與敦煌石窟造像者的身份有很大的區別。石窟造像,只有世家大族或上層官吏才能支撐起巨大的開支,對于一般人而言,絹本、麻本、紙本之類耗資較低的繪畫作品無疑是比較現實的供養形式。讀者還不妨留意,大凡既繪有供養人又題寫發愿文字的作品大多水平較高,材質也較為精良。這說明此類作品應事先交由畫工,按照供養人的意愿專門繪制。而一些并未題寫發愿文字,且沒有供養人形象的作品多是這樣的情形:畫工提前制作好一批作品,專門應對信眾臨時供養的需求。第二,解讀供養題記可以進一步印證敦煌遺畫的創作意圖,即或為亡人追福,早日脫離三涂惡道,往生極樂凈土;或為生者祈福,永保平安。不僅如此,題記中還提示出了當時信眾的信仰狀況,如觀音信仰、地藏十王信仰等。第三,遺畫中供養人的形象多為寫真畫像,這為研究唐、五代時期的服飾演變、審美風氣無疑提供了極為珍貴的圖像材料。

樹下說法圖

絹本設色 縱139cm 橫101.7cm 唐(8世紀初期)

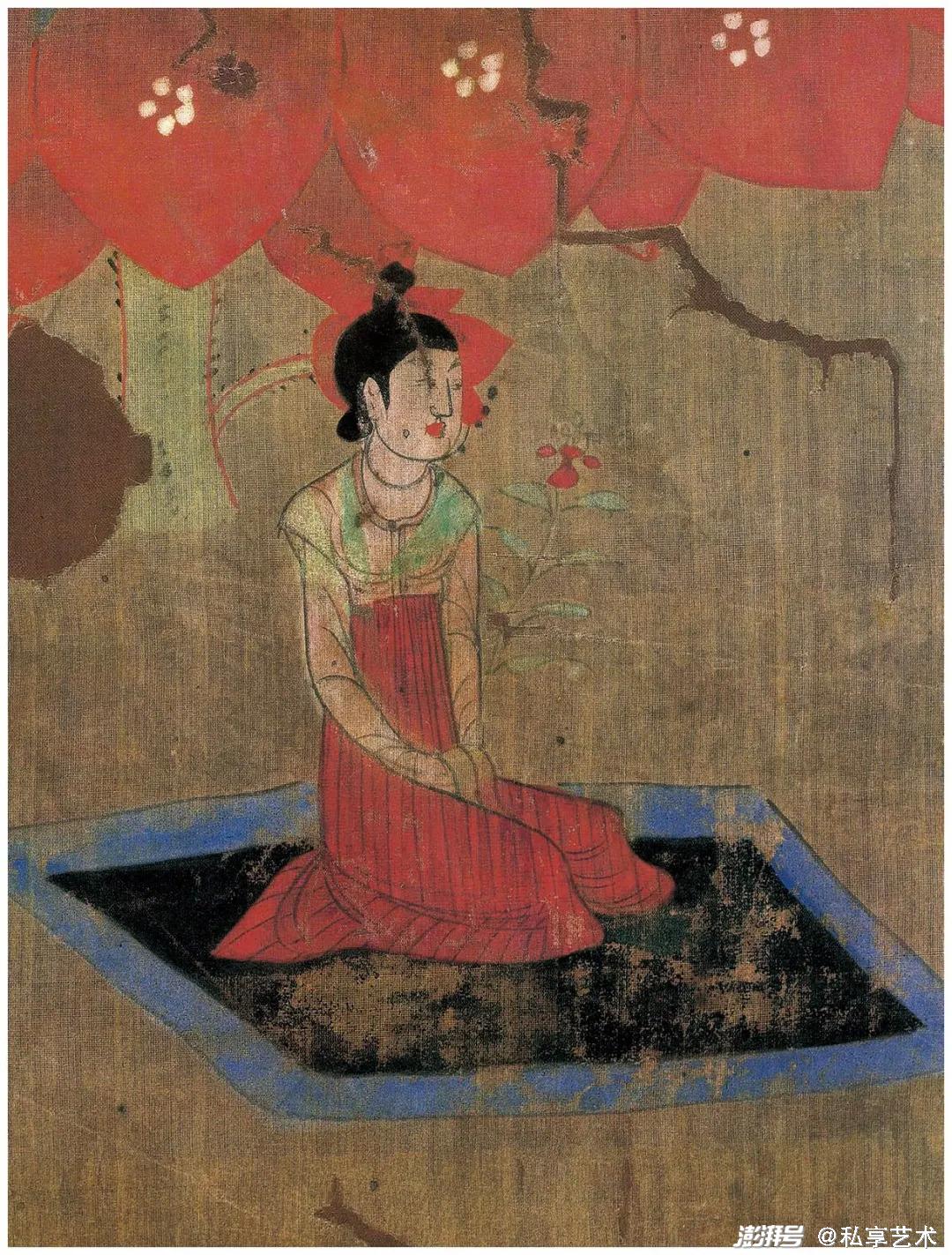

寶樹華蓋之下,釋迦牟尼佛身著朱紅色的和軟袈裟,跏趺坐于寶蓮臺上,正在向四圍的眾菩薩、比丘說法。蓮座為呈多層裝飾之須彌座,和上方的華蓋相呼應。四尊菩薩端坐蓮臺,姿態各異,手中分別持蓮花、凈瓶、寶珠等,神情皆安詳雍容。六弟子侍立佛后,聞聽妙法而心生歡喜,顏色和悅疏朗。畫面上方,天女乘祥云俯身散花,飄帶共云氣隨風舒卷。下方有一男一女供養人,右側男供養人已缺損。女供養人為一少女形象,椎式發髻,窄袖衫裙,雙手持蓮,長跪于方形墊上,態度溫婉嫻靜。下方正中留有題寫發愿文的位置,作石碑形,空白未題記。

樹下說法圖(局部,中尊、左脅侍菩薩、比丘)

該作品的創作年代約為8世紀初,是敦煌藏經洞絹畫中年代較早的一件。從以下幾方面可以進行時代的印證。首先,相同的說法題材,其構圖與敦煌唐初洞窟的表現最為類似;而且,這一圖式正是從隋代石窟壁畫中表現佛與二脅侍菩薩的簡單圖像中演化而來。其次,主尊嘴角的線描式樣,與永泰公主墓室壁畫非常相近。因為到了8世紀后半葉,一般上下唇之間的勾線,兩端要稍粗一些;再到10世紀,線條則拉得更長,末端則更加彎曲。再次,畫中女供養人的發型、著裝,甚至是表情,完全與唐初壁畫、陶俑中的侍女形象相一致。最后還有一點可以證明該作品的創造年代,即華蓋、蓮座上靈芝狀的祥云,也正是唐初敦煌壁畫常見的圖樣。

樹下說法圖(局部,右脅侍菩薩、比丘)

樹下說法圖(局部,左脅侍菩薩頭部)

值得一提的是,該作在表現人物肌膚的立體感上尤為獨到。除了線描本身的刻畫,自北朝以來從西域傳入的暈染法起了至關重要的作用。這種暈染法通常沿輪廓線向內染,邊沿部分顏色較深,高光部分顏色較淺。在鼻梁、眉棱、臉頰等部位往往先施白色,再以肉色相暈染,從而造就了肌膚的微妙變化。觀作品正中的釋迦牟尼佛,眼神透出無限悲憫,這跟細膩的暈染技法是分不開的。

樹下說法圖(局部,女供養人像)

樹下說法圖(局部,飛天)

敦煌遺畫中,許多作品皆以對稱工致的布局表現。該幅作品即是一例,如脅侍菩薩、六比丘弟子的安排無不是圍繞主尊分左右而設,異常的嚴整對稱。有些讀者難免產生這樣的誤會:缺乏變化的布局將限制畫工的自由發揮。這里稱作誤會,大致緣于讀者忽略了兩點重要的信息:其一,佛畫的構圖往往需要嚴格遵循相關佛典中所記載的儀軌,不可能像后來文人畫家那般隨意發揮。其二,高明的畫工善于憑借細微處的精妙變化,來化解嚴整布局所帶來的局限。前者此處就不詳述了,就后者而言,不妨做幾處提示。如畫面下方左右二脅侍菩薩,側面的角度、表情、身姿、手姿都有明顯的差異;上方有二比丘均被菩提樹遮擋,但眼神各異。再如畫中的女供養人,上方是菩薩乘坐的蓮花寶座,從蓮莖斜出一花蕾,恰好襯托出她烏黑的頭發、嬌嫩的臉龐。

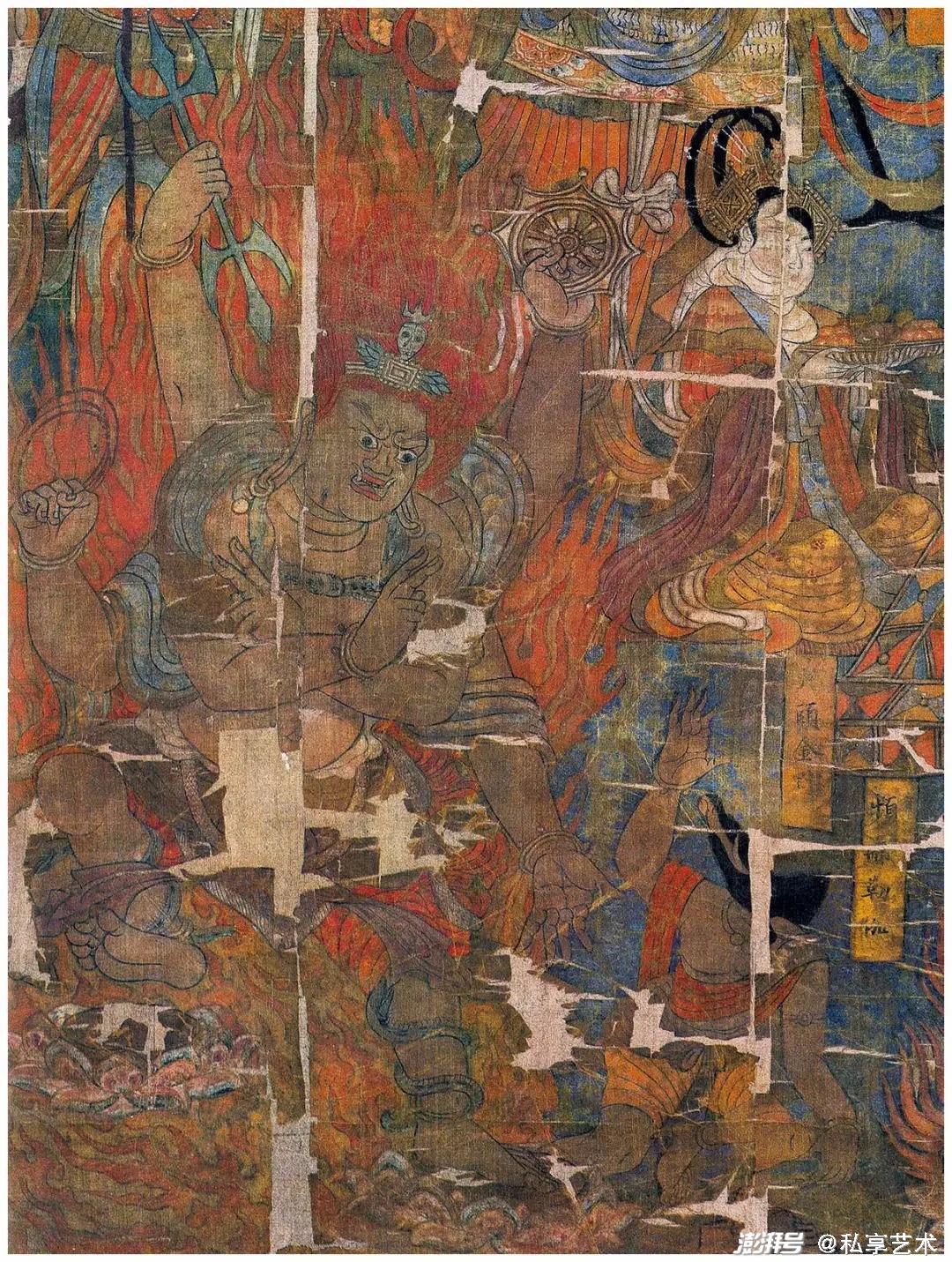

熾盛光佛及五星圖

絹本設色 縱80.4cm 橫55.4cm0 唐乾寧四年(897)

此幅絹畫曾經在10世紀上半葉有過一次修改。原因是熾盛光佛的面部和身體當初都曾施以金 彩,眼、鼻等處的勾描隱約可見頭次描繪的痕跡。特別是佛的嘴角,采用的是10世紀的鉤狀手法,而其他的畫像,唇縫的勾描都表現為筆直或者向兩端微微上翹。

熾盛光佛及五星圖(局部,水星)

熾盛光佛及五星圖(局部,熾盛光佛)

熾盛光佛及五星圖(局部,土星)

熾盛光佛及五星圖(局部,金星)

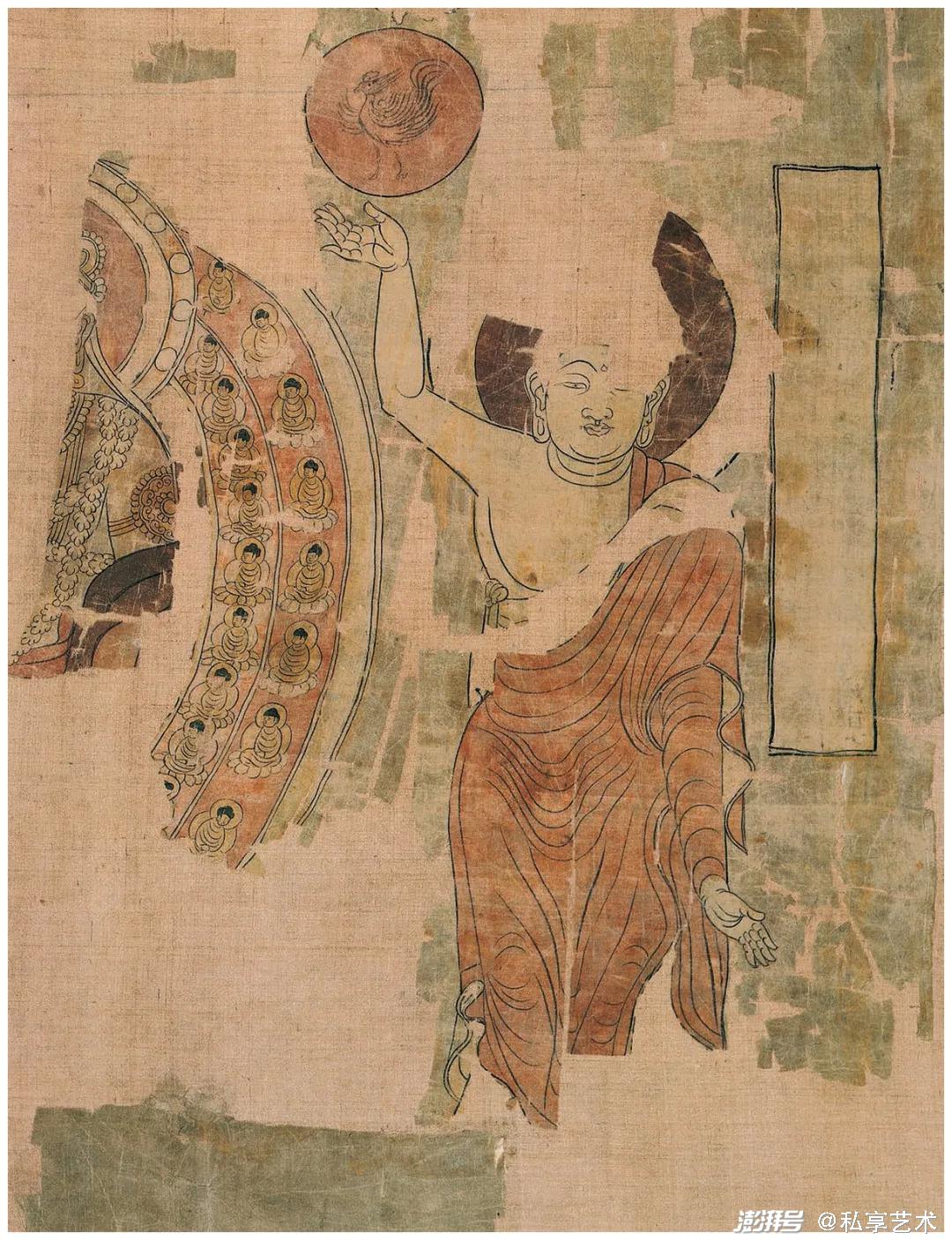

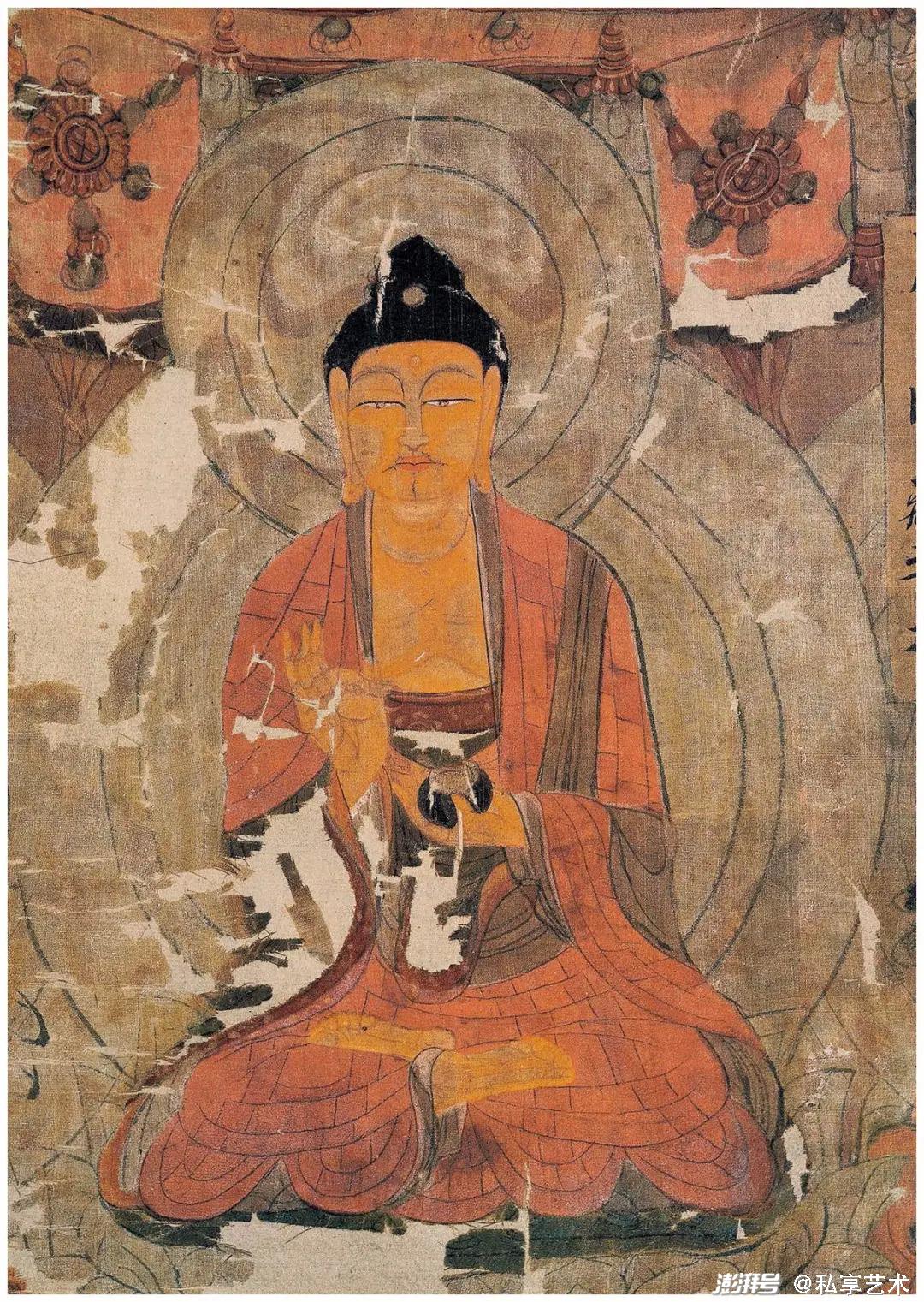

▕釋迦瑞相圖(部分)

絹本設色 圖版部分縱58.5cm 橫44cm

復原設想尺寸縱約310cm橫約200cm唐(7-8世紀)

《釋迦瑞相圖》為釋迦牟尼的“標準像”,這里展示的僅為畫本中的一個斷片,其他相關斷片多數藏于印度新德里國立博物館。圖中釋迦牟尼右手上舉,似乎托著繪有鳥形的紅色太陽。

佛的衣紋式樣帶有強烈的犍陀羅藝術風格,甚至使觀者依稀回到了古希臘菲迪亞斯的古典時期。衣褶的勾描,起收兩端均為露鋒出筆,沉密而飄逸。寥寥數筆即將人物的體膚之感傳達無遺,不得不令人嘆服——或許就是著名的“曹衣出水”風格之遺 法。曹仲達真跡無從得見,而此《釋迦瑞相圖》斷片正是曹氏一路的畫法,今人正好由此推想“出水”的神采。

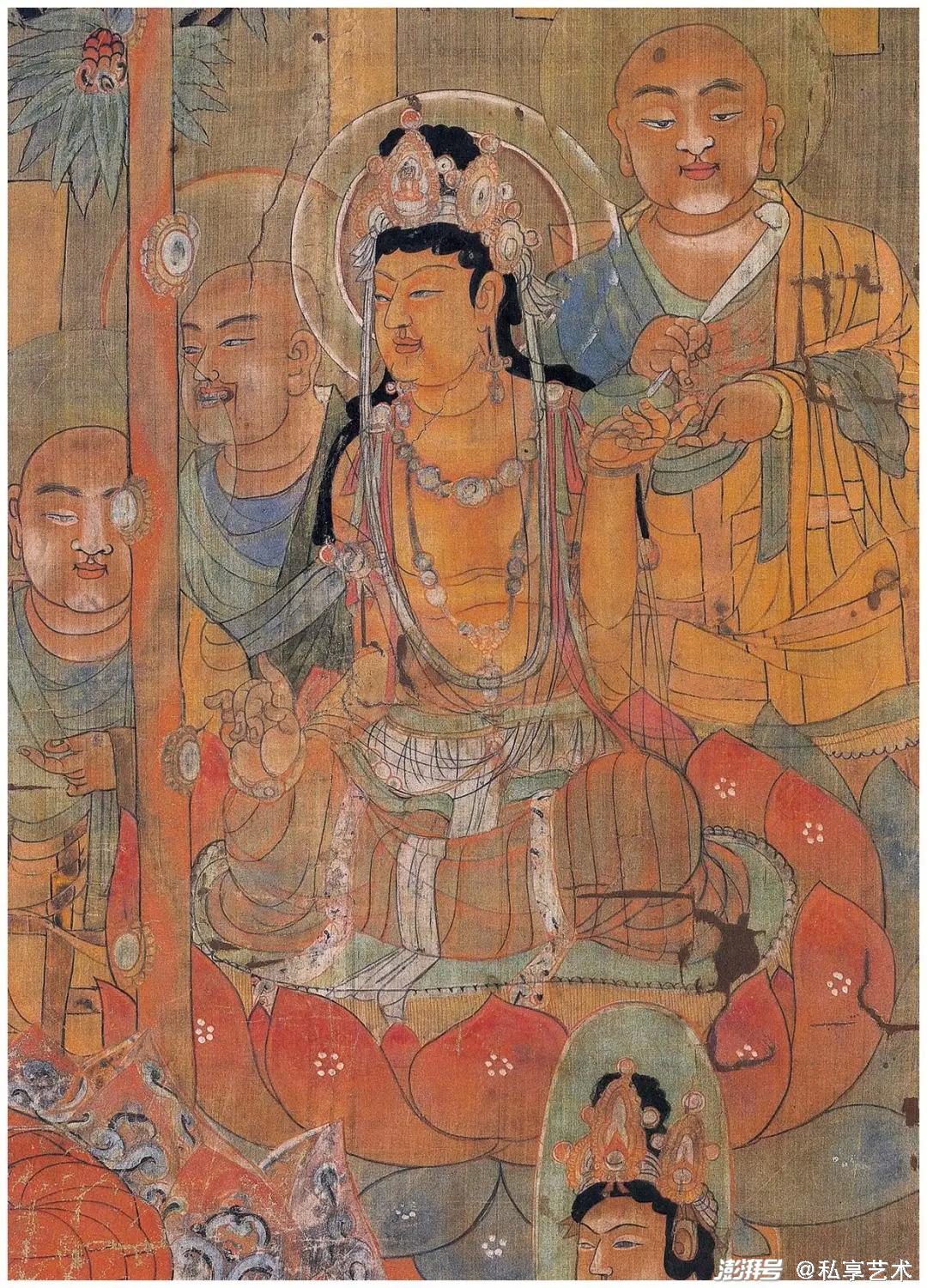

彌勒佛、文殊普賢菩薩圖

絹本設色 縱74cm橫61cm 五代天福四年(939)

彌勒佛居中,文殊、普賢二菩薩侍于兩側。下方為供養人一家,態度虔誠。

彌勒佛、文殊普賢菩薩圖(局部,彌勒佛)

彌勒佛、文殊普賢菩薩圖(局部,文殊菩薩)

文殊菩薩與普賢菩薩為彌勒佛之二脅侍,文殊駕獅子侍佛之左側,普賢乘白象侍佛之右側。文殊菩薩顯智、慧、證,普賢菩薩顯理、定、行,共同詮釋佛法理智、定慧、行證的完備圓滿。該幅絹畫左側普賢菩薩殘損嚴重,右側文殊菩薩多處未及敷色,底稿用筆纖毫畢現。

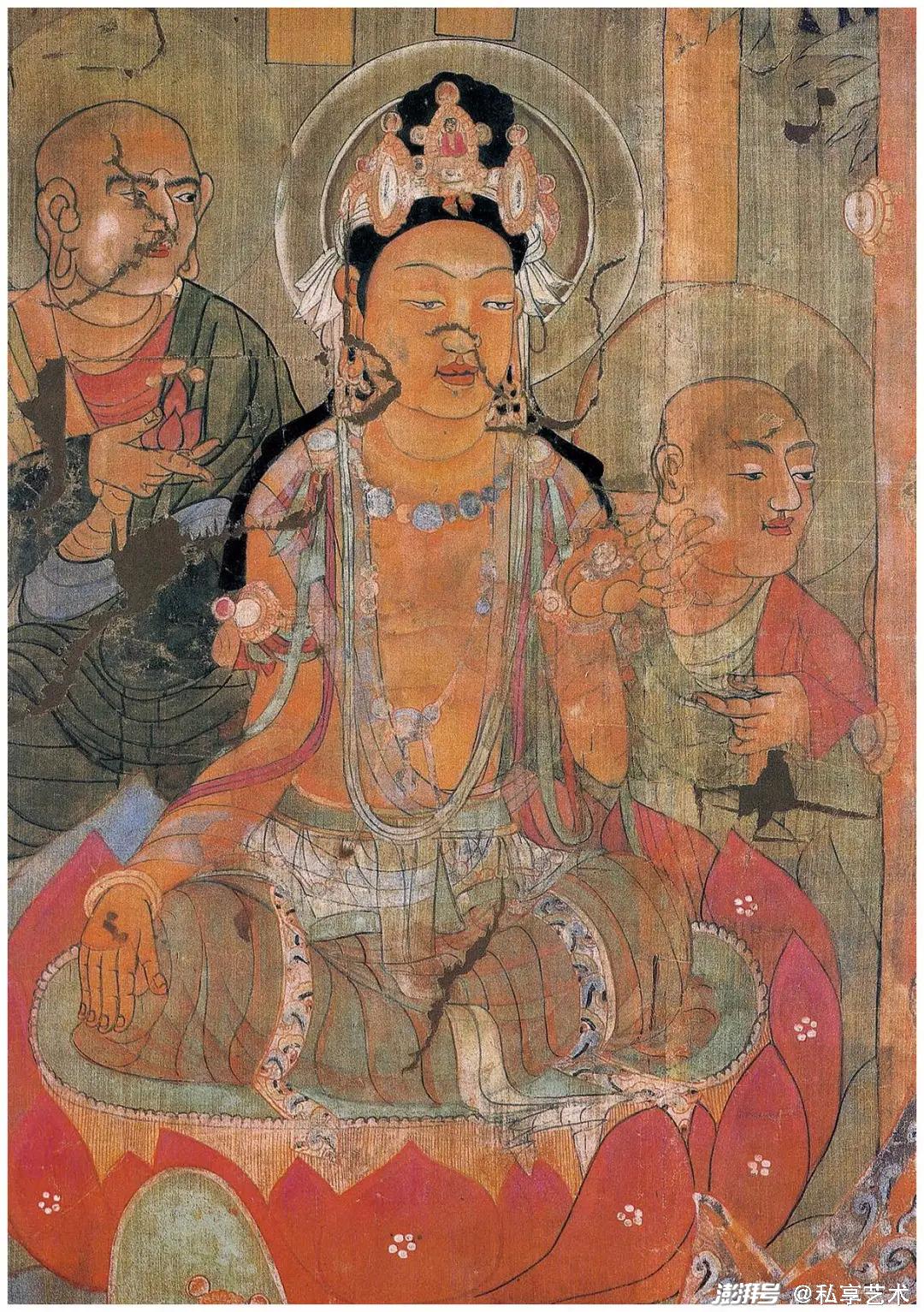

佛倚像

絹本設色 繪畫部分縱64cm 橫39.4cm 五代北宋(世紀中晚期)

倚坐像是佛陀圣像坐像中的一種,其他有如立像、飛行像、涅槃像等。坐像多表示入定、說法或降魔成道,是自受用的境界。坐像分結跏趺坐像、半跏趺坐像、箕坐像、跪地像、倚像、交腳像等。倚坐即善跏趺坐,佛陀的身體端坐于座上,兩腳自然下垂。若下垂的兩腳在座前相交,則稱交腳倚坐。

該作品中的佛像安穩端坐,雙腳踏于蓮花墊上;頭頂有肉髻;身著通肩式袈裟;雙臂自然彎曲于胸前,兩手結說法印;頭光、身光的外緣呈火焰狀。畫面下方男女供養人對稱排列,中間留有未及題寫發愿文的空欄。

阿彌陀·八大菩薩圖(部分)

絹本設色 縱90.5cm橫63.5cm唐吐蕃時期(世紀初期)

很明顯,該幅吐蕃時期作品的風格在整個敦煌絹畫中屬于比較獨特的一類,看得出,當時吐蕃佛教藝術的風格影響到了敦煌的繪畫創作。由此,一些學者提出,將敦煌和西藏兩地的宗教藝術進行比較(如敦煌繪畫與唐卡),探尋其相互之間的關聯,將是一個很好的學術課題。

自7世紀中葉起,有關八大菩薩的經典屢次被翻譯。不空譯《佛頂尊勝陀羅尼念 誦儀軌法》與《八大菩薩曼荼羅經》各一卷。依前者儀軌所建立的壇城,以大日如來為中心,四周圍繞八大菩薩。到9世紀上半葉,相關八大菩薩的圖像不斷出現在佛教繪畫中。本圖即是一例。圖中佛結跏趺坐于寶蓮臺上,雙手作禪定印。八大菩薩半跏 趺坐,同佛一樣,皆頭戴寶冠,身掛瓔珞。最值得注意的是,佛、菩薩均為半裸的造 型,肩寬腰細,與同時代的唐卡風格很類似。右側從上至下依次為觀世音菩薩(持盛 開蓮花)、除蓋障菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩(持金剛),左側從上至下依次為彌 勒菩薩、地藏菩薩(持寶珠)、文殊菩薩(持梵篋)、虛空藏菩薩(持劍)。

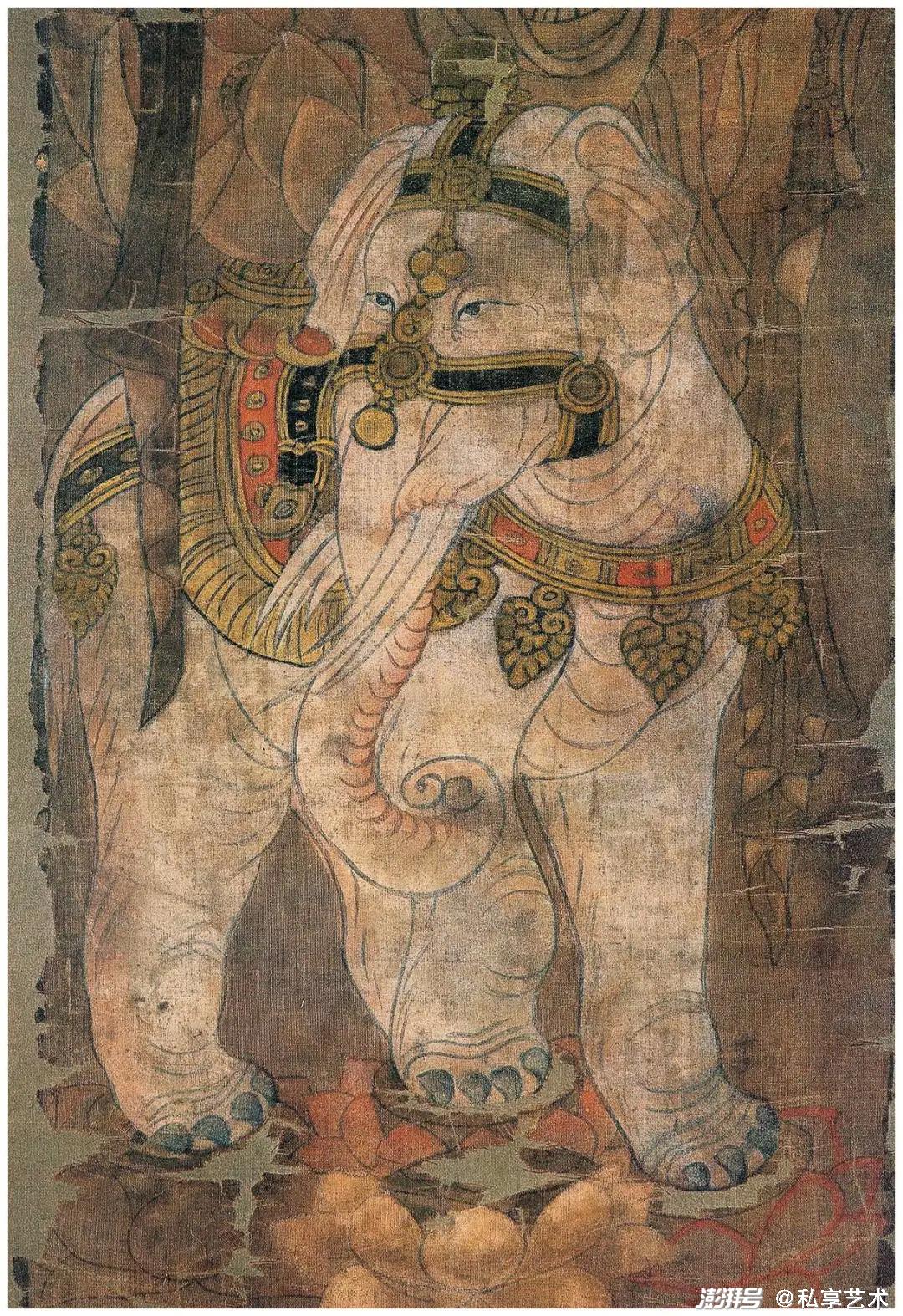

普賢菩薩像

絹本設色 縱57cm橫185cm

唐 8世紀末期——9世紀初期

普賢菩薩,又稱作遍吉菩薩,是我國佛教四大菩薩(觀音菩薩、文殊菩薩、 地藏菩薩、普賢菩薩)之一。普賢菩薩遍身十方,輔助釋迦牟尼佛弘揚佛法,和釋迦牟尼、文殊菩薩合稱為“華嚴三圣”。《大日經疏一》曰:“普賢菩薩者,普是遍一切處,賢是最妙善義。謂菩提心所起愿行,及身口意,悉皆平等遍一切處,純一妙善,備具眾德,故以為名。”

普賢菩薩像(局部,普賢菩薩)

普賢菩薩像(局部,白象)

普賢菩薩像為何常以騎乘六牙白象的法身示現,可以參見《華嚴經·清涼 疏》所言:“普賢之學得于行,行之謹審靜重莫若象,故好象。”白象正是普賢功德圓滿、愿行廣大的象征。至于說白象六牙,據說此象原是菩薩所化,以示威 靈。《普曜經》云:“菩薩便從兜率天上垂降威靈,化作白象,口有六牙。”此外,六牙也是佛法中六度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)的象征。

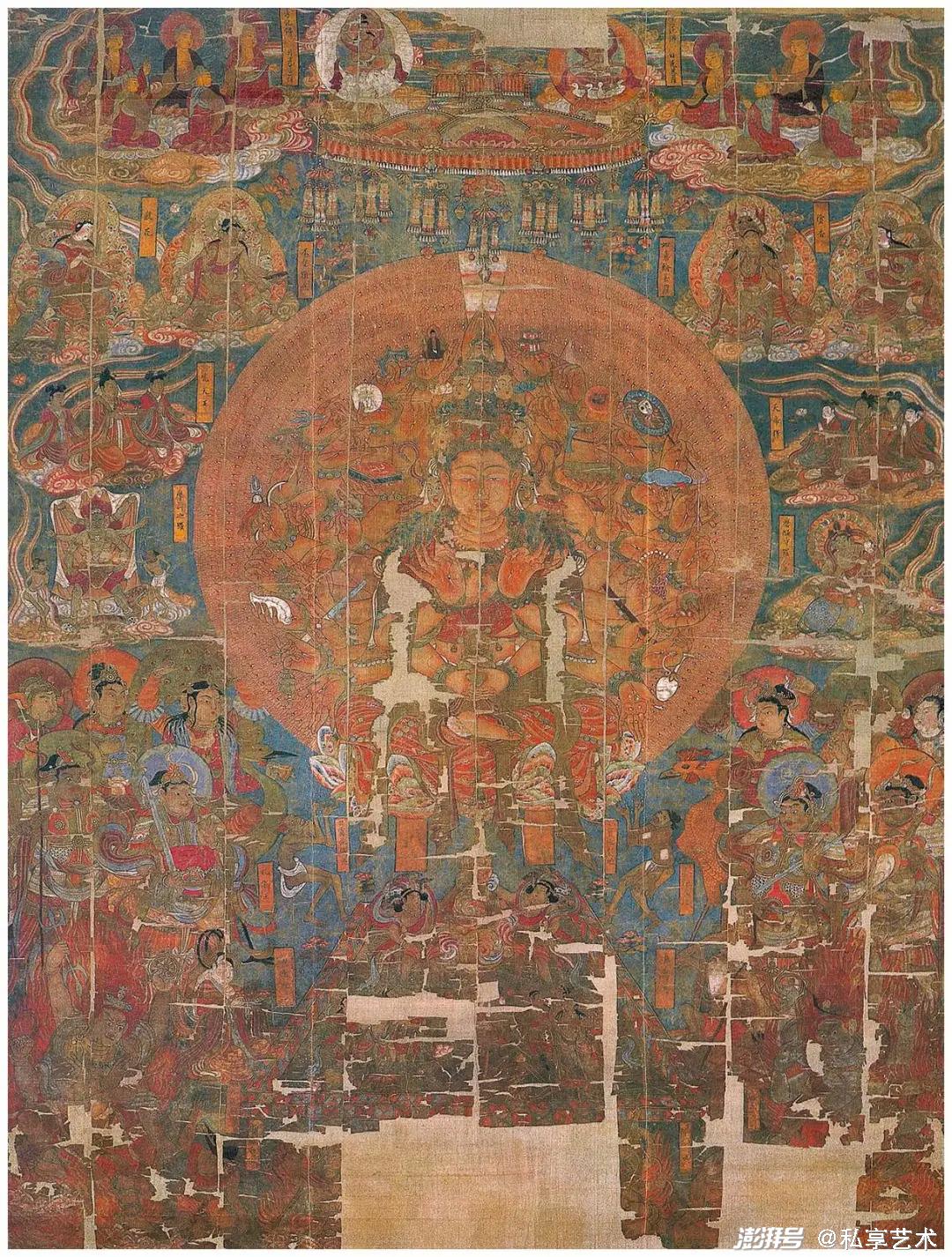

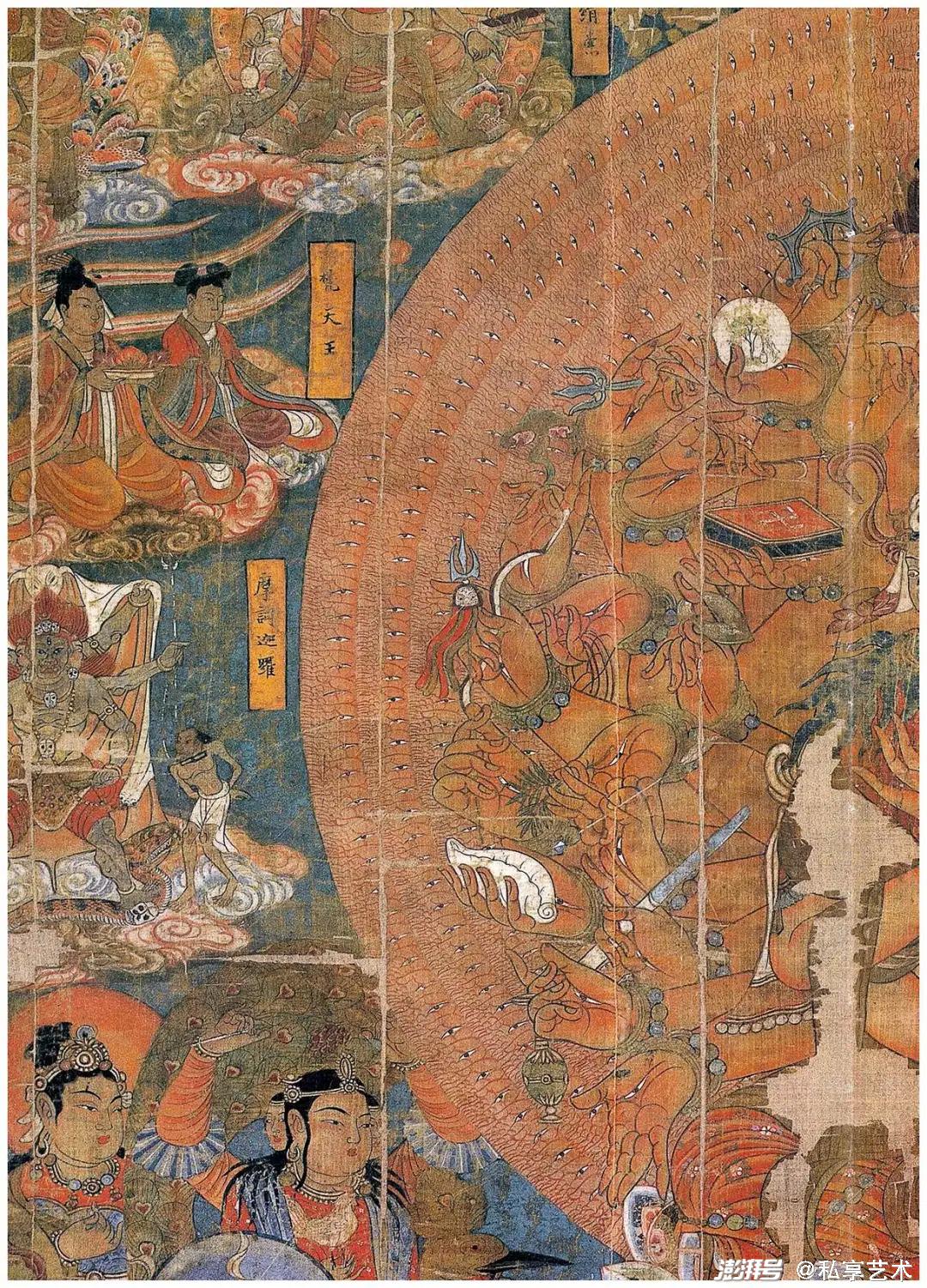

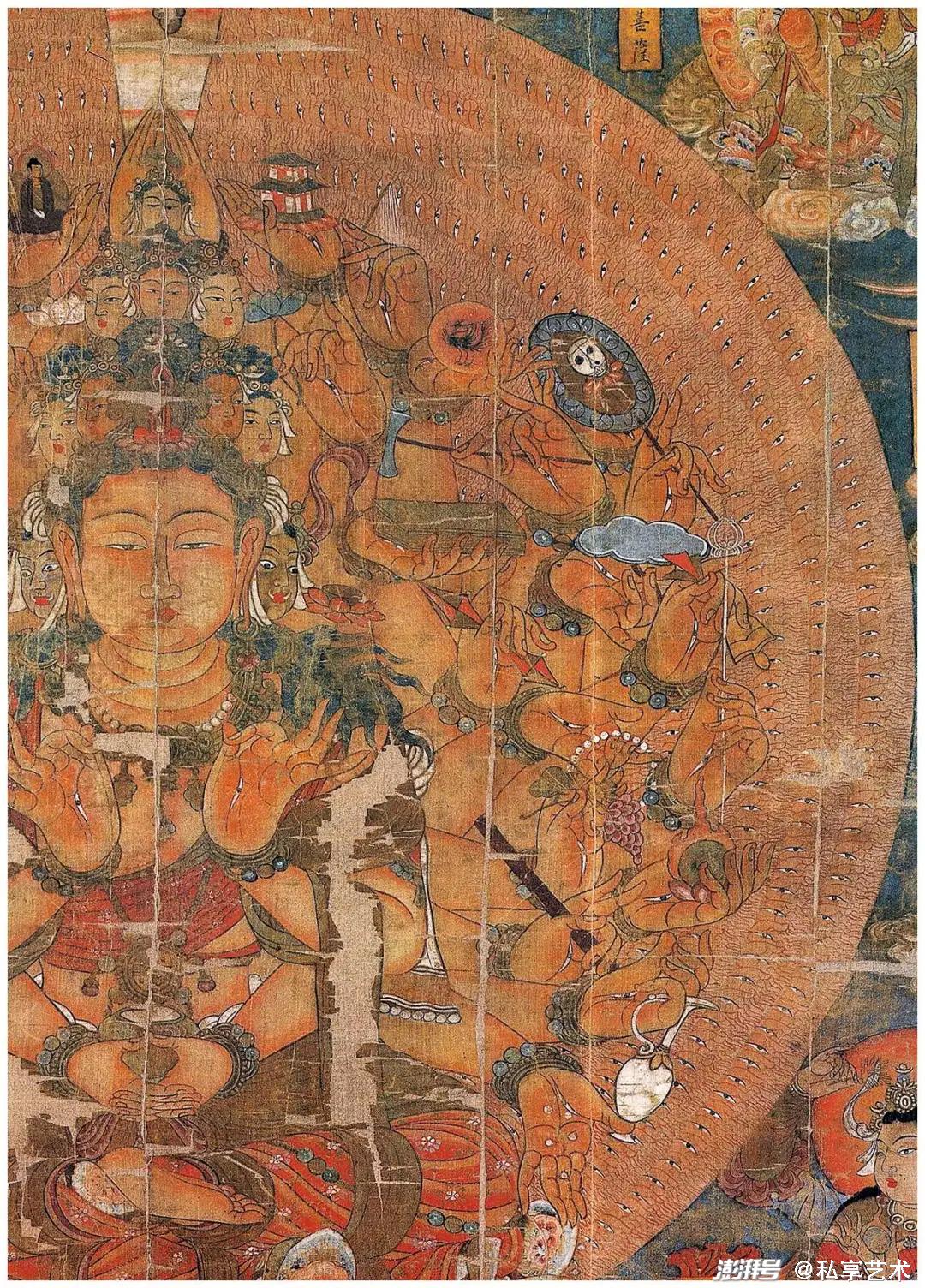

千手千眼觀世音菩薩圖

絹本設色 縱222.5cm橫167cm唐(9世紀前半期)

千手千眼觀世音,又名千眼千臂觀世音,六觀音之一。除兩眼兩手外左右各具二十手,手中各有一眼,四十手四十眼配于二十五有,而成千手千眼。表度一切眾生有無礙之大用也。觀世音菩薩,以修證圓通、無上道故,能現眾多妙容。由一首,三首乃至一百八首,千首,萬首,八萬四千,爍迦羅首。由二臂,四臂乃至一百八臂,千臂,萬臂,八萬四千,母陀羅臂。由二目,三目乃至一百八 目,千目,萬目,八萬四千,清凈寶目。(《佛學大辭典》)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部)

該幅《千手千眼觀世音菩薩圖》示現十一首,四十臂,而如大足石刻、莫高窟壁畫,便有千手盡現的作品。

千手千眼觀世音菩薩圖(局部)

千手千眼觀世音像之四十正大手,各持不同之法器,用以表示息災、降服、 祈愿的含義。據《千手經》所載,若為種種不安求安穩者,當于罥索手;若求富饒種種珍財資具者,當于如意珠手;若為降服一切鬼神者,當于寶劍手;若為腹中種種病者求,當于寶缽手,如此等等。

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,十方佛、不空罥索觀音、散花)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,十方佛、如意輪觀音、涂香)

千手千眼觀世音有眾多護法之神,即如眷屬廿八部眾:密跡金剛力士、摩酰首羅王、那羅延堅固王、金毗羅王、滿善車王、摩和羅王、畢波迦羅王、五部凈、帝釋天、大辨功德天、東方天神母天、毗樓勒叉天、毗樓博天王、毗沙門天王、金色孔雀王、婆藪仙人、散脂大將、難陀龍王、沙迦羅龍王、阿修羅龍王、 乾闥婆王、迦樓羅王、緊那羅王、摩后羅伽王、大梵天王、金大王、滿仙王、雷神風神。但是具體到石窟、壁畫、絹畫,廿八部眾的圖像很難與經本的記載完全對應,其間源流尚難以厘清。對應到該幅絹畫,日光菩薩、月光菩薩、不空罥索 觀音、如意輪觀音、梵天王、金翅鳥明王、孔雀明王、火頭金剛、摩訶迦羅、摩 醯首羅天等圍繞在觀音四周。

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,如意輪觀音)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,孔雀明王及四天王中的兩位)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,金翅鳥明王及四天王中的兩位)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,天蓋上的日天、月天)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,摩醯首羅天)

千手千眼觀世音菩薩圖(局部,火頭金剛、功德天)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司