- +1

這個最懂中國菜的老外,饞哭了無數(shù)不會下廚的年輕人

原創(chuàng) 老藝術(shù)家 九行 收錄于話題#旅行家10個

九行想要采訪扶霞很久了。當時看《魚翅與花椒》的時候,就很好奇一個英國作家看待中國菜的視角,為什么可以如此有趣。

這本飲食探索回憶錄被媒體描述成“一個英國人在中國的淪陷過程”,或許更準確的民間說法是“不少中國人,在這個英國作家寫的中國菜里也淪陷了”。

這讓扶霞感到意外,剛開始打個招呼,她就熱情地說道:“謝謝!我也不知道為什么中國的讀者會對我一個英國人寫的中國美食感興趣,我也很好奇。”

她被譽為“最懂中餐的西方人”,《舌尖上的中國》導(dǎo)演陳曉卿曾經(jīng)這樣評價過扶霞——“英國人里最懂中餐的,懂中餐的人里英文說得最地道的”。他在給扶霞的《川菜》的書寫推薦序用的標題是“扶霞向東,川菜向西”。

在他的紀錄片《風味人間》里,當中有一幕非常有意思,金發(fā)碧眼的扶霞操著一口純正的四川話,自由穿梭在成都菜場的各個攤位間:“師傅,這是啥子海椒?有莫得勒個二荊條?”

△《風味人間》里出現(xiàn)的扶霞

扶霞的確是精神四川人,掛在她微博的介紹“含川量”未免超標了——“英國美食作家;《魚翅與花椒》;熱愛中國菜;劍橋大學(xué),四川大學(xué);四川烹專的校友;最愛吃的菜:魚香茄子”。

疫情隔離期間,遠在倫敦的她,下廚卻很“中式”,廚房里顯眼地擺放著一個灶王爺,還有從中國各地背回來的器具,比如云南的汽鍋、香港的菜刀、成都的竹編蒸籠、炒鍋以及滿架子的調(diào)料。

微博也成了中國家常菜的分享基地——蔥油萵筍、松仁茼蒿、油爆蝦、四川涼拌茄子、香油青豆、甜椒皮蛋、苦瓜鹵肉湯、芥菜咸蛋湯……

△扶霞倫敦家中的廚房/受訪者供圖

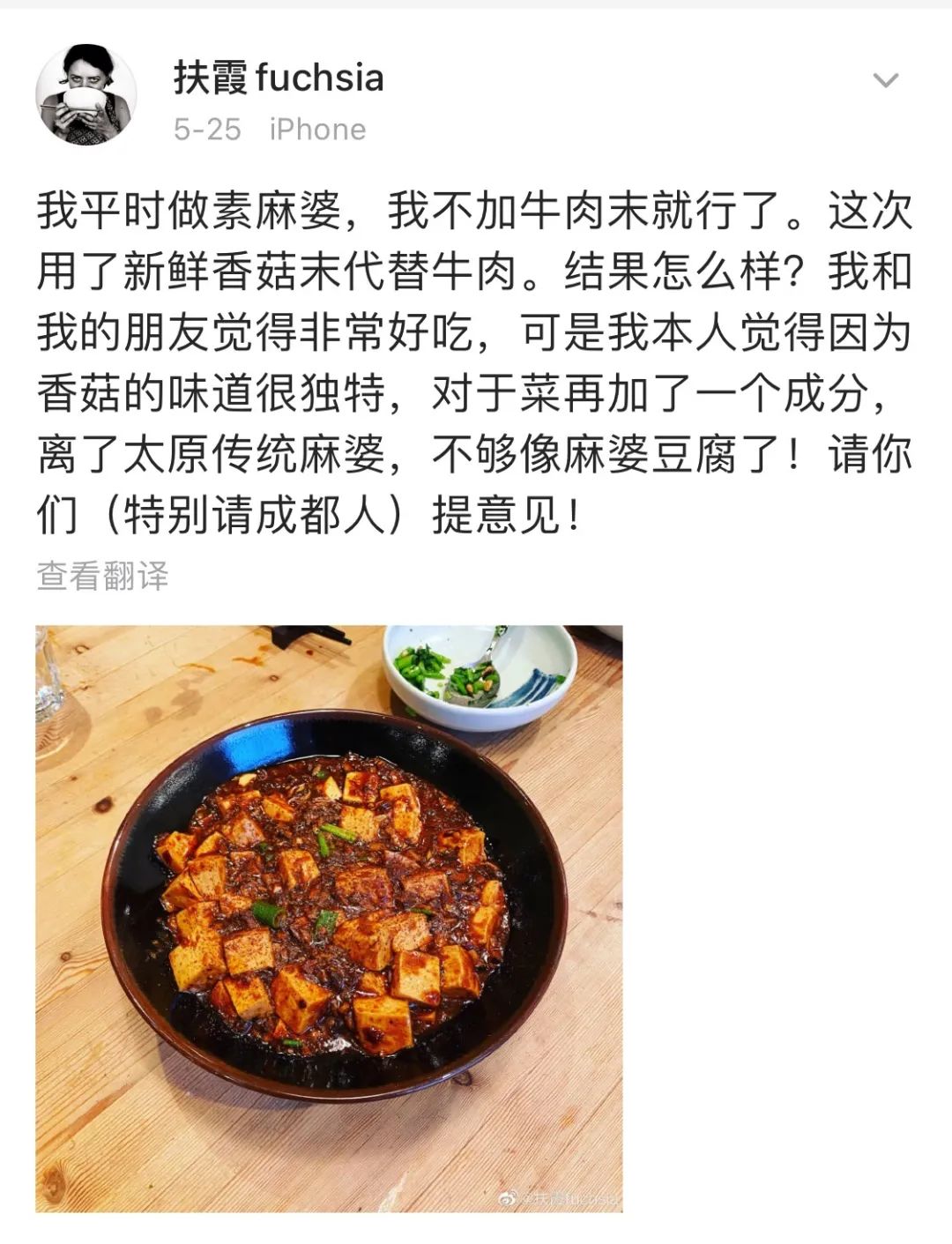

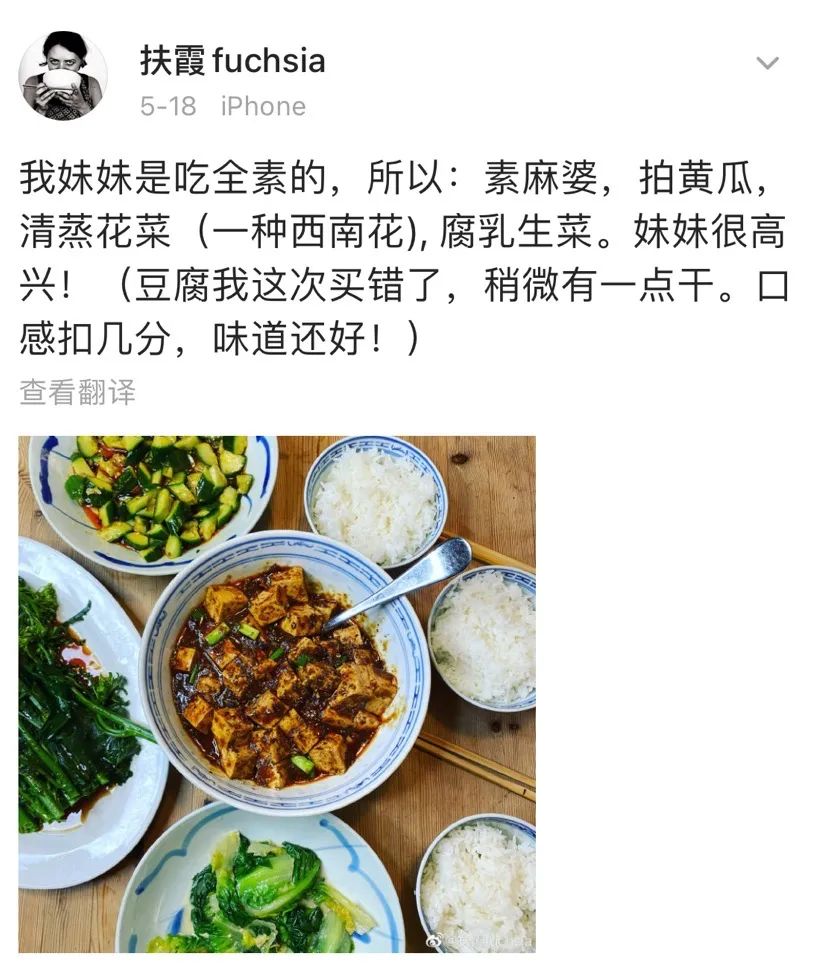

看看她的微博,會發(fā)現(xiàn)她可能比我們更懂什么是中國菜——連麻婆豆腐都可以分葷和素的;將“西蘭花”寫成“西南花”,像四川人一樣nl不分。

她的微博字里行間用菜譜灌注著“藥食同源”的觀念。不僅如此,她還會解鎖新用法——用四川傳統(tǒng)掏耳勺吃小螺絲,網(wǎng)友在下面評論:還可以這樣?太有創(chuàng)意了!

△扶霞微博曬的基本都是中國菜/微博截圖

畢竟她研究中國烹飪和中國飲食文化超過25年了,從1994年9月使用第一本筆記本記錄開始,扶霞現(xiàn)在總共有130多本筆記,出過4本中國菜食譜《川菜》《魚米之鄉(xiāng)》《革命中餐食譜:湘菜》《粒粒皆辛苦:中國家常菜》以及1本中國菜回憶錄《魚翅與花椒》,并曾經(jīng)4次獲得有“飲食世界奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德烹飪寫作獎。

寫中國菜的英國作家不只有扶霞,但真正試圖通過飲食來理解中國和中國人最到位的,我認為可能只有扶霞了。看完她的食譜,你會發(fā)現(xiàn)她并不會將中餐做“英國化改良”,反而是“像法醫(yī)分析一樣去拆解盤中餐”,從文化和人類學(xué)的角度去考察一個地方的美食體系。

她能畫龍點睛般點出川菜的獨一無二的靈魂所在——“調(diào)味的藝術(shù)”,所謂“一菜一格,百菜百味”就在于川菜大廚十分擅長組合多種基本味,創(chuàng)造出的勾人魂魄的復(fù)合味。

△扶霞做的魚香肉絲和夫妻肺片/《川菜》內(nèi)文

在成都的頭兩年,她逐漸從一個歐洲胃變成了中國胃,突破禁忌深入中國美食腹地,鴨腸、火爆腰花、豬腦花、兔腦殼……一并接受,甚至按照規(guī)范學(xué)習(xí)了大概二十三種“官方”復(fù)合味。

如今川菜流行于世界各地,越來越多西方人也開始喜歡上川菜,尤其是麻婆豆腐。隨著川菜越來越大眾化,火鍋店越開越多,出品質(zhì)量卻參差不齊,她在感到開心的同時,又不免擔憂起來:“現(xiàn)在太強調(diào)麻辣了,就會失去川菜本來的精彩。”

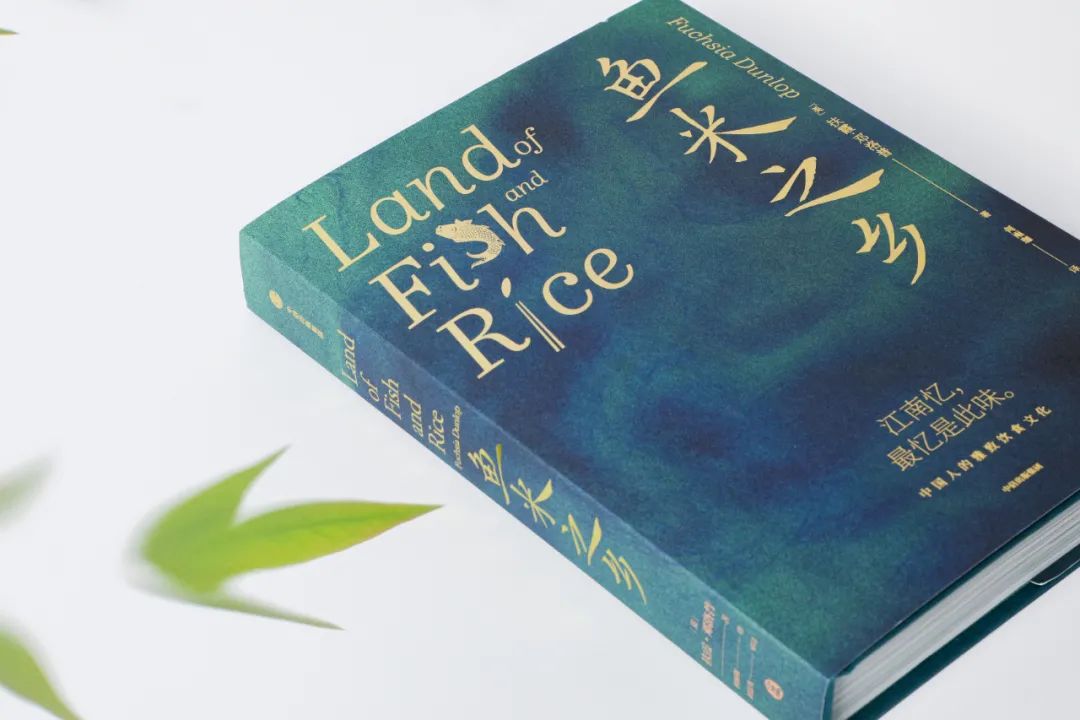

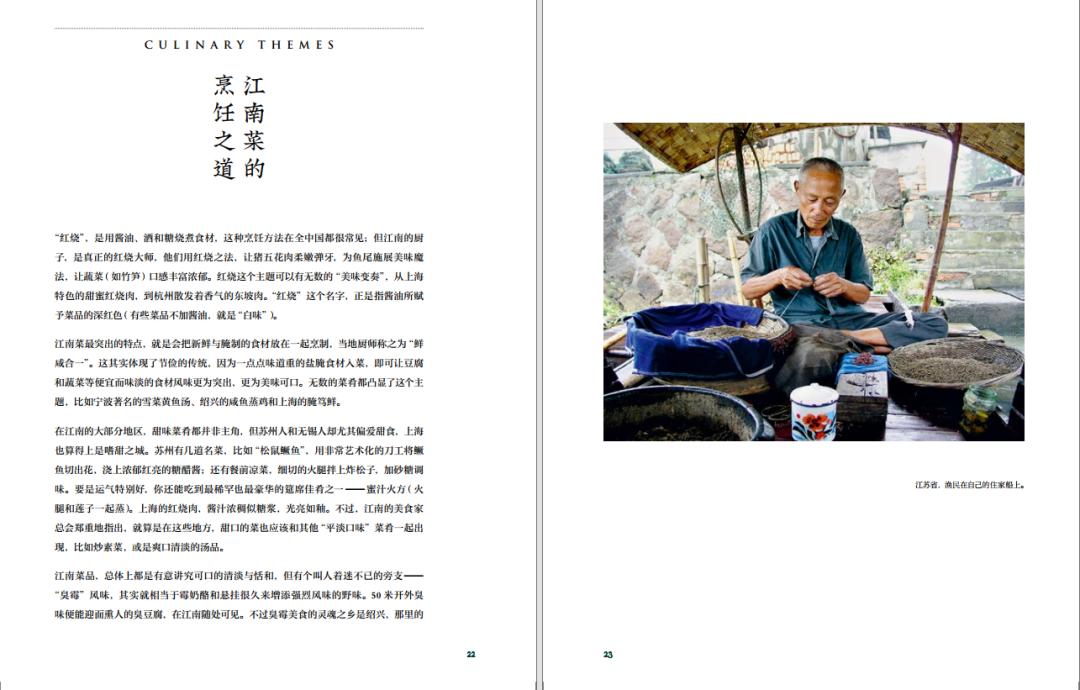

此次采訪的契機是她的中文版新書《魚米之鄉(xiāng)》準備跟大家見面了,正如她在《魚翅與花椒》中說的那樣,她早有寫一本江南食譜的想法:“我10年前第一次來到江南,就愛上了江南和這里的美食。”

△扶霞新書《魚米之鄉(xiāng)》/受訪者供圖

她認為,江南菜不像川菜那樣一出場就是被聚焦的舞臺中心,它是另一種溫柔平和的存在。但偏偏吸引人的地方就在于清遠收斂的浪漫意境——“江南烹飪的核心是對食材深層次的尊重”。

扶霞總能一語中的地點明每種菜系的內(nèi)涵。她坦白說,以前的自己可能更喜歡川菜多一點,但深入研究中國飲食文化之后,也開始懂得欣賞江南菜的“清淡”味道,“這是一個很微妙的過程”。

△扶霞做的一雞九食/受訪者供圖

與其說她是一個記者、美食作家,扶霞更認可自己是一個廚子。她從小就喜歡做飯,十一歲的時候就有了當大廚的理想,幸好有個機會讓她到四川大學(xué)留學(xué),她才徹底找到自己真正想做的事情,潛下心來研究中國菜。

除了四川,扶霞還去了湖南、甘肅、福建、江蘇等地探尋中國各地風味,甚至還在四川烹飪高等專科學(xué)校接受了3個月的專業(yè)廚師訓(xùn)練,成為了該校第一位外國學(xué)生。

△龍井蝦仁/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

“終于我能夠?qū)ψ约撼姓J,我是做不了什么社會經(jīng)濟分析師的,甚至也當不了一名真正的記者。我就是一個廚子。只有在廚房里切菜、揉面或者給湯調(diào)味的時候,我才能感受到完整的自我。”扶霞在《魚翅與花椒》中寫道。

你或許很疑惑,為什么好好的學(xué)術(shù)路不走,偏偏愛當個廚子。當聊到國內(nèi)一貫的觀念——“廚師好像并不是一個那么光鮮的職業(yè)”,廚師界還隱藏著鄙視鏈“西餐廚師總比中餐廚師高級”,扶霞對此卻好奇不解了:“我一直都非常尊敬廚師,很佩服他們。我覺得很奇怪,既然中國人那么愛吃,為什么不愛給你做好吃東西的人呢?”

疫情這段時間來不了中國,可把扶霞愁死了,她張口就說很想“馬上回中國”,“成都就是她的第二老家”。

△扶霞在蒼蠅館子做菜/受訪者供圖

下廚做菜是她的一個精神“出口”,封城那段時間沒法請朋友過來家里做客,她就在家做菜打包送給鄰居朋友,并自信地說:“我覺得我的烹飪技術(shù)今年提高了很多!”

聽到我說當下年輕人越來越少下廚做菜,頻繁打卡餐廳和點外賣時,她連忙感嘆說:“我在中國一直鼓勵年輕人,你們多跟自己的父母、外婆、奶奶學(xué)做菜,中國老一輩的廚藝真的很好,我覺得要是中國老百姓失去這個廚藝,就太遺憾了。”

采訪完扶霞的那天晚上,我久違下廚做了頓家鄉(xiāng)菜犒勞自己,還拍了照分享給我家人。回頭想想,這也難怪扶霞的書在國內(nèi)那么受歡迎了。

△一位農(nóng)民正在采摘水下的芡實,這是一種淀粉含量很高的果實,蘇州人稱之為“雞頭米”。/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

我覺得火鍋店還是單一了點,

雖然很刺激。

新周刊·九行:川菜變得越來越流行了,隨之而來大家對川菜的誤解在中國依舊存在,比如很多人對川菜的認識還停留在“麻辣”這兩個字上,你對川菜這種重口和火鍋店連開的趨勢怎么看?

扶霞:其實大家對川菜的偏見還是存在的,太強調(diào)麻辣就會失去川菜本來的精彩。我不太喜歡火鍋店,我覺得火鍋店還是單一了點,雖然很刺激,但是川菜是百菜百味的,是有前菜涼菜各種菜式,好玩多樣的。

新周刊·九行:現(xiàn)在大家對“辣”的接受程度也越來越高,但辣其實有很多種,湖南菜也是辣,你也研究過湖南菜,你怎么看待這兩種辣的區(qū)別?

扶霞:2003年的時候我去過湖南,一開始我也以為湘菜和川菜很類似,但其實它們非常不一樣。第一,湖南菜不用花椒,所以它沒有麻辣的麻味,它比較常用豆豉味,用剁椒用得多;第二是四川的辣有加了點白糖的甜味,但是湖南的菜很少帶甜味;最后一點是湘菜風格更樸素一點,沒有川菜那般多樣化,味型比較豐富。

△川菜百菜百味,不只有麻和辣/圖蟲創(chuàng)意

新周刊·九行:在《魚翅與花椒》這本書里,印象很深的還有你談?wù)摰轿毒@種中西差異認知,目前你對味精的態(tài)度依舊是抗拒的嗎?

扶霞:味精其實在我們西方國家一直把它當做是垃圾食品,我們會在垃圾食品里用到味精,所以我們一直以來都比較抗拒它。

但是我在中國是可以接受的,只是我對味精會有幾點擔心:第一,因為我所有的工作目的都是為了推廣中國飲食文化,我的菜譜以及我做的菜不會加味精;第二,味精在中國傳統(tǒng)飲食里是沒有的,好像是在上世紀60年代才被廣泛使用,所以其實對于中國傳統(tǒng)菜系來說,不加味精也是可以的;第三,中國廚師如果都用味精,不用高湯等其他調(diào)味也能蓋過原材料,也能提鮮,味精是可以被代替的,但是這個對我們是有一定程度的損害,如果一個人天天吃,就容易失去天然味道的感受力。

我能在西湖邊上待上一整年,

我很喜歡西湖。

新周刊·九行:你的新書《魚米之鄉(xiāng)》寫的是江南菜,寫這本書時你花了多長時間的走訪?印象最深的城市和當?shù)孛朗呈鞘裁矗?/p>

扶霞:我花了10年時間的走訪,因為我寫書并不想很快趕工,我希望能感受當?shù)氐娜饲榉諊髢赡瓴砰_始專注寫食譜。

我印象最深的城市有紹興,我對當?shù)氐某裘共擞∠蠛苌睿芏嗳酥恢傈S酒,但是不知道臭霉菜。紹興的發(fā)酵文化很有意思,比如霉豆腐、梅干等,這種特殊的味道我一接觸就很喜歡,可能因為我之前很喜歡臭奶酪,我們好像天然能比較容易接受這種獨特氣味。

△紹興干菜燜肉/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

新周刊·九行:你用的是“江南菜”這三個字,為什么會想要定義“江南菜”而不是大家更耳熟能詳?shù)乃拇蟛讼抵弧盎磽P菜”?

扶霞:其實這個問題我也想了很久,“淮揚菜”強調(diào)的是以揚州菜為中心,但其實揚州菜只是其中的一部分,現(xiàn)在杭州、上海、寧波很多地方的美食越來越為人所熟知。我想用“江南菜”的話,它的范圍更大一些,是因為中國好幾個世紀以來對江南地區(qū)存在著特殊的浪漫情結(jié),有一種濃厚的文化氣氛,而且江南有種思古幽情的意思。

新周刊·九行:從川菜過渡到江南菜,像游走在兩種極端風味的存在,江南菜崇尚清淡雅致,而川菜更自由野性灑脫,你是如何看待這兩種菜系的異同?

扶霞:以前我可能更喜歡粵菜、川菜多一點,不大欣賞得了江南菜,但直到我慢慢開始進入中國飲食文化研究,我更懂得欣賞江南菜的清淡味道。

其實川菜也有清淡的菜,比如開水白菜,當中也有講究搭配平衡的菜,兩者都是比較豐富的菜系。我現(xiàn)在比以前更能接受江南菜,我覺得是一個很微妙的過程。以前朋友都笑話我,說你只懂川菜還不夠成熟,等到成熟了就不會這么想了。

△上海紅燒肉和小籠包/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

新周刊·九行:通常很多人會覺得川菜給人的記憶點更深,江南菜就算在國內(nèi)也容易湮沒在沒個性、比較無聊的論道上,你覺得其中存在著什么樣的誤解?

扶霞:其實江南菜比川菜難多了,川菜很容易出彩,現(xiàn)在越來越多便宜的、大眾化的川菜館,它們不講究原材料,可以通過調(diào)味就能做出很刺激的味道,但是江南菜很難,它比較微妙、清淡,更講究原材料和火候的到位,難度大多了。原材料要是不好,就很容易嘗出來。

另外一點是,現(xiàn)在餐飲業(yè)的競爭實在太激烈了,如果說川菜是屬于高音部,那江南菜肯定是低音部分,很難被人聽到。我覺得天天吃重口味的人,味覺很容易麻木,會容易對美食失去敏感,所以還是要平衡。

新周刊·九行:西方讀者對您這本江南食譜有什么樣的評論?江南菜在西方國家似乎還是比較冷門的存在?

扶霞:以前非常不了解,根本就沒有江南菜,現(xiàn)在逐漸有了一些私房菜、小籠包等等,但還是沒有江南菜館。我寫這本書的時候,都找不到英文的資料,基本上沒有人在推廣江南菜。

△國外關(guān)于江南菜的相關(guān)資料非常少/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

新周刊·九行:從你的書中也能感受到,飲食是打開一座城市最好的窗口和視角,江南菜背后有很多有意思的故事和歷史淵源,你有沒有印象深刻的分享一下?

扶霞:我舉個例子,宋嫂魚羹這道菜背后的故事很有意思。那時候金軍入侵,宋朝被迫遷都杭州,北宋皇帝游西湖的時候嘗到宋五嫂做的這道菜,讓身在異地的他思念起北方舊都之情油然而起,其實它是用南方的材料做出了類似北方的味道,又帶著南方的精致風格。當中夾雜的歷史故事背景,表達的是中國人對故鄉(xiāng)的思念情懷。

新周刊·九行:你現(xiàn)在最常做的江南菜,以及最想定居的江南城市是哪個?

扶霞:我最喜歡紅燒劃水,現(xiàn)在經(jīng)常會做這道菜。最想定居的江南城市應(yīng)該是杭州西湖的龍井區(qū),我能在西湖邊上待上一整年,我很喜歡西湖。

△宋嫂魚羹/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

既然中國人那么愛吃,

為什么不愛給你做好吃東西的人呢?

新周刊·九行:你從小就想要做廚師,但在中國很多人會覺得廚師是一種不怎么高級的職業(yè),你怎么看?

扶霞:我非常尊敬廚師,我很佩服他們。我覺得中國人有時候太強調(diào)文化的“文”,好像不注重做菜這種實操技術(shù),但我覺得烹飪也是文化。他們確實值得大家的重視和支持。我覺得很奇怪,既然中國人那么愛吃,為什么不愛給你做好吃東西的人呢?

△愛吃的中國人,卻并沒有覺得廚師的職業(yè)很光鮮/圖蟲

新周刊·九行:如今中國美食界存在著一種網(wǎng)紅打卡趨勢,年輕人似乎不大喜歡在家做飯,喜歡跟著“點評軟件或者榜單”打卡美食店,而越來越多網(wǎng)紅餐飲店花樣百出,但做出來的品質(zhì)卻有點不敢恭維,你如何看待這種現(xiàn)象?

扶霞:我在中國一直都在鼓勵年輕人,你們多跟自己的父母、外婆、奶奶學(xué)做菜,中國老一輩的廚藝真的很好,比如說老年人他們不但是會做菜,他們還會做豆腐,會做泡菜、腌菜,會做臘肉香腸,我覺得要是中國老百姓失去這個廚藝,就太遺憾了。

△浙江杭州,對外出售的金華火腿/《魚米之鄉(xiāng)》內(nèi)文

新周刊·九行:米其林榜單在中國似乎有些水土不服,每年出榜單大家都覺得會有不足之處,你認為讓西方人認識了解中餐,有什么樣的困難?

扶霞:我覺得米其林他們評價飯館的機制標準對中餐來說有很大的困難。首先就是語言溝通問題,很多中餐的翻譯不清楚,相關(guān)英文翻譯的資料也很少;還有個問題是口感,一般的西方人理解不了,比如你們吃很多沒有味道的、有口感的東西,比如海參、魚翅,西方人不太欣賞口感,這一點也不如中國人。

另外還要理解中國的合餐制,一個人去中餐館吃不了很豐盛的菜。一般來說,他們只能點看起來更像國際性的套餐,這對很多中國飯館來說是一個問題。西方人去中餐館,他們不知道怎么搭配菜,每一個人選一道菜的話肯定是不對的,必須要有一個人安排。點菜講究搭配平衡,不要所有的菜都是油炸的,不要所有的菜都是麻辣味的,可是西方人不知道怎么點菜。我現(xiàn)在會點菜了,點得不錯,但我們沒辦法告訴一個西方人怎么點菜,因為這很復(fù)雜,需要生活經(jīng)驗。

△飲食是打開一座城市最好的窗口/圖蟲

新周刊·九行:中國或者其他國家對英國的美食也存在著一些偏見,如果讓你來跟我們講講英國美食,你覺得它當中有什么樣的特點呢?

扶霞:說真的,我覺得英國菜沒有中國那么多樣化,因為中國特別重視飲食文化,原材料也特別豐富,所以我們英國一頓飯,沒有中國一頓飯的豐富多樣化。英國肯定有很好吃的東西,我們下午茶的甜點、蛋糕等特別好吃。我們有很多品質(zhì)不錯的原材料,比如說龍蝦、牛肉,還有我們做的“派”也很好吃。

新周刊·九行:除了川菜、江南菜,你還對中國什么地方的菜系會有沖動要寫食譜的?如果不是疫情受限,你想去中國哪些地方走訪美食呢?為什么?

扶霞:慢慢來,我有很多想法,計劃著想寫5本書了。如果我明天可以來中國,我想去成都和北京。可是還有很多地方也要去,但我想馬上去成都!那里有川菜,也有朋友,成都可以算是我的第二老家了!

鐘無艷

作者: [英]扶霞·鄧洛普

出版社: 中信出版集團

編輯 | 周芷若

排版 | 謝無忌

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

原標題:《這個最懂中國菜的老外,饞哭了無數(shù)不會下廚的年輕人》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司