- +1

他將一張中國的臉龐,嵌入世界歷史中

原創 看理想節目 看理想

八十年代向九十年代的過渡階段,有一位中國藝術家,在同學和朋友先后因各種原因出國的情況下,在重慶一間狹小的工作室里,寫下這樣一段話。

“離開了中國這個大背景,是沒有什么‘藝術’可言的,只要還不至于不能按自己的意愿去畫畫,那么我就會仍然留在這里。”

這位藝術家是張曉剛。自八十年代以來,中國的藝術家們雖然都在或多或少地以“中國式敘事”作為內容,但張曉剛尤其明顯。

看理想App節目《祛魅:當代藝術入門》主講人鞠白玉有一章專門介紹了全球化語境下的中國敘事,其中張曉剛整整講了四集,因為他稱得上是一位中國當代藝術的縮影式藝術家。

我們懂他的繪畫,就像懂我們的生活、歷史和過往。我們知道畫面中平靜、克制的人物姿態背后,是翻滾如巨浪的時代,以及時代帶給我們的傷痛。

今天,跟隨鞠白玉,我們將再次走進張曉剛藝術作品中的中國敘事,看他如何將一張清晰的中國臉龐,嵌入世界的歷史中。

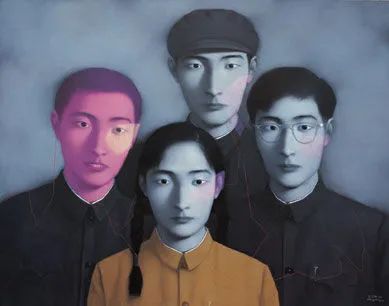

在今年的“永樂春拍”中,張曉剛于1995年創作的《血緣:大家庭》系列12號,以5000萬起拍,8112萬元落槌。這是張曉剛在九十年代《大家庭》系列中備受追捧的一張作品,曾被當作《20世紀中國藝術史》的封面。

我們來看一看這張在永樂以8000多萬成交的作品。灰暗主色調,四個人物,女性居中,只有她的中山裝是黃色,而她旁邊男性的臉,是張曉剛作品中比較有標識性的一種粉色。在有些作品中,這種粉色以“胎記”的形象出現在人物臉上。

畫中四個人的坐姿與神情幾乎一模一樣,看起來嚴肅而僵硬,和我們家庭老照片里祖父輩一代人的合影很像。你很難判斷這四個人的關系,他們可能是同事、朋友,也可能是家中的四兄妹。

所以,在張曉剛的作品中,“大家庭”這個詞不是指向真正的家庭,而是意味著在某個特殊的歷史時期,所有人都在一個“大家庭”中,人們穿同樣的衣服,想同樣的事情,有同樣的目標,以及,一樣的神情。

1994年,張曉剛的作品首次進入當代藝術拍賣市場,但彼時,中國當代藝術市場還沒有進入正軌。2006年,張曉剛的作品在紐約蘇富比的亞洲當代藝術專場,以97萬美金的價格坐上了中國當代藝術市場的頭一把交椅,也意味著中國當代藝術徹底進入了國際藝術市場。

藝術市場當然有制度約束,所以一些藝術家過度參與市場炒作或過度商業化,都會影響ta日后的經濟價值。我們評判一個藝術家的作品價值,也不僅僅以“昂貴”為標準,比如有時某種藝術運動的興起以及市場的泡沫化,會使某些藝術家的作品價格虛高,但也可能在十年后變得一文不值,這種情況在中國當代藝術界非常普遍。

但是,張曉剛的作品始終保持著作品價值,這和他被公認的藝術價值是不可分割的,用一些術語可解釋為圖像的原創性,創新性,批判性等。

而對于藏家的需求和公眾的認同,可以理解為:為什么我們需要這樣的圖像?

因為我們都懂這張臉,就像懂我們的生活,懂我們的歷史和過往。我們知道這種平靜和克制是中國人的情感特質,而平靜的姿態背后,是翻涌如巨浪的時代,以及時代帶給我們的傷痛。

一個出色的藝術作品,它有調動我們感知的能量;一個藝術家個人化的創作,對自我身份的塑造,會拉扯著我們和他共同進入一個時間和記憶的隧道。

兩年前,在澳大利亞悉尼的新南威爾士州立美術館最重要的繪畫廳里,我看到了培根、畢加索和張曉剛的作品。當三張繪畫作品并列在一起的時候,我清晰地在其中看到了一張中國人的臉龐,那是屬于我們中國人的歷史和記憶。

張曉剛將這樣一張臉,嵌入了整個世界藝術史中,和培根、畢加索的巨作并肩而立。

原標題:《他將一張中國的臉龐,嵌入世界歷史中》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司