- +1

二手時裝,一手經驗

高級成衣以“季”為單位,呈“系列”的形式不斷入侵占領著當代消費者的衣櫥。任你多么沉溺貪戀新事物,可衣服是永遠買不完的。當“新”變成一種被“拿來主義”反復汲取運用的“舊”,是否“舊”才是那個含金量更高的研究對象?

就像珍貴的東西總是少數,能夠被稱定義為收藏級別的“古著”單品不是簡單的二手貨。它從品牌或設計師過往的某一階段作品中流出,本身帶有稀缺性和特殊性,也具有被稱為“檔案”的學術研究意義。是見證,是舉例,是能夠解釋一個時代的現象級單品。時裝可以傳遞柔情,可以提出疑竇,可以撥開迷霧,也可以咆哮時局。我們反復留戀的一些時裝大師,更有價值的是他們的態度本身。而時裝仿佛中間人恰好出現,成為表達態度的聲筒。不得不承認的是,如今,有態度的設計(與設計師)越來越稀有,這也是為什么在聽到一件Raf Simons 2001秋冬系列迷彩夾克在交易網站 GRAILED 上以 47,000 美元(折合人民幣 33 萬)成交——如此令人咋舌的消息時,我們能欣然理解的原因。

價格水漲船高的Raf Simons 2001秋冬系列迷彩夾克

從Vintage(復古二手衣)到Archive(收藏級別品牌單品),“古著”的定義,隨著中國市場大門的漸次打開,與消費者接受度的逐漸放寬等變化而發生改變。這其中的演變充滿時代特色。當下,越來越多的一二線城市時髦消費者熱衷于游走在城中精品古著店鋪里,只為挖掘到心儀設計師在半個多世紀之前的一件創作;這與我們的父輩在改革開放時代內陸城市的二手衣物市場里,淘到來自廣東或日本的一條喇叭褲、一件連衣裙,欣喜并無二致。由此可見,古著在不同的年代中,都能勾勒出一種能夠橫跨時間刻度的審美。這讓穿“古著”,或復刻“古著”,在當下的時裝語境依然葆有不同程度的話題與新鮮感。

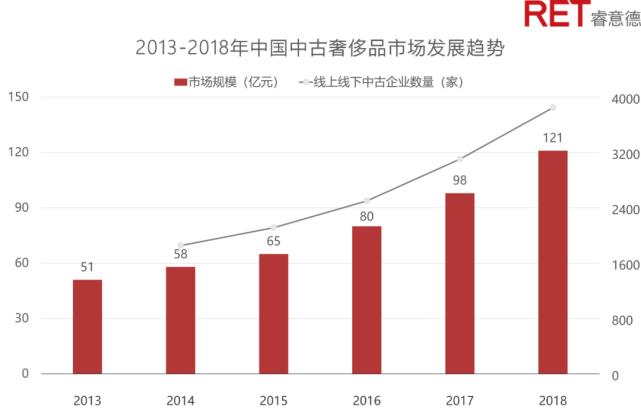

根據RET睿意德統計數據的顯示,國內主要城市中古店數量分布最多的前三名分別是上海、北京和成都。緊隨其后的是杭州、深圳、廣州。復古的熱潮,在經歷了千禧年后剛剛萌生態勢的第一階段,正在以更深入、更學術、更全面的方式進入第二階段,塑造著以“中國”為主語的時裝檔案文化。這與國力的增強、時裝專業的學子和愛好者歸國、全球化浪潮的影響有著緊密的關聯。時裝收藏與買賣成了一股看上去潛力深厚,并不斷增值的熱潮。

RET睿意德中古商業地產研究中心發布的中國中古奢侈品市場發展趨勢

但在何種程度上,熱潮的上漲能避免對時裝本來文化意義造成不必要的消解?除了蜂擁而上的購買與收藏,通過買賣之外的交流、研究,厘清那一時裝年代的文化現象和思潮脈絡,反觀本土時裝發展的盈缺,從而實現時裝藝術價值的“落地”,才能設計以更新的力量循環進入下一世代。

浪潮中清醒人自知,《周末畫報》從當下本土時尚環境中,邀請在Archive收藏有發言權的三方專業人士——代表官方機構的上海紡織服飾博物館館長卞向陽教授、代表私人機構的Ninon Archive Room、代表私人藏家的藍小可,一窺當下公共與個人兩個領域,對Archive熱潮的見解。

上海紡織服飾博物館:

“人”,是研究中的未知

中國人熟悉的當代服飾文化,從集體主義衍生的“制服時代”而來。在社會文化中,服裝是最流動、鮮活的構成。2020年最新發布的《2020年中國素質教育行業白皮書》顯示,近三年,隨著一系列重磅政策密集出臺,素質教育行業前景被看好。而其中,美育行業的重要性被反復提及。從教育的環節重申提出“美”及“審美”,是下一階段的教育重點。

上海紡織服飾博物館,由東華大學和上海市科委在2007年合作修建,是中國唯一由官方來組建運營的,以紡織服飾作為名稱的博物館。博物館的館長,也是東華大學的博士生導師卞向陽教授,從研究生畢業后便一直從事相關方面的研究。紡織服飾博物館的建立,填補了高校主導的以教育和收藏為目的的服飾研究之空白。

博物館占地建筑面積有6000平方米,分為四個常設展廳,側重點分別為現代紡織業介紹、中國古代的紡織文化介紹、近代(1840年后至20世紀初期)的服飾展示,以及少數民族服飾(主要展現的是南方的少數民族服飾)。整個博物館的藏品總數量在四千件左右,同時也收集了一部分國外服飾,以綜合并置全球化進程下的服飾發展特色。

上海紡織服飾博物館—近代館

通過古董市場交易,與拍賣行接洽等方式,卞老師與博物館、教師團隊不斷豐富館藏和收藏。其中藏品的稀缺性、典型性和代表性,是他們最重視的關鍵。作為一個高校的博物館,對藏品的判斷主要從學術的角度來出發。卞老師希望去找到在歷史演變的過程中,具有一定的典型性、代表性和稀缺性的織物,以及跟這些織物相關的檔案資料。

收藏的過程像是進行一個全面且漫長的課題研究,里面需要有根據課題始終不變的堅守與取舍。比如在收藏中國清代的服飾體系時,很多收藏家都會以“值錢與否”來對織物進行判斷。但判斷的依據卻非常片面。比如一件繡花是否精致,里面是否含有金線,是手工還是機器制造等等。但對于卞老師和他多年對此有細致專業研究的同事們來說,更加注重的是要去收集各種各樣的樣本,由此建立一個“數據庫”。比如收集“繡”的部分,對應的是高校中有相應研究“繡”的專業和領域;收集“織”的部分時,沒有對應的研究專業和人員,就會搞混其中的專業性,所以要適當地減少或舍棄。所以,對于高校研究機構而言,關注樣本收集的廣泛性,能夠相對比較全面地展現服飾文化、物質文化,甚至當時民眾的心理文化,這個才是更重要的。

上海紡織服飾博物館—少數民族館

紡織服飾博物館中,近現代設計師的衣服也是館藏的重要一部分。這些衣服來自中國服裝設計師協會每年頒發的年度設計大獎,卞老師與團隊會從中選擇性地收集一些國內設計師的作品。但在收藏的同時,也會要求設計師同時提供除了衣服之外更多的資料,比如設計手稿、渲染圖、效果圖等等,同時囊括有對于設計師的采訪性記錄,完整地呈現一個設計師的敘事過程。以制作一個“專題故事”的方式,在館藏中實現對他的展示。因此,博物館近年來,除了主體性的大展,也會有當代設計師的回顧展,以豐富展覽性質和內容。

文化進程,對于任何時代而言,都是系統性的問題,需要存在提倡者和先行者。在卞老師的敘述中,研究人員的寡眾,也在一定程度上對古董衣收藏和研究產生著影響——這始終是一個人才稀缺的行業。在快速發展的時代,潛心對舊物件進行拆解式研究與修復,需要匠人之心,也需要一定的精神追求:“做歷史文化研究的隊伍力量是比較薄弱,甚至現在還不如以前。”卞老師說道:“因為大家覺得做這個內容很累,且需要花費太長的時間和精力,回饋并不顯而易見,我從讀研究生開始就從事這項工作,與現在對比,其實能夠留下的人,是越來越少的。但隨著我們如今高校對文化建設的提倡和領導作用增強,還是會有不少自發地愛好者、民眾來到我們中間,整體的隊伍建設,需要有一個過程,這個我其實是很早便做好準備的。”

卞老師雖身在博物館中研究,但同樣關注著當代中國服裝行業業內的發展。近幾年他發現,時裝設計發展的速度很快,量可以說是巨大,但真正讓我們覺得“這個衣服是有意義的”,或者說值得保留、傳承下來的衣服,相對來說比較少。整個后行業的孵化性特征強大,但真正的文化意義卻在逐漸地被淹沒。這也是為什么,在當下的時間段,人們開始轉而對二手衣、古董衣產生興趣。

2019年,上海紡織服飾博物館舉辦了“行歌坐月織錦繡——南方少數民族服飾展”、“絲綢之路的服飾與風情——唐代服飾復原與當代西部圖景”和“科技與時尚——東華設計印象展”三大展覽。

“古著”一詞源自日本,但在卞老師看來,任何國家都有自己特色的“古著”。西方人也有自己的“古著”(宮廷服飾,或如至今仍以過傳統生活、穿傳統服飾為追求的Amish人)。雖然在現代生活中,“古著”的存在和形勢發生了巨大變化,但在中國,“古著”發展出一條非常本土特色的脈絡,并出現了一個神奇的群體——漢服。

漢服與古代真實服飾的重復程度如何,這需要更加專業的學術研究支持。但它存在于一個場景之下,仿古式著裝以“話題”融入當代,甚至變為一種潮流,這令人驚喜又意外。卞老師回憶起在米蘭給學生們做過的一個講座,講到關于漢服的崛起時,他們表現得興趣十足,特別興奮:“因為這并不在他們的歷史體系之中。”但學生們會思考,是否在西方也有這樣的可能性:“(穿古著)是一個所謂的情景式的作用,關鍵就是看有沒有情境。只要有情境有文化的追求,其實它可能還會有進一步的發展。”

上海紡織服飾博物館—臨時展覽

—錦衣載道:當代中國風格時尚設計大展(第二回)

在博物館任職多年,卞老師對博物館有自己的定位——第一是要成為中國傳統紡織服飾文明的傳承者,第二則是要做當代時尚的守護者。他希望博物館成為當代時尚創新體系中一個“看門人”的角色,發揮機構本身對于文化傳承的作用,同時也能對當代流行做出評判:“對于我們中國當代的服裝行業而言,文化引領不是虛的故事,而是一個真實的責任。”

在中國土壤的流行體系之下,如何看古著,如何知古著,如何懂古著,或許比先了解“如何買”更值得下功夫。既以情感的聯結關照過去,也能以理智的態度審視當下——這也是古著類時裝所存在的意義。

做一間檔案博物館:

Ninon Archive Room

歸為“檔”,紀為“案”。當一個文化空間被定性為擁有檔案館屬性,說明對于某一領域的資料研究歸類和紀錄能力扎實、穩固、自信,且經得起推敲,Ninon Archive Room(后簡稱Ninon)便是如此。

對于Ninon的兩位創始人和Brain和Suga來說,能被稱為檔案類時裝的作品,它們的藝術價值遠高于其他一切。從7、8年前剛開始接觸時裝時,其作品能夠被定義為“傳世”的這一類設計師名字,幾乎從根源處塑造了兩位年輕人對時尚的全部好奇與認知——Martin Margiela、Alexander McQueen、Rei Kawakubo、Raf Simons、Helmut Lang……他們透過這些時裝設計師遠遠看到了一個美好年代,這些設計與它們能夠折射的故事不應該被蒙塵。Brain和Suga希望能夠通過收藏、研究、展覽、跨界、公共教育等方式,從收集到的過往經典系列時裝身上研究習得第一手資料。

Ninon Archive Room外景

Brain和Suga去年回國,篤定了想要在國內開設一間時裝檔案研究相關的機構。不僅是因為緣自個人熱愛,更重要的是他們看到國內這一類別收藏研究機構的空白。“博物館之所以能夠存在的特殊意義,是能夠提供一個空間,讓觀眾可以去自由討論時尚的藝術性和它的文化研究價值。而不是完全把時裝當作紡織品來對待。”Brain解釋道。

兩人分工有序明確。Brain會根據品牌、設計師、年份、系列來對收藏而來的時裝進行分類,同時也負責外部的媒體、合作和商務對接。第一輪的篩選整理結束后,由Suga對不同支系的服裝進行檔案研究。Suga的專業雖然是金融科目,但在大學本科的時候就輔修了關于面料科技以及服裝設計與護理的一些專業課。從服裝具體的版型、剪裁、面料,再到日常的修復都由她來負責。Ninon的研究室內有著極為精密的貯藏條件,來保證對收藏中不可避免,不同程度上略有破損的衣物進行最好的保存。與此同時,對檔案展開研究也是Suga的重要工作之一。挖掘彼時彼刻的設計靈感在服裝上的體現,以及通過服裝產生的跨學科的聯系。這與當時的社會背景、經濟環境、政治氣候以及流行文化,都密不可分。

Ninon Archive Room的檔案柜

知識,毫無疑問的,是任何領域的第一生產力,時裝也不例外。Suga的解讀(她打趣道,有時甚至需要一些“過度解讀”)基于對時裝和時代的拆解。從5年前剛剛開始對archive的研究時,她就著迷于Alexander McQueen的破壞力和藝術性,最近的研究項目和內容也主要集中在McQueen身上。Suga在學習中驚嘆于McQueen將“蘇格蘭格紋”這一傳統民族元素的形而上的能力。從著名的“高原強暴”(Highland Rape,1995秋冬系列)之后,McQueen反復運用格紋,用他的方式彰顯蘇格蘭不屈的民族性。通過舉例、分析他的設計外觀,和社會環境、Lee的個人喜好及性格,聯系到宗教及精神分析理論,其中也不乏與流行音樂和一些文學作品等流行文化的內在聯系。如今,Ninon的成立時間將近一年,檔案館藏超過四百件。來自世界各地全球范圍內的經典含金量頗高,你可以在Ninon的研究室里與一些意料之外的驚喜不期而遇——比如二人都十分鐘愛,也是將他們“帶入”這一行的設計師高橋盾走上巴黎時裝周的首個系列——Undercover2003春夏“SCAB”反戰系列、Raf Simons時代的“青年三部曲”、上世紀九十年代的Helmut Lang、Martin Margiela等等。

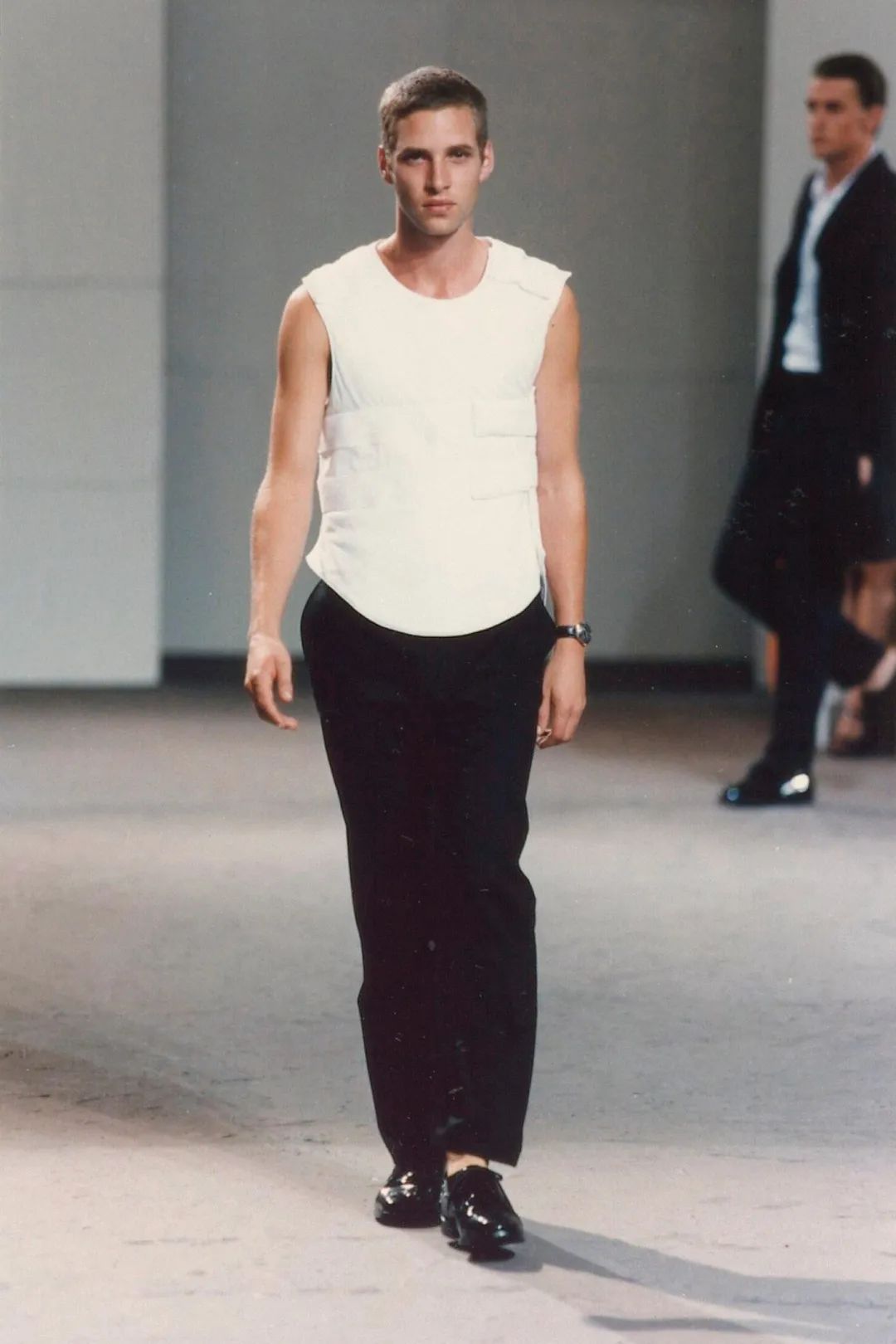

機構藏品,來自Raf Simons 2002春夏系列

檔案級別的時裝不同于普通的高級成衣,它們的構成背后有著復雜的知識系統,和更珍稀的情感碰撞。它與設計師本人的個人魅力密切相關,這讓這部檔案變得能夠與人共情。Brain更加珍惜它們與人產生情感連接的部分。不論是時裝本身具備的,還是后期通過對這部分的著墨而再度調動的,能夠通過自身的嚴謹研究喚起更多人的興趣,這樣的重塑力是Brain所著迷的。在銷售與擴大知名度之外,他們想做一些更有挑戰、更加尊重創意的事情。

挑戰隨著收藏數目的增多而逐漸到來。全局觀的建立依靠著的是被實踐證明后的收藏邏輯。Brain和Suga在收藏和研究的過程中都有一些自己的思路和編輯能力,但對于Ninon來說,兩個人的收藏邏輯需要在自由創意的發散中留住共性——這是他們二人的默契。他們希望能夠還原完整的秀場造型與套裝,套裝收藏對于下一步的研究來說是不可替的基石。在此前提下,收藏的方向之一,是能夠代表設計師,并能夠為后人留下關于這個設計師的作品以供參考學習的,這樣以設計師為主軸的收藏有著非常重要的參考價值;但另一些系列在單獨拿出來的時候并不能完全成為一個設計師思路的凝練,或許要通過一個長線的成長周期來復盤他的靈感高度,對于收藏的整體性思考就要放在更重要的一環。Brain覺得Raf Simons就是這樣的設計師,而這也是他的魅力所在:“ Simons第一次做了男裝系列的開發之后,再到后面最后做出有關青年文化的直白地陳述,在整個2005-2010年之間,是有一個完整且不能被破壞的故事的。所以我覺得應該把這10年的作品放在一起,呈現出Simons的思想是如何通過服裝來傳達當時整個時代,歐洲青年文化的氣質。”

機構藏品,從左至右分別來自:Raf Simons 2003秋冬系列、Gucci 2003春夏系列、Undercover 2003春夏系列

不難看出,Ninon的收藏實際上分為兩個方向,其一是收藏,其二是研究。物質與精神層面相互關照呼應,形成了一個可循環的、豐厚的內容鏈條。雖然Ninon成立時間并不長,但兩位創始人的努力卻是從5、6年前便開始逐漸積累的。經驗在基礎逐漸扎實的過程中不斷積累,這使得他們二人在評價或甄選一件藏品時,能夠準確地“抓到”它的收藏潛力。多方背書的證明以及他們自己對于服裝收藏敏銳的感知力,做出正確的預判和投資不是難事。但要做別人未做,或大環境中還未有的事,才是最重要的。

除了當下對于設計師Helmut Lang展覽的籌備、與地方性買手店的限時空間聯動這些內容與商業上雙重的推進,Brain和Suga還有一個讓他們興奮且正在實踐的計劃——在Ninon中建立對于中國本土設計師時裝檔案的收藏和展覽。在回國之前,他們就思考過這個問題,此類時裝收藏與研究機構,在國外時裝歷史悠久的國家與環境中并不少見,但對于國內來講還是個絕對的空白。除了國家支持的大型院校機構,幾乎鮮有私人機構在做這件事。但研究的內容不應該只是止步于已有的西方時裝標本。中國有自己的服裝服飾發展歷史,而如今獨立設計師氣候業已形成,他們希望能夠以收藏的方式展現更多中國時裝發展的軌跡,幫設計師和品牌做出階段性的總結。

機構藏品,來自Helmut Lang 1998春夏男裝系列

在著手開始對這一方面的研究時,Brain發現到了2010年左右,才逐漸興起了“中國時尚”這一概念。集體主義色彩褪去,強調個性化特征和風格的穿著方式才開始到來。在此之前,除了如馬可一樣的最早的獨立設計師之外,中國人對時裝最普遍的共識建立,是來自于運動裝。改革開放后的中國通過體育運動事業的崛起在世界上備受關注,從而建立了高昂的民族自豪感。在Ninon關于本土時尚的研究中,早期便開始并集中在這個方向上。

看重歷史積淀,無形中也建立了Ninon館藏的門檻。中國目前沒有嚴格意義上的市場化的時裝研究與檔案機構,Brain覺得整個環境中的功利性似乎開始左右了它本身的文化屬性,以及顯而易見的,受市場環境影響過多帶來的設計趨同。他不希望過度的“趨利”成為避談文化價值屬性的借口:“大家在追求以功利化的方式做設計的同時,本身就弱化了時裝的文化屬性和原生情感價值,這會讓他們所設計的衣服中的檔案性和收藏價值大大減弱。但我們希望能夠保持這個東西,或者說盡我們所能,通過我們的做法和呈現,拿捏其中的比例。每一個設計師做出的每一個系列都應該是被寫進歷史的。”

但另一方面,國內環境發展的“快”和“先”似乎又不能被一概而論。回到國內后,Brain和Suga逐漸發現,在不確定事件,或重大的社會性事件頻繁發生之際,國內的設計師能更好地給出反應——這樣的“應激性”設計帶有極高的時效力和戲劇色彩。不管是之前的“新疆棉”事件,還是對國際議題譬如“black lives matter”、“stop Asian hates”的回應,本土設計師們通過自己的自覺和才華高效地呼應著時代思潮,這恰好證明著時裝與它所處的時代之間的互為表里的關系。這刺激了兩人在未來計劃著手做這一部分事件的記錄。這樣的收藏和研究對于他們而言,才是更有意義和責任的“檔案”。

正在進行檔案整理的工作人員

上海紡織服飾博物館:

“人”,是研究中的未知

生活在重慶的藍小可,每天的日程中有一項工作必不可少——簽收來自國外賣家或由香港轉運的古董衣快遞——“這是讓我最期待、最興奮的事情了”。從藍小可的語氣中便可得知,他的期待和興奮的確真實度極高,是一種帶有感染力的快樂。

曾經是一名造型師的藍小可,后因喜愛收藏古著和archive成為了職業的古著衣賣家,閑魚或朋友圈是他日常的工作平臺。但他對于古著時裝的喜愛和迷戀遠遠長于這兩個線上平臺的“年齡”。他出生于上世紀八十年代的重慶,小時候最開始接觸二手服飾,是來自與媽媽共同逛服裝市場的經歷。重慶地處中部,不如外埠城市那樣信息發達開放,對二手衣了解和接受程度甚至不能與相鄰的成都比肩。那時候他對品牌、設計師毫無了解,只能通過天生對美的理解能力,感知到母親最愛穿的斗篷款式讓他心動著迷:“就是那種剪裁一片式,袖口有兩個空袖窿位置的設計,我覺得美極了。到現在這也是我最喜歡的款式。就像Margiela在Hermes時代設計師的斗篷一樣。”

私人藏品,來自Herme?s by Martin Margiela 2004春夏系列

藍小可最愛的設計師是Martin Margiela。他對Margiela如數家珍,收藏也以Margiela的檔案級單品居多。從上世紀九十年代,到千禧年初,1996年春夏的假式印花大衣、2001秋冬系列的歐根紗包裹西裝,2006春夏系列的人臺模特背心、皮手套馬甲……歷史性和影響力注定了這些單品的稀缺,這在他看來是真正意義上具有收藏級別價值的東西。即便不會穿出街,但于他而言,觀賞和收藏已經是極大的快樂。

過往的造型師和攝影工作經驗幫助他能夠更好、更有系統地為自己的藏品拍攝包裝,專業的知識支持,讓他在二手交易平臺上的特色鮮明突出,擁有不少忠實的擁躉。最初藍小可只是愛買、愛分享,逐漸過渡到海外的二手交易網站,由此打開了與越來越多的愛好者的交流,以及對不同設計師、品類的貨源。他的收藏橫跨設計師(如Margiela)的各個階段,并不特別按時間或主題分類,收藏只關乎單品的重要性及稀缺程度——他只在頁面上“掛”他最愛的衣服。

時裝被源源不絕生產,能夠被記住并流傳于世的設計師鳳毛麟角,藍小可“心中的第一永遠是Margiela”。他對恰到好處的形式感有種像是信仰般的迷戀,Margiela的形式感來源于自身的表達欲和真實情感,“這也是我為什么這么多年一直固執于他的原因。”藍小可還記得他買過的第一件設計師古著單品,是來自Margiela的平面系列的一件無袖灰色背心。后來工作了以后,經濟隨之獨立,從2007年左右開始有能力和精力去“淘”一些真正的好東西。但重慶的環境局限了他的認知,時裝和西方時尚的信息極為匱乏,只能通過朋友的介紹去間接接觸單品。與其他通過歐洲賣家或買手店渠道接洽的愛好者不同的是,真正讓他感受到二手古著文化的豐富和便利的,是香港,以及由香港跨海而來的流行文化。

私人藏品,

上圖來自Jurgi Persoons 2001春夏系列

下圖來自Miguel Adrover 2000秋冬系列

中國香港的時裝專欄作家黎堅惠是撥動藍小可對時裝熱情的關鍵人。黎堅惠是時裝文化繁榮時代的見證者和參與者,她的下筆清晰、驕傲、動情、認真地呈現了時裝對彼時中國的影響,以及對個人風格、愛好及追求的改變。讀她的專欄和書籍讓藍小可在無形之中塑造了對時裝文化深挖探求的好奇心,以及對香港這個既是一母同胞又充滿當代活力的城市的向往。他從黎堅惠的文章中“看到”了歐洲的小眾設計師品牌,以及由他們鑄造的風格。這對他影響頗為深厚。他反復去香港熟悉的買手店尋找自己心儀的古董二手衣,如今因為疫情阻隔,不能親身去香港再度淘貨成了他的遺憾。藍小可還記得很多年前,他無意間看到由王菲演唱,香港導演區雪兒執導的《過眼云煙》MV,他看到畫面里一件Hussein Chalayan后驚為天人:“我對那件Chalayan印象太深了。你知道嗎,那時的MV里都會標注有歌手穿的衣服品牌信息,我后來對很多衣服的印象和了解都是從那里開始的。”

王菲在《過眼云煙》MV中穿著的Hussein Chalayan

流行文化最能從時代的特征中汲取精華為“我”所用。但流行度最廣的,并不一定是對每個人的審美都受用,或就被認定是“最好的”。藍小可就并不認可流行度對于古董衣的局限和影響,他對現在由日本二手衣買賣環境中萌生的炒作行為不太認同,里面的市場規則不可控,但人心和審美應該做到從浮躁的表象下沉。藍小可形容自己平時的工作狀態,是一種“幸福的認知”,只有做到從認知里體驗到幸福感,你才知道收藏這件事的意義在哪里。

另一方面,喜愛也帶來尊重。由認知出發的收藏,在藍小可看來就是一種尊重:“有些歷史性的東西,比如說年份,比如說背后的一些細節故事,包括像Margiela每年都會推出的艾滋病T恤也好,它背后是有一些歷史的淵源的。我覺得,像二手衣買賣這樣的平臺和性質,如果不去了解,或是不去很深入地研究,那么坦白說,你只是在做一件生意而已。這就跟其他的生意無異。可是這個不是我喜歡的,我還是想做自己喜歡的、自己認同的東西。首先收藏基于我的喜好,我驅動自己去讀、去學習,再去分享,那么這個分享行為就是有意義的。其實現在大部分的人可能不愿意去細讀,都只是想看一下圖片。這樣一定會縮短這件衣服的壽命。”

私人藏品,來自Helmut Lang 1999秋冬系列

在閑魚平臺上,由于品類繁多,覆蓋面廣,日活用戶數量超兩千萬,僅就2020年一年數據統計顯示,閑魚的在線賣家數已超三千萬,服裝是其中最重要的交易品類之一。但如再細分下去,古董級二手衣的數目在其中占比則更小、更窄。與奢侈品鞋包這些入門級單品相比,設計師品牌珍藏級別單品的門檻則比較高,認知度、喜愛度、稀有度都左右并框定著古董時裝的消費者與賣家的雙向選擇。藍小可并不擔心這樣的“選擇”,他對自己喜愛的東西非常有自信,這其中也包含了他不可替代的學術性研究。長線的學習支持他將愛好變成職業,再將職業延伸進終生。如果沒了“因愛而生”的研究環節,收藏在他眼中的價值和光彩,或許也要重新估量。

采訪、撰文 王楚瑜

原標題:《二手時裝,一手經驗》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司