- +1

奈良正倉(cāng)院展:日本人如何把文物展辦成年度全民盛會(huì)

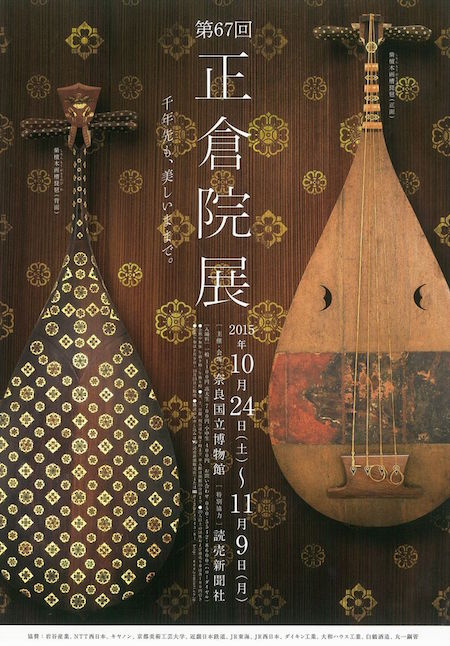

每年秋季在日本奈良舉辦的正倉(cāng)院展都會(huì)引起轟動(dòng)。今年10月24日至11月9日,第67回正倉(cāng)院展照例在奈良國(guó)立博物館舉辦。展覽現(xiàn)場(chǎng)人山人海,連素來(lái)冷淡有禮的日本人在千年寶物面前也不由得卸下了矜持。從交頭接耳的高中生,到身著和服前來(lái)觀展的老婦人,以及不遠(yuǎn)萬(wàn)里而來(lái)的外國(guó)游客,皆匯聚一堂,爭(zhēng)相一睹1200年前的奈良風(fēng)采。幾件聞名海外的重要寶物——紫檀木畫槽琵琶、蘇芳地金銀繪箱、力士伎樂(lè)面具,更是被參觀者團(tuán)團(tuán)圍住,驚嘆之聲亦不絕于耳。

此次展覽共出陳文物63件(北倉(cāng)9件、中倉(cāng)22件,南倉(cāng)29件,圣語(yǔ)藏3件),其中有12件寶物為首次出陳在世人面前。正倉(cāng)院展每年展出文物的數(shù)量并不多,展期也不算太長(zhǎng),為何既能吸引世界各地的文物愛好者和歷史文化研究者不遠(yuǎn)千里前來(lái)觀展,又能讓日本國(guó)內(nèi)全民動(dòng)員熱情參與其中?

觀正倉(cāng)院之藏品,如領(lǐng)略盛唐光景

有唐一代可以說(shuō)是中國(guó)歷史上最輝煌的時(shí)代之一,東亞諸鄰亦深受其文化和趣味影響;可是唐人文物及其生活狀態(tài)和意趣,今天卻只能從文字中想象,或有出土文物,亦多已殘損不堪。而正倉(cāng)院中所藏約9000件文物大部分都是從公元8世紀(jì)流傳至今,并且保存完好,其中之日用諸品、樂(lè)器舞具等等,仿佛昨天才剛剛使用過(guò)一般。民國(guó)傅蕓子先生在《正倉(cāng)院考古及》中就說(shuō):“至今千百年之下,求之國(guó)內(nèi),欲睹其實(shí)物,豈非一絕難之事乎?然院藏于上述諸物,匪為具存;抑且由多種珍品為吾人求之而不可得者,今皆完整無(wú)損,聚于一堂,……吾嘗謂茍能置身正倉(cāng)院一觀所藏各物,不啻身在盛唐之世!”

正倉(cāng)院位于日本奈良市東大寺大佛殿西北,乃是日本皇室所有的特殊寶庫(kù)。究其建筑形式,只是一座樸素?zé)o飾的木倉(cāng)而已。全倉(cāng)分北中南三部,下承巨柱,將倉(cāng)體高高托起,防濕防蟲,便于貯藏古物。根據(jù)近年的年輪年代測(cè)定調(diào)查,推定正倉(cāng)院寶庫(kù)的建立年代大約在公元741年到公元750年(相當(dāng)于我國(guó)唐代天寶年間)。

正倉(cāng)院內(nèi)所貯寶物,流傳至今者約9000件,其主要部分乃是圣武天皇去世后的七七忌辰之上,由光明皇后獻(xiàn)于東大寺大佛前的圣武天皇御物,保存于正倉(cāng)院北倉(cāng)之中。此外亦有皇族、貴族進(jìn)獻(xiàn)的佩刀、佛珠、玻璃器、銀器等,及大佛開眼法會(huì)所用之佛具、樂(lè)器、樂(lè)舞面諸物,多藏于中、南兩倉(cāng)之中。其所貯之寶,大多制作于奈良時(shí)代(公元8世紀(jì)),其中也包括了許多從波斯、唐朝、新羅諸國(guó)流傳到日本之物。

正倉(cāng)院寶庫(kù)之管理十分嚴(yán)格,僅在每年十一月初旬開倉(cāng),曝晾數(shù)日,啟閉皆須由天皇裁可,專門遣使開封、敕封。今天這一形式的正倉(cāng)院展,始于日本昭和21年(1946年),承續(xù)了正倉(cāng)院秋季開倉(cāng)曝晾的傳統(tǒng),每年秋季辦展,每回展出文物60件左右。

“激動(dòng)人心,通往奈良時(shí)代的時(shí)空旅行”

正倉(cāng)院展自1946年開展以來(lái),除中間有三年在東京國(guó)立博物館舉辦外,其余都設(shè)在古都奈良市的奈良國(guó)立博物館,今年已是第67回。為配合本回展覽,日本第一大報(bào)《讀賣新聞》專門發(fā)行了一期特別號(hào),以漫畫的形式全方位解讀正倉(cāng)院展,頭版標(biāo)題為“去看正倉(cāng)院展吧,激動(dòng)人心,通往奈良時(shí)代的時(shí)空旅行”。

特別號(hào)不但以生動(dòng)的圖文形式介紹了此次展覽中的幾件重量級(jí)展品,還設(shè)計(jì)了不少展品相關(guān)的選擇題,比如紫檀木畫槽琵琶上畫面的含義,以及水花蟲背圓鏡的重量(3千克!出人意料的重),以有趣的形式來(lái)提示一些參觀者可能忽略的細(xì)節(jié),每位參觀者在排隊(duì)入館時(shí)皆可免費(fèi)領(lǐng)取一份。

此回展覽共分成兩個(gè)展廳,九大主題,包括:圣武天皇遺物、天平年間的音樂(lè)和舞蹈、正倉(cāng)院的佛具、貴族獻(xiàn)納品、奈良時(shí)代的服飾及飾品、使用動(dòng)物毛制成的文物、正倉(cāng)院的文書和地圖、每年定例儀式的相關(guān)物品和圣語(yǔ)藏經(jīng)卷。

在此次展出的所有寶物之中,最受矚目的一件要數(shù)紫檀木畫槽琵琶。紫檀木畫槽琵琶,四弦四柱,與此相同的四弦琵琶正倉(cāng)院寶庫(kù)共藏有五把,皆為長(zhǎng)梨形琴身,曲頸;這種形式最早起源于波斯,盛行于我國(guó)的隋唐時(shí)代,又在奈良時(shí)代首次傳到日本。其正面捍撥由極薄的皮料制成,用密陀繪的手法繪成山水人物圖;琵琶的背面和側(cè)面則以象牙、綠染鹿角、紫檀木、黑柿木、黃楊等組合鑲嵌成規(guī)則的四邊花菱紋、六邊花紋木畫,據(jù)傅氏轉(zhuǎn)換紅外線光譜分析儀(FTIR)結(jié)果,木畫內(nèi)部以動(dòng)物膠成分黏合而成。

新技術(shù)與古文物的碰撞也是本次展覽的一大看點(diǎn)。“使用動(dòng)物毛制成的文物”主題下的展品包括柿柄麈尾、漆柄麈尾、花氈(多件)、筆(多件)、伎樂(lè)面(多件)、伎樂(lè)面須殘片等。這些文物都部分或全部由動(dòng)物毛制成,對(duì)這些動(dòng)物毛的具體品種,人們一度難以判定,或常有誤判,這次展覽出示了研究人員得出的最新研究結(jié)果。例如,僧侶用的柿柄麈尾,此前一直認(rèn)為是由鯨須制成,最新研究表明乃是豬毛制成。力士伎樂(lè)面的眉毛和胡須也是豬毛制成的。不過(guò),伎樂(lè)面的須發(fā)卻不全是豬毛制,根據(jù)電子顯微鏡的觀察,另一件醉胡從伎樂(lè)面的頭部毛發(fā)則是馬的鬃毛。

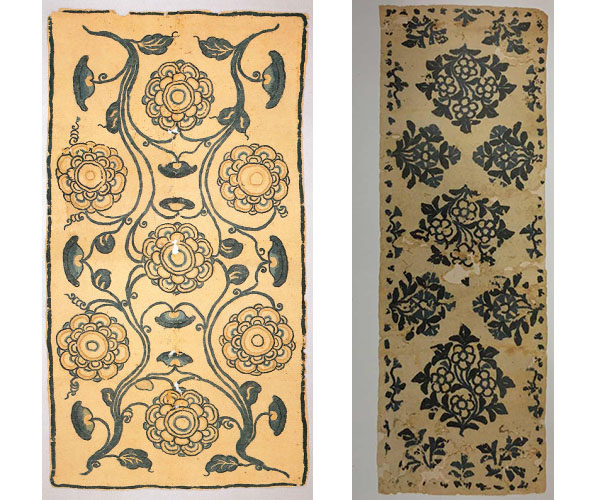

而對(duì)動(dòng)物毛具體品種的判斷,也有助于我們了解文物的產(chǎn)地和來(lái)源。本回展覽中出陳的兩件羊毛花氈,原本考慮是山羊毛織成,而根據(jù)最新的研究成果,乃是我國(guó)產(chǎn)的粗毛種脂尾羊的羊毛,故推測(cè)這兩件花氈乃是唐朝時(shí)候流傳到日本之物。

現(xiàn)場(chǎng)直擊:一年一度的全民文化盛會(huì)

今年的正倉(cāng)院展如同往年一樣,既熱鬧非凡又井然有序。參觀者在近鐵奈良站一下車,售賣正倉(cāng)院展門票的臨時(shí)工作臺(tái);緊挨著奈良站的商店街,也隨處可見展覽門票的信息,參觀者可以通過(guò)多種渠道購(gòu)票。從近鐵奈良站下車步行十五分鐘,即可到達(dá)奈良國(guó)立博物館。

上午10時(shí),奈良國(guó)立博物館外的白色帳篷下已排起了長(zhǎng)隊(duì),販賣午飯便當(dāng)與展覽周邊的攤位也全部就位,整個(gè)會(huì)場(chǎng)雖在工作人員的導(dǎo)引下顯得井然有序,卻也因越來(lái)越多的參觀者洋溢著躍躍欲試的氛圍。在路邊的臨時(shí)攤販中,可以看到奈良市郵局的臨時(shí)售賣點(diǎn),專門售賣“正倉(cāng)院寶物”系列郵票,一集五種十枚,其上繪有金銀平文琴、螺鈿紫檀五弦琵琶、鳥毛立女屏風(fēng)等正倉(cāng)院藏的著名寶物;配合第67回正倉(cāng)院展明信片與紀(jì)念章使用,寄與未能親臨展覽現(xiàn)場(chǎng)的朋友,實(shí)在合適不過(guò)。

此回正倉(cāng)院展共出陳文物63件,展品雖然精彩,數(shù)量卻并不多,對(duì)于一般參觀者而言,2~3小時(shí)足夠欣賞。從展廳出來(lái),便會(huì)步入展覽周邊的販賣場(chǎng)所。參觀者可以在此處自由選購(gòu)展覽相關(guān)的文創(chuàng)商品,或是排隊(duì)蓋印三色展覽紀(jì)念章。當(dāng)然,看正倉(cāng)院展,最值得帶回家的紀(jì)念品莫過(guò)于此回正倉(cāng)院展的明信片和圖錄。正倉(cāng)院展的圖錄制作相當(dāng)精美,全書皆以銅版紙印刷,內(nèi)有全部63件展品的多角度彩圖和詳細(xì)介紹,后附文物相關(guān)研究論文、文物專用名字解說(shuō)、正倉(cāng)院相關(guān)年表,以及琵琶、袈裟、獻(xiàn)物箱等特殊物品的各部名稱圖;售價(jià)卻相當(dāng)親民(售價(jià)1200日元,相當(dāng)于人民幣60元左右),不會(huì)給文物愛好者有心無(wú)力之感。

除了少數(shù)歷史文化研究者所注目的當(dāng)年與歷年展覽圖錄,以及介紹相關(guān)歷史文化知識(shí)的書籍,此回正倉(cāng)院展也提供了豐富而有趣的文創(chuàng)產(chǎn)品供大眾參觀者挑選:據(jù)本回展覽出陳寶物所設(shè)計(jì)的手帕、絲巾、團(tuán)扇、文件夾、膠帶、書簽、筆箋、酒杯,印有文物相關(guān)圖案的T恤、包袋、掛件……一位中國(guó)來(lái)的參觀者因?yàn)橄矏圩咸茨井嫴叟帽趁娴幕馕膱D案,購(gòu)置了很多相關(guān)周邊產(chǎn)品,戲稱“回國(guó)后吾家琵琶成精”。相比展覽會(huì)場(chǎng),文創(chuàng)商品販賣會(huì)場(chǎng)亦是人頭攢動(dòng),參觀者的購(gòu)物熱情絕不輸給觀展本身。

為了使更多的國(guó)民,尤其是學(xué)生群體參與到此次展覽中來(lái),奈良國(guó)立博物館與《讀賣新聞》還特意舉辦了名為“我們的正倉(cāng)院”的短歌比賽和作文比賽,內(nèi)容以正倉(cāng)院觀展感想與文物思考為中心;短歌比賽分為低年級(jí)組和普通組,作文比賽則分為小學(xué)生部和中學(xué)生部,獎(jiǎng)品設(shè)置均為一萬(wàn)日元的圖書卡。此外,為了使參觀者親身感受到正倉(cāng)院所藏文物的工藝技術(shù),展方還在會(huì)期中的雙休日和節(jié)假日專門設(shè)立實(shí)演·體驗(yàn)角,由木工、金屬工藝、漆器工藝的專門工藝師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示,京都美術(shù)工藝大學(xué)的學(xué)生從旁指導(dǎo),使參觀者親身體驗(yàn)刨木制器和器皿制作的過(guò)程。

據(jù)《讀賣新聞》最新報(bào)道,截至11月8日,本次正倉(cāng)院展入館人數(shù)已突破20萬(wàn)人,參觀者之熱情程度比之去年更甚。一位中國(guó)游客在觀展結(jié)束后評(píng)價(jià)道:“感覺日本國(guó)民對(duì)這些古物、唐物的喜愛程度很深,看展對(duì)他們而言仿佛過(guò)節(jié)。”一年一度的正倉(cāng)院展雖然展出的是需要一定知識(shí)背景才能理解之歷史文物,但其策展卻不僅僅針對(duì)少部分學(xué)者和歷史文化愛好者,可謂是一次從上到下、從知識(shí)精英到幼兒稚童、全民皆參與其中的文化盛會(huì)。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司