- +1

舉手跺足舞“哈卡”:新西蘭隊奧運奪金為何跳毛利舞蹈?

東京奧運會已落下帷幕,也許很多人仍在回味各國健兒的精彩表現。不知是否有人注意到,在7人制女子橄欖球比賽的頒獎儀式上,那支贏得冠軍榮耀的隊伍為全球觀眾獻上的一段令人眼前一亮的舞蹈?

本屆奧運會7人制女子橄欖球比賽的冠軍是傳統強隊新西蘭隊。在頒獎儀式上,新西蘭女子橄欖球隊用“新西蘭特色”給全世界留下深刻印象:這群包括白人在內不同膚色的姑娘們,用毛利語喊著統一口號,以整齊劃一的動作跳起了新西蘭傳統的“哈卡戰舞”。這種舞蹈源自新西蘭原住民毛利人文化,如今已成為新西蘭的文化標志之一。

東京奧運會女子7人制橄欖球比賽頒獎典禮上,新西蘭隊表演起了傳統的“哈卡戰舞”。

這種文化標志的展示,不僅出現在對外宣傳,也融入了新西蘭人內部的同胞交流中:與金牌失之交臂的新西蘭男子7人制橄欖球隊隊員,為了歡迎斬獲三金兩銀的新西蘭賽艇隊凱旋,特意在東京的代表團駐地為他們即興彈唱傳統毛利人歌曲(waiata),并再度獻上哈卡戰舞。

當然,“毛利戰舞”的破圈,早在本屆東京奧運會之前便已出現。

從2011年橄欖球世界杯決賽前,東道主新西蘭隊在數萬名主隊球迷見證下跳起了“最牛哈卡戰舞”,到2014年男籃世界杯與美國“夢之隊”的小組賽,新西蘭隊賽前用整齊的高喊、跺腳把羅斯、哈登等一眾美職籃大牌看得一臉懵圈,“毛利戰舞”已經超越競技內容本身,成為觀眾們關注新西蘭隊最大的看點之一。

毛利元素構成獨一無二的新西蘭

一個盎格魯圈國家,一群歐洲移民后裔,自發、自然地喊著毛利語口號、唱著毛利歌、跳著哈卡戰舞,甚至看不出違和與做作。相比于近期因原住民問題曝光而爭議不斷、丑聞纏身的美國、加拿大、澳大利亞,同為盎格魯圈的英語國家新西蘭,顯得頗有些另類。

雖然上個月加拿大擁有了史上第一位擔任總督的原住民瑪麗·西蒙(擁有一半因紐特人血統),但第一民族(印第安人)、因紐特人和梅蒂人的元素如今在加拿大鮮有存在感;美國人和外國人提及什么是代表如今美國的關鍵詞,“印第安人”也幾乎不會被提及。

原住民寄宿學校的曝光,既是加拿大的丑聞,也曝出了一段悲慘的原住民歷史。

至于澳大利亞土著居民,連本族人的族名都很難被人記住,只好用地域(如“托雷斯海峽島民”)或者地理特征(如雨林人、沙漠人)來稱呼。

而在新西蘭,情況則頗為不同。毛利人與毛利元素,已經超出了儀式性意義,構成了新西蘭區別于其它盎格魯圈和英聯邦國家的獨特國家認同組成部分。

1987年,新西蘭議會通過《毛利語言法》,正式確立毛利語為國家官方語言之一。自20世紀90年代起,新西蘭國歌之一《天佑新西蘭》(另一首為英國國歌《天佑女王》,二者法律地位相同),也形成了先用毛利語演唱、再用英語演唱的慣例。

盡管從2018年新西蘭人口普查數據來看,毛利語使用人口數量不多(約18.5萬人,占全國人口的4%),但持續增長。同時,毛利語的元素也影響了新西蘭人日常使用的英語,普遍出現在新西蘭人的日常問候語和不同領域的專有名稱中:

“Kia ora”(祝你健康)是大家打招呼的常用詞;“新西蘭”一詞的毛利語名稱為“奧特亞羅瓦”(Aotearoa,本意為“長白云之鄉”),不僅是新西蘭國歌的毛利語歌名,近年來更是有部分新西蘭政治人物和政黨要求以“奧特亞羅瓦”作為指代國家的代表名稱,并以此更改政黨名稱;眾所周知的新西蘭國鳥“幾維鳥”(Kiwi)也是源自毛利語“teo reo”。

就連毛利戰舞“哈卡”一詞,本身也是源自毛利語中“慶祝生活”之意。

無論在美國、加拿大還是澳大利亞,原住民語言幾乎在官方和民間主流社會各場合消失殆盡。但在新西蘭,從諸如護照簽發、法庭活動等官方行為,到公共場所的雙語標志和民間日常交流,總會出現毛利語的痕跡,新西蘭政府和主流政治人物的支持與推廣無疑起到了作用。

政府不僅賦予毛利語法定地位,還據此成立了毛利語言委員會,以推廣和發展作為活語言和交流工具的毛利語。早自1975年開始的毛利語言周,也幫助更多新西蘭人認識到毛利語的本土語言地位,并鼓勵他們使用毛利語。據毛利語言委員會在2017年毛利語言周開幕日發表的聲明,目前有30萬人在中小學學習毛利語,1萬人在高等院校學習毛利語。在家使用毛利語的孩子也越來越多。

參加毛利語言周游行活動的新西蘭女學生

新西蘭總理杰辛達·阿德恩也從自我做起,不僅給女兒取名時使用毛利語名字作為其中間名,而且在2018年與其他英聯邦國家領導人會見期間,用毛利諺語作為祝酒詞。這其中傳遞的信息非常明顯:因為有了毛利元素,便構成了獨一無二的新西蘭,這是新西蘭不同于其它英聯邦國家之處。

這種對于新西蘭本土特色的宣示,另一個體現便是多年以來的國旗變更爭論。

新西蘭現行國旗確立于1902年,左上角是英國米字旗圖案,右側是代表南十字星座的4顆鑲白邊的紅色五角星。很多人認為國旗帶有英國殖民特征,易與澳大利亞國旗混淆。歷經數十年爭論,2015年至2016年,新西蘭終于就是否更換國旗舉行了全民公投。盡管現行國旗獲得56.73%的選民支持,得以保留,但毛利元素顯著的備選國旗方案也得到了超過43%的選民支持。

國旗公投期間的新西蘭備選國旗(左)與現行國旗

由此可見,在處理原住民問題方面,新西蘭從政府到民間,的確和多年來專注于同化、消除土著的美加澳等國頗為不同,而這也構成了新西蘭獨特的國家面貌。

新西蘭社會如何與毛利人融合共生?

定居新西蘭的歐洲白人后裔們為何如此重視毛利人?最直接的客觀原因便是:他們人太多了。

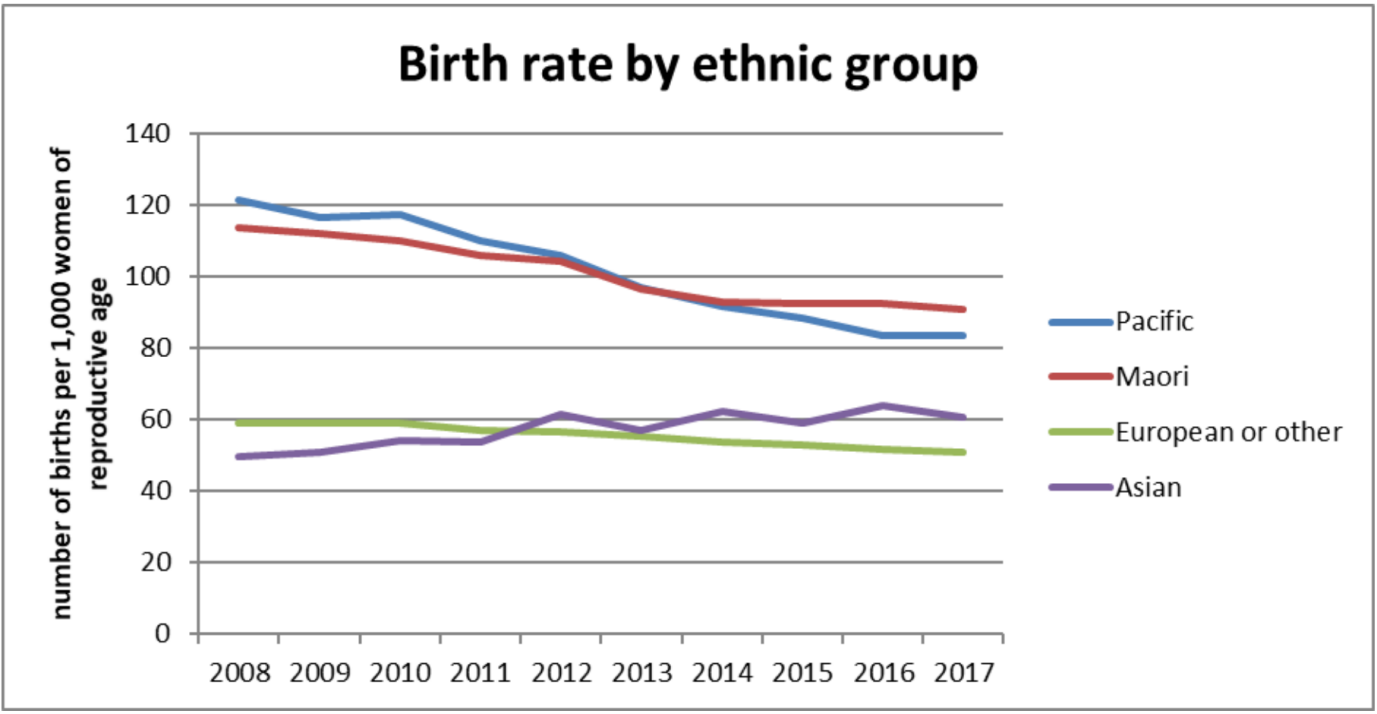

根據2018年新西蘭全國人口普查數據,新西蘭人口中歐洲移民后裔占71.76%,第二大族群毛利人則占16.51%。而在1961年,歐洲裔和毛利人的占比則分別是92%和7%。毛利人明顯高于歐洲裔和其它族裔的出生率,以及隨著生活、醫療水平提高而降低的死亡率,使得毛利人的人口占比提升仍是持續的趨勢。

2008年至2017年新西蘭四大族裔每1000名女性孕育的新生兒數量對比,其中紅色為毛利人,綠色為歐洲裔,來源:新西蘭衛生部

對于新西蘭政府和各政黨來說,接近17%的人口群體意味著占全國近五分之一的選民選票,自然不敢任性忽視。尤其對于目前的執政黨工黨來說,毛利人是其傳統支持者。2004年,因在毛利人問題上與工黨政府意見相左,協理毛利事務部長塔里安娜·圖里婭辭職并組建毛利黨,隨后在2008年大選后支持國家黨組建聯合政府,不啻為對工黨的顯著打擊。

當然,毛利人與歐洲移民后裔并非總是如此和諧共處,后者也并非從來不想同化這些原住民。

歐洲人最早登陸新西蘭,可追溯至1642年的荷蘭航海者阿貝爾·塔斯曼(塔斯馬尼亞島和塔斯曼海等眾多地名便以他的名字命名),但僅是短暫停留。直至1769年至1777年,英國的詹姆斯·庫克船長五次抵達新西蘭,才開啟了英國人大批移民新西蘭的浪潮。自19世紀早期開始,歐洲人開始在新西蘭建立定居點,與毛利人保持著相對友善的關系,為殖民進行準備。

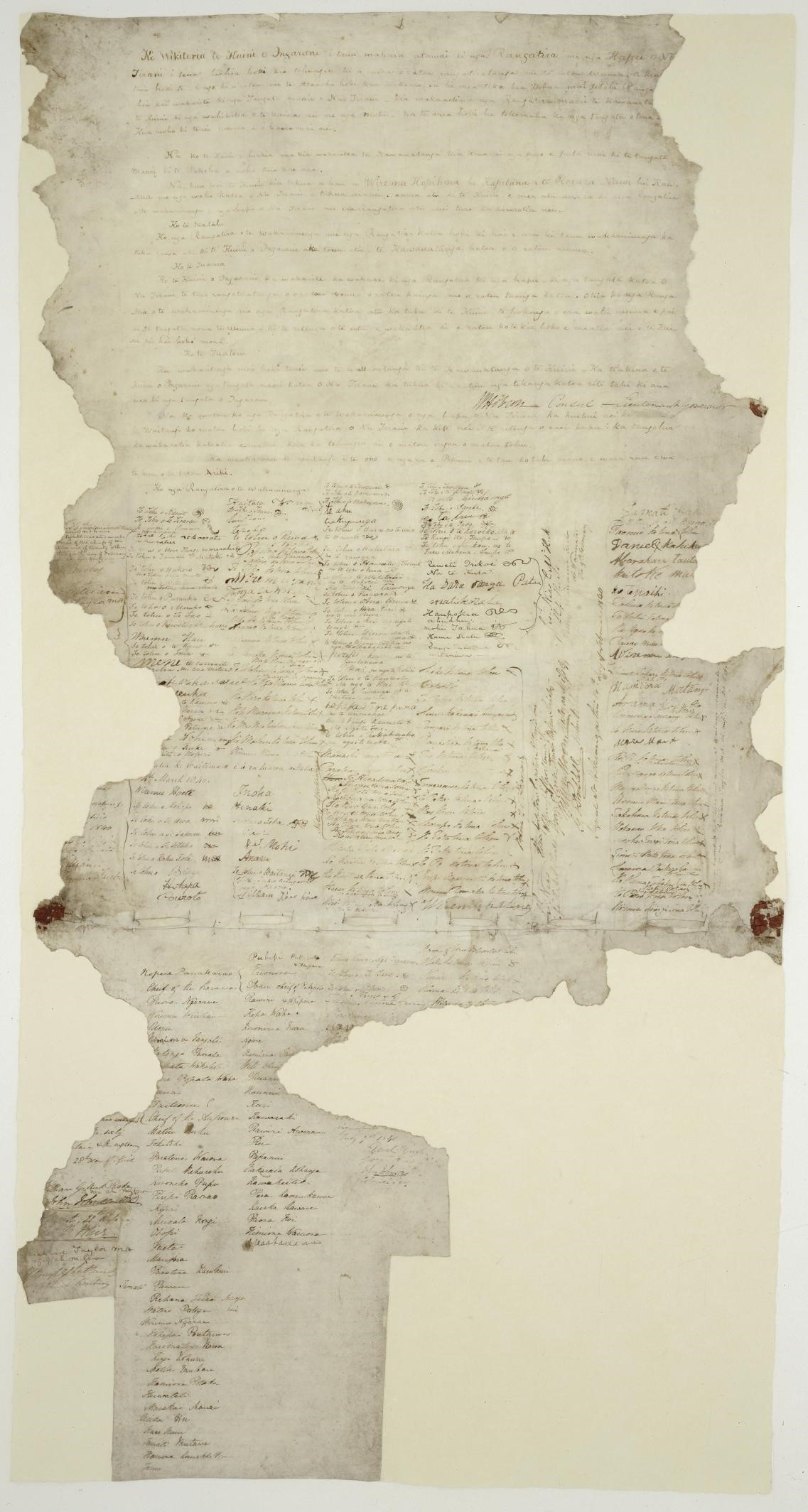

1840年2月6日,英國人與毛利人族長簽訂《威坦哲條約》,以保障毛利人財產權(包括土地,森林,捕魚及寶藏)、部落自治及作為英國臣民(英籍人士)的權利為條件,換取后者對英國主權的承認。就此,新西蘭正式成為英國殖民地,而這一天也成為如今的新西蘭國慶日——“威坦哲日”。

原版《威坦哲條約》

隨著歐洲移民者的數量增加,土地需求量擴大,歐洲人與毛利人的關系也從和平走向緊張。越發頻繁的土地征購行為,終于遭致毛利人的武力反抗,引發了長達30年的(1843年至1872年)新西蘭土地戰爭。戰敗的毛利人失去了大量土地,毛利人社會也隨之瓦解。到了1896年,人口普查顯示新西蘭的歐洲人總數已超過70萬人,毛利人口則跌至4.2萬人,當時的歐洲人和毛利人都以為毛利人和毛利文化都將消亡。

與此同時,歐洲人通過教育、傳教和文化傳播,不斷同化毛利人,而以詹姆斯·卡羅爾為代表的毛利政治人物也認為一定程度的同化有利于毛利人的再次壯大。看起來,一切都如同在美、加、澳那般順利進行,毛利人似乎從數量到文化影響力上徹底式微。

然而,經歷了失去土地、系統性歧視、傳染病多重打擊的毛利人,反而在20世紀實現了人口的再增長。二戰結束后,越來越多的毛利人從鄉村遷居至城市,與歐洲移民的正面接觸更多,族群關系再度緊張。到了1950至1960年代,風起云涌的民權運動也影響了新西蘭,毛利人更是建立起毛利女性福利聯盟、新西蘭毛利人委員會等組織,一致對外、爭取權利。

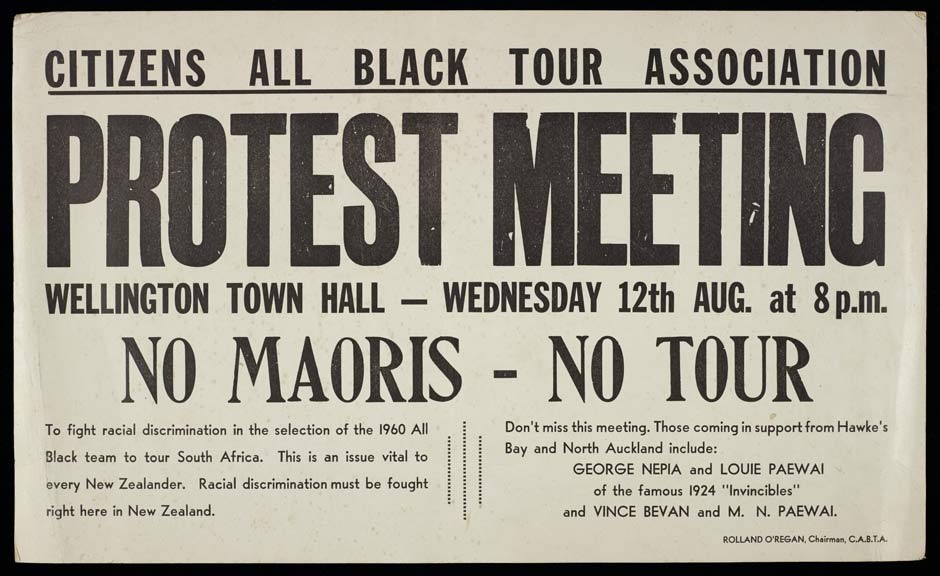

在此期間,毛利人更是與新西蘭歐洲裔民權活動家聯合,為社會正義而發起抗爭。1960年,因為新西蘭橄欖球國家隊將毛利人球員排除在赴南非(該國當時處于白人統治、種族隔離時代)參賽的名單外,便引發了歐洲移民與毛利人的第一次攜手抗議活動。

隨著毛利人在數量上的增長,毛利政治人物與民間社會共同努力,并在民權、土地、社會權益、語言文化等多領域掀起一波又一波的社會運動,新西蘭政府也審時度勢,不斷推出各種法案,對結構性的歧視與不正義進行調整。在20世紀60至70年代,不少毛利人甚至在國慶日抗議,質疑《威坦哲條約》及其落實,要求修改,直接挑戰現代新西蘭的立國基礎。

在反對排斥毛利人運動員參加橄欖球比賽的抗議活動中,“沒有毛利人就沒有遠征比賽”的標語,風靡一時。 圖源:The Government of New Zealand

當毛利人不會成為消失的少數群體,也無法成為完全被同化的對象時,他們便轉而成為被政府和各大政黨拉攏的票倉。另一方面,隨著新西蘭于1947年成為主權國家,為了構建不同于原宗主國的獨立國家身份與認同,毛利人元素自然成為絕佳的“工具”。

如今,新西蘭政府設立了毛利人發展部,專門負責毛利人政策。自1967年起新西蘭大選專門設置了毛利人選區,為毛利人保留國會議席。越來越多的毛利人政黨競逐議席、進入議會,甚至成為決定政府組建的“關鍵少數”。在政府推動、官方組織建設和民間積極活動下,毛利語、毛利人文化也走進校園、走向社會,成為新西蘭人認識自己國家的重要內容。

當然,這一切都取決于兩個前提條件:在國際上,英國影響力的衰減和大英帝國的解體,是新西蘭獨立自主處理內部事務(包括毛利人事務)的基礎;在國內,毛利人數量和比例的增加,受教育程度、生活水平、醫療水平和人均壽命的提升,使得他們成為各方無力過分壓制、不敢公開忽視或任性對待的對象。

畢竟,占全新西蘭人口近五分之一的比例,和在美國僅占1.3%、在澳大利亞僅占2.8%、在加拿大僅占約6%的原住民,在相對數量上不可同日而語。

經過200多年曲折的歷史,在面對現實需要的國家政策下接受教育、成長起來的一代又一代新西蘭人,從態度、情感到行為上用如此獨特的方式與原住民共生、融合,自然也是順理成章。

那些在奧運賽場上代表國家的運動員們,他們跳哈卡戰舞是真誠、自發的,而形成這套行為方式背后的因素,則體現了一個國家的獨有歷史與發展道路。

(胡毓堃,中國翻譯協會會員、國際政治觀察分析者)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司