- +1

湯一介為什么沒能去成延安?

經中國大百科全書出版社授權,澎湃新聞刊載湯先生夫人樂黛云先生為該書撰寫的前言,以及書中湯先生回憶當年投奔延安未果的經歷。

前言

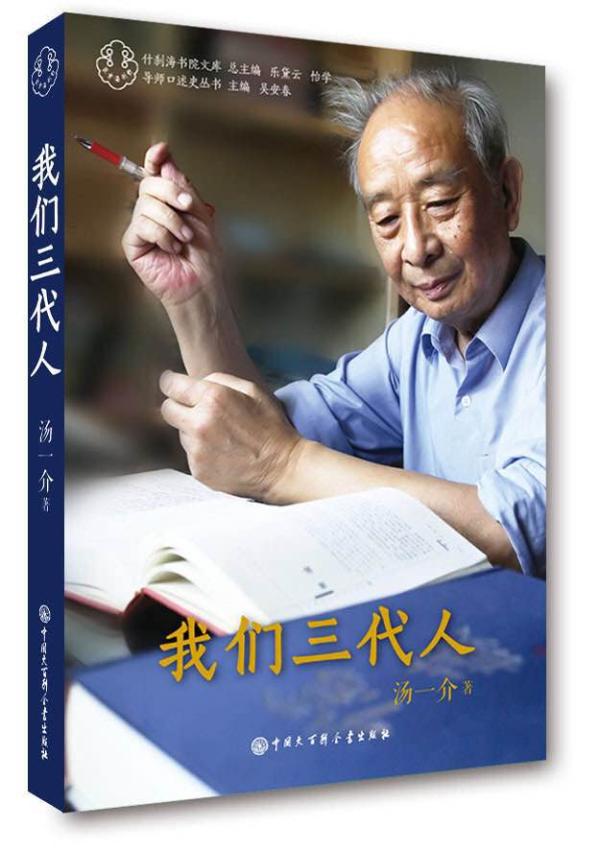

湯一介先生年過七十以后,一直想對家人和自己的經歷做一些回顧,給世人留下一些真實鮮活的思想和史實,但苦于沒有完整的時間,只能在工作之余斷續(xù)寫成若干片段。寫了三年,他終于在2003年完成了這部遼寧某出版社約稿的《我們三代人》。遺憾的是等了近半年,出版社的回音卻是必須對二十余處進行刪除或修改才能出版。湯先生不愿違心屈從,寧可將書稿放進抽屜,束之高閣。沒想到書稿在抽屜中一睡就是十余年,直到先生離世。

2014年,先生生前開創(chuàng)的,以結合儒釋道三家之力傳承中國文化為宗旨的什剎海書院,秉承先生遺志,開啟了編撰《什剎海書院導師口述史叢書》的重大學術工程。這是先生在世時即與書院領導共同策劃的一項重點工作。先生離世后,這項工作陸續(xù)得以展開。今年,繼愛新覺羅·啟驤先生口述史出版之后,湯一介先生的《我們三代人》的出版隨即提上日程。經過大家的艱苦努力,特別是在書院總策劃和出版社編輯的艱苦努力之下,這本書的編輯工作終于在極短的時間內完成,并在先生逝世周年時得以準時呈現在大家面前。

我認為這本書最重要的價值首先在于它展示了一個知識分子真誠的對祖國和對祖國文化的熱愛。湯先生的墓碑鐫刻著他最后的遺言:“我愛我的祖國就必須愛我的祖國的文化。一個國家必須有自己的文化傳統,只有珍惜自己文化傳統的國家才是有希望的國家。”我和他在國外常被朋友們問起:“你們在國內受過很多不公平的待遇,為什么你們仍然肯定她?”湯先生總是回答:“因為毛主席在天安門上莊嚴宣布‘中國人民站起來了’!這是億萬人民百年的夢想!也是我堅定不移的夢想!”

這本書的另一個價值就是它的真誠,不回避問題。例如當年聽從黨委分配,他曾參加了所謂的“梁效”。本來,時過境遷,三十多年前的事,至今并無結論,不說也罷。但是,他認為:“任何人在他的一生中總會犯這樣那樣的錯誤,有些錯誤會得到別人諒解,甚至自己也可以原諒自己,但是有些錯誤是不會得到別人諒解,自己也不能原諒自己。我參加‘清華北大兩校大批判組’(即‘梁效’)是屬于后一種情況。這事雖已過去近三十年,組織上也不作結論,但在我心中總是一個問題,我應該做一個交代。”他在書中用了一萬多字,對這一事件的來龍去脈、前前后后做了詳細的交代,并不回避自己的責任。

最后,這本書的價值還在于作者以不偏不倚的近于中性的忠厚立場記載了許多與他同時的人物、事件和場景。作為在他身邊共同生活了六十三年的伴侶,我可以對他所說的每一句話、每一件事作忠實的見證。

書摘:西去延安幻想曲

1943年春,我和游寶謨、曾憲洛、胡旭東在聯大附中讀初二,還有讀初三的余繩蓀,我們都對當時的訓導主任、童軍教官不滿意,覺得他對我們總是另眼相看,這樣使得我們更加對學習沒有興趣。一天,余繩蓀向我們說:“有一本書叫《西行漫記》,讀起來很有意思,是不是我們大家一起來讀。”我們幾個十四五歲的孩子對學習沒有興趣,一聽,大家都很高興,愿意一起讀。當時,我們都住校,當然不能在學校里讀。不知余繩蓀怎樣在外面租了一間房子,我們就在那里讀這部曠世奇書。我記得,我們租的房子是在一個小樓上,下面就是大街。

有一天,我問他這些花紙是干什么的,他說這是共產黨宣傳抗日的。我又問他,共產黨是干什么的,他說共產黨是干革命、抗日的。我還想問他“什么叫革命”,他有點不耐煩就說,別多問了,你小孩子不懂。當時我雖然不懂“革命”是什么意思,但“革命”兩個字卻在我記憶中了。

我們幾個人讀《西行漫記》,越讀越入迷,常常不上課,躲在小樓上讀。一天,余繩蓀說不如我們去延安看看。我們都興奮地表示同意,他還說在西安他有個親戚(好像他當時說的是他表哥,這點我記不清了),我們到西安再設法去延安。

要去延安,首先遇到的問題是得弄到一筆路費,我們商量可以從家里偷點黃金賣了作路費。于是我們成了小偷。我從家里偷了一支金筆、一個金表、一個上面刻有我父親湯用彤清華周刊總編輯的金牌,游寶謨偷了一副金手鐲,其他人偷了些什么已記不得了。我們把其中一部分賣出,最值錢的當然是那副金手鐲。我們做了一點簡單準備就乘火車由昆明到曲靖,在曲靖住了一天,找黃魚(就是運貨的大卡車,他們可以私自載些客人)。

第二天,我們坐上一輛運鹽的大卡車前往貴陽。那時公路凸凹不平,十分顛簸,有很多急轉彎,還有一個長達一二十里的大坡,在那里常常出事。坐上卡車,我們都很興奮,一路有說有笑,中途停車時,就找飯館吃飯。總算一路平安,到達貴陽已經天黑了。我們找了個旅館,住下后就到外面去吃飯。

吃完飯,回到旅館,就看見有幾個彪形大漢,我們一進來,他們就問我們,你們是不是由昆明來的×××、×××?我們不能說不是,因為我們在旅館登記時都用的真名,這說明我們沒有經驗。我們只得說是。他們說:“你們收拾一下東西,跟我們走一趟。”我們問:“到哪兒去?”他們說:“到地方就知道。”

我們只得收拾行李,跟著他們走。到那兒,我們才知道是“貴州省警備司令部”。這就是說我們被捕了。到那兒,已是半夜,就把我們關在一間小房子里。第二天我們才知道這里是偵緝隊兩間房子的里面一間。那幾個彪形大漢把我們鎖在里面就走了。雖然我們并沒有表現得很慌張,但心里直打鼓,不知會把我們怎么樣。

彪形大漢們一走,我們就商量該怎么辦。這時才想起,我們箱子里還有那本《西行漫記》,這倒使我們有點慌張了。不知誰看到我們住的小房間的地板有不少縫隙,我們就把《西行漫記》撕下,一張一張由地板縫隙塞入地下。并且大家商量好,都說我們因對聯大附中不滿要到重慶念書。第二天警備司令部的參謀長找我們一個一個談話,他向我們說:“你們年輕不要信什么宣傳,免得誤入歧途。”又問我們平常看什么書,我說:“我喜歡看巴金的《家》、《春》、《秋》等等。”

大家都胡編亂湊地說一些書名,有些我們看過,有些我們也沒看過。但和余繩蓀說話有點不一樣,參謀長說:“你要知道,這是抗戰(zhàn)戡亂時期,亂來是要槍斃的。”參謀長和我們談話也沒問出什么來,就把我們關著。每天都是偵緝隊的人,要我們拿來錢,他們幫我們到外面買飯。有時我們還和他們聊天,我們問他們:“你們把我們關在這里干什么?我們又沒有犯法。”他們說:“你們這些孩子,懂什么。”

大概關了一個星期,忽然聯大附中的教務主任魏澤馨來看我們,他說:“我是來接你們回昆明的。”這時,我們當然想回昆明,因為關在警備司令部不是什么好玩的。第二天魏澤馨把我們接出去,先帶我們到貴州省秘書長鄭道儒家。鄭道儒給我們集體訓話,無非是要我們好好讀書,不要聽信各種擾亂人心的宣傳。好像他還請我們吃了一頓飯。

次日,魏澤馨就帶著我們返回昆明。一路還有一位穿著一身黑衣褲的彪形大漢護送著我們。回到昆明后,父親并沒有因此事責備我,反而拿出一封我們的幾位家長給聯大附中校長黃鈺生的信,信中對聯大附中提出了批評。

延安沒有去成,這本來就是一場幻想曲。今天想來,由昆明到延安,如果沒有地下黨組織的安排是絕無可能的。延安沒有去成對我也許是幸運的,否則說不定會在延安“整風”中嗚呼哀哉!這大概是命運的安排。說來像我這樣的人是不應該相信“命”的,可我真有點相信在冥冥中卻有一只看不見的手在支配每個人。

正是由于我沒有去成延安,我才有機會在北大念書,也才能在北大遇到了樂黛云,我們才能結合在一起,雖然經過許多苦難,可我們相依為命,渡過一個又一個難關。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司