- +1

仇英來了︱從仇英到乾隆:洛神賦如何被改寫

【編者按】

昨天(11月8日)下午,蘇州博物館持續四年的“吳門四家”系列學術展覽的最后一展“十洲高會——吳門畫派之仇英特展”正式開幕,此次“仇英特展”將于11月10日正式對公眾開放,持續展至12月20日結束。

石守謙在《從風格到畫意:反思中國美術史》(三聯書店,2015年8月)中,以《洛神賦圖》為例,講述了洛神賦傳統如何被改寫。澎湃新聞經授權刊發其中“從仇英的美人到乾隆帝的《洛神賦圖》”小節,希望有助于讀者了解仇英這位對世俗生活充滿深情的畫家。

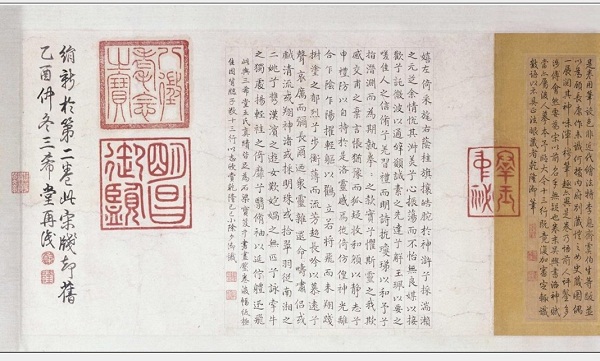

此卷仇英作之洛神像,或許是因為其所展現的俗世感,后來甚至被好事者改裝,標題也成為“美人春思”。此卷確切改裝的時間不詳,不過由卷上畢沅的鈐印看來,應在十八世紀中入其收藏之前便已經完成。待此卷進入清宮收藏后,《寶笈三編》的編者立即指出了這個改裝的現象:

謹案是卷所繪乃洛神。獨立嫣然,亭亭云水,正所謂凌波微步,羅襪生塵也。引首提美人春思,后幅諸詩,亦均就春思措辭,與圖不合。或者仇英別有美人春思圖,裝者移題跋置此卷耶?……

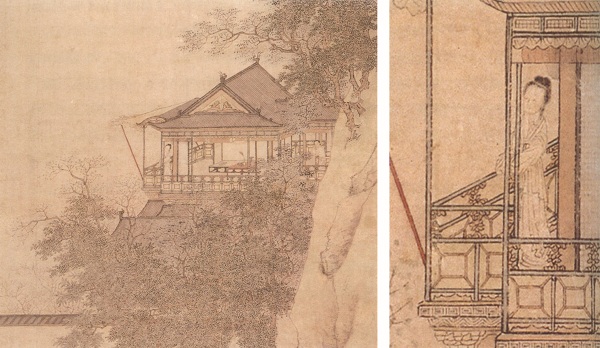

《寶笈三編》編者的意見,雖據卷中圖像而作判讀,但現代學者亦曾提出不同看法,以為該仕女右手撫腮,左手扶帶,不似向來所見洛神形象,而更接近“閨怨”一型的姿態,故而仍認為“美人春思”之引首及畫后的題詩皆為原配。對于這個爭議,由于畫心上除了清宮藏印外,沒有出現見諸拖尾或引首上的鈐印,無法立即判別是否原裝,只能由畫中細節來予考慮。正如《寶笈三編》所指出的,此女像最特殊之處在于其站立于大面積白描所勾出之云朵與淡藍染出之水波之上,這正是女神的符號,而且呼應著十四世紀衛九鼎《洛神圖》的處理方式。衛氏之圖繪顯然在十六世紀的蘇州畫壇上頗為人所知,文征明之《湘君湘夫人》,以白描作二女神于一大留白之中,即直接取法衛九鼎的圖式。據文征明自己的記述,他曾與仇英共同商議此種表現方式,看來仇英亦應熟知衛九鼎在《洛神圖》上所作的風格安排。

可是,仇英此卷上的洛神為何不作衛九鼎所取之姿勢,卻作了一個易于為人聯想為“閨怨”的柔媚女像呢?她以右手撫腮、左手扶帶的姿勢,確有嬌媚、甚至思君之意,與仇英所作之《遠眺圖》確有一些相通之處。如此對洛神的解讀,在明代中期來說,也不算突兀。賦文中所描寫的陳思王與洛神的故事,至少自南宋時起就常有以愛情悲劇視之、并抒發對其同情之感嘆者。十五、十六世紀蘇州講究風流的文士中,也有持此觀點的,其中沈周便提供了一個較早的例子。他在一件顯然也是圖繪洛神賦的手卷寫了一首詩:

煩馬蕭蕭駐西日,旌旗冉冉曳靈風。

潛川密約殷勤記,流水微辭宛轉通;

佩玉有聲山月小,襪塵無跡浦云空。

人間離合須臾事,還似高堂一夢中。

詩中最后一句便直接將神人之間的愛情悲劇連到“人間離合”的現實。仇英的洛神像,如果說也帶有點“春思”的情意,應即來自于如沈周的那種塵世同情者的共鳴。

不過,仇英所為畢竟不只是對洛神愛情的感慨而已。他對洛神姿態的處理另外顯示了他更積極展現其“艷麗”的企圖。那個被視為具有“春思”之意的右手姿勢,其實在古本的《洛神賦圖》中出現于“灼若芙蕖出淥波”一段,那正是詩人曹植刻意表述洛神“秾纖得衷,修短合度。肩若削成,腰如約素。延頸秀項,皓質呈露。芳澤無加,鉛華弗御。云髻峨峨,修眉聯娟。丹唇外朗,皓齒內鮮。明眸善睞,靨輔承權。瑰姿艷逸,儀靜體閑。柔情綽態,媚于語言”那種無法言喻之美的時候。

相較之下,倪、衛等人所取“凌波微步,羅襪生塵”兩句作全賦之代表,固在于極言洛神之美,但其出于故事中別離之際,對仇英而言,或稍有感傷。他之選擇“灼若芙蕖出淥波”一段的文字意象,則是轉向對女神的盡情贊美,直接而純粹地回到曹植“驚艷”的時刻。故寫此卷仇英洛神最引人注意者無疑是她臉上鮮紅的點唇,而那正是賦文中“丹唇外朗”的直接傳譯,由此,吾人實不難確認畫家著力于女神“艷麗”之企圖。經過如此處理,假如觀眾暫時略去那些本來即未引人注意的、畫在洛神足下的云彩波紋不看,女神看來則幾乎近于仇英筆下《漢宮春曉》中極盡嬌美之能事的宮娥。仇氏《漢宮春曉》可說是為了項元汴那種富豪收藏家想象人世華麗之極致的工具。有趣的是:此時仇英的洛神圖繪,似與王獻之所成之書法典范完全無涉;它的高度世俗化表現,甚至可以說是為其后來被改裝而冠上“美人春思”這種引人遐思的標題,提供了充分的條件。

仇英洛神像之現實感意味著洛神賦圖像傳統中世俗化的一個面相。這個面相似自十六世紀中葉起,因為江南地區社會商業化的高度發展,頗為流行。它的流布也從另外一個角度作用到《洛神賦圖卷》的身上,其結果便是北京本畫卷的改裝。本卷畫后現存三個元人題書全是明末此時偽造加入的。除上文已述及趙孟行書洛神完全摹自他本外,接后的李衎與虞集跋則是同一人所書,其偽可知,后者的內容還是抄自衛九鼎白描洛神軸上的倪瓚詩,只是將最后的“衛山人”改成“錫山人”一字之差而已。

作此狡詐者企圖為畫卷索取更高價錢,自不待言;然而值得注意者則在其人確實對此洛神傳統頗有認識。除親見衛九鼎畫軸及趙孟書卷外,他亦對此傳統中書法與繪畫的緊密關系,知所著墨。一旦有了趙書洛神在后,不僅提供了全部賦文,且意味著王獻之書洛神故事在這位后代大師手下的重現,及此“傳統”再生之明證。李衎、虞集與其后沈度、吳寬假跋的加入,也是打造本作流傳史的陰謀,對這位明末的狡詐畫商而言,那肯定有助于強化顧主對此洛神傳統的認同。他的作偽行為固然可笑,但也可視為其時社會商業化對此“傳統”的另一種詮釋。

仇英所代表之世俗化詮釋至十八世紀乾隆帝宮廷中仍有回響。不過,乾隆帝作為天子之尊,雖然承繼了十六世紀以來的部分理解,當他面對整個洛神賦傳統時,所表現的世俗化詮釋,則別有另一層發展。

乾隆帝可謂是中國有史以來最大的藝術收藏家。傳世多卷洛神賦圖繪,包括北京本在內,都相繼進入他的收藏。對于此傳統的久遠歷史與牽涉的人物,他不僅誠懇地表示尊崇,自己也急切地希望能切入其中,成為此偉大傳統的部分。在乾隆二十一年(1756)十月,他命宮中如意館的裱作進行了兩件有關的工作,一是為北京本《洛神賦圖卷》作改裝,二則是為當時宮廷畫家丁觀鵬所作的《洛神賦圖》摹本作新裱。雖是一新一舊,兩者卻皆包含著皇帝的積極介入;除了引首之外,兩卷都增加了乾隆帝親自臨寫王獻之的洛神十三行。

從北京本來說,改裝后由于《十三行》的加入,配合上原有的顧愷之畫與趙孟書《洛神賦》全文,可說是企圖在同一手卷中同時呈現“洛神賦”在四世紀末時完成的“詩書畫三絕”的典范。詩書畫三絕的文化理想,在中國由來已久,但如此刻意而形象地將之落實在一件收藏品之上,正透露著乾隆帝對此理想追求之殷切。他雖不能取得《洛神十三行》王獻之的墨跡原件,但由自己親筆臨摹者代之,并與二王書風之中興宗師趙孟的手書賦文匹配,或許除了些許遺憾之外,還有著一些舍我其誰的自負。

賦本無何有,圖應色即空。傳神惟夢雨,擬狀若驚鴻。

子建文中俊,長康畫里雄。二難今并美,把卷拂靈風。

除此位于前隔水的詩外,其引首上也有皇帝親筆寫的“妙入毫顛”四大字。當《石渠寶笈初編》在1745年完成時,也記錄了皇帝手書題簽,其上除“乾隆宸翰”一印外,尚有“神品”一璽。這些都意味著乾隆帝初得北京本時對其價值的高度肯定。但是,自從公認傳世最重要的顧愷之作品《女史箴》入宮(其時或在1741—1745年)之后,乾隆帝得到了同時研究這兩件名跡的機會。他依據兩者的仔細比較之后,在1749年得到了“筆趣殊異”的新結論。或許由于對圖繪作者的質疑,皇帝對后紙上的趙孟行書賦文也進行了深入的觀察,果然發現它“亦屬后人摹本”。這個鑒定工作的新成果應該就是促使他臨寫《十三行》的特殊動機。

于1749年底盡力完成了臨寫工作后,他寫道:“此與三希堂王氏真跡皆足為石渠寶笈中書畫壓卷,后幅紙極佳,因背臨子敬《十三行》,以志欣賞。”皇帝對于他的鑒定結果與臨寫《十三行》的成就,顯示了高度的自信。他在稍后寫于后隔水絹上的跋語中即明言此二者可“以示具法眼藏者”。原來的洛神賦傳統中,詩、書、畫三者雖時相互動,但罕見三者合而為一的處理;乾隆帝之重寫《十三行》,并將之置入新裱之中,此舉可謂刻意地將三絕理想實體化,確實引人注目。

乾隆帝重寫的《十三行》位于最近畫作的一幅“宋紙”之上,這又似乎意味著欲將洛神賦形象再次引回四世紀末有王獻之參與的盛況。這充分顯示了乾隆帝對此藝術傳統內涵的深度掌握,此則又提供他試圖介入此傳統時的良好條件。而從介入的層次來說,對北京本圖卷的改裝則又不如其命丁觀鵬所作新摹本的深入。丁觀鵬的《洛神賦圖卷》摹本完成于乾隆十九年(1754),那也是在判定北京本圖繪非為顧愷之親筆之后不久的事。該畫作本身之不真,必然也在一定程度上鼓舞了乾隆帝去對顧愷之原作進行更“正確”的推想。他于是任命了長于此種工作的宮廷畫家丁觀鵬來執行這個計劃。

丁氏的“摹本”雖云是根據北京本而作的臨摹,但所作改動甚多,充分展示了乾隆帝所希冀呈現的洛神賦之新形象。對于此摹本的改動,過去學者已指出其參用西法的部分,那可說是整個清朝宮廷繪畫追求“如真”效果風氣的反映。如果放在洛神賦傳統之脈絡中來看,那則是一種減低其奇幻性、使其趨近人世經驗之合理性的處理。其中最明顯的改動即在眾神的活動上。女媧的獸足已然不見,成為全然的人形;她與擊鼓的馮夷本來皆位于天空中,現則如人般地站在地上。丁觀鵬本中對云車一段的描繪,亦有值得注意的不同。原宋本皆著意于龍、鯨等神獸之奇異形象,并將車與獸等置于云彩之中,通過顏色對比的突顯,以示奇幻;但丁觀鵬本則刻意不突顯神獸之奇異效果,反將其技巧地融合在夸張而繁復華麗之波濤紋樣之中,而其以波濤取代云彩,也意在于賦予那些海獸一個“更合理”的活動空間。

丁觀鵬本嚴格來說,已非摹本,而系乾隆帝對《洛神賦》新解的產品。它巧妙地過濾掉原形象傳統中的奇幻性,并提高“如真”而“理性”的詮釋架構,來展現他以圣明君主自許的、對于洛神賦傳統應如何定位的評斷。這與他對詩書畫三絕理想的擁抱,共同明示著一種對此傳統“御定”的正統觀。

出版社: 生活·讀書·新知三聯書店

副標題: 反思中國美術史

出版年: 2015-8

定價: 78.00

裝幀: 平裝

叢書: 開放的藝術史叢書

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司