- +1

市政廳·場所|廣州小洲村老人院調查

廣州市海珠區小洲村華州街瀛洲長者樂園(以下簡稱:老人院)坐落于小洲村上。小洲村位于廣州市海珠區,始建于元末明初,是廣州城區內發現的最具嶺南水鄉特色的古村寨。老人院位于小洲村主入口處,前面的瀛洲路和后面的河流一前一后兩道弧線把它夾在中間。旁邊有極具廣東特色的茶樓“金瀛酒樓”。每次從老人院前面走過,我都會對它多看幾眼,無論是建筑的形式感,還是在陽臺上靜靜坐著的老人,都會吸引我的注意,并引發我的想象。

2015年5月23日,我帶著廣州大學建筑學院的學生對老人院做了一次探訪,接著對老人院做了詳細調研。建筑設計一般所遵循的程序是:規劃、設計、建造、使用。但建筑空間并非純粹的形式空間科學、一個客觀中立的事物,很多時候,人的使用在不斷產生很多新的需求,它不斷塑造建筑生成新的形態與空間,賦予新的含義。我們希望能通過這次調研,深入了解這棟建筑的這種變化是如何自我發生的,以及這種變化帶來什么有意義的啟發。

老人院始建于2001年,為四層鋼筋混凝土結構住宅。后改造為老人院經營,現經營者從2006年接手至今。老人院現有老人49位(離開者與新來者交替變動較頻繁)。一到三層住老人,四層除了兩間住著老人外,其余皆為護工宿舍。

老人院建筑體現了明顯的外部形式與內部功能的分離。在我們對老人院調查過程中,這種矛盾性顯現強烈的張力——建筑形式清晰的邏輯關系,對應著內部含混的空間功能需求以及老人集體社群中所凸顯的個體生存與精神狀態。正是這種對現代主義內容與形式統一性的違反,帶來了這種緊張的張力。另一方面,這種緊張性還來自城市化變遷對環境所形成的壓力,大學城建成之后,小洲村這幾年流動人口成倍增長,老人院被周圍不斷翻新改建所形成的一棟棟方盒子建筑包圍,它又以一種外表的秩序對抗著周圍的無序混雜。

老人院內部空間分析

老人進入老人院,好比進入一個新的社會關系重組的過程中。在這個重組過程中,老人不斷調節著自己已有的生活習慣,建立與人和空間的關系。我們可以在他們的日常行為中,看到這種個人的差異性與適應性,同時這些行為又型塑著空間的變化。

踏入老人院,首先會對老人院這個大廳產生一種直覺式感受:空間不開闊,密集,墻面滿滿的,有整齊的錦旗、密密麻麻的照片墻、橫豎的書法條幅、大大小小的開窗開門,幾乎沒有完整的墻面。整體不是那么光亮,感覺有點舊,一眼望去,各種打開的房間門洞都朝向大廳,老人們在其中靜止或緩慢的移動:大廳中的幾排椅子上有看電視的,有一動不動坐著的,周圍有坐輪椅原地轉圈的,拄拐杖彎著腰來回走動的,用手扶著桌子或墻壁小心挪動的。在這片灰色氛圍之中,護工的白大褂不時占據你的目光。在這個不大的空間中,一條很寬的樓梯往上延伸,一個婆婆雙手扶著欄桿正在往下慢慢走著,手里握著手杖。

我們把老人活動與空間關系,按從大到小的空間尺度來研究:各層空間生活流線、大廳空間活動區域,陽臺走廊剩余空間使用、個人房間、生活物品。

各層空間老人生活流線分析

我們用三天時間,觀察記錄了十個身體健康狀況各異、住不同樓層老人的日常生活行為流線。日常生活行為不同于特定生活行為,它是老人每天日常活動不斷重復產生的行為,它形成一種特定的模式與節奏。另一方面,人的行為又復雜多樣,有時沒有邏輯性。老人院這個公共空間,就在這種交錯融合中形成一個微型的社會。所以,我們記錄行為流線,主要是觀察老人日常在公共空間和私人空間內的活動,以分析人的行為與空間關系。

由十個老人的活動流線,可以看到老人生活比較簡單。他們規模最大的公共活動,就是在一層大廳吃飯、看電視、閑坐。在房間的活動是吃飯、睡覺。以前還會有打牌、打麻將的老人,但近幾年來老人院的老人年齡增長,身體健康變差,類似活動已完全沒有了。近年大學城的出現給老人院帶來了較多學生探訪者。這種簡單的日常生活卻在這個空間中產生了很多豐富的個人差異性,它折射出各種人的身體與精神狀態。

行為活動分析

306老人住三層,每天上樓下樓活動次數很多,我們觀察了他在一樓上廁所的行為,并畫出流線圖。去洗手間的這個過道空間很窄,地上有水,走路要很小心。對于這個空間,老人行為動作步驟很清晰:首先,左手握緊左邊樓梯鐵欄桿做好往前的準備,然后慢慢松開左手,同時迅速伸出右手探向右邊的墻壁(這里沒設置扶手),右手扶住墻壁再慢慢碎步往前移動到達洗手間。顯然,老人來到老人院后已完全適應了這個新的空間環境。

大廳公共空間活動分析

一層中央大廳作為一個公共空間,形成了類似鄰里的人際關系。在這個空間中,最多的行為是進餐、看電視和閑坐。老人很喜歡在大廳集體進餐,能感受到自己是集體一分子,有家庭的感覺。所以,在進餐時間,大廳都是滿滿的人。但在這樣一個公共空間中,我們發現大廳座位具有某種默認的個人領域歸屬區分,這使得一個公共空間中又具有了私人性。

大廳分為中間與外圍區域,中間是一張大桌子和兩張長椅,這些座位是從樓上下來的老人的固定座位。外圍靠著房間的位置擺著幾排長椅,每個位置固定對應著就近房間的老人,它如同屋前個人的使用空間,形成了私人領域。左邊角落處為院長的辦公空間,從這個角度可以很清楚地觀察到整個大廳所有老人的活動,同時還可以觀察到外面老人院大門。這位置具有很強的空間控制性。

陽臺走廊剩余空間分析

在老人院,由于建筑改造,形成了一些非人為設計的公共空間,我們把它稱為剩余空間。這些空間在日常的生活使用中慢慢產生新的功能。

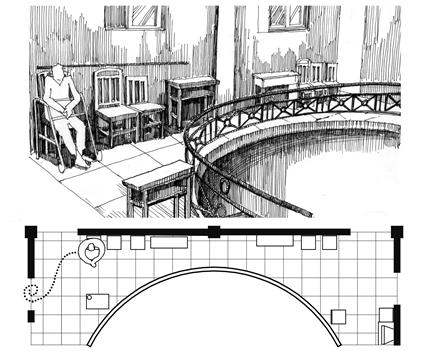

走廊是一個過渡空間。在老人院二樓形成了一個弧形走廊,它是在原來的中間大廳加建房間產生的,這就出現了中間狹窄兩頭慢慢變寬的走廊空間,中間最窄處只有90厘米。對應地,這個空間后來被擺上了桌椅,從寬到窄地靠墻擺了一排,較寬的兩頭成了老人吃飯、休息、交往的公共空間。平時一般只在兩頭坐人,中間狹窄處桌子只是用來擺放東西。

三樓走廊的這個空間,也是因為對中間大廳改造建了房間,才在走廊盡頭與陽臺連接處形成的一個明顯的轉角空間。在這個轉角處,擺著一臺電視機,在那擺上椅子,就成了一個公共活動空間,走廊遠端305的老人每天很多時候都逗留在這個空間:呆坐、吃飯、看電視。他與306的婆婆就在這個空間中成了好鄰居。同時也讓三樓的空間具有了一點活力,不至于過分均質單一化。

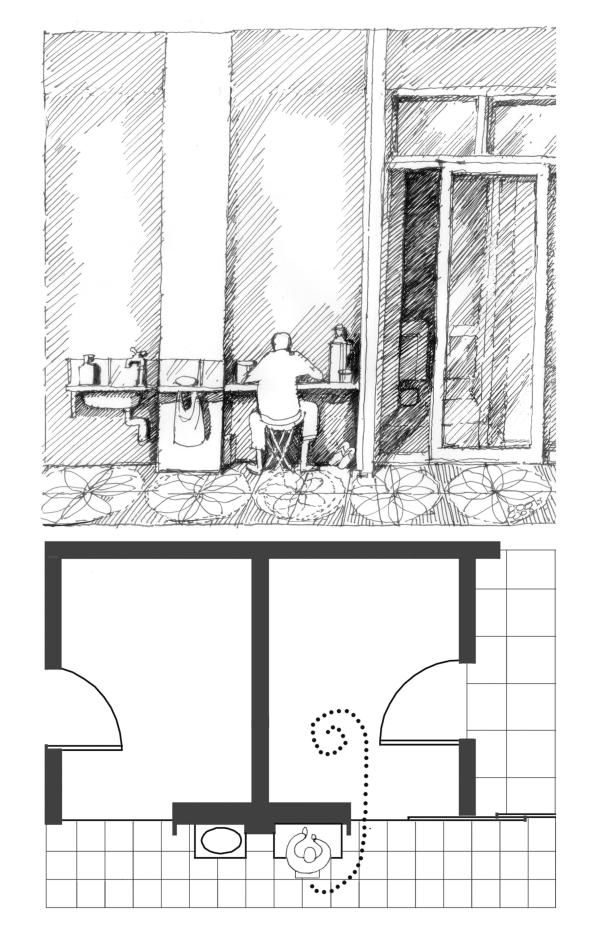

三樓陽臺的這個空間,裝有洗手盆,它的上方墻壁還貼了一排瓷片。住在旁邊房間的老人就在兩根柱子之間裝上了一塊木板,做了一個桌面,每天吃飯時間就到門口這個位置吃飯,公共空間成了個人住房前的私人領域,把陽臺當成客廳了,只是吃飯時不能看著陽臺的風景。同時這間房間是加建的,房間的一堵墻就是走廊出入陽臺的玻璃趟門,結果這個玻璃趟門成了房間的另一個出口。

房間空間分析

老人院目前入住39人,分住在43間房內。房間類型有一、二、三、四人間。面積大小不一,最小的5個平方,最大的20個平方。由于最早建造時的排污設置只是滿足私人住宅要求,故在改造為老人院后,沒法在每個房間都安排廁所,只是在三層靠近排污管道的兩個房間加建了廁所,別的房間只加建排水管道以滿足簡單的日常洗臉漱口等行為,同時每個房間都有馬桶。

老人院給每個房間配發基本的物件一套:床、床墊、席、床單、蚊帳、被套、棉被、枕頭(連套)一套、椅、餐臺各一張、床頭柜、衣柜、膠水桶、馬桶、平安鐘(應急呼叫對講器)、房門鎖匙、光管、風扇、插座。大部分房間,除了這些基本配備外,幾乎沒添加別的東西,看上去空蕩蕩很單調。

因為大部分老人年紀都很大、身體狀況較差、對物件需求很低,所以,他們在房間內的活動單一:吃飯、閑坐、睡覺。只有幾間房間室內布置得比較豐富,比如106(大)、303和309。而這些老人都是身體狀況較好的。他們都會去喝早茶,房間有電視機、小收音機,而且309房間還有一個老式五斗柜。

從這里可以看出,大部分老人對房間的私人領域意識很弱,因為房間內大部分物件都是老人院配發的,老人的到來與離開房間都不會有太大變化,他們的房間門時常是開著或半掩著,人們可以從門外看到老人上馬桶或洗擦身體的行為,沒什么私密性。而那物品豐富的三間房,平時門是關著的,不易進入,有很強的私人領域歸屬感。但從另一方面來想,開著門的老人或許是更希望與人交往。

我們對其中的106(大)房老人進行了訪談,并畫出房間物件的詳細擺放位置,以通過這些細微的生活習慣了解老人的日常生活與房間空間的關系。

204老人在進房間的行為過程中,手部總共使用四個扶手物件,依次為:鐵門欄桿、門框、床竹竿、墻上鐵扶手。從這動作可看出,老人院扶手設施對行動不便老人的重要性,它可影響老人在房間內的活動區域與活動流線。

老人院物件分析

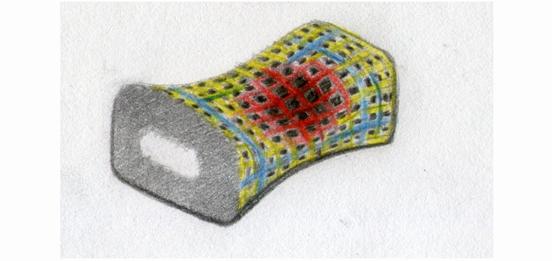

我們在老人院發現一些有意思的生活物件,它很巧妙地解決了生活需求或留下了時間的痕跡,產生出一種詩意的實物。我們把這些物件畫出來并涂上鮮艷的顏色,把實物轉化為抽象的色彩構成,以強化這種生活中的詩意。當我們換一個角度看事物,就可以發現生活中的美。

大廳的一張大桌子,在桌子底下剛剛好貼著桌子底部放了兩張小桌子,老人吃飯時就會拉出來使用,用完再放回桌子底部,很好地利用了空間。

老人院統一的吃飯桌子,在桌面擺了標準的老人院吃飯用具:一雙筷子、一個不銹鋼盤、一個茶杯,一個水壺。這個水壺放在了桌面一個圓洞中,然后又在桌子底下加了一根橫梁支撐水壺的底部,凳子的大小也剛好放入桌子底部,這些物件巧妙地組合為一個整體。

306房間內兩面墻轉角處的洗手盆,為了防止日常用水濺到墻壁,就在洗手盆上貼了幾塊瓷片,就像張開的翅膀一樣包圍著洗手盆。

老人院內一個藤條做的枕頭,因為長期使用中間部分凹陷變形,而且顏色變深,留下了時間的痕跡。

建筑改造

老人院從私人住宅改造為集體住宅,為適應需求做了大量加建和改建。首先是一層外圍加建了圍墻、消防梯。原來的廚房和醫療室在室內,隨著人員不斷增加,內部空間不足,就把原來的廚房和醫療室用作老人住房,然后在外圍加建了廚房、醫療室、消防泵房。

老人院平面初建格局是將中間作為大廳,左右對稱設置兩排房間。改造為老人院后,做了相應的改建和加建。一層平面由于要保留中間大廳作為公共活動空間,故改建得比較復雜。首先是把大房間分隔為小房間,然后在大廳邊緣緊挨著房間處加建小房間,最后還在樓梯底部加建小房間、沖涼房和廁所;二層在中間加建了房間,同時原來的大房間被分隔為小房間;三層除了中間加建房間外,還在東邊房間加建兩間廁所,再把原來的大房間分隔為小房間;四層除了中間加建房間外,還在陽臺處加建一個雜物間,并分隔了一間大房間、改造了兩間大房間,把它們的圍墻往室內縮進,形成外部一個較大的走道空間。

側立面比例與內部加建關系分析

側立面的這一組凸出于墻體的柱體與窗框線形成一個非常對稱的比例關系,給側立面帶來很有節奏感的審美。而在建筑內部,我們可以看到,中間兩根框架柱中的右邊這根,只是一個壁柱的形式,它的形式作用多于起到加強墻體剛度的作用,同時它在四層外立面上也消失了,它純粹只是一個裝飾物。而紅色加建墻部分可以明顯看出與外立面的對應關系,它硬生生把一個完整的窗戶分隔為大小兩部分,這是老人院為了解決住房不足而改建的房間,同時又滿足了兩個房間的采光需求。它也極大地保留了建筑的外部形式使之不被破壞。在這里外部形式審美與內部生活需求是分離的。

正立面比例與內部加建關系分析

正立面外墻立面的柱體與窗框也形成一組對稱的比例關系。因為中央大廳加建了房間,就有一堵加建的圍墻卡在陽臺出口的玻璃趟門中間,從內部破壞了這組比例關系。那么靠近陽臺的房間,就有一面墻的一部分為活動的玻璃趟門,形成了一個既是出口又是墻壁的雙重墻體。而為了保留建筑外立面原來的比例關系,就把走廊出陽臺處的位置改成了一個彎道,而沒有直接把外墻打開。同時就把房間切去了一個角,形成不規則的房間。這種改造雖然內外分離但卻各自滿足了它們的需要,從而保留了建筑的歷史延續性。

小結

老人院是一個獨特的當代社會集體生活空間,是社會解決人類生存最后階段的策略。老人退出社會性的生產,離開熟悉的社會生活與家庭環境來到老人院,這種結果應該不是老人所希望的。但隨著社會的極速發展和不斷地城市化,我們的生活空間已經不斷地被切斷,遠離熟悉的生活圈,同時由于工作與居住距離的拉長,家庭的聯系也就被空間所阻隔,老人獨處就成了當代社會的問題。于是,老人到老人院,這一選擇也是無奈的結果。老人院承擔著特殊的角色,以一個新的空間類型彌補這種缺失。

通過這次調查我們發現,小洲老人院內老人的生活需求,其實還是最低限度層面的,談不上滿足很人性化的需求。而在這些基本的需求層面,我們更能看到生活的本質,看到老人如何在這個空間中不斷地適應新的集體生活、尋回與空間環境的和諧,創造個人的生活習慣與秩序,面對生命的最后路程。同時,我們也看到了一座建筑隨著時間變換面貌,產生新的意義。

項目參與人員:許志強、李文立、劉健、盧秋瑩、鄭楚瑩、李振南、夏磊、陸旭華

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司