- +1

“胡煥庸線”80年:中國(guó)人口東南多西北少的格局何以形成

1935年中國(guó)地理學(xué)家胡煥庸在《地理學(xué)報(bào)》第二卷第二期發(fā)表論文《論中國(guó)人口之分布》,揭示了中國(guó)人口的分布規(guī)律,并附上《中國(guó)人口密度圖》——這是中國(guó)第一張人口密度圖。

胡煥庸在論文中說(shuō),“自黑龍江之璦琿,向西南作一直線,至云南之騰沖為止。分全國(guó)為東南與西北兩部:則此東南之面積,計(jì)四百萬(wàn)平方公里,約占全國(guó)總面積之百分之三十六;西北部之面積,計(jì)七百萬(wàn)平方公里,約占全國(guó)總面積之百分之六十四。惟人口之分布,則東南部計(jì)四萬(wàn)四千萬(wàn),約占總?cè)丝谥俜种攀鞅辈恐丝冢瑑H一千八百萬(wàn),約占全國(guó)總?cè)丝谥俜种摹!?/p>

璦琿-騰沖線即“胡煥庸線”,也稱“胡線”(Hu Line),這條北東-南西向的直線將中國(guó)分為人口密集的東南部和人口稀疏的西北部,是中國(guó)人口分布的一條重要地理界線,也是中國(guó)現(xiàn)代地理學(xué)的重大成就之一。

今年是“胡煥庸線”發(fā)現(xiàn)80周年,11月7-8日華東師范大學(xué)、中國(guó)地理學(xué)會(huì)、中國(guó)人口學(xué)會(huì)將在上海聯(lián)合舉辦“中國(guó)人口地理格局與城市化未來(lái)——紀(jì)念胡煥庸線發(fā)現(xiàn)80周年學(xué)術(shù)研討會(huì)”。這一條地理界線誕生80年來(lái),中國(guó)人口格局尚未實(shí)現(xiàn)突破,那么,從歷史上看,這條線是如何形成的呢?

東南多、西北少的人口格局何以形成?

其實(shí),在1935年《地理學(xué)報(bào)》發(fā)表這篇文章時(shí)所附的《中國(guó)人口密度圖》上,并沒(méi)有劃出璦琿-騰沖一線,這條線只存在于胡煥庸先生的論文中,即上文引述的那一段文字。

那么,以璦琿-騰沖線為界,中國(guó)人口東南稠密而西北稀疏,這一地理格局是如何形成的?

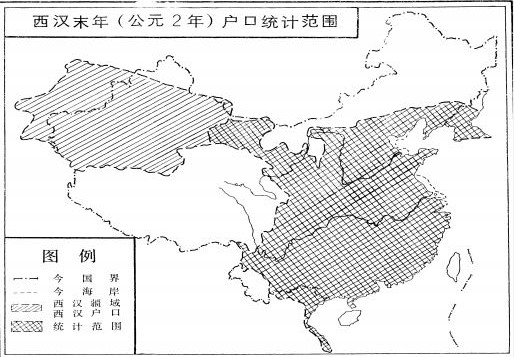

在中國(guó)歷史上,最早能夠看出人口分布態(tài)勢(shì)的是漢代。東漢班固所著《漢書·地理志》中記載了西漢時(shí)期各地的戶數(shù)、口數(shù),以此為例,之后歷代史書地理志大多沿襲其體例,保留戶口數(shù)字,盡管這個(gè)數(shù)字未必足夠真實(shí),但從一定程度上反映了中國(guó)歷史上的人口多寡情況。

復(fù)旦大學(xué)歷史地理研究中心教授葛劍雄曾系統(tǒng)分析過(guò)歷代的人口分布。根據(jù)他的研究,西漢時(shí)期中國(guó)人口分布很不均衡,60%的人口集中于關(guān)東,即北自渤海灣,沿燕山山脈以西,西以太行山、中條山為界,南自豫西山區(qū)循淮河至海濱之間的地區(qū)。其中,魯西南山區(qū)、膠東丘陵和渤海西岸人口較為稀疏。而在關(guān)東之外,人口較為稠密的地區(qū),還有關(guān)中平原、南陽(yáng)盆地、成都平原,以及河套平原、太原河谷平原、杭州灣南岸、寧紹平原等地。而河西走廊、東北緣邊以及長(zhǎng)江以南地區(qū)則人口稀少。

至于東漢,關(guān)中平原以及西北地區(qū)人口密度大幅下降,而長(zhǎng)江以南地區(qū)人口密度則數(shù)倍增長(zhǎng),即使如此,中國(guó)人口分布格局尚未有大的變化,黃河中下游地區(qū)仍是人口集中之地,而南方、西南、西北除了少數(shù)局部地區(qū)之外,人口相當(dāng)稀少。

經(jīng)過(guò)三國(guó)至五代700多年,南北方人口消長(zhǎng)經(jīng)歷了一段漫長(zhǎng)的歷程,北方人密、南方人疏的格局逐漸發(fā)生扭轉(zhuǎn)。據(jù)葛劍雄教授研究,當(dāng)宋、金對(duì)峙的局面穩(wěn)定之后,南北戶口大致維持在6:4,也就說(shuō),此時(shí)南方已經(jīng)成為中國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)重心。而中國(guó)人口東南多、西北少的格局也于此時(shí)大致形成。

從漢代至于兩宋,南方如何從“化外之地”成了中國(guó)經(jīng)濟(jì)、人口的重心?一般以為,一方面是北方自身的衰落。經(jīng)歷數(shù)次戰(zhàn)亂,北方經(jīng)濟(jì)遭受嚴(yán)重破壞,因而人口下降。相較之下,南方卻基本安定,又有北人南下帶來(lái)人力和技術(shù),因而經(jīng)濟(jì)趨好,人口增長(zhǎng)。另一方面,則得益于南方自身的發(fā)展,以至于北宋繁榮之時(shí),北方也無(wú)法獲得之前的人口、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

那么,南方為何能取得如此發(fā)展?自然環(huán)境的變化大概是不得不考慮的一個(gè)重要因素。

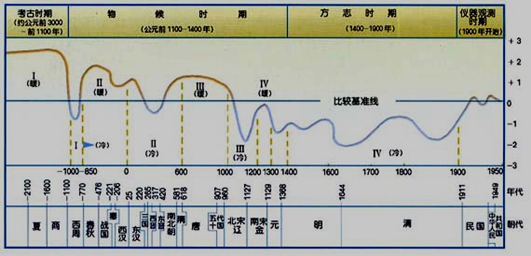

漢代以后至于兩宋,中國(guó)反復(fù)經(jīng)歷氣候溫暖期和寒冷期的交替。根據(jù)學(xué)者研究,西漢中期至東漢末年,中國(guó)進(jìn)入溫暖期。當(dāng)時(shí)西安地區(qū)4月可以播種水稻,桑麻、竹、漆等經(jīng)濟(jì)作物的分布較今日偏北。南北朝時(shí)期,中國(guó)則經(jīng)歷了一段寒冷期。黃河流域氣溫較今日為低,魏文帝曹丕公元225年率大軍準(zhǔn)備南伐,至于廣陵(今揚(yáng)州附近)竟因運(yùn)河結(jié)冰而無(wú)法進(jìn)入長(zhǎng)江。據(jù)史書記載,這一時(shí)期異常霜雪天氣出現(xiàn)也較為頻繁。而至于隋唐,中國(guó)則又一次進(jìn)入溫暖時(shí)期,中唐至于五代初期,是氣候寒冷期,宋元時(shí)期又是溫暖期。因此,也有學(xué)者說(shuō),氣候溫暖期也是中原王朝的強(qiáng)盛期,而氣候寒冷期則是中原王朝陷入割據(jù)、戰(zhàn)亂之時(shí),如此說(shuō),大體不錯(cuò)。

同樣處于溫暖期,漢代形成南人少而北人多的地理格局,其主要原因在于黃河流域是早期文明的興起之地,繼承春秋、戰(zhàn)國(guó)以及秦以來(lái)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、人口基礎(chǔ),北方是當(dāng)時(shí)發(fā)展比較成熟、適合人居的地區(qū),而南方多地尚未開發(fā),人口自然稀少。而北方在經(jīng)歷不斷交替的寒冷期、溫暖期,特別經(jīng)歷戰(zhàn)亂破壞、戰(zhàn)后墾殖后,環(huán)境變得脆弱而難以維持之前的繁榮,而南方經(jīng)過(guò)開發(fā)、墾殖后,即使在寒冷期、戰(zhàn)亂時(shí),其自然條件相較北方更適宜耕作、人居,因而得到了長(zhǎng)期的發(fā)展。

東北、兩廣如何成為中國(guó)人口稠密區(qū)?

與歷史時(shí)期的人口分布相比,1935年胡煥庸先生繪制的《中國(guó)人口密度圖》有兩個(gè)地區(qū)其人口密度較歷史時(shí)期顯得更為稠密,一是東北,一是兩廣沿海地區(qū)。

農(nóng)業(yè)地區(qū)人口稠密,而游牧、狩獵區(qū)則人口稀疏。中國(guó)東北開始大量農(nóng)耕的歷史并不長(zhǎng)久。歷史上,東北一直是少數(shù)民族政權(quán)的興起之地,即使這里有從事農(nóng)墾的中原人民,一旦發(fā)生動(dòng)亂,則相率逃回關(guān)內(nèi)。清朝初年,國(guó)內(nèi)初定,曾招募人丁前往墾荒,但隨著內(nèi)地人口的不斷涌入,統(tǒng)治者感到恐懼而對(duì)其龍興之地實(shí)行封禁政策,修筑邊墻,以限內(nèi)外。

封禁遼河流域之外,松花江、黑龍江流域,清代統(tǒng)治者也不鼓勵(lì)人民前往墾荒,還曾驅(qū)趕流入這一地區(qū)的流民,然而這并不能完全阻止流民進(jìn)入。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后,這一局勢(shì)變得難以維持,內(nèi)地人口不斷前往東北,其人口規(guī)模雖不能與內(nèi)地諸多省份比較,但絕對(duì)數(shù)量大幅增長(zhǎng)。

至于兩廣沿海地區(qū)人口為何較歷史時(shí)期相對(duì)稠密,與東北地區(qū)相似,這與兩廣地區(qū)的開發(fā)歷程有關(guān)。嶺南是中國(guó)歷史上開發(fā)較晚的地區(qū),及至清初至清中期才開發(fā)完成。隨著開發(fā)逐漸完成,人口增加。明清之際,美洲作物傳入對(duì)于嶺南山地開發(fā)也產(chǎn)生了積極作用,然而在嶺南地區(qū),人口相對(duì)稠密的地區(qū)還是珠江三角洲地帶。而廣州作為嶺南地區(qū)開發(fā)相對(duì)較早的城市,后期沿海貿(mào)易的發(fā)展也是其聚集了相對(duì)更多的人口的原因。

所以,東北與兩廣沿海地區(qū)人口更為稠密的原因在于兩地都是中國(guó)開發(fā)完成較晚的地區(qū)——前者比后者更晚,在歷史時(shí)期兩地并沒(méi)有得到完全開發(fā),而僅從這兩地人口分布的疏密來(lái)說(shuō),無(wú)疑是自然環(huán)境更舒適的地區(qū)聚集人口更多。

巋然不動(dòng)的“胡煥庸線”何以突破?

2014年4月,騰訊QQ同時(shí)在線用戶突破2億,發(fā)布了一張反映實(shí)時(shí)在線用戶的地圖,這張地圖甫一發(fā)布,即有人稱,它印證了“胡煥庸線”——當(dāng)年胡煥庸先生用四萬(wàn)七千個(gè)點(diǎn)(一點(diǎn)代表1萬(wàn)人)勾勒出四億七千萬(wàn)人口的分布形勢(shì)。同年11月,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在國(guó)家博物館參觀人居科學(xué)研究展,當(dāng)他看到中國(guó)地圖上的“胡煥庸線”時(shí),又發(fā)出一問(wèn):“胡煥庸線怎么破”?

事實(shí)上,試圖打破“胡煥庸線”,調(diào)和東西部人口、經(jīng)濟(jì)的巨大差異,促進(jìn)中西部城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的舉措,歷史上未嘗沒(méi)有。從近的說(shuō),1949年以后,中國(guó)幾次大規(guī)模的人口遷徙都是由東部移向中西部,比如解放初期的內(nèi)地前往新疆屯墾、戍邊,支援生產(chǎn)建設(shè)的兵團(tuán)移民,比如1960年代面向大西南的“大三線”建設(shè)。然而,這一地理格局至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破。

華東師范大學(xué)人口所丁金宏教授接受《中國(guó)國(guó)家地理》采訪時(shí)曾說(shuō),“胡煥庸線的偉大在于它是中國(guó)人口分布的突變線。”何以“突變”,其實(shí)與這一線自然環(huán)境的突變關(guān)系密切。璦琿-騰沖線所區(qū)分的東南、西北兩大區(qū)域在水熱條件、植被類型以及地形方面差異巨大。璦琿-騰沖線以東南地形以平原、丘陵為主,地表景觀以耕地較多;西北則以高原為主,草原、荒漠是主要的地表景觀;另外,從氣候上說(shuō),這一線基本也是季風(fēng)區(qū)與非季風(fēng)區(qū)的分界線。

《中國(guó)國(guó)家地理》主編單之薔曾說(shuō),“胡煥庸線是通過(guò)人口表現(xiàn)出來(lái)的自然,人的分布是人用腳給自然投票。”那么,如何突破“胡煥庸線”的問(wèn)題,大概就等同于,如何突破東南-西北分異下不同地區(qū)的環(huán)境承載力、生存條件的差異,而這又是一個(gè)仍待解決的大問(wèn)題。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司