- +1

那一代人老派而浪漫,含蓄而堅(jiān)定的愛情

原創(chuàng) 群學(xué)君 群學(xué)書院

近日,著名越劇表演藝術(shù)家王文娟在上海華東醫(yī)院逝世,享年95歲。王文娟是越劇“王派藝術(shù)”創(chuàng)始人,作為國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人,她曾先后獲得上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)"終身成就獎(jiǎng)",上海文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)“終身成就獎(jiǎng)” ,中國文聯(lián)“終身成就戲劇家”稱號(hào) 。

而她與先生孫道臨相濡以沫近半個(gè)世紀(jì)的鶼鰈情深,也是那一代人老派而浪漫,含蓄而堅(jiān)定的愛情的代表。

那一代老派而浪漫,含蓄而堅(jiān)定的愛情

文 | 群學(xué)君

01

1958年的“早春二月”,王文娟在上海作協(xié)招待所黃宗江的房間里第一次見到孫道臨。

這是一次很“隆重”的相親:大媒是黃宗江,女方的伴客是徐玉蘭,男方的伴客是黃宗英,沒到場的,還有一直在背后穿針引線的張瑞芳大姐——在外人看來,他們都是藝壇風(fēng)流蘊(yùn)藉、名噪一時(shí)的人物,可是對(duì)王文娟和孫道臨來說,他們都是貼心的好朋友。

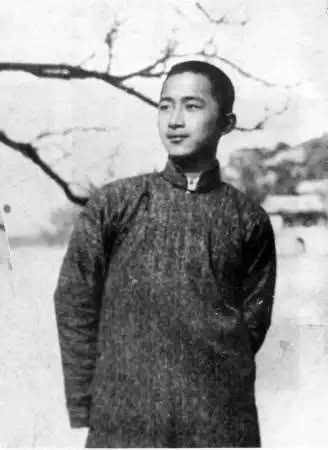

孫道臨

朋友們是真為他們著急:那一年,王文娟已經(jīng)32歲,孫道臨比她還大五歲,都算得上標(biāo)準(zhǔn)的“大齡青年”了。平素在舞臺(tái)上都是光彩照人,可是生活中總是知音難覓。

還是黃宗江靈,他發(fā)現(xiàn)從來只愛京劇的孫道臨,對(duì)越劇產(chǎn)生了濃厚的興趣,那位凄婉葬花的林妹妹,似乎引起這位老同學(xué)的某種共鳴。二話不說,他跨上自行車去了張瑞芳家——他們要合計(jì)著給這一對(duì)璧人保媒。

王文娟飾演的林黛玉

相親的房間很局促,小到只能放下四張凳子,孫道臨就默默站在王文娟身后的床邊——他快要四十歲了,可是一身筆挺的列寧裝,依舊劍眉星目,豐神俊朗。

媒人們你來我往,聊的熱火朝天,反倒是男女兩位主角很少插話——在王文娟是矜持,在孫道臨是含蓄。

從招待所出來,孫道臨送王文娟回家,沿著淮海路慢慢地走著,他終于打破沉默,聊起了越劇,在這樣的場合,藝術(shù)總是打破尷尬最好的開場白。王文娟驚訝地發(fā)現(xiàn),孫道臨看過所有她主演的戲,從《梁祝》《追魚》《西廂記》到剛上演不久的《紅樓夢》,更讓王文娟欣喜的是,兩人的許多藝術(shù)見解,竟然不謀而合。

王文娟停下了腳步,認(rèn)真看著眼前這個(gè)不算陌生的人,突然覺得好像重新認(rèn)識(shí)了他,這種異常熟悉的感覺,莫非就是平時(shí)所唱的“眼前分明外來客,心底卻似舊時(shí)友”……

02

第一次見面后,孫道臨開始給王文娟寫信——這是老派而古典的戀愛方式,在今天這個(gè)數(shù)碼化的信息時(shí)代,顯得那么莊重和浪漫。

兩人都是演員,外出演出任務(wù)繁重,聚少離多,孫道臨的信寫得很勤,常常是王文娟的回信還沒寄出,下一封來信又到了。

除了聊眼前的藝術(shù),也會(huì)聊過往的人生,王文娟漸漸覺得,她和他“不是一路人”,臺(tái)上都是“才子佳人”,臺(tái)下卻委實(shí)有點(diǎn)“門不當(dāng)戶不對(duì)”。

孫道臨出生書香之門,在故鄉(xiāng)嘉善,孫氏詩書傳家,稱得上望族,孫道臨的父親孫文耀(1889-1949)更是光耀門楣的一時(shí)俊彥。

孫文耀13歲就中了秀才,科舉廢除后,他進(jìn)入天主教會(huì)在上海舉辦的震旦學(xué)院念預(yù)科,與同窗翁文灝(1889-1971)、胡文耀(1885-1966)同時(shí)畢業(yè),又同時(shí)考入比利時(shí)魯汶大學(xué)(CatholicUniversity of Leuven)深造,名震海上,時(shí)人稱為“震旦三文”。在魯汶,翁文灝專攻地質(zhì)學(xué),成為中國第一位地質(zhì)學(xué)博士,中國現(xiàn)代地質(zhì)學(xué)一代宗師;胡文耀專攻數(shù)學(xué),歸國后歷任北京大學(xué)、北京高師教授,震旦大學(xué)校長,作育英才無數(shù),成為中國數(shù)學(xué)教育的開拓者;孫文耀則專攻土木工程,尤精鐵路工程,歸國拒絕北洋政府高薪厚遇,擔(dān)任長辛店機(jī)車車輛廠,從此許身民族工業(yè),成為中國鐵路事業(yè)的先驅(qū)。

“震旦三文”的一世寵辱、人生際遇大相徑庭,卻都是終身許國,立志“科學(xué)救國”的知識(shí)分子典范。

那個(gè)時(shí)代,這樣的家庭留給孩子的最寶貴的遺產(chǎn),未必是金銀細(xì)軟,而是清白家風(fēng),是精神貴族的信念與擔(dān)當(dāng)。很多年以后,孫道臨以80高齡執(zhí)導(dǎo)電影《詹天佑》,腦海中常浮現(xiàn)的,是父親當(dāng)年辛勞奔走鐵路工地的身影。

青年孫道臨

再后來,孫道臨考入燕京大學(xué),念哲學(xué),沉浸于柏拉圖、亞里士多德與馬可·奧勒留的世界。即使在藏龍臥虎的燕京,孫道臨也是引人注目的才子——他的同學(xué)吳興華稱贊他是“天才的詩人”,另一位同學(xué)宋淇(戲劇家宋春舫先生的哲嗣,更著名的身份是張愛玲托命之人),后來干脆改名林以亮,就是為了紀(jì)念他與孫道臨的情誼(孫道臨原名孫以亮)。至于被同學(xué)黃宗江“誘上賊船”,誤打誤撞從幕后到了前臺(tái),成為家喻戶曉的大明星,那已是后話了。

王文娟卻是苦出身,雖然父親王友泉辛亥以后也進(jìn)過紹興府的新學(xué)堂,做過周建人的學(xué)生,無奈不事生產(chǎn),家道中落。王文娟幼兒失學(xué),12歲就從浙江鄉(xiāng)下跑到上海學(xué)戲。舊時(shí)戲班,拜師傅、跑碼頭的辛酸與苦楚,不是尋常人家女兒可以承受的。可王文娟不怕,她從小吃苦吃慣了,更重要的是,從學(xué)戲的那天起,她孱弱的雙肩就挑起了養(yǎng)家的擔(dān)子,打定主意要先把弟妹培養(yǎng)成人。

王文娟在《追魚》中飾演的鯉魚精

這樣家庭背景和人生經(jīng)歷迥異的兩個(gè)人,只憑著興趣相投,就能走到一起嗎?王文娟有點(diǎn)猶豫。

不過很快,她發(fā)現(xiàn),這個(gè)男人,有的是忠厚和本分,從無驕矜和自傲。

孫道臨第一次上門,王文娟的媽媽想用家鄉(xiāng)特產(chǎn)雞蛋面款待這位未來的女婿,卻不想廚藝時(shí)常,王文娟吃了一口就鄒起眉頭,孫道臨連連說“蠻好”,把面吃了個(gè)精光。后來王文娟問他,那天的面到底硬不硬,孫道臨扮個(gè)鬼臉笑說:“你家的面再硬也是好吃的。”

王文娟第一次上門,茶幾上早已擺好四碟八盤的零食點(diǎn)心,邊上醒目地放著一個(gè)大蛋糕——道臨媽媽說,道臨一上午跑了很多地方才買到,天氣太熱生怕蛋糕不新鮮,拿了一臺(tái)小風(fēng)扇一直對(duì)著吹。

從40年代開始,孫道臨就是電影圈的大名人。1957年根據(jù)巴金先生《家》改編的電影上映,孫道臨演的大少爺覺新更令他名噪一時(shí),一個(gè)眼神、一聲嘆息、一次顫抖,都帶著一種悲劇美。那年頭的追星族,瘋魔起來絲毫不比現(xiàn)在的粉絲差,好多小姑娘迷孫道臨迷到不行,每天在上影廠門口堵他。即便這樣,單身的孫道臨從來潔身自好,他和流言蜚語是絕緣的。

嫁吧,王文娟下定決心了。

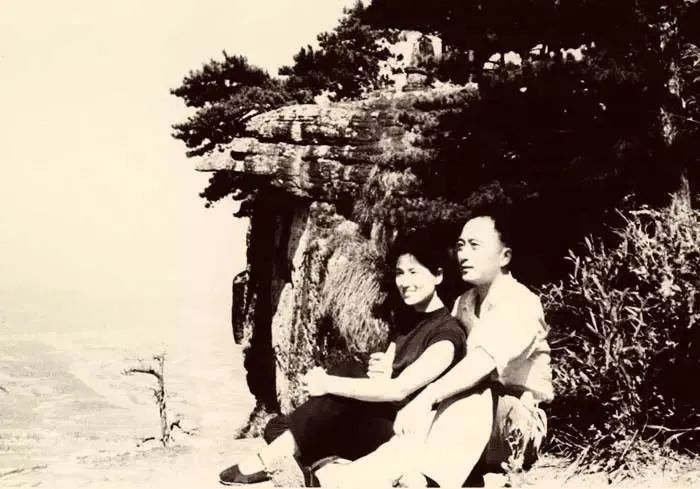

孫道臨與王文娟

03

天有不測風(fēng)云。

1961年,王文娟把結(jié)婚報(bào)告交到了單位,意想不到的阻力出現(xiàn)了。

領(lǐng)導(dǎo)找到王文娟,嚴(yán)肅地說:“孫道臨過去的事,你知不知道?那是嚴(yán)重的歷史問題!”

道臨所謂的“歷史問題”,王文娟當(dāng)然知道。

早在北平崇德中學(xué)念書時(shí),孫道臨就加入了共產(chǎn)黨,介紹人是朱自清先生的長子朱邁先(1918-1951)。抗戰(zhàn)中,由于地下黨組織遭到破壞,孫道臨也受到懷疑被捕,所幸一直未暴露身份,也未給組織造成任何損失。出獄后他曾多次設(shè)法聯(lián)系黨組織,卻始終未果。1949年以后,孫道臨為了這個(gè)“歷史問題”寫了無數(shù)申訴材料,回復(fù)總是讓他等,等了又等,還是沒有結(jié)果,每次政治運(yùn)動(dòng)一來,便要受一次沖擊。

領(lǐng)導(dǎo)顯然不滿意王文娟為孫道臨做的辯白:“你是新黨員,在政治上一定要站穩(wěn)立場。”

壓力越來越大,王文娟每天輾轉(zhuǎn)難眠,食不知味。終于,她對(duì)自己說:長痛不如短痛。

她約道臨出來,把他以前寫的信全部還給他,厚厚一摞。或許是有了預(yù)感,他愣了一下,隨即明白了,默默接過信,靠在街邊的梧桐樹上,仰頭流淚……這個(gè)場面一下子擊潰了王文娟,滿心酸痛噎住了咽喉。

結(jié)合既不能,分開又不忍,他們只能選擇等。

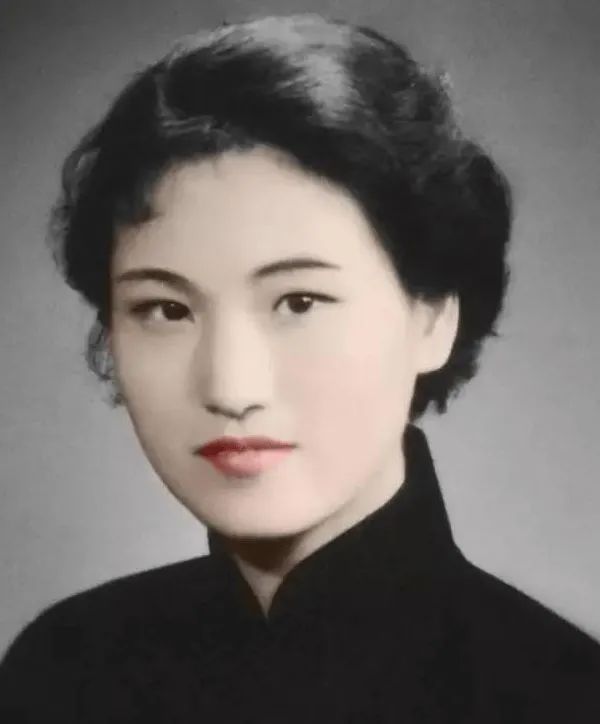

王文娟

他們的痛苦糾結(jié),好友們都看在眼里,張瑞芳大姐把來龍去脈都告訴了周總理和鄧大姐。秋天,王文娟隨劇團(tuán)到北京,鄧大姐專門打電話邀她去西花廳,對(duì)她說:“道臨是個(gè)好同志,我和恩來覺得你們兩個(gè)挺合適的。”

從北京回來,王文娟迫不及待地去找孫道臨,他不敢相信地半晌才冒出一句話:“那是不是說我們可以……”

王文娟笑著點(diǎn)點(diǎn)頭。

第二年,有情人終成眷屬。那一年,王文娟36歲,孫道臨已經(jīng)41歲,結(jié)婚照是孫道臨請同事陳述上家里來拍的,她穿著水紅色的襖裙,他穿著筆挺的中山裝。

孫道臨王文娟夫婦

34年后,孫道臨為愛妻執(zhí)導(dǎo)越劇電視劇《孟麗君》,其中一段孟麗君與皇甫少華感情遭遇磨難,絕望中傾訴肺腑的唱詞,道臨在寫作時(shí)融入了他與王文娟最真摯的情感:

……有一日如能全力克魔障,飛越關(guān)山也要與你完婚姻;若是遠(yuǎn)離人世去,她的魂定要伴你飛升扶搖入天庭……孟麗君若是鳳凰不變音,若是君子不變心。

孫道臨為王文娟導(dǎo)演《孟麗君》

04

1964年初,王文娟懷孕了。離預(yù)產(chǎn)期還有近一周的時(shí)候,孫道臨突然接到任務(wù)要去外地。臨行前,他一夜未眠,考慮了所有可能發(fā)生的情況,還設(shè)想好各種預(yù)案。10月18日女兒出生,道臨打來電話,他一直想要個(gè)女兒,這下更是歡喜萬分。當(dāng)時(shí)正逢中國第一顆原子彈試驗(yàn)成功,于是他給女兒起名“慶原”。

兩個(gè)月后,出差回家的孫道臨才第一次見到女兒,從此,他的皮夾里,永遠(yuǎn)有一張女兒的照片,在他眼里,這是最漂亮的囡囡。可即便如此,孫道臨對(duì)女兒的家教之嚴(yán),常令人意外。孫慶原直到15歲,看到重新放映的《紅樓夢》和《永不消逝的電波》,才知道爸媽是怎樣名滿天下的大明星。

一家三口

在家里,孫道臨是王文娟的老師,王文娟是孫道臨的廚師。

王文娟從小失學(xué),她毫不諱言自己“只有三年級(jí)文化”。雖然解放后也努力補(bǔ)習(xí)文化,但知識(shí)基礎(chǔ)的缺陷依然十分明顯,孫道臨動(dòng)手給她列了一份詳細(xì)的書單,從文學(xué)名著到科普讀物——十年浩劫里,夫妻倆雙雙遭到批判,孫道臨對(duì)王文娟說:怕的時(shí)候,你就讀書。1976年,王文娟復(fù)出,孫道臨成為她每次表演的第一個(gè)觀眾,也是最坦率的批評(píng)者。

那些年,他們幾乎把全部時(shí)間和精力都撲在了工作上,把光鮮和講究都留在了舞臺(tái)和銀幕上,幕后的物質(zhì)生活,卻簡單隨意。忙起來了,王文娟就給孫道臨做雜菜飯——就是葷素一鍋燉或者“八寶菜”——就是腌白菜、豆芽、蘿卜之類涼拌在一起。王文娟在香港給孫道臨買過一件深綠色的茄克衫,他一直穿到磨破開線也舍不得扔,把襯里的布料剪出來,縫補(bǔ)好了繼續(xù)穿。

一家三口

05

80歲以后,孫道臨的身體每況愈下。2005年底,他飛抵北京,來到人民大會(huì)堂,在這里,他與黃宗江、謝晉、秦怡、黃蜀芹、吳貽弓等一道,被授予“國家有突出貢獻(xiàn)電影藝術(shù)家”稱號(hào)。

頒獎(jiǎng)儀式開始了,人們驚訝第發(fā)現(xiàn),已經(jīng)久坐輪椅的孫道臨,堅(jiān)持不用人攙扶,自己起立,緩緩走向領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)。他走的很慢,幾乎是一步一步向前挪,每一步卻都走得很穩(wěn)。這是一個(gè)一向講究體面的古典知識(shí)分子最后的倔強(qiáng)和尊嚴(yán)。

從北京回來以后,孫道臨的記憶力開始逐漸衰退,在他逐漸萎縮的大腦里,似乎每天都要流逝一點(diǎn)東西,唯獨(dú)對(duì)每天守候在身邊的妻子和早已逝去的母親,他念念不忘。在記憶的存儲(chǔ)器里,他做了最后一次篩選,留下了任何疾病也無法抹去的東西。

晚年孫道臨與妻女及主持人曹可凡

盛夏,王文娟連日在家與醫(yī)院之間來回奔波,發(fā)起高燒持續(xù)不退,只能住院治療。大家本來想瞞著重病的孫道臨,但他兩天沒有見到妻子,就知道一定出事了。誰也不知道他從哪里打聽到妻子的病房,拖著虛弱的身體,抱了一只西瓜顫顫巍巍地上樓,蹣跚著來到妻子的病床前,堅(jiān)持要喂她吃西瓜……

在生命最后的那一段日子里,孫道臨口中喃喃自語,念叨最多的,還是兩個(gè)字:文娟。

孫道臨在養(yǎng)病時(shí),有時(shí)晚飯后王文娟陪他下樓散步,沿著武康路一路走去。孫道臨曾笑著對(duì)妻子說:你還記得嗎,談朋友的時(shí)候,人家都睡覺了,我們還沿著這條路來回走?你說這樣送來送去,像演“十八相送”一樣。

多年以后,王文娟在回憶錄里這樣寫道:

人生如旅,終究還是難免一場送別,戀愛時(shí)那一次次“十八相送”,每次都是他最后送我回到公寓。在人生這條漫長的路上,最終,是我送別了道臨。這一路上,我見識(shí)了許多風(fēng)景,但最重要最不可替代的,永遠(yuǎn)還是那一個(gè)能夠并肩同行,能夠分享悲喜的人。

如今,這一對(duì)鶼鰈情深的夫妻,終于又可以在另一個(gè)世界并肩同行,同享悲喜了。

THE END

原標(biāo)題:《那一代人老派而浪漫,含蓄而堅(jiān)定的愛情》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號(hào)請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司