- +1

發現東亞(十)〡“滿”與“旗”:族、籍之間

1644年4月25日,李自成攻陷紫禁城,明崇禎帝自縊煤山。駐守山海關的明將吳三桂,在闖軍和清軍之間,倒向后者,引清軍入關平叛。清國攝政多爾袞旋即迎順治帝入京。此時距離皇太極創建大清,已有8年。在此后的十幾年中,清逐步剿滅李自成和南明政權,定鼎中原。到康熙執政之時,清國平定三藩、克復臺灣;北遏俄羅斯、西征準噶爾,初步奠定了今天中國的版圖。

到了20世紀初,曾經盛極一時的清帝國已經風雨飄搖。那時一批青年知識分子,面對列強的欺凌,力主以民族革命理論動員民眾。一位叫陳天華的湖南青年,在1903年以通俗的鼓詞形式,寫了《猛回頭》一書。書中將滿洲、蒙古、西藏等視為“異種”,并呼喚“漢族”的種族意識:

“俺漢人,百敵一,都是有剩;

為什么,寡勝眾,反易天常?

只緣我,不曉得,種族主義;

為他人,殺同胞,喪盡天良。”

和同時代許多受到歐洲近代思想影響的國人一樣,陳天華宣稱,世界歷史是一部“文明”戰勝“野蠻”的歷史:“我漢族對于蒙古、滿洲、苗、瑤自然是文明的,對于歐美各國又是野蠻的。倘不力求進步,使文明與歐美并駕齊驅,還有不滅種的理由嗎?”

《猛回頭》是中國資產階級革命的重要文本,辛亥以來,貫穿于其中的民族主義、種族主義敘事,借由教育的普及推廣,深刻影響了民眾的歷史觀和世界觀。它的意義在今天需要認真檢討。在早期革命者中,一方面要反抗歐洲殖民主義,一方面又把為殖民提供理論支撐的社會達爾文主義奉為圭臬,把中國的未來定位為“與歐美并駕齊驅”,是一個很流行的邏輯。拋開這套邏輯的內在矛盾不說,它把中國的歷史,嫁接于歐洲近代史邏輯,即把族與國對接,把歷史說成是“文明種族”與“蠻族”的爭奪史。其革命目的,雖然在于推翻清政府,但早期動員手段,卻宣揚以種族革命驅除作為“韃虜”的“滿族”。

今天看來,把清朝在東亞大陸的崛起僅視為“明清鼎革”,視為(落后的)滿族文明破壞了(先進的)漢族文明,不但根本無視清朝在政治、社會、文化諸領域取得的巨大成就,而且把近代才發明的“民族”和“進化”概念硬套到歷史身上。更進一步說,是消解17世紀以來“中國”概念既有的演化。這里并非要否認清朝崛起過程中,中原與滿洲政權之間激烈的沖突和對抗,更不是否認有清一代存在著族群壓迫,但這種沖突反抗在多大程度上是今天民族、種族意義上的呢?更進一步說,那時有沒有一個類似今天“滿族”的族群呢?

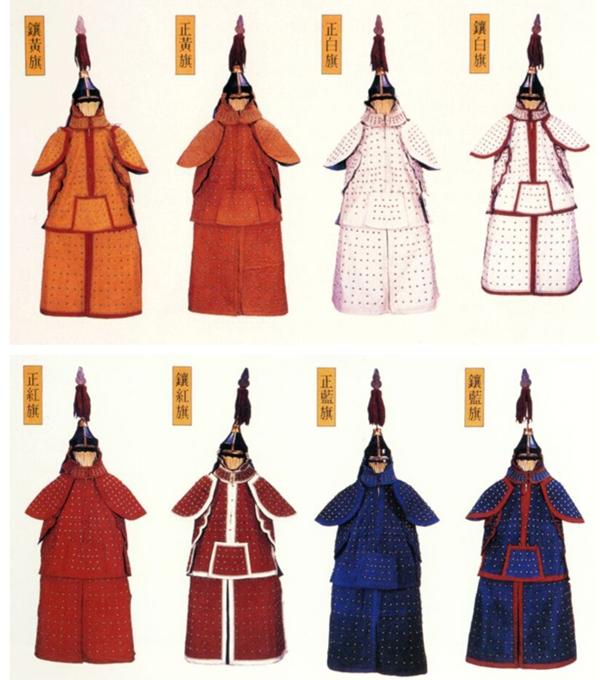

上篇提出過,大清從建立之初,就已經是一個多元政權,融合了滿洲、蒙古、漢等各族群的政治制度、意識形態和國家想象。那么其中最為典型的滿洲制度,就是八旗制。八旗制度是努爾哈赤在女真人原有的生產生活組織制度(牛錄額真)基礎上創立的。八旗既是軍事組織,也是社會組織和宗法行政組織,它有效地把努爾哈赤轄下的人口動員起來,分旗、分層管理和指揮。在滿洲政權擴張過程中,八旗的作用是決定性的。清朝定都北京后,從屬八旗的人口(包括官兵、家屬和奴仆)幾乎全部“從龍入關”,成為清政權依靠的主要力量。

此后,八旗主力除駐扎北京外,還在杭州、武漢、西安、荊州、廣州等幾十處重要城市駐防,旗屬人口逐漸由流動改為定居,其“旗”的身份,也從本來最重要的軍事組織標簽,漸漸擴大成戶籍、階層標簽,用來區別于普通的“民”。“旗人”在政治、經濟、社會各方面享有諸多特權。比如,旗人世代不必從事勞動生產,其生活來源全部由國家承擔。旗人比民人享有更多的機會做官,也不必經由科舉入仕(除非自己愿意)。清代國家機關中,從八旗中選拔的“滿員”始終較考試上來的“漢員”地位略高,也有更多配額。此舉當然是國家為確保統治,給予精英集團世襲特權以鼓勵效忠。但同時,旗人也必須要恪守國家對他們的規范,比如“國語騎射”,不與民通婚等等。

“旗籍”與“民籍”的分立,在實踐中有時和“滿洲”“漢人”的身份相互交疊,給人一種種族對立的印象。其實到了清代中后期,以語言、生活方式等標志的族裔界限日漸模糊,“不問滿漢,但問旗民”的社會階層界限,才是關鍵差異。但在清末,早期革命者把歐洲種族差異話語嫁接到本地的社會政治差異話語上,塑造了一個與“漢族”相區隔的“異種”。只是到了這個時候,“旗人”才一變而成族裔身份的“滿族”。舉個不恰當的例子,就好像我們今天戶籍上分立的“城鎮人口”和“農村人口”,變成了兩個“民族”一樣。

問題是,一旦“民族”的身份被塑成,民族主義的歷史就按照這個身份展開了,好像城里人和農村人從一開始就屬于兩個相互競爭的文明單位,連人種都不同。這當然不是事實。

八旗制度是滿洲獨有的,但八旗卻不只是由滿洲/女真人組成的。眾所周知,隨著后金和清政權的崛起,聯合、歸附或投降的部眾越來越多,在皇太極時代,就在原有滿洲八旗之外,進一步組建了蒙古八旗和漢軍八旗。

如此劃分,自然出于方便平時管理和戰時調配的需要。比如,八旗蒙古在清初的蒙古用兵時作用突出,八旗漢軍則成為進取、鞏固中原的關鍵。但這種區分又不是嚴格按照族源來的。一方面,滿洲人、蒙古人和漢人,都有少部分因種種原因劃歸其他二部。另一方面,隨著清朝的歷次用兵,俘獲很多其他族裔的人丁,比如朝鮮人、回人、藏人、俄羅斯人甚至越南人,他們也都被編入八旗。

可見有清一代,“旗”與“女真/滿洲”不是直接對應的關系,旗本身就不是族屬概念。八旗之內雖有族源分別,但其界限不像人們想象的那樣清晰。旗人內部的融合是很明顯的,像不少漢軍就改了滿洲姓氏。到了清朝鞏固中原、平定三藩之后,八旗人丁的族屬構成中,漢軍的比例大大增多,已超過滿洲和蒙古,以至于到了乾隆年間,皇帝不得不令大量漢軍人口出旗,只保留入關前的漢軍的旗籍,以減輕國家負擔并保證滿洲在八旗中的主導地位。八旗之內,各族裔的身份認同也日漸趨同,大部分人“漸習漢俗”,最后差別甚微。到了近代,不管八旗滿洲、蒙古,還是漢軍,大都只認定自己是“旗人”。而這“旗人”與皇太極時代“滿洲”的族裔身份聯系,實質已經相當遙遠。

在此后的民族建構中,“旗人”的概念被轉換成“滿族”,但兩者仍然不完全一致。比如,由于民國初期對“滿人”的社會歧視,很多滿姓旗人改漢姓,隱瞞自己的旗籍。新中國成立之后,旗人及其后裔則又紛紛改回 “滿族”,登記人口迅速增加,“滿”成為今天中國人數僅次于壯、回的第三大少數民族。再比如,過去在八旗滿洲中的達斡爾、鄂倫春、鄂溫克、錫伯等部,從滿族的類別中分出來,單獨列為官方認定的“少數民族”。

其實無論滿漢,都是在動態交往過程中產生的相對概念。和“滿族”一樣,“漢”作為“民族”也是從19世紀末才逐步固化的概念。滿洲多元政權的入侵,對中原地區的文人精英來講,的確有極大的心理沖擊,但這沖擊的根本,與其說是種族競爭,不如說是深刻動搖了中原原有的華夷觀念。“夷”要成為“華”了,天下還是天下么?我們在下一篇接著說。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司