- +1

奧委會用激素水平決定“能否參加女子組比賽”,這合理嗎?

原創 游識猷 果殼 收錄于話題#果殼說奧運16個

今年的東京奧運會,第一次有跨性別女運動員參與了女子組的比賽。

她就是新西蘭運動員勞雷爾·哈伯德(Laurel Hubbard),在這次奧運會上,她參與87公斤以上級的女子舉重比賽。

新西蘭運動員Laurel Hubbard | Luca Bruno, AP

圍繞著勞雷爾·哈伯德的爭議一直存在。這次比賽也再一次引發了爭論——

跨性別女運動員,應該參加女子組比賽嗎?

相比順性別女運動員(cisgender ,出生和性別認同均為女性),跨性別女運動員會不會具有“不公平的競爭優勢”(unfair advantage)?

目前國際奧委會的“一年內睪酮低于10 nmol/L”規定,是否合理?還有沒有更好的分組辦法呢?

目前跨性別運動員并不多,頂尖的跨性別運動員更是極少,因此直接的研究數據不夠多。然而,通過與之相關的研究數據,可以大概得出結論——

跨性別女運動員可能存在一定的競爭優勢。不同比賽項目,優勢大小是不一樣的:

越是偏向耐力,相對優勢可能越小;

越是偏向上身肌肉發力的運動,相對優勢可能越大。

這次的舉重,恰好是一個“相對優勢比較大”的運動。

目前國際奧委會的“一年內睪酮低于10 nmol/L”規定,以及國際田聯的“睪酮低于5nmol/L”,可能不足以消除所有的“不公平的競爭優勢”。

跨性別女運動員究竟該歸到哪個組比賽?未來還需要更多研究數據,也可能需要使用更好的分組辦法。

在體育競技上,男女差異有多大?

男女在青春期之前,其實沒有顯著的差別,無論是身高、肌肉還是骨量。

如果一個跨性別女運動員在青春期前完成了變性,或者在青春期就始終使用了激素治療,那么這個跨性別女運動員不太可能具有“不公平的競爭優勢”。

不過,如果一個跨性別女運動員在青春期沒有做激素治療,那么激素帶來的變化將是巨大的,對于身高、心臟大小、手腳大小之類的影響更是永久的。

進到青春期之后,男性的睪酮水平一下子升到了女性的10~15倍。男性一般睪酮水平在10~35nmol/L,女性睪酮水平在0.35~2nmol/L。

這個激素差異帶來了一系列的發育影響:男性平均高出12~15厘米,四肢也更長,更多的肌肉,密度更大的骨骼,相對更少的脂肪,更多的瘦體重,更強健的結締組織。

另外,睪酮會令骨髓產生更多的紅細胞,因此男性血液的攜氧量更強。一般來說,男性的血紅蛋白在131~179g/L,女性在117~155g/L。男性的紅細胞比容在42%~52%;女性在37%~47%。

瘦體重(Lean Body Mass, LBM)多,脂肪少,相當于“發力的部分多,負擔的部分少”。

投擲發力常常需要運用杠桿原理,更長的手腳甚至手指都有幫助。

更多的紅細胞,更大的心臟,更粗的血管和氣管,都會讓循環系統更強。

這些差異都會帶來體能競技上的優勢。

1998年的一個研究顯示,同樣是17歲,男性扔球的平均距離,達到了女性頂尖1%的好手扔的距離。

2005年的一個研究顯示,同樣經歷了訓練,男性的肱二頭肌肌肉橫截面積,比同齡女性大57%。

2020年的一個研究顯示,同樣經歷過中等強度訓練,男性拳擊的力量比女性大162%。

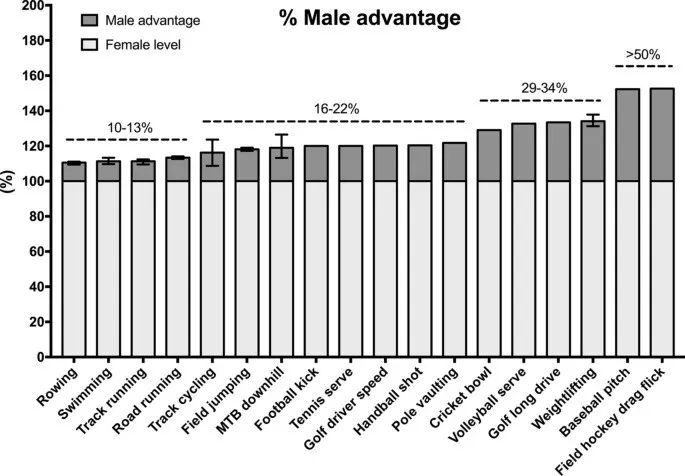

2020年的一個總結研究認為,男女間的差異,在體育上大概會造成10%~50%的相對優勢。優勢多大,要看是哪個體育項目的哪個動作。

在某個體育動作上,男性的優勢從10%到50%不等。

| Hilton, E. N., & Lundberg, T. R. (2020)

相對來說,賽艇、游泳、跑步的男女成績差異最小,在10%~13%。

比如說,馬拉松男女之間的差距就只在十分之一左右,至今為止,男子世界紀錄是2:01:39,女子世界紀錄是2:14:04。

再往上,自行車,跳躍(比如跨欄,跳遠,跳高),踢足球,網球發球,撐桿跳之類,男女差距在16%~22%。

越是需要上身力量和爆發力的項目,差距就越大,比如排球發球,高爾夫的長打,舉重,男女差異在19%~34%。

相差最大的是棒球投球,以及曲棍球的一種進攻技巧“拉射”,男女差距達到50%以上。

值得注意的是,這次跨性別運動員參與的舉重,由于是上身力量的項目,男性有著顯著優勢。

在1998~2018年間,男女舉重都有69公斤級別,在當時,這個級別的男子世界記錄是357kg,女子世界記錄是275kg,足足相差30.2%。

這些差距,有多少會在后來的激素治療里消失,又有多少會依然保留呢?

激素治療,抑制睪酮,

會削弱多少?

從目前的研究看,激素治療最可能讓跨性別女運動員的有氧和耐力下降到順性別女運動員的區間內,但力量、肌肉上則可能變化不大,或者力量、肌肉雖有一定降低,但還不足以消除相對優勢。

2004年,荷蘭的跨性別研究者路易斯 · 古倫(Louis Gooren)研究了19個跨性別女性和17個跨性別男性。

跨性別女性均經歷過性別重置手術,切除了性腺,經歷2年的抗雄激素治療,3年的雌激素補充治療。

跨性別男性則是在切除卵巢后,接受睪酮補充治療,要求其血液的睪酮水平始終不超過順性別男性的自然水平。

這些跨性別者的指標變化如下——

就血液睪酮水平和血紅蛋白水平來說,應該說跨性別女性相對于順性別女性沒有顯著的競爭優勢。

但如果從大腿肌肉橫截面積來看,那么即使是變性三年后的跨性別女性(271cm2),依然顯著高于跨性別男性變性前的水平(238.8cm2),足足高出了13%,也就是說,在肌肉量上,跨性別女性相對于順性別女性很可能依然有優勢。

此前的研究還顯示,男性和女性力量的差異,是大于肌肉量的差異的。當肌肉量有明顯差異時,力量的差異只會更大。

2021年,自己就是跨性別女性的研究者喬安娜·哈珀,在《英國運動醫學雜志》(British Journal of Sports Medicine)發表文獻綜述,分析了可能影響運動成績的四項指標——

瘦體重,

肌肉橫截面積,

肌肉力量,

和血紅蛋白/紅細胞比容。

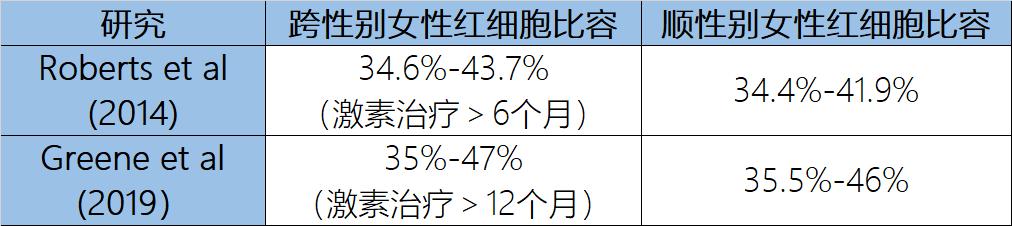

哈珀檢索了1999~2020年的24項質量較好的研究,發現經過激素治療后,跨性別女性血紅蛋白/紅細胞比容會明顯下降,下降幅度在3.4%~14%,大概只需要4個月,就會降到與順性別女性相當的區間內。

這意味著,跨性別女性的耐力和有氧能力會顯著降低,而且非常可能與順性別女性差異不大。

不過,由于總血容量、血管狀況、心臟大小和收縮力,乃至線粒體含量,都會影響有氧能力。所以和順性別女性的差異是不是“檢測不到”,還不能完全確定。

血紅蛋白、紅細胞比容,是跨性別女性最可能跟順性別女性“沒有顯著差異”的指標。力量、瘦體重和肌肉橫截面積這幾個指標,則呈現不同的狀況——這三個指標在激素治療一年后,似乎還不足以顯示“跨性別女性和順性別女性沒有顯著區別”。

比如說,跨性別女性的瘦體重在激素治療一年后通常會下降0.8%~5.4%,兩年后相比順性別男性下降6.4~17.2%。

肌肉橫截面積在激素治療一年后會下降1.5%~9.7%,再繼續激素治療,肌肉的橫截面積不一定會繼續減小。

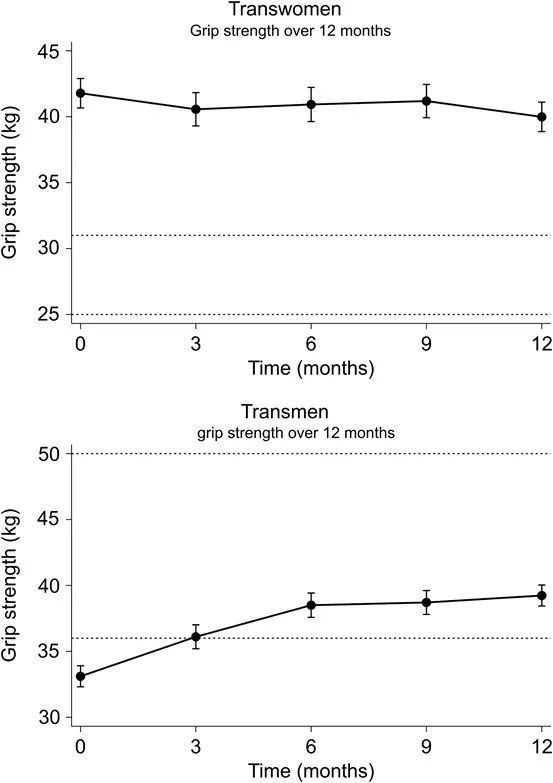

又比如力量,有研究發現跨性別女性接受激素治療后,握力減弱了4.3%~7%。

但即使下降后,跨性別女性依然強于順性別女性。

2019年的一項多中心的研究分析了249個跨性別女性和278個跨性別男性,在12個月里,跨性別男性的握力平均增加了6.1kg,跨性別女性的握力則平均降低了1.8kg。

跨性別男女一年內的握力變化 | Scharff, M., (2019).

然而,即使有這些變化,跨性別女性的握力中位數(50分位)依然落在同年齡順性別女性的95分位。跨性別男性的握力中位數則落在同年齡順性別男性的25分位。

換句話說,跨性別女性里的中等水平,是順性別女性頂尖5%的水平。研究者認為,這個研究顯示,跨性別女性依然比普通女性強壯,跨性別男性則不如普通男性強壯。

即使激素治療8年,跨性別女性依然可能具備優勢。2008年的一個研究招募了23位跨性別女性,她們至少在3年前就做了變性手術,平均接受激素治療的時間長達8年。和普通男性相比,跨性別女性少了17%的瘦體重,也少了25%的大腿四頭肌力量。但和普通女性相比,跨性別女性的瘦體重平均值,依然是普通女性的前10%的水平,她們的握力也比普通女性高出25%。

還有至少3個研究測到了跨性別女性在接受激素治療后,力量并沒有明顯減弱——

其中Wiik等人2020年發表在《臨床內分泌與代謝期刊》上的論文認為,在接受12個月的激素治療后,跨性別男性的力量增加了12%,跨性別女性的力量基本保持了原有水平。在下肢肌肉上,跨性別女性依然強過跨性別男性,當然也強過普通順性別女性。跨性別女性的大腿肌肉量減少5%,肌肉橫截面積減少了4%,但力量卻沒有下降,可能是因為神經學習效應。另外,抑制睪酮固然導致肌肉損失、脂肪增加,但跨性別女性補充的雌二醇能預防一定的瘦體重損失。結果是,變性女性依然要顯著強壯過女性參照群體。

對運動員來說,

改變會更大還是更小?

應該說,之前很多的跨性別者研究,被試都是“身體活動水平較低或中等的普通人”。這些研究結果,適用于運動量和訓練量更大的運動員嗎?

和普通跨性別女性相比,專業跨性別女運動員在接受激素治療后有三種可能:被削弱得更多,被削弱得更少,削弱程度差不多。

具體結果究竟如何,因為目前跨性別運動員總數太少了,相應的研究自然也少,還需要更多研究。不過,就現有研究來看,還是可以推論一二的。

堅持訓練的跨性別女運動員,可能被削弱得更少。原因在于,運動本來就可以防止肌肉流失。

比如說,在比激素治療嚴重得多的肌肉萎縮情況下,運動復健、阻力訓練,都能防止肌肉丟失。

2006年有個研究,比對了安慰劑組和睪酮抑制組的力量訓練結果。睪酮抑制組效果的確不如安慰劑組,但比起自己的先前水平,卻沒有相差太多。盡管睪酮抑制組的睪酮水平已經到了女性的2nmol/l ,但這組在訓練后,腿部瘦體重增加了4% ,總體瘦體重增加了2% ,膝關節等長伸展力量也有了不顯著的增加。

另外,還有一個會抑制睪酮的人群——前列腺癌患者。

為了治療癌癥,很多前列腺癌患者會接受激素治療,睪酮水平通常也會降到1.7nmol/L,也就是跨性別女性的水平。如果不做額外干涉,他們也會經歷瘦體重減少,每年大概減少2%~4%。

但是,如果增加了運動量,結果就不一樣了。2013年一個研究顯示,一群接受了睪酮抑制的前列腺癌患者在進行12周的極限體能訓練后,瘦體重增加了3%,大腿肌肉增加6%,膝關節力量增加28%,腿部肌肉耐力增加110%……

2019年發表在《生理學前沿》的一個薈萃分析也認為,力量訓練和運動,能幫助抑制睪酮的前列腺癌患者維持肌肉量和力量。

跨性別女運動員如果堅持訓練,很可能會有類似的結果。當然,如果不堅持訓練,那么跨性別女運動員并不會保留太多優勢。

2004年,跨性別研究者哈珀收集了8個跨性別女性長跑運動員7年來的數據,她用了一種“年齡分級”(AG)的辦法來衡量成績,這種方法會比較兩個數值:運動員的跑步時間(以秒計),以及和運動員同性別同年齡的人有史以來跑出的最短時間(以秒計)。AG值越接近100(%),就說明這個人越接近同性別同年齡的最佳水平。

結果顯示,訓練比變性影響更大,這八個人的成績變化主要反映了她們后來有沒有訓練得更刻苦,而不是有沒有變性。

跑者4和跑者5變性后成績都下降得很厲害,跑者4是因為傷病,跑者5是因為體重增加,而且對跑步興趣降低。

跑者7成績提升了很多,主要是因為她變性后更嚴格地訓練,還減掉了大概10kg的體重。

同時,跑步是相對來說男女差距較小的項目,這點可能也有影響。

總體來說,合理的猜測是,跨性別女運動員如果不訓練,可能比普通人削弱得還厲害。但跨性別女運動員要是堅持運動和訓練,可能肌肉和力量削弱得比較少,在某些項目上,可能擁有“不公平的競爭優勢”。

什么才是“公正的競爭”?

根據《奧林匹克憲章》,奧林匹克精神有五大原則:參與、競爭、公正、友誼和奮斗。

所有人都渴望“公正”。但“公正”的標準應該劃在哪里?

在需要比較兩個運動員時,生理性別帶來的優勢,乃至體重和年齡帶來的優勢,有時候是不可逾越的。另外,某些競技項目會產生直接的身體碰撞,如果差距太大,可能不利于保障運動員的安全和健康。

金牌只有一個,奧運參賽資格也是有限的。競技體育從來都需要制定出一些標準,劃分出一些組別。而每一次劃分,都難免會有不公,會有人獲利,有人受損。

用查外表特征來區分男女運動員?但有些女運動員只因為外表不夠“女性化”就會被過度針對、過度檢查。同時具有男女特征的雙性運動員,又該如何分組?

用性染色體來區分男女運動員?但染色體對體能的影響其實是間接而非直接的……患有先天性腎上腺皮質增生癥(CAH)的XX染色體女性,可能看上去完全像個男性,而且擁有男性水平的睪酮。而患有雄激素不敏感綜合征(AIS)的XY染色體男性,可能看上去完全像個女性,也沒有獲得睪酮賦予的額外優勢。

跨性別運動員單獨分組比賽?如果沒有足夠的跨性別運動員參與,比賽可能根本組織不起來。

要求跨性別運動員必須做過性別重置手術?對體能來說,手術的影響未必大過激素治療的影響。另外,并不是每個跨性別運動員都有做手術的機會——也許醫療原因,也許經濟原因,也許TA所在的地方這樣的手術仍不合法。設置這樣的要求,會讓這樣的運動員失去參與的機會。

要求跨性別運動員必須按照“出生性別”來參賽?在美國德克薩斯州出過這樣的案例,跨性別男摔跤運動員馬克·貝格斯(Mack Beggs)出生時是女性,但高中時開始使用睪酮改變性別,然而因為德州規定必須按照“出生性別”參賽,結果貝格斯被分為女子組——在2017~2018的兩年里,他取得了89勝0負,輕松拿下2次女子組州冠軍。這……似乎也不是特別“公平”。

用睪酮水平來區分男女運動員?這正是現在的做法。但正如前文所述,對于上半身力量和爆發力很關鍵的項目,激素治療未必能完全消除“不公平的優勢”。還有些從來都認為自己是女性的雙性人選手,后來檢出天生的睪酮水平超出普通女性區間,被要求需接受額外的抑制激素治療才能參賽,南非女運動員卡斯特爾·塞門亞(Caster Semenya)就遇到了這樣的麻煩——她的睪酮水平到底算是“天賦之一”,還是“不公平的競爭優勢”,至今還在爭議和訴訟中。

……

反對不公平的規則,要求更公平的劃分方式,都是非常合理的訴求。具體的參賽和分組門檻,也是值得不斷探討,不斷修正,不斷演進的。

但,跨性別運動員想參加奧運會,也并沒有錯。

女子87公斤以上級的舉重,最終依然是我國女選手李雯雯以絕對的統治力摘金。而勞雷爾·哈伯德則抓舉120公斤和125公斤均失敗,早早結束了比賽。

哈伯德是在2012年,34歲時公開以女性身份生活,也是在那一年,她開始接受激素治療,至今已經過去了9年。

她的確曾在年輕時舉重,20歲時就取得了300公斤的總成績。那是她在“增強男性氣概”上的嘗試——結果并不成功,由于“強行融入不屬于自己的世界”那種痛苦,哈伯德在23歲時停止了舉重訓練,此后中斷了很多年。

在轉換性別5年后的2017年,哈伯德才又回到舉重賽場上,那年她39歲,今年她43歲,早已過了舉重選手的黃金年紀——從2004-2016年的奧運會舉重獲獎者年紀來看,超過35歲的獲獎者寥寥無幾。

這次與哈伯德同場競技,獲得金牌的我國選手李雯雯是21歲,銀牌獲得者埃米莉·坎貝爾27歲,銅牌獲得者莎拉·羅布斯33歲。

哈伯德的故事,不是一個“為了贏不惜男扮女裝”的騙局,而是一個充滿彎路和掙扎的人生。

跨性別女運動員可能擁有一些體能上的優勢,但她們也確實背負著獨有的荊棘和重負。

目前奧委會的規定也不僅僅是“10nmol/L”,還有“必須以新性別的身份生活至少4年”——四年都夠讀完一個本科了,這絕不是個短時間。

跨性別女運動員哈伯德賽前訓練 | 東方IC

體育和奧林匹克,應該可以成為所有人的支柱——無論是順性別女性,還是跨性別者,她們都應該有公平競爭的機會。二者的機會,并不一定是完全互斥的。

事實上,已經有人提出了其他的分組辦法。

2019年《醫學倫理學雜志》上的一篇論文建議,創立一種類似殘奧會分組的算法,來給奧運會的所有運動員進行分組,各種會影響公平的生理參數和社會參數都可以納入計算,身高、體重、年齡、睪酮、血紅蛋白、耐力、性別認同、社會經濟地位……根據算法結果,運動員被分到相對最公平的競賽組。當然,要生成一個合適的算法很難,還需要大量的研究數據作為參考。

還有一種建議是,將“男子組”改為“公開組”(open),成為任何人都可以參與的一個組別。每個跨性別運動員根據個案進行分析,看究竟應該分到“女子組”還是“公開組”。這個辦法的好處是,在參與女子組會顯失公平的狀況下,可以既不剝奪跨性別女運動員的參賽機會,又沒有強行將她們定義成男性。

未來,我們中國或許也會出現優秀甚至頂級的跨性別運動員。比起一味反對跨性別運動員參賽,我們何不去做更多研究,去爭取更多的話語權和裁量權,去參與制定更合理的規則呢?

愿體育比賽越來越公平,愿最好的運動員獲得勝利。

參考文獻

[1]Hilton, E. N., & Lundberg, T. R. (2020). Transgender women in the female category of sport: perspectives on testosterone suppression and performance advantage. Sports Medicine, 1-16.

[2]Roberts, T. A., Smalley, J., & Ahrendt, D. (2021). Effect of gender affirming hormones on athletic performance in transwomen and transmen: implications for sporting organisations and legislators. British journal of sports medicine, 55(11), 577-583.

[3]Wiik, A., Lundberg, T. R., Rullman, E., Andersson, D. P., Holmberg, M., Mandi?, M., ... & Gustafsson, T. (2020). Muscle strength, size, and composition following 12 months of gender-affirming treatment in transgender individuals. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(3), e805-e813.

[4]Chen, Z., Zhang, Y., Lu, C., Zeng, H., Schumann, M., & Cheng, S. (2019). Supervised physical training enhances muscle strength but not muscle mass in prostate cancer patients undergoing androgen deprivation therapy: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in physiology, 10, 843.

[5]Knox, T., Anderson, L. C., & Heather, A. (2019). Transwomen in elite sport: scientific and ethical considerations. J. Med. Ethics, 45(6), 395–403. doi: 10.1136/medethics-2018-105208

[6]Lapauw, B., Taes, Y., Simoens, S., Van Caenegem, E., Weyers, S., Goemaere, S., ... & T'Sjoen, G. G. (2008). Body composition, volumetric and areal bone parameters in male-to-female transsexual persons. Bone, 43(6), 1016-1021.

[7]Kvorning, T., Andersen, M., Brixen, K., & Madsen, K. (2006). Suppression of endogenous testosterone production attenuates the response to strength training: a randomized, placebo-controlled, and blinded intervention study. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 291(6), E1325-E1332.

[8]Scharff, M., Wiepjes, C. M., Klaver, M., Schreiner, T., t’Sjoen, G., & Den Heijer, M. (2019). Change in grip strength in trans people and its association with lean body mass and bone density. Endocrine connections, 8(7), 1020-1028.

[9]Harper, J., O'Donnell, E., Khorashad, B. S., McDermott, H., & Witcomb, G. L. (2021). How does hormone transition in transgender women change body composition, muscle strength and haemoglobin? Systematic review with a focus on the implications for sport participation. British Journal of Sports Medicine.

[10]Gooren, L. J., & Bunck, M. C. (2004). Transsexuals and competitive sports. European Journal of Endocrinology, 151(4), 425-430.

[11]Harper, J. (2015). Race times for transgender athletes. Journal of Sporting Cultures and Identities, 6(1), 1-9.

[12]Kornei, K. (2018). This scientist is racing to discover how gender transitions alter athletic performance—including her own. Science | AAAS. doi: 10.1126/science.aau8732

[13]Morris, J. S., Link, J., Martin, J. C., & Carrier, D. R. (2020). Sexual dimorphism in human arm power and force: implications for sexual selection on fighting ability. Journal of Experimental Biology, 223(2), jeb212365.

[14]Hubal, M. J., Gordish-Dressman, H. E. A. T. H. E. R., Thompson, P. D., Price, T. B., Hoffman, E. P., Angelopoulos, T. J., ... & Clarkson, P. M. (2005). Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. Medicine & science in sports & exercise, 37(6), 964-972.

[15]明白知識(2021)改變性別后參加奧運會比賽,公平嗎?https://mp.weixin.qq.com/s/2hvfwB5gSdqoGnYDBz3ANg

[16]Questions raised about fairness in Olympics qualification criteria. (2021). Retrieved from https://www.savewomenssport.com/media-releases/may-7th-2021----questions-raised-about-fairness-in-olympics-qualification-criteria-

[17]WEIGHTLIFTING AND AGE. (2018). Retrieved from https://torokhtiy.com/blogs/warm-body-cold-mind/weightlifting-and-age

作者:游識猷

原標題:《奧委會用激素水平決定“能否參加女子組比賽”,這合理嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司