- +1

公開課|白謙慎講晚清官員和書法:巨變時代的精英生活

本講座系三聯書店“書店里的大學公開課”系列講座之一,由白謙慎講“從傅山到吳大澂(共三講)”。

本講以晚清官員吳大澂及其友人的日記和信札為基本史料,對晚清官員日常生活中的書法活動做一初步的研究。涉及的問題有日課、應酬書法的主要形式和數量、人口增加對應酬書法的影響以及提高書寫效率的種種策略等。本講還要討論為什么晚清官員不賣自己的作品,以及中國社會中特殊的索書現象。本講主要的關懷是,把對晚清最后一二代政府官員的書法活動的描述和分析,作為觀察處在巨變之中的中國社會精英文化生活的一個重要視點。

澎湃新聞經三聯書店授權發表講座錄音整理稿,三聯書店的微信訂閱號是“三聯書店三聯書情”。

我選擇吳大澂,是希望通過研究吳大澂來觀察中國文人藝術在晚清的狀況。我關心的主要是大約在1850-1900年間,大體上是同治和光緒年間,活躍在晚清政壇上的官員的文化活動。他們生活在和傅山完全不同的時代,西方列強侵入中國,面對的挑戰非常多元。研究過程中發現,晚清留下非常多的史料,可以揭示很多活動的細節。有兩種史料,一是日記,晚清人喜歡寫日記,曾國藩有日記,據說李鴻章也有日記,吳大澂有日記,曾國藩的兒子也寫日記。還有他們的信札,為我們研究當時的文化情況提供了比較多的資料。所以我描述的一些情況不完全是只有晚清獨有,可以追溯到更早。但是在晚清,可以讓我們能夠更細致地了解中國文化的這些特點。

研究吳大澂還有一個原因,在吳大澂去世之后,中國文人的文化逐漸走向終結。吳大澂1902年去世,1905年科舉制度廢除,因此,這也是我們能夠觀察的最后一兩代文人士大夫。

昨天講到,我是研究精英文化的,吳大澂的圈子都是大官,嚴格來講我是研究晚清大官文化的,最小的官員就是他的老師蘇州太守吳云。蘇州是文人文化的重鎮,也是當時最富庶的城市,他是那里起家的。其他的人物都起碼是道臺,相當于今天的地委書記,而且都是最富裕地區的道臺。因為要玩收藏,經濟得發達。進一步研究中,我發現晚清官員要寫很多字,這引起了我的注意。為什么中國人這么喜歡官員寫的字,吳大澂那個時代的生活方式,書法在他們的日常生活中居然占有那么重要的地位。這都是我的問題。今天我通過演講向大家做一個介紹。

什么是書法?

研究書法史這么久,還要提出這個問題?不要以為這個問題很好回答。吳大澂時代出現了碑學,什么是書法的概念就出現了一些模糊地帶。

昨天我講了《蘭亭序》,我如果說王羲之的《蘭亭序》不是書法,你們馬上把我轟出三聯韜奮書店,但有了碑學,大量無名氏的刻寫也成了書法。

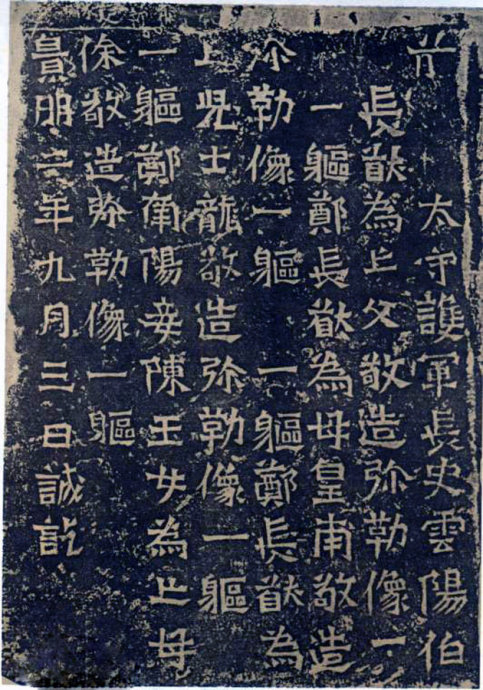

這是北魏《鄭長猷造像記》,龍門二十品之一。康有為說好得不得了。其實你看它缺胳膊少腿,字寫得很怪異,是當時不被認為是書法家的人寫的,這個前字的立刀就沒有了,刻得怪怪的,歪歪扭扭的,你說它是書法嗎?但今天就被認為是書法,今天的美術全集、書法全集都把它收入進去了。一些在古代不是書法的字跡被包括進了書法,書法的包含度發生了很大的變化。

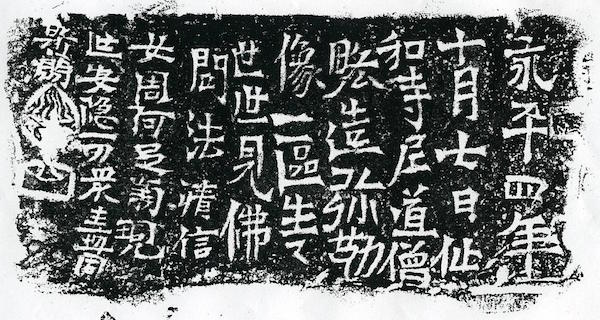

這是北魏《永平四年造像記》,龍門百品之一。

龍門二十品、一百品,有很好聽的名字,其實這可能就是小和尚隨便刻的。你看,彌勒的“勒”少一橫。但康有為說這個好,“魏碑無不佳者,雖窮鄉兒女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有異態,構字亦緊密非常。”(康有為《廣藝舟雙楫》)人們開始欣賞這個東西。所以書法的審美發生了很大的變化,也囊括了過去一些很多人們不認為是書法的東西。20世紀情況更復雜,一是有大量出土的文字遺跡。二是我們對藝術特別是書法的態度受到了現代藝術研究的影響。

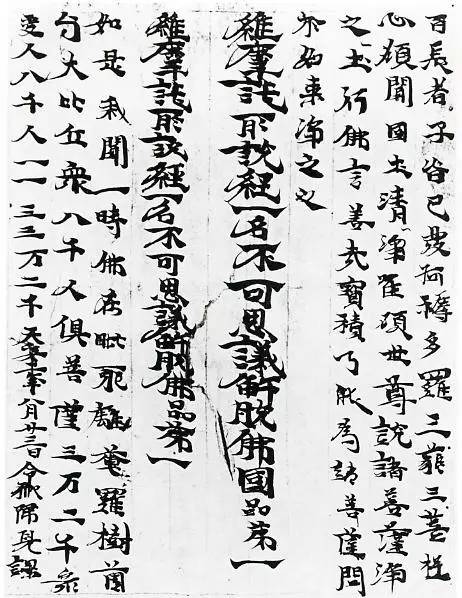

敦煌研究院編的《敦煌書法》把這件也編入進去了,可是你一看內容,是小孩子在練字,你看“一一三三”,都不是完整的文句。這就提出一個問題,是否毛筆寫的都是書法?如果毛筆寫的都是書法,那就遇到問題,有什么不是書法?

或者我們可以換一種方式來問問題:在古代留下的文字遺跡中,什么不是書法?在那些今天被我們當作“書法”的古代文字遺跡中,是不是都是藝術品質高的“作品”?如果寫得不好的古人的字,還算是“書法”嗎?不要以為古人都會寫字,明末清初四大公子之一的冒襄娶了秦淮名妓董小宛,冒襄的字寫得很差,名氣很大,一寫字別人就收藏。

我為什么提這個問題?因為我發現晚清官員寫很多書法,我就要定義,什么是書法?而且書法具有日常的必要性,這個必要性是繪畫、唱歌、跳舞都不存在的。什么叫日常必要性?打個比方,皇帝死了,朝廷下令全國一百天不許畫畫,這個國家照樣運營;一百天不許唱歌、跳舞,照樣運行。一百天不許寫字,當經濟發展到一定程度,國家就亂套了,你不能自己背著藥方跑到藥店說大黃、枸杞子云云。加上中國方言多,對方聽不懂,再抓錯藥。寫字在中國是必要性的,可是你一寫,白紙黑字就成了書法?所以我在討論書法的時候有嚴格的定義區分。

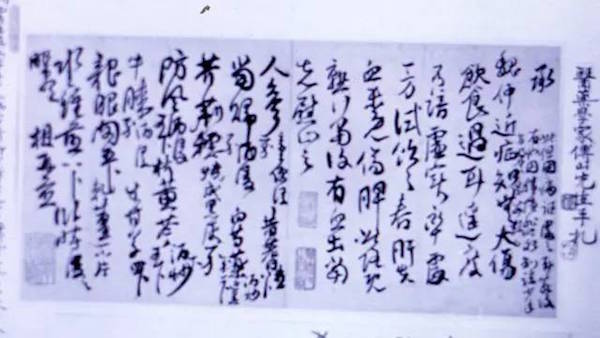

這是傅山的信札和藥方,故宮博物院收藏。藥方里有人參、當歸等等,現在都當書法來收藏。

但是,我在今天演講晚清官員和“書法”時,需要暫時排除一些類型的書寫。今天我要講的書法是比較純粹的書法,古人其實很清楚,他們收藏的時候不用書法這個詞,他用翰墨、墨跡、手札,他講行書卷、草書卷,他不講書法。所以,我下面要討論的,是和今天的藝術創作比較接近的那部分書寫活動,我稱之為“書法活動”。

晚清官員的書法活動

晚清官員在日常生活中要寫很多觀賞性的書法。我討論的墨跡也是主要用來觀賞的“作品”,如對聯和扇面。也就是說有比較明確的創作意識的書寫。讓我們來看看他們寫了多少對聯,寫了多少扇面。為什么寫這么多對聯?為什么寫這么多扇面?

晚清官員日常的書法活動可分為練習、自娛、應酬三種。

有時候這三者也不能完全截然分開。自娛就是自由揮灑,今天高興了寫一篇什么東西,應酬昨天已經講過了,幫別人寫,這是量非常大的一種。我所說的“練習”不是上面說到的令狐歸兒這類的習字。小朋友還不太會寫字,所以練字。我講的官員都是成年人,都是通過了進士的考試,都是很有名的文化人,是已經掌握了熟練的書寫技巧后為把字寫得更好的練習,通常是臨習古代范本。這不是一般的學習,而是再上一層,多少帶有一點藝術方面追求更高造詣的意思。

為什么書法能夠成為中國文人非常重要的藝術愛好?

梁啟超曾經評論書法:第一可以獨樂;第二不擇時不擇地,你要跳舞還要一個比較大的空間;第三費錢不多;第四費時間不多;第五費精神也不多,累的時候也可以寫;第六成功容易,隨時進步,自然隨時快樂(這個是說說而已)。第七,可以讓你集中精力,即“收攝身心。”

在晚清高官日記中記錄自己寫字最多的是曾國藩,但不見得他練得最多,他是記錄得最多。有的人練得很多但不記錄,等會兒我給你們看例子。

曾國藩為自己訂的每日課程的時間表:“每日早起,習寸大字一百,又作應酬字少許;辰后,溫經書,有所知,則載《茶馀偶談》;日中,讀史,亦載《茶馀偶談》;酉刻至亥刻,讀集,亦載《茶馀偶談》;或有所作詩文,則燈后不讀書,但作文可耳。”

曾國藩每天早晨大字寫一百,應酬字少許。他很清楚練字不是應酬字。曾國藩的學生李鴻章事事效仿老師,他也練字。

這時,李鴻章是漢族官員里權力最大的,直隸總督,北洋大臣。每天練一篇,一百來字。

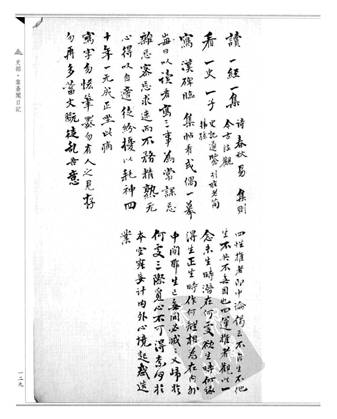

李鴻裔是曾國藩最信任的幕僚,他年齡比曾國藩小很多,四川人。你看他的日課,每天讀一經一集,看一史一子,寫漢碑,臨集貼。每天都有讀、看、寫三件事,其中就有寫書法這件事。這都已經是功成名就的人了,可以看到寫字在他的生活中很重要。

曾國藩的兒子曾紀澤,中國駐歐洲的大使,跟父親一樣每天練字,也有日課,而且更為系統。他有時按照篆隸正草的次序臨帖,今天練篆書、明天練隸書、后天練楷書,再后天練草書然后再回來,非常有系統。

還有很多官員,他們也寫日記,但由于臨帖一事在日常生活中太過平常,所以,他們日記中經常不記載。但是他們留下的書跡卻告訴我們,他們經常練字,也有日課。

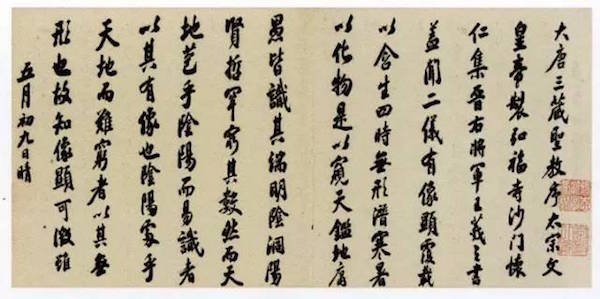

翁同龢是同治皇帝和光緒皇帝的老師。這是在1889年臨張遷碑后寫的跋語,“……臨畢,每日三二頁”,原因是這段時間比較空,“朝廷有嘉禮,近臣得休沐”。近臣就是皇帝身邊的人,嘉禮是光緒皇帝要大婚,大臣放半個月假,放假干什么?臨帖。每天臨兩三頁,臨隸書。

這是我今年拍的,他的五世孫翁萬戈先生在美國,我每年都去看他,這是1899年臨的衡方碑。

這是1902年臨的《爭座位帖》。這些作品在翁同龢的日記中都沒有記載,但我們看到了他留下的作品,所以寫字臨帖是晚清的高官最經常的一件事。

我們再看潘祖蔭,他是很大的官,跟翁同龢一樣,也是蘇州人,是吳大澂的老鄉。他特別喜歡吳大澂寫的篆書,他問吳,“大篆應從何處入手,便中示及,好學之意甚殷”,“吾弟從前作篆,從何入手?若始作篆而即從鐘鼎臨摹,似難措手也。散盤曾臨百本,能臨一本見惠乎?”我也想練,請你告訴我怎么樣來練大篆。

《散氏盤》在臺北故宮,銘文357字,一般來說不可能一天臨一通,因為大篆相對比較慢,三天臨一通,一百本差不多就臨一年,所以可以看出吳大澂花了多少精力來臨。

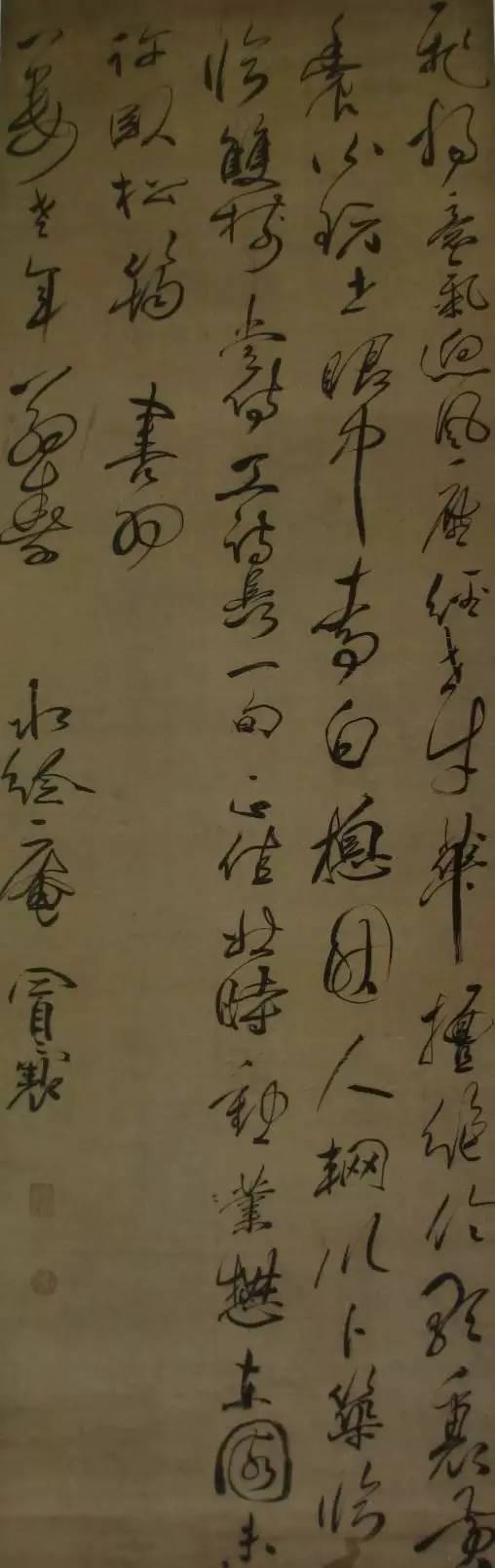

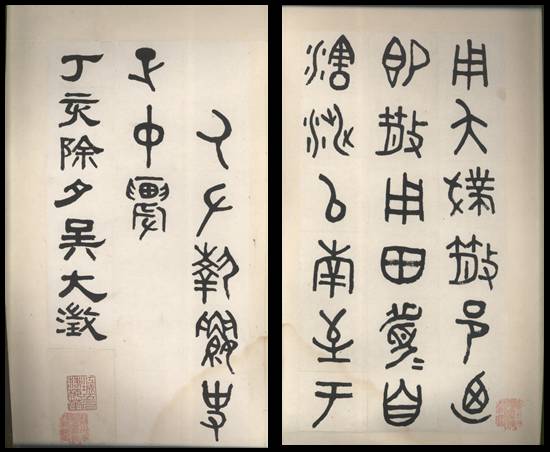

這是吳大澂在1887年除夕臨完的《散氏盤》,現在由蘇州圖書館收藏。近年來我國內拍賣市場非常活躍,出現過好幾通吳大澂臨的《散氏盤》,所以吳大澂也很用工。潘祖蔭問吳大澂該怎么樣臨。

吳大澂說,你應該臨石鼓文比較容易。潘祖蔭給吳大澂寫信說,“臨石鼓文悶極,寫一紙即撕去。俟臨百本后再就正耳。”這些零星的記載告訴我們,晚清官員在臨習古代碑帖日課方面是花了大量的時間。

在他們的日常生活中,除了臨帖,日常的書法活動還包括友朋之間切磋書法和獨自領悟書法。

打個比方,曾國藩有一個朋友何紹基(字子貞,1799-1873)是晚清最有影響的書法家,曾國藩與其見面時,常切磋書法,曾的日記中有記錄, “酒后,與子貞談字。至子貞處,觀渠作字,不能盡會悟,知平日所得者淺也。”他一看何紹基寫的字,覺得自己寫字還不行。

李鴻裔是曾國藩的幕僚,曾國藩寫到:“與眉生論古人作字之法,至燈時散。”可以看出他們對書法是非常嚴肅的態度,翁同龢日記還記有“未出城,臨帖,悟‘戒虛鋒’一語。”“邇來稍悟書法,落筆需曲折并須靈動”,臨習的過程中,不斷反思。

為什么晚清官員要花這么多時間練字?當成為主要的愛好之后,官員之間其實都非常在意自己的書法,在意到什么程度?你們不可以想象,非常挑剔。今天我看有的書法家寫字賣錢,寫完就拿走吧。但真正嚴肅的場合他們非常重視,因為他們知道在他們的群體里懂書法的人非常多,馬虎不得。

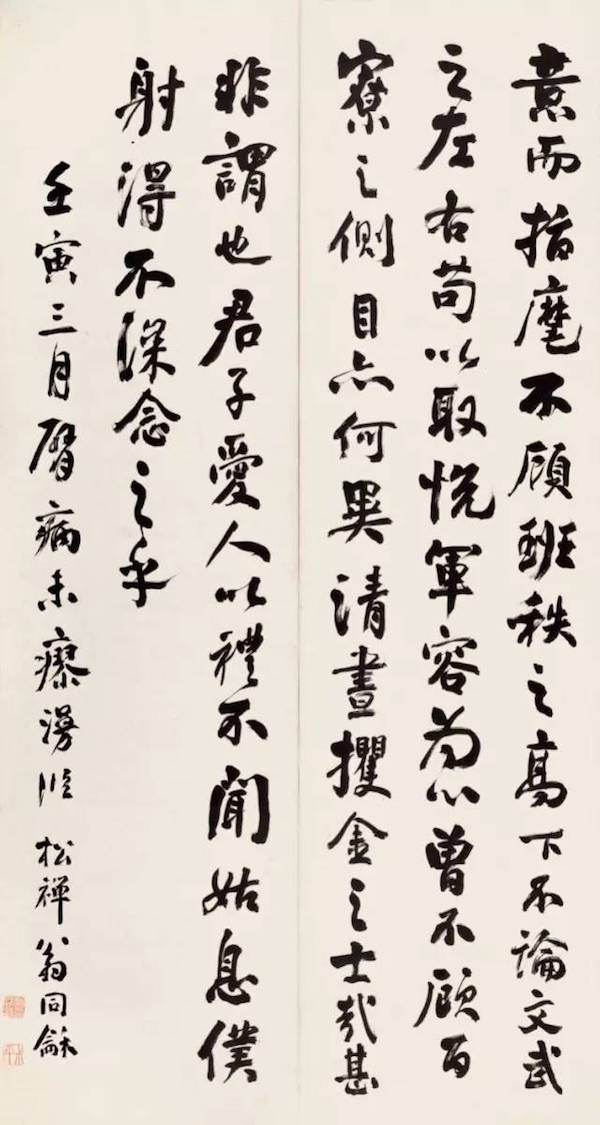

我舉個李鴻章的例子。張佩綸是李鴻章的女婿。張佩綸在致友人的書札中,曾專門提到李鴻章為人寫對聯的事:“合肥每年必寫楹聯一二月,藉以消夏。戊子(1888年)后因病中輟,家人以解衣磅薄,出汗過勞勸止。去年九月,因為兄舊居明致書屋榜,乃先君齋名,必欲親書,恐手生荊棘,活腕十余日始書之,因復書楹聯……”

李鴻章是合肥人,因為他名氣大,欠了好多字,集中在每年夏天兩個月,天熱,空閑時沒什么事做,他就寫字。1888年因病停了一段時間,家人不讓他寫了。九月,李鴻章的哥哥因為要改造一個屋子,屋子的宅名原是李鴻章的父親寫的,所以李鴻章決定親自重寫牌匾。但由于生病,已經有相當一段時間沒有寫字,他擔心手生寫不好,練習十幾天自己滿意了才寫。可以想象他們的認真程度,首先自己心里就有一個比較高的檻。

應酬書法的主要形式和數量

從我接觸的材料來看,扇面和對聯是應酬書法中最為流行的形式(晚清人并稱之為“扇對”),其數量遠遠超過條幅、手卷、冊頁。

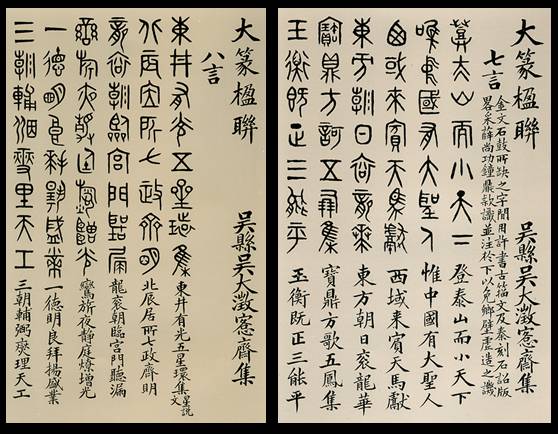

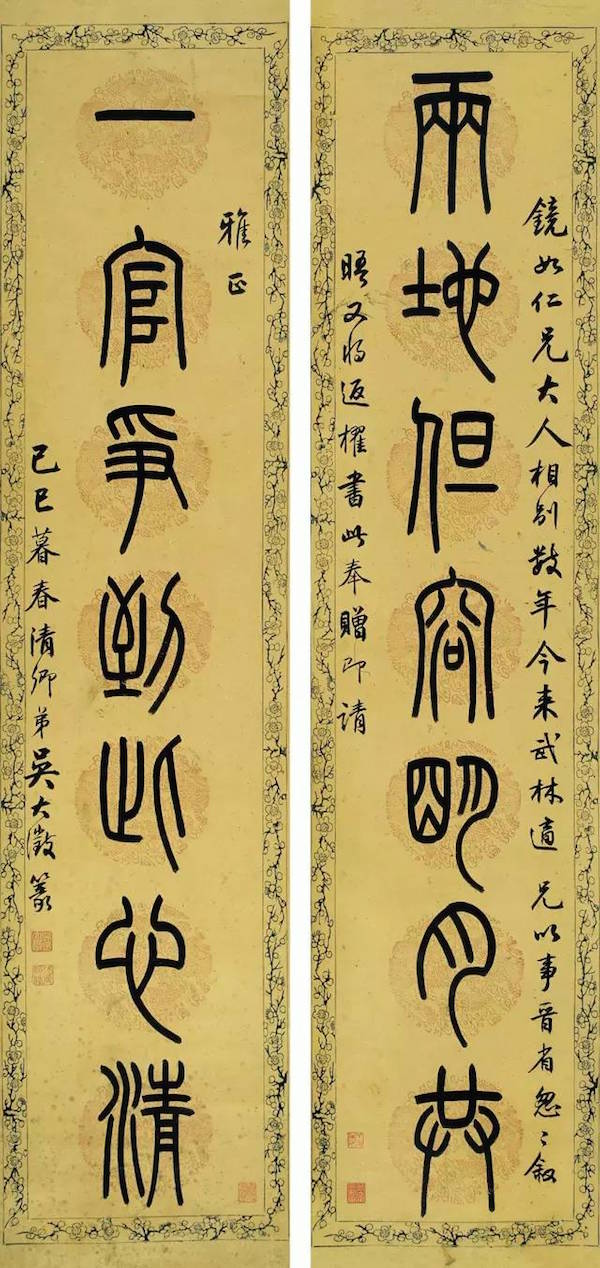

如果我們查看近年中國大陸主要拍賣公司的拍賣品,剔除那些明顯的偽作,在晚清官員(如曾國藩、左宗棠、郭嵩燾、李鴻章、沈葆楨、翁同龢、吳大澂、張之洞、曾紀澤等)的書法中,數量最多的正是對聯。雖說主要拍賣公司提供的并不是一個完整的統計數字,但是用它和晚清的日記相印證,足以說明對聯是晚清最流行的書法形式。這是一個很重要的現象。基本是從清代中期開始。扇面更早,明代中期就開始了。吳大澂寫對聯打在格子里,寫得非常工整。

晚清一些高官書寫對聯的數量遠遠超出了我們的想象。以曾國藩為例,同治三年(1864)三月,曾國藩一共書寫了106副對聯。同治七年(1868)二月,曾國藩共書寫對聯146副。他每個月書寫百馀副對聯是常態,而非偶然。

這些對聯都是送人的,你就可以知道社會的需求量有多大。很正常。

再看翁同龢。同治七年十月,翁同龢護送妻子的棺柩回故里常熟安葬。在常熟,翁同龢寫了很多字。十月初三日“竟日大雨,不能掃墓。為人作楹帖五十馀、扇十馀,手腕欲脫,觀者如堵墻。”一天楹貼五十多個,扇面十多個,起碼六十多,有可能七十多。

曾紀澤日記中關于寫扇對的記載很多。同治十年(1871)十二月十八日:“(早)飯后,……寫八言對聯十七副。(午)飯后……寫八言對聯五副,五言對聯四十副。夜飯后……寫折扇,篆書者一柄,楷書者一柄。”這一天曾紀澤寫了八言對聯22副,五言對聯40副,扇面2張,共64件扇對。如果從午飯后到晚飯前,一共5小時的話,寫了45副對聯,等于一小時9副,7分鐘一副。

所以量很大,一天寫六十幾件,可這還不是最多的。

從目前已知的資料來看,一日內書寫量最大的是何紹基。何紹基在道光十六年(1836)成為進士步入仕途后,求字者絡繹不絕。道光二十四年(1844)四月十一日,何紹基在京師,“寫對聯將百副。”次日,“寫大字對聯七十馀副。”道光二十五年(1845)十月初七日,何紹基在京師,“醉后寫對子至八十馀副,可云暢筆。”咸豐二年(1852)九月初八日,在京師,“寫大字至暮,連夜得對子有一百零七副。”何紹基寫對聯多用行書或行楷書,速度較快,但數量如此之大,也確實令人瞠目結舌。

晚清官員寫扇面也非常多,在數量上幾乎可與對聯匹敵。對聯一般是一個人完成,扇面可以兩個人甚至多個人完成,可以一面書法,一面繪畫。

這個扇面有五個人的東西,吳大衡、吳大澂、汪鳴鑾等,基本都是做官的。汪鳴鑾是吳大澂的表弟,做到吏部侍郎,相當于中央組織部副部長,他們都是蘇州的。吳大澂的弟弟吳大衡也是進士,你看一個扇面五個人寫。

吳大澂好朋友顧肇熙日記記載:同治五年七月二十五日,“望云來,囑代揮扇,下午為便面十二紙。”

扇子作為驅暑用具,通常在暑期會需求多些。曾紀澤同治十三年(1874)四月和五月日記有寫扇子的記錄較多:四月廿一日,“寫女折扇四體書者二柄。……夜飯后,……寫男折扇四體書者一柄。”廿三日,“寫折扇二柄。……寫宮扇二柄,一錄舊作,極細密,一作四體書。”四月共寫了45柄扇子。五月,共寫52柄扇子。

寫扇子比寫對聯慢,所以數量上相對比對聯少一點。而且扇子寫錯了也比較麻煩。

意大利傳教士利瑪竇有一本書非常好看,叫《中國札記》。中國人習以為常的事情,利瑪竇很好奇。我們很多習俗自己都忘了,他都給記下來。他發現中國人用扇子很多,他說在這里有一種特殊的行業,遠比別處普遍,那就是制扇業,扇子通常是在酷熱季節用來扇風的,各個階級的男性、女性都使用,在大庭廣眾中,如果不帶扇子會被認為缺乏風度。盡管天氣已經使人避風而不是扇風,他們還是帶著扇子。有時候扇子上寫著一些格言甚至是整篇詩詞,扇子作為友誼和尊敬的象征是最經常互相贈送的禮物,在我們的住處有滿滿一箱這類的扇子禮品,都是朋友表示敬意贈送給我們的。我們也拿來送人作為友誼的贈禮,很容易想象在各處從事于制扇業的工匠數目有多少。

你看人人拿著扇子,扇子已經成為道具。西方的肖像畫經常拿著白手套,中國肖像畫是拿如意,否則手不知道如何放,拿扇子也是中國人當時的習慣。我有一個老師叫張充和,大家可能知道,她說她年輕的時候,在蘇州開昆曲的曲會,二三十人每人一把扇子,等于是一個移動的畫展,互相傳看扇子。扇面的需求量為什么這么大?因為一個人可以不只使用一把扇子。

對聯在清初開始流行,清代中期以后,成為最為流行的書法形式。在此之前,扇面應是最為流行的書法形式。比條幅、手卷數量上多得多。

利瑪竇說了,不管季節,冬天也帶扇子。比如,同治十三年(1874)十一月十三日,曾紀澤一天寫了26柄扇子,此時正在冬季。光緒三年(1877)二月二十八日,曾紀澤“夜飯后為靜臣弟寫扇,插泥金字四扇,搭包五色字、泥金字共三十扇。”此時是春季,天還不熱,一晚上寫了三十多把扇子,數量可觀。

對聯、扇面的使用

挽聯、喜聯、各種建筑上用的對聯。光緒皇帝結婚的時候宮廷用對聯,多少大臣都參加書寫,好幾百幅的寫。

但對聯最大的用途還是作為日常生活中的禮品。同治七年(1868)翁同龢護送亡妻和一位兄長的棺木回籍埋葬,一路上各地的地方官派官兵和車船分段相送。對效力的官兵,翁同龢除了付銀兩酬勞外,就是送扇對致謝。如八月十五日:“夜遣兩弁歸,每人十兩、扇對。”九月初四日,“遣鼎營三炮艇歸,各酬二金并扇對。水手每船三千。”

以上說的是私事,其實書法也被用到公事中。

慈安太后于光緒七年(1881)三月去世。翁同龢參與出殯事,對很多人幫他把事辦得很圓滿,翁同龢很感謝,除了銀兩還贈送扇對:“房東劉姓二兩(扇對),茶房二兩,廚房四兩,陳頭兒二兩,張姓二兩(扇對),王姓童子二兩(扇對)。旗牌張聯芳送禮四,二兩(扇對),段把總送物(扇對),李長齡送茸一兩(扇對),恒和廠送菜(扇對),李瑛送菜(扇對兩分)。”不是誰都給扇對,出力多的給扇對。也不是拿扇對抵錢,但你這些扇對加起來就知道有多少了,都是他們自己寫的。

曾國藩在和太平軍作戰時,甚至用自己的書法來犒賞部下。他在日記中寫道:“念各營官去年辛苦異常,無以勞之,思每人給對聯一付,下半日共寫十七對。”

古人講字如其人,他們的統帥給下面的部將寫字更表示之間的親密關系,也是帶有公共性的功能。但是,即使是揮手可就的書法作品,曾國藩也不隨便出手。他的日記有這樣的記載:“營官各賞對一副,其丙辰冬日曾賞對者,此次不賞。”去年給過的今年就不給了。

在京官員特別是高官,還有一項書法應酬,那就是為來京參加科考的舉子們寫字。翁同龢光緒三年四月十二日日記記載:“寫對極多極忙,皆下第將歸之客也。”各省的學政也常常有類似的應酬。

如何提高書寫的效率

當寫字量這么大的時候,就要提高書寫效率,對聯需求這么多,要準備對聯。

我見過有學者講何紹基寫對聯,當場撰當場寫,我覺得不可能,其實大都是事先準備好的。

咸豐十年(1860)三月五日,潘祖蔭(伯寅)向郭嵩燾出示了一冊其祖父、曾任大學士的潘世恩(1769-1854)“手錄聯語,屬書數字”。郭嵩燾題了兩首詩后跋曰:“歲丁未,曾乞文恭公師楹書,十年兵火,舊藏書帖多殘毀散失,而此書獨存。伯寅理卿出吾師手錄聯語一冊,敬題二詩于后。”

吳大澂也曾手錄自己所集大篆聯語一百七十五。第一對:“登泰山而小天下,唯中國有大圣人。”另外還有各種對聯的收集,幫助寫對聯。中國文人寫對聯,律詩里就有對子,八股文里也有對仗句,所以他們寫對聯的工夫很好,但即使這樣,他們也要提前準備好對聯,以備不時之需。

代筆的問題

此外,當官的實在來不及就找人代筆,代筆現象蠻多的。第一就是幕僚代筆,有時候找家里的帳房先生代筆。

對研究書畫的人來說,代筆問題是鑒定時遇到的很大的挑戰,傅山就有兒子和侄子代筆,所以他說“俗物面逼”,傅山憤恨在心里,你得到是真的又怎么樣?給你亂寫。代筆現象最麻煩的地方就是并非全部代筆,而是部分代筆。曾紀澤同治十三年十一月日記記載:“寫三體書四柄,其楷書則皆請錦堂代筆,余僅作篆、隸、草也。”他說寫三體書,其實是四體書,篆書、隸書、草書他自己寫,楷書他找帳房先生幫忙寫,所以鑒定就很困難,只是部分代筆。

還有更有意思的,有一個朋友,找曾紀澤寫十五幅對聯,曾紀澤說太忙。朋友說沒事,我找人給你寫完了,拿過來你題個款。這就叫假字真款,真款真印。

落款的技巧

說到落款,往往正文和落款分開書寫。一些晚清官員在寫對聯時,經常只寫對句,暫不落款,積到一定數量后一起落款,這樣可以避免不斷換筆,效率比較高。落款的時候集中落款,集中蓋圖章。這個也有記載的,曾國藩在日記中記到:“巳刻寫對聯三付,下款十余付,皆送竹屋者。”這里的“下款”亦即落款。寫款多于寫對聯,就證明他把以前沒落款需要落款的都給落了。在曾紀澤的日記中,類似的記載更多,如同治十三(1874)十一月廿八日:“寫對聯二副,屏幅四紙。飯后寫四體書屏四紙,寫對聯款五副。……寫對聯款十五副,寫折扇款十五柄,夜飯后又寫五柄。”他那天專落對聯落款就落了20幅,另外還寫扇面款20個。

為什么不落上下款,這不僅僅是效率的問題,還有稱謂中的禮數問題。中國人經常講稱謂,你要看贈與對象來安排上款稱呼,下款稱呼也要有變化,所以他放在那兒統一落款是有其他考慮。落款也給我們的鑒定帶來了一些困惑。

曾紀澤出使歐洲的時候,當時中國比較窮,他沒什么禮物可以帶,在中國本來就是寫字做禮物,他就帶了自己準備好的扇面、對聯,帶到歐洲去,見到外國朋友就送給別人對聯、扇面。據他光緒七年(1881)四月十一日日記記載:“清撿早歲所書楹聯、屏幅等件,以聯一副、屏四幅,寫款送日本駐俄參贊尾崎三良,且寫一函答之。”

早歲所書楹聯,寫款送日本駐俄參贊。對聯的內容可能是兩年前寫的,落款是兩年后寫的,但都是真字真款。董其昌也有這樣的問題。所以蠻復雜的,我們要了解古人創作的很多情景才能比較準確地做出一個判斷。

對聯為什么這么流行?第一,清代禮學興盛,對聯這種比較對仗的受到歡迎,第二,清代書法有碑學的興起,篆書、隸書、楷書的書寫比較慢,對聯多寫正體字楷書、隸書、篆書,雖然比較慢,但字數少,而且對章法的要求比較容易,所以就效率來講還是對聯高。

墨汁的準備

你們如果沒有寫字的經歷不知道磨墨多困難。我講一個張充和的故事,她喜歡寫小楷,寫得很好。我問她,你怎么不寫大字?她說,沒人給我磨墨。我們一般研究藝術史的人會找很復雜的原因解釋,其實有時候原因很簡單,要寫大字,要磨好長時間的墨。

王鐸有一次臨寫淳化閣帖,三弟王鑨磨墨三日,方竟一卷。

又有一次,靜觀和尚知道王鐸要來崇效寺游覽,提前兩天就磨好了墨,等他來寫字。還有一次,王鐸即席揮毫,磨墨的書童竟至“僵欲倒”。所以磨墨是一個很不容易的事情。

古人請不了書童,又要磨墨,那就邊磨墨邊讀書。吳大澂的好朋友顧肇熙在日記中記載:同治三年五月九日“早起,磨墨半杯,讀文十遍。飯后讀文十遍,磨墨少許。……回館,燈下磨墨少許,讀文十余篇。”這都是古人讀書的細節,如果家里有錢雇書童磨,沒錢就自己磨,但不能浪費時間,一手磨墨,一手讀書。

這種情況下,墨汁出現了。最早在18世紀出現了墨汁,做拓片都是墨汁,但質量不太過關。到19世紀下半期的時候,墨汁開始過關,琉璃廠開始賣墨汁了。光緒十六年,葉昌熾“偕允之赴廠東得一閣購墨汁。肆主人謝吉暉,名嵩梁,湖南人。著有《今文房四譜》,論紙墨之性甚詳。所制墨汁,價自二千泉至十兩,有名‘云頭艷’者,墨中暈紫,風日燥烈中用之彌潤,可謂能事矣。”這是在葉昌熾的日記中記錄了墨汁,但是他把“一得閣”寫成了“得一閣”,“一得閣”是湖南人開的,今天到琉璃廠依然可以買到“云頭艷”這個牌子。但墨汁還是不如磨的墨,磨的墨新鮮、層次好。現在機器做的墨汁,碳素太多,太黑,膠重,筆不易拉開,寫字的人就知道了。磨的墨,顆粒稍微大一點,滑動感好,筆毛也容易打開,收放自如,所以發明磨墨機。

王學雷曾撰文證明,蘇州職業書法家姚孟起每天要寫很多字,是他最早請鐘表店造的第一臺磨墨機。以前請人寫字,除了潤格多少,還有磨墨費10文。姚孟起受到鐘表的啟發,在1879年就委托鐘表店制作了第一臺磨墨機,擰上發條就可以磨,發條松了之后擰上再磨,用姚的話說,“較手磨可快十倍”。

兩年后(光緒七年,1881),隨曾紀澤出使歐洲的謝智卿也制造了磨墨機。正月,曾紀澤在俄國,他二十五日的日記記載:“飯后至小村室,觀磨墨機器良久。”此后他經德國到法國,在法國“試演在俄所制磨墨機器,與智卿商改之。”曾紀澤在歐洲用什么驅動我們不知道,但是從日記里我們看到,他請手下一個叫謝智卿的人制造了磨墨機,不斷在試。

為什么晚清官員寫這么多字?

就是因為廣泛的需求。翁同龢日記中有記載:“竟日未出,寫應酬字,覺日短矣。”“作楹帖,凡戈什、巡捕皆持紙來,應接不暇,臂為之痛。”“終日寫應酬字,極忙轉,甚于入直。”

翁同龢慨嘆,寫應酬字比到官署辦公還要忙碌。

我認為寫字這么多,跟人口增加有關。人大的清史教授對我提出這個意見,我覺得很好。乾隆年間人口達到3.5億,19世紀下半葉可能達到4億。傅山生活的時代人口是1億,傅山已經忙得逃到山里去。可能有人會說,人多了,那讀書人也多了,可以寫書法的人也多了。但是,應酬書法的運作,并不是平攤,基本是自上而下的流動模式。

名氣大的人,大家都要他的名氣,所以上層精英寫的量就特別大。晚清當時上海有一個叫楊葆光的文人(新昌知縣),他寫的字也很大量,但滿足的是更低層次的人,他是他那個圈子里名氣大的人。聲望越大的人寫得越多。

那么,為什么扇對會成為應酬書法中最主要的形式?

對聯多最根本的就是效率的問題,對聯寫得快,尺幅大。

你要寫一幅條幅,寫草書還可以,但成功率要低于對聯。對聯兩條14個字就可以撐起八平方尺。中間有點距離就很大了,八言聯更大,非常適合懸掛于廳堂。這是孔府,用了很多對聯。

晚清官員寫扇面也非常多,在數量上幾乎可與對聯匹敵。扇面比較有意思,跟對聯正好形成一個非常有趣的對比。對聯的懸掛是具有公眾性、禮儀性,掛在那兒不動的;扇面是攜帶的,你如果不打開,還有一定的隱私性。你打開了又合起來,具有把玩性,視覺上顯得不是很正式的,帶有隨機性和豐富性。在當時,扇面可以寫得很簡單,你看這個扇面,只有兩行。

當時很多人把扇面當做社會名片。你拿一個曾國藩給你寫的扇面,人一看就知道你這人有點來頭。今天帶個李鴻章寫的扇面,明天帶個曾紀澤的。這是展示社會關系很重要的手段。你不能說我家有李鴻章寫的對聯,你去家里看看吧,那時候也沒微信發朋友圈。但扇子不一樣,可以隨身帶。

晚清的官員不賣字

這跟市場無關。那時,現任官員不賣字,退休的官員可以賣字。晚清官員或文人賣字,常常是生人賣,熟人不賣,朋友不賣。1665年四月何紹基在致長沙家書云:“人都勸我寫字要筆資,老年窘狀,不能不犯既衰之戒,不想筆勞而資不速集,致成留滯。日內已截止來紙,但了案頭殘債,即可往浙矣。”大約在同年六月致何紹京的一札中云:“此次滬上筆資,足資盤費。”

此時何紹基已經罷官。

我們看到,何紹基在寫給家里的家書中說,人都勸我賣字,他晚年不當官比較窮,他到上海,上海是大城市,是最早賣字的。有一些扇莊代理他們的字。通過這封信,你知道他之前沒賣字。讀楊葆光的日記,他當官期間也不賣字的。

不賣字的原因:大概是做官的收入比較高。而且為官期間的潤格很難訂,以官位高低來訂潤格?書寫的日常性也使潤例難訂。

不賣字可能是書寫量巨大的一個重要原因,也使得文人文化得以維護。大家平時大量的通信、題跋和大量的交換都是這樣。正因為不賣字,所以在書法應酬中出現了特殊的禮品經濟——索書。

索求墨寶是非常多的。官員的字什么時候會成為有市場價值的藝術品?一般去世后很快就有價值(有時,還在世時,就有人拿去賣)。劉墉和錢灃(南園)的字在同治、光緒年間(19世紀下半葉),都已經在市場上流通,而且價格不低。翁同龢日記里記載,劉墉的字冊賣40金。“見錢南園對極佳,價極昂。”

現在我們再回到我在演講開頭提出的問題:在古代留下的文字遺跡中,什么是書法?或者,什么不是書法?

我面臨的困難:中國古代的許多書法杰作都是信札、藥方、筆記,都可以是書法。但是,包括了大量的日常書寫,也會遇到問題。我只是為討論方便,把這些不包括進去。

晚清的官員們寫了這么多的字,人們是不是都把它們都作為“書法”呢?其實未必。

打個比方,在古代,人做壽你要收壽幛。著名人物收到的壽幛、壽聯和祭幛、祭聯有時真有多到成為負擔的地步。吳大澂的妻子于光緒乙未(1895)年四月初八日在湖南去世。吳大澂收了200多篇挽聯,掛不開。這么多的對聯怎么辦?很多的時候被處理掉了。曾國藩去世后,曾紀澤收到很多挽聯,他把書法好的挑出來,馀下的分與諸妹,再賞宅中婢仆。

大量的信札怎樣處理?曾紀澤日記記載,他只保留書法好的信札:“夜飯后清理各處信件,書佳者留,應復者寫記,已復者焚之。“

晚清大收藏家、吳大澂的老師吳云編《兩罍軒尺牘》時,委托友人代他整理多年來所收友朋信札,“其筆墨可觀者留之”,不好的燒掉。他沒燒的留到今天,嘉德都可以拍賣。看歷史的變化,可以有很多跟過去不一樣的認識。

現在我再來問一次上面提出的問題:為什么晚清官員會寫那么多書法?

晚清的官員投入那么多的精力在書法上有復雜的社會和文化的原因。最根本的一點,還是書法有體制的支持。

道光二十二年(1842)二月,曾國藩在寫給父母的信中談到,他和九弟曾國荃都在練習書法,“(九弟)二月以來,日日習字,甚有長進。男亦常習小楷,以為明年考差之具。近來,改臨智永《千字文》帖,不復臨顏、柳二家帖,以不合時宜故也。”

當時太平天國沒起來,曾國藩已經考上進士,但進了翰林院還得要考試,考得好仕途輝煌,所以他還在準備習字。近來他開始改臨新帖,因為考官有偏好,不僅僅是自己的喜好,所以還是跟官場的文化有關。

我們至少可以說,在中國步入20世紀之前,書法是中國精英們最為主要的藝術愛好,他們在這方面花了相當多的精力。而就社會生活而言,對官員們的書法的需求量也極大。

美國研究中國思想的學者列文森(Joseph Levenson)指出:在儒家思想主導的中國,“對于古代經典的藝術形式和文化意韻的探求,對于遣詞造句的細微之處的玩味,而不是對有實際用途的技能進行訓練,才是知識表達的主要方式和社會權力的核心內容。”他講得非常好。

列文森的話是針對晚明而言,其觀察基本正確。書法水平的高低是文化資本一個重要的構成。官場認這個,文人士大夫認這個,認這個就能起作用。但晚清和晚明的情況并不完全相同,十九世紀下半期,在晚清官員的知識構成中,已經有了相當的西學成分。

20世紀以來,中國的書寫工具、喪葬文化、牌匾文化、書信文化都發生了很大的變化。書法的生態也發生了極大的變化。“書法”的日常必要性消失了。政治精英整體性地退出了書法,書法不再是精英的藝術。

晚清的官員們生活在一個發生巨變的時代。觀察他們文化活動中的一些細節,自然能加深我們對中國文化在一百多年來發生的變化的理解。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司