- +1

答辯·《光影詩(shī)學(xué)》|媒介間性中的抒情傳統(tǒng)

【按】“答辯”是一個(gè)圍繞歷史類新書(shū)展開(kāi)對(duì)話的系列,每期邀請(qǐng)青年學(xué)人為中英文學(xué)界新出的歷史研究著作撰寫評(píng)論,并由原作者進(jìn)行回應(yīng),旨在推動(dòng)歷史研究成果的交流與傳播。

本期邀請(qǐng)香港科技大學(xué)人文學(xué)院教授吳盛青與三位分別身在東京、新加坡、海德堡的青年學(xué)者共同討論其新著Photo Poetics: Chinese Lyricism and Modern Media Culture《光影詩(shī)學(xué):中國(guó)抒情傳統(tǒng)與現(xiàn)代媒介文化》。本文為德國(guó)埃爾朗根-紐倫堡大學(xué)博士后研究員王瑞的評(píng)論文章。

一

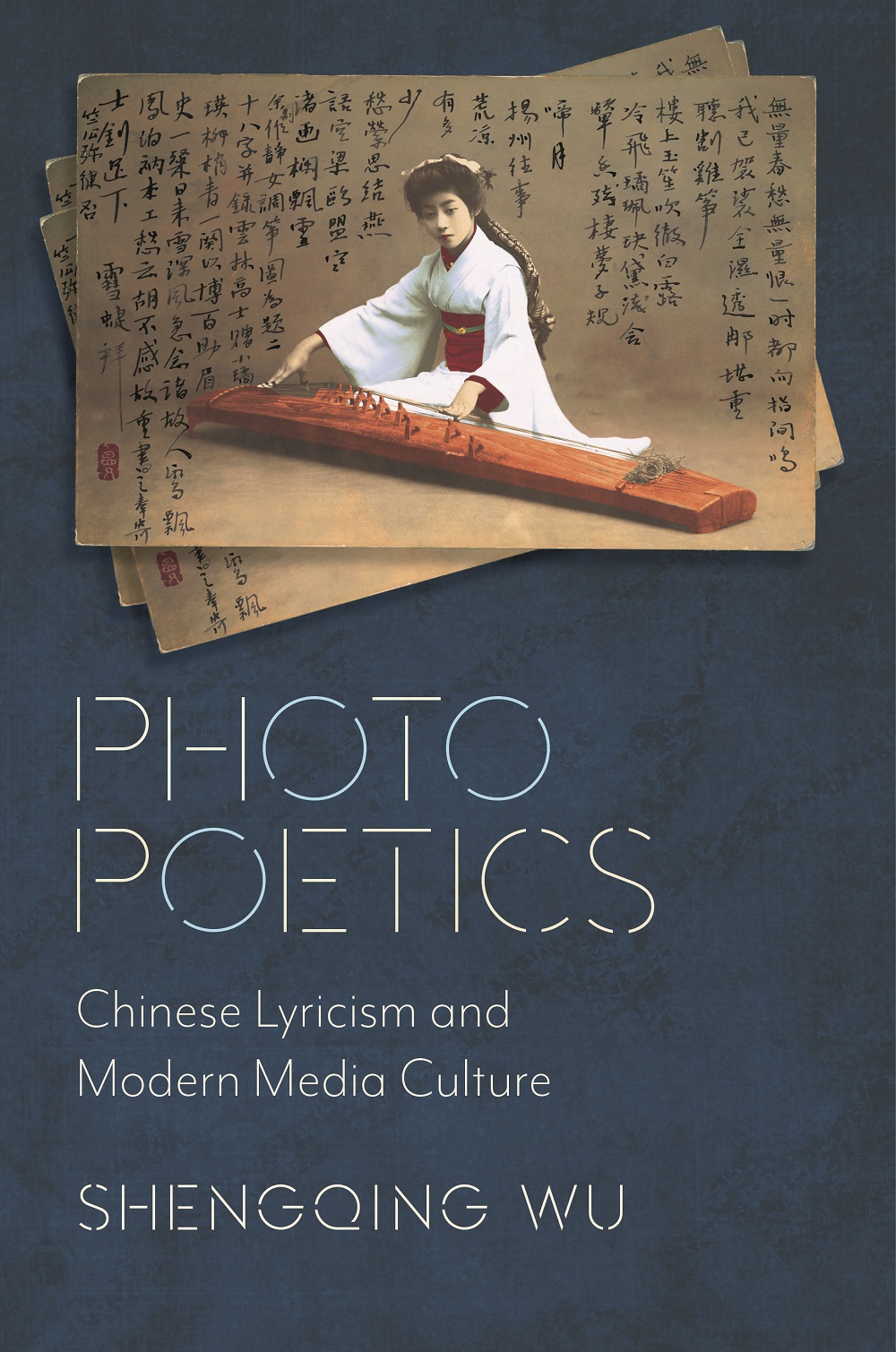

泛黃的明信片中央坐著一位著白衣?lián)岚嗽乒~的女子,其上方是蘇曼殊手書(shū),右側(cè)是他的題詩(shī),中間錄倪瓚(1301-1374)《柳梢青》詞,左側(cè)附短箋解釋自己的詩(shī)字與圖中女子百助眉史的關(guān)系以及思念故人之情,左下角落款并蓋私章。這張由照片做成的明信片寄往倫敦,收信人章士釗。蘇曼殊其他的朋友如包天笑、鄧秋枚等也收到了類似的明信片。

吳盛青新作《光影詩(shī)學(xué):中國(guó)抒情傳統(tǒng)與現(xiàn)代媒介文化》(哥倫比亞大學(xué)出版社,2020)的封面上,三張這樣的明信片交錯(cuò)相疊著,點(diǎn)出此書(shū)的議題:現(xiàn)代攝影和印刷技術(shù)產(chǎn)生的視覺(jué)媒介與舊體詩(shī)詞書(shū)法等文字媒介互文互載互為指涉,由此跨越文化形式與物質(zhì)邊界而產(chǎn)生了媒介間性(intermediality),光影詩(shī)學(xué)表現(xiàn)出媒介間性現(xiàn)象的多種形式和構(gòu)造;蘇曼殊在新的語(yǔ)境下重新使用舊體詩(shī)詞,將文本與視覺(jué)元素結(jié)合,在“看”與“被看”,“題寫”與“摘錄”之間完成主體抒情的創(chuàng)作;作為現(xiàn)代媒介技術(shù)的攝影由此延續(xù)拓展中國(guó)詩(shī)畫抒情傳統(tǒng)中對(duì)自我和世界的想象,在清末民初的中國(guó)——特別是在文人社交圈及其文化表演和情感生活中——具有多種功能。

《光影詩(shī)學(xué):中國(guó)抒情傳統(tǒng)與現(xiàn)代媒介文化》的封面上是三張明信片交錯(cuò)相疊

二

吳盛青2013出版的著作《現(xiàn)代之古風(fēng):中國(guó)抒情傳統(tǒng)的延續(xù)與創(chuàng)新,1900-1937》(哈佛大學(xué)亞洲研究中心)研究清末民初文人個(gè)體與詩(shī)社所進(jìn)行的舊體詩(shī)詞實(shí)踐與中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程的關(guān)系,開(kāi)拓性地揭示了近代中國(guó)社會(huì)文化轉(zhuǎn)型中一段被五四文學(xué)傳統(tǒng)遮蔽的重要文學(xué)史。

《光影詩(shī)學(xué)》對(duì)清末民初文學(xué)這塊“富礦”的繼續(xù)挖掘則轉(zhuǎn)向更為廣闊繽紛的近代文化史,探討現(xiàn)代媒介文化——特別是攝影文化——與中國(guó)抒情傳統(tǒng)的融合共生和演化發(fā)展:“作為深嵌于歷史與文化的實(shí)踐,光影詩(shī)學(xué)將抒情自我及其所體現(xiàn)的經(jīng)歷置于技術(shù)變革的中心與大眾媒介的起始。”作者深入探討跨文體的抒情傳統(tǒng)、感情、以及抒情主體性在現(xiàn)代媒介文化中的形成與體現(xiàn),追溯主體性與技術(shù)性、自我與群體的緊密聯(lián)系以及中國(guó)抒情傳統(tǒng)與文學(xué)現(xiàn)代性(復(fù)數(shù))相互糾纏又充滿爭(zhēng)議的關(guān)系。

全書(shū)共七章,分為三大部分。

第一部分探討現(xiàn)代攝影技術(shù)如何重塑與衍生自我及其情感表達(dá)。

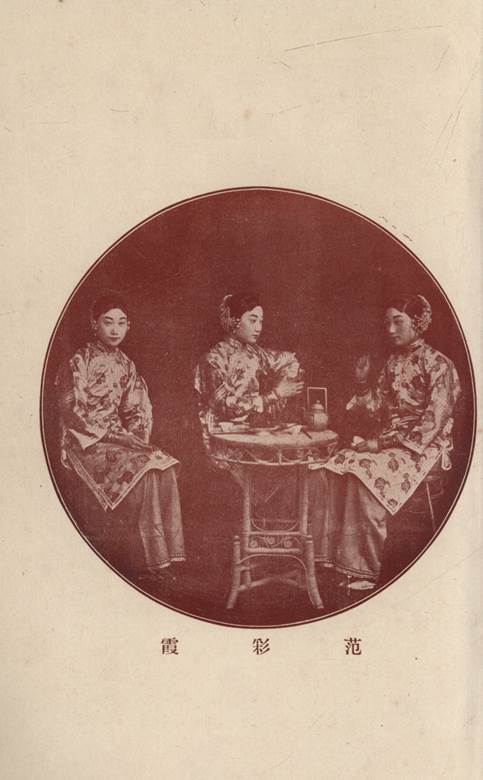

第一章通過(guò)考察清末民初都市文化中的化身/分身照和化裝照來(lái)理解傳統(tǒng)審美符號(hào)以及文化角色如何通過(guò)攝影技術(shù)表達(dá)新形式的自我想象。這些通過(guò)技術(shù)手段做成的二我圖、求己圖以及化裝照(包括模糊性別的易裝照)及其相關(guān)題詞題詩(shī)使用文學(xué)、繪畫以及戲劇中的傳統(tǒng)文化元素,充滿游戲感和自我戲劇化。在質(zhì)疑所謂攝影忠實(shí)表達(dá)現(xiàn)實(shí)的同時(shí),這些照片表達(dá)出世俗化道釋思想中認(rèn)為身體與身份短暫無(wú)常的態(tài)度,是攝影媒介進(jìn)入中國(guó)本土化過(guò)程中的有趣樣本。

范彩霞分身照,《海上花影錄》(新中華圖書(shū)館1917年版)

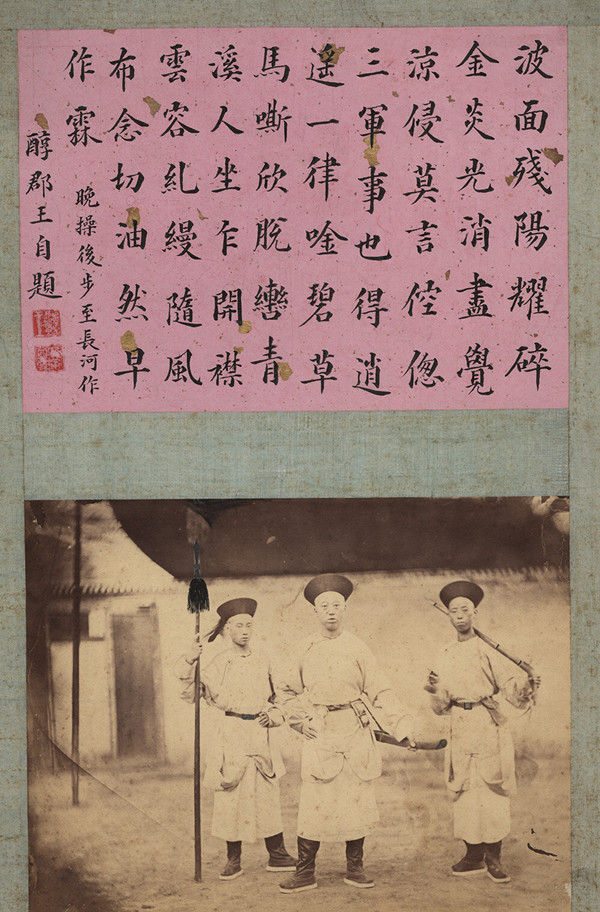

第二章研究清末民初圖文混合的“自題小照”文體中書(shū)寫主體自我認(rèn)知與自我疏離的抒情時(shí)刻:書(shū)寫主體通過(guò)看照片和題字的行為戲劇化地展開(kāi)時(shí)間生命旅程,通過(guò)現(xiàn)實(shí)與回憶上演倫理與哲學(xué)反思,從而進(jìn)行自警自省和自我規(guī)范,這一刻也可看作是儒家修身在審美上的表達(dá)。女性作者通過(guò)攝影技術(shù)和大眾媒體尋求在公眾場(chǎng)合“被看見(jiàn)”的可能性和新方法,她們將身體形象與詩(shī)歌聲音結(jié)合起來(lái),利用公眾凝視對(duì)傳統(tǒng)性別化的想象進(jìn)行反撥。在這些“自題小照”中,文的地位不再高于圖,中國(guó)文人使用典律化的語(yǔ)匯與修辭, 如相、真、幻,來(lái)緩沖吸收現(xiàn)代攝影技術(shù)帶來(lái)的新的視覺(jué)經(jīng)驗(yàn),包括看到過(guò)去方寸小照時(shí)自我疏離的(現(xiàn)代)經(jīng)驗(yàn)。

奕譞像及其題詩(shī),1863年前后攝于南苑神機(jī)營(yíng) (故宮出版社提供圖像)

第二部分將抒情主體置于社會(huì)生活的經(jīng)緯之中,將其情感看作建構(gòu)性的文化實(shí)踐,由此探討攝影技術(shù)在文人情感反應(yīng)、性別政治與社會(huì)生活中的功能。

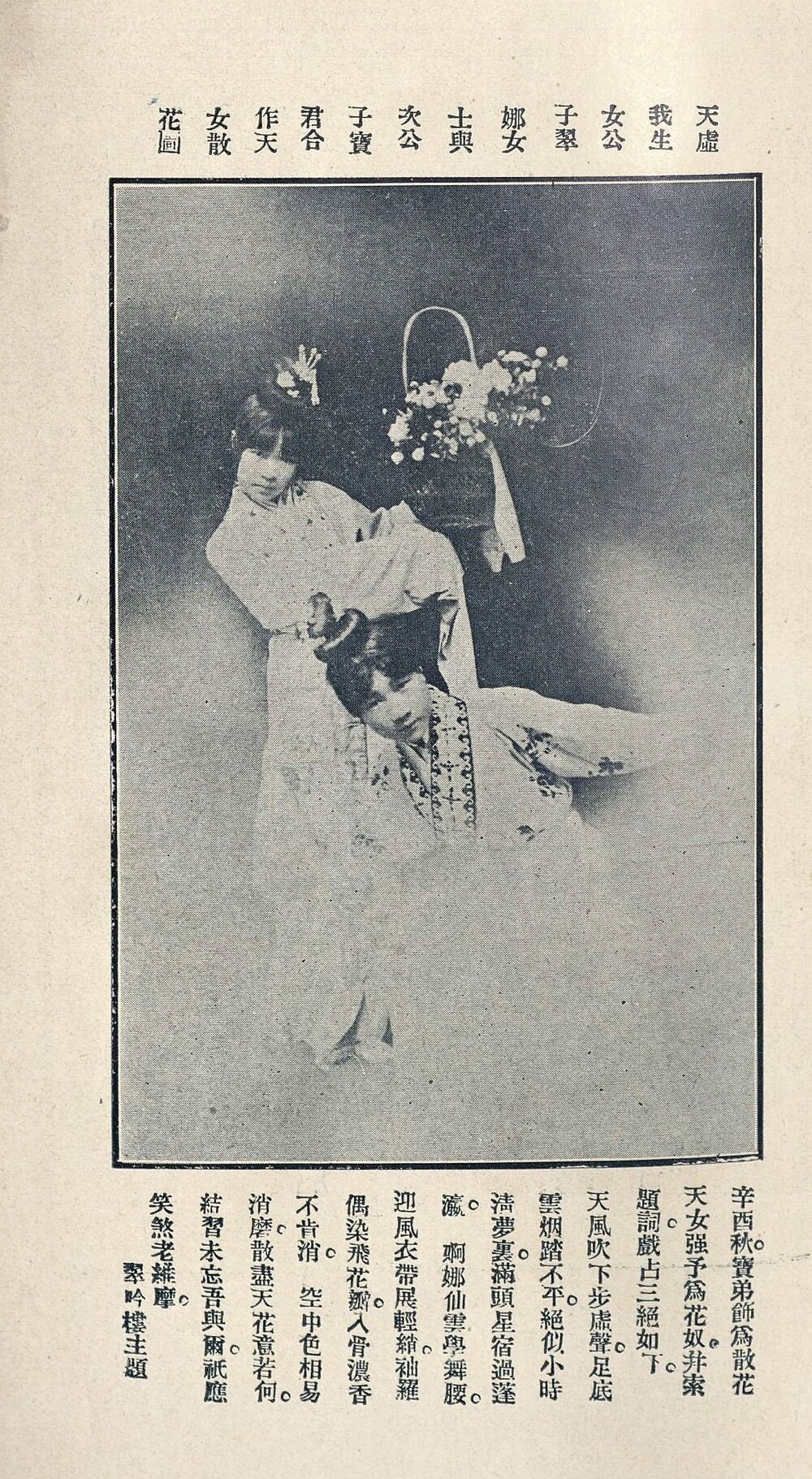

第三章探討清末民初文人社會(huì)生活與現(xiàn)代物質(zhì)文化的關(guān)系。回到封面的明信片,舊體詩(shī)、書(shū)法與照片這些不同的媒介混合形成了新的圖文關(guān)系,并通過(guò)新興大眾紙媒進(jìn)入公共場(chǎng)域。本章細(xì)致分析了蘇曼殊通過(guò)做詩(shī)題字以及書(shū)法印章等一系列私人化創(chuàng)意行為將可復(fù)制的百助眉史照片變成獨(dú)特唯一、富含情感的禮物;同時(shí)蘇與其文人朋友如柳亞子等人通過(guò)次韻酬作、雅集賦詩(shī)的社交方式集體消費(fèi)女性影像(包括體現(xiàn)符號(hào)化女性美的旦角的影像),將“情”置于男性文人的公共空間,通過(guò)公式化的文學(xué)語(yǔ)言和對(duì)影像的感官想象為媒介加快分享他人情感,進(jìn)行情感的衍異傳遞(transference),塑造自己多情之人(men of sentiment)的文化形象,由此加強(qiáng)他們彼此之間的社會(huì)人際網(wǎng)絡(luò)。

第四章抓住符號(hào)化視覺(jué)女性形象“真真”在清末民初的大眾媒體中的演變,研究照片影像亦真亦幻的特點(diǎn)以及相關(guān)文字(如詩(shī)詞、標(biāo)題、圖片說(shuō)明或是故事)對(duì)其視覺(jué)效果進(jìn)行的界定與規(guī)訓(xùn)。真真這個(gè)中國(guó)書(shū)畫傳統(tǒng)中的“畫中人” 反復(fù)出現(xiàn)于清末關(guān)于攝影文化的詩(shī)歌中。她在較早的文學(xué)和視覺(jué)文化中仍然保留其唐代出典中走出畫面的美人形象,既強(qiáng)調(diào)照片的逼真性,也暗示其魔幻性,并引發(fā)情色想象。20世紀(jì)初的紅粉骷髏形象則代表世俗化道釋語(yǔ)境中警示美人與生命的轉(zhuǎn)瞬即逝以及對(duì)男性縱欲無(wú)度的懲戒,通過(guò)倫琴射線制造的骷髏影像更使男性對(duì)(物化的)女性身體產(chǎn)生不安與疏離。二十世紀(jì)三四十年代大眾媒體上的裸體(或裸露的部分身體)照片沿用中國(guó)香艷文學(xué)的情色傳統(tǒng)品味和消費(fèi)公眾場(chǎng)域的異國(guó)女性裸體影像。這些新的圖文關(guān)系并不常常和諧,甚至產(chǎn)生矛盾,顯示出攝影這種視覺(jué)媒介與本土?xí)鴮憘鹘y(tǒng)和文字媒介的互動(dòng)、共生但是也具有張力的復(fù)雜關(guān)系,其昭示性別政治的意義,也孕育新的情感生產(chǎn)方式。

第三部分將攝影影像帶離我們的經(jīng)驗(yàn)世界(empirical world),探索其建構(gòu)幻想或幻覺(jué)的功能如何參與呈現(xiàn)人們對(duì)不同世界的想象。

第五章通過(guò)民國(guó)早期的鬼仙神攝影展開(kāi)一幅(實(shí)證)科學(xué)與靈學(xué)交互作用、文化精英在科學(xué)與宗教的交界點(diǎn)模凌兩可的復(fù)雜圖景。攝影作為通靈媒介(spirit medium)表現(xiàn)出一種相信天地感應(yīng)的宇宙觀 (sympathetic cosmology)。雖然上海靈學(xué)會(huì)的會(huì)員不少受過(guò)現(xiàn)代科學(xué)醫(yī)學(xué)教育,但是他們對(duì)通過(guò)攝影記錄扶乩和召喚鬼神充滿興趣。攝影作為靈媒承認(rèn)人們與經(jīng)驗(yàn)世界以外其它世界通靈的可能,這有違實(shí)證科學(xué)的認(rèn)識(shí);但是使用照片為通靈提供物證,這又與實(shí)證科學(xué)的邏輯相符。在描述文化精英對(duì)未知世界充滿好奇的探索的同時(shí),作者獨(dú)具慧眼地指出通靈攝影滿足現(xiàn)代人面臨危機(jī)與死亡的情感需求,由此揭示攝影這種現(xiàn)代技術(shù)媒介與深入社會(huì)經(jīng)緯的本地宗教實(shí)踐、社會(huì)生活以及人們的現(xiàn)代經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)態(tài)關(guān)系。

第六章討論中國(guó)抒情傳統(tǒng)中的“寫意”審美在攝影技術(shù)制作的圖像中衍生與延伸。民國(guó)的中國(guó)美術(shù)攝影通過(guò)精湛的攝影技藝和一系列修改技術(shù)與詩(shī)歌書(shū)法這些異質(zhì)的藝術(shù)方式相結(jié)合,形成“寫意”新的表達(dá)方式。抒情主體的“看”與攝影技術(shù)的“看”相結(jié)合,充分嘗試探索攝影這種機(jī)械媒介表現(xiàn)主觀想象和情感的能力,將山水風(fēng)景變?yōu)樗囆g(shù)家們的“胸中造化”。同時(shí)作者指出,這些圖像通常是一些具有古風(fēng)的常用主題(如落日、空舟、遠(yuǎn)山,等等),加以印刷或書(shū)寫的古詩(shī)或文字喚醒讀者腦海中熟悉的聯(lián)想。對(duì)這些圖像模塊及其變異有意識(shí)的再利用、想象以及介入似乎比創(chuàng)新更為重要,如郎靜山就儲(chǔ)備了一批攝影圖像,在不同的作品組合使用。

第七章在歷史、記憶與時(shí)間的廣闊范圍內(nèi)審視攝影和抒情主體在“懷古”照片與詩(shī)歌中對(duì)過(guò)去的凝望。 “懷古”使中國(guó)文人得以建立他們與歷史的文本聯(lián)系及情感鏈接,其中包含著文人對(duì)“景”所觸發(fā)的“情”的表現(xiàn)和常規(guī)姿態(tài),以及通過(guò)各個(gè)時(shí)刻面對(duì)不同的“景”時(shí)對(duì)這種抒情姿態(tài)的模仿與重復(fù)。作者引用藝術(shù)史家巫鴻指出“懷古”作為審美經(jīng)驗(yàn)與遺跡廢墟的緊密關(guān)系在于“內(nèi)審的凝視、時(shí)間的間隔、忘卻與記憶”。視覺(jué)影像喚起感情、心理和觸覺(jué)上的即時(shí)反應(yīng),語(yǔ)言敘述回憶與思考,影像與文本的結(jié)合將前者的情感可能性和即時(shí)性與后者的智力過(guò)程同時(shí)注入審美經(jīng)驗(yàn)與記憶工程。文人群體對(duì)懷古風(fēng)景照片的題詩(shī)題字或點(diǎn)評(píng)體現(xiàn)了攝影者與觀賞者的互動(dòng),這種文化形式表達(dá)他們的審美修養(yǎng)、進(jìn)行情景說(shuō)明、藝術(shù)評(píng)估,既是具有情感意義的社交活動(dòng),同時(shí)也是將攝影作品經(jīng)典化的行為。邵元沖和張默君的影集《西北攬勝》與《西陲吟痕》記錄了二人1935年公費(fèi)資助的西北行,其文字?jǐn)⑹隆⒄掌c書(shū)法的視覺(jué)媒介與版式設(shè)計(jì)精心結(jié)合,使懷古從個(gè)人的情緒變?yōu)榭箲?zhàn)前夕政治需要的集體回憶。

詩(shī)人陳翠娜及其胞弟扮“天女散花”圖,《半月》雜志,第1卷第3期(1922年)

三

作為清末民初文化史,吳盛青的新作質(zhì)疑科學(xué)啟蒙的主流集體敘事,將中國(guó)抒情傳統(tǒng)的審美主體、個(gè)人表達(dá)與情感結(jié)構(gòu)置于現(xiàn)代攝影技術(shù)、大眾印刷媒介、世俗化的道釋思想與宗教實(shí)踐的本土社會(huì)生活中,動(dòng)態(tài)地研究當(dāng)時(shí)人們關(guān)于現(xiàn)代性的想象與現(xiàn)代化的實(shí)踐,特別是中國(guó)文人對(duì)現(xiàn)代攝影技術(shù)的消化吸收及其在新興的大眾媒介中互動(dòng)共生的關(guān)系。

作者使用了大量原始資料,涉及清末民初社會(huì)文化生活的許多層面,本書(shū)的尾注提供了許多最新參考資料。作者將繽紛多彩的原始資料和各個(gè)章節(jié)串聯(lián)起來(lái)的主要方法是情感理論(affect theory)。通過(guò)深入討論攝影技術(shù)以及大眾媒介和當(dāng)時(shí)社會(huì)各階層人士(特別是文人)的情感需求與自我表達(dá)的關(guān)系,作者得以從切實(shí)的個(gè)人生活與文化消費(fèi)的角度來(lái)切入宏大政治文化轉(zhuǎn)型。因此,本書(shū)通過(guò)豐富細(xì)致的中國(guó)案例分析為學(xué)界日漸興旺的情感理論研究做出了重要的貢獻(xiàn)。

第一與第二部分各個(gè)案例層層相扣,充分論證了中國(guó)抒情傳統(tǒng)在近代社會(huì)文化的轉(zhuǎn)型中與不同文化形式與物質(zhì)媒介的沖撞、挪用、互動(dòng)演變,而由此得以延續(xù)與更新。第三部分中,有些案例分析似乎比較匆忙,未能形成步步深入的論證,給人略有材料羅列之感。如第七章中上海寶記照相館歐陽(yáng)慧鏘《攝影指南》(1923)的案例研究。作者認(rèn)為,書(shū)中歐陽(yáng)所攝照片與文字說(shuō)明(歐陽(yáng)提供的技術(shù)性說(shuō)明與康有為的點(diǎn)評(píng))的并置以及康有為將攝影作品置于“畫”的范疇下使用傳統(tǒng)套語(yǔ)贊美歐陽(yáng)照片的行為,說(shuō)明文人共同通過(guò)訴諸于源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的繪畫及其抒情傳統(tǒng)使攝影影像合理化,其理解豐富化,由此說(shuō)明本土抒情傳統(tǒng)對(duì)攝影影像的接受和與其互動(dòng)的發(fā)展。這樣的分析在很大程度上重復(fù)了前面幾章的結(jié)論。但是作為指南,歐陽(yáng)的技術(shù)指導(dǎo)文字具有什么樣的意義?它們和康有為的公式化點(diǎn)評(píng)有無(wú)張力或互動(dòng)?如何互動(dòng)?當(dāng)年的讀者,特別是攝影愛(ài)好者,會(huì)如何理解這些照片與這兩種完全不同的文字的關(guān)系?找到這些答案可能會(huì)揭示一些新的結(jié)論。

筆者認(rèn)為,以攝影為代表的現(xiàn)代技術(shù)、實(shí)證科學(xué)、世俗化宗教思想實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)世界的種種不確定關(guān)系是本書(shū)極有趣味的一部分,同時(shí)也對(duì)理解二十世紀(jì)初中國(guó)社會(huì)思想文化極為重要。除了人們興致勃勃地通過(guò)攝影技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)他們分身和化身的夢(mèng)想和文化精英們參與的鬼仙神攝影以外,書(shū)中談到清末詩(shī)人不僅用真真的形象比喻照片形似逼真,還用“靈藥”來(lái)比喻顯影劑,這就是說(shuō),在某個(gè)歷史時(shí)刻,現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)是被理解為具有魔幻性質(zhì)的。這些例子展現(xiàn)出近代社會(huì)文化轉(zhuǎn)型中認(rèn)知的種種模糊地帶、人們面對(duì)新事物的應(yīng)對(duì)策略和被啟蒙話語(yǔ)壓制的幽傳統(tǒng) 。實(shí)際上,晚清民初的不少“科學(xué)小說(shuō)”文本也佐證這些模糊地帶和“幽傳統(tǒng)”的存在。

在后記里, 作者追問(wèn):傳統(tǒng)會(huì)通過(guò)文化記憶和再利用變?yōu)槎謫幔克恼緯?shū)的案例研究顯示,至少中國(guó)的抒情傳統(tǒng)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的。書(shū)中大量材料顯示清末民初的人們?cè)谏鐣?huì)、文化、技術(shù)變遷過(guò)程中對(duì)既有文化資源的挪用和再利用。他們使用符號(hào)化的文化形象,公式化或典律化的文學(xué)語(yǔ)言與修辭,抒情姿態(tài)的模仿和重復(fù),甚至模塊化的視覺(jué)圖像,來(lái)適應(yīng)并改造新的技術(shù)與文化語(yǔ)境,緩沖它們帶來(lái)的沖擊,同時(shí)得以表達(dá)自己的情感需求。當(dāng)然,即使中國(guó)文學(xué)傳統(tǒng)強(qiáng)大,僵化的文字在與照片影像結(jié)合時(shí)也會(huì)表現(xiàn)出媒介間性的各種緊張關(guān)系,比如詹塏的《花史》中描繪青樓女子的公式化文字和她們的照片并不相符;使用香艷文學(xué)的陳詞濫調(diào)來(lái)描繪異國(guó)女性裸體,雖然將陌生的身體移植到讀者熟悉的文字世界里來(lái),卻常常不能準(zhǔn)確描繪視覺(jué)現(xiàn)象;而男性文人們使用女性影像進(jìn)行的次韻酬作則表現(xiàn)出性別政治中對(duì)女性的物化和想象的權(quán)力控制。

在數(shù)字時(shí)代的今天,數(shù)字技術(shù)包容吸收其它技術(shù)媒介產(chǎn)品,帶來(lái)沉浸式體驗(yàn),這終將把媒介間性與跨媒介(transmedia)以及情感理論推到研究文學(xué)文化的前沿。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司