- +1

市政廳·場所|城市不是風景:南京路的變遷與上海人的蝸居

中國城市和城市人的生活方式,在短短二三十年間,發生了巨大的變化。在討論如何進行更新以讓城市更適應人的需求時,我們不止需要關注當下,還需要去考察:城市是如何變成這樣的?當這種劇烈變化剛開始發生之時,人們以何種方式和面貌,生活在自己的城市之中?

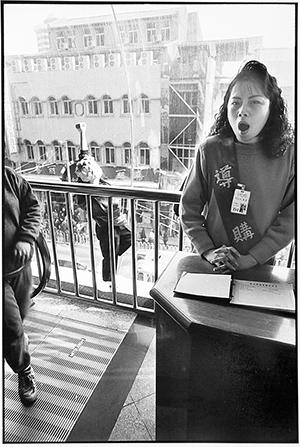

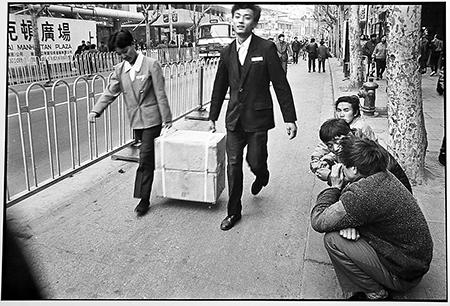

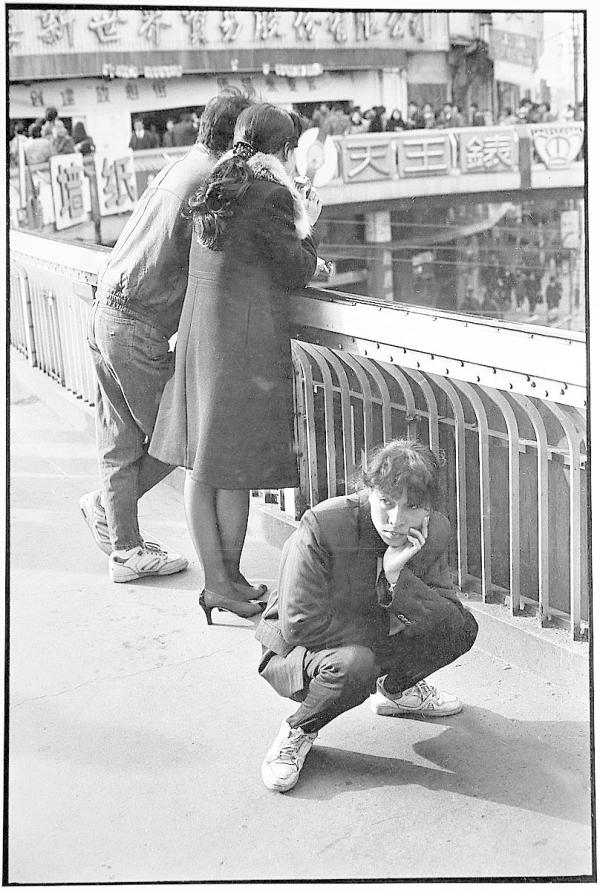

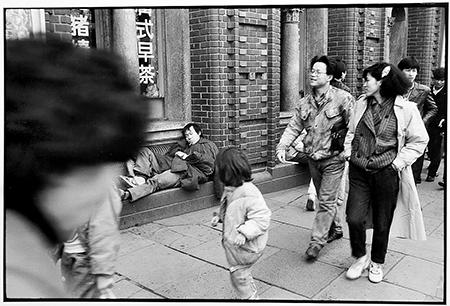

通過影像這一媒介,我們得以進入九十年代的上海,觀察當年"中國第一商業街"南京路上的眾生相,并審視當年普通上海人在市中心的居住困境。近日,在瑞象館和上海外灘美術館一起合作策劃的活動上,來自上海師范大學的兩位教師周明(城市攝影家)、林路(攝影理論家和策展人),對話二十年前上海都市攝影的現實狀況, 現場展示了一批周明拍攝的上世紀九十年代的上海影像作品。

以下是這場分享的節選。從這些照片上,我們看到一個熟悉而陌生的上海,那些城市里早已煙消云散但卻刻骨銘心的歷史事實, 這些令人過目不忘的生活場面來源于作者當年深入的生活體驗和自覺的社會調查。

周明:今天我選取了一些90年代前期拍攝的作品給大家看,其實這些照片在拍攝完成之后并沒有得到很好的整理和使用,絕大部分應該是頭一次在公共場合展示。

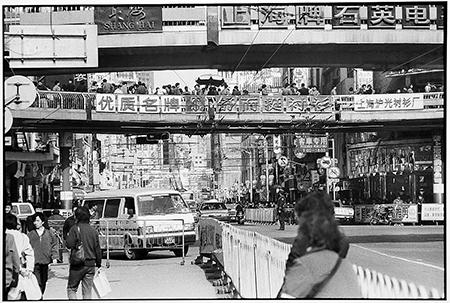

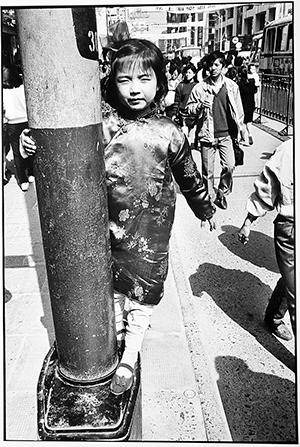

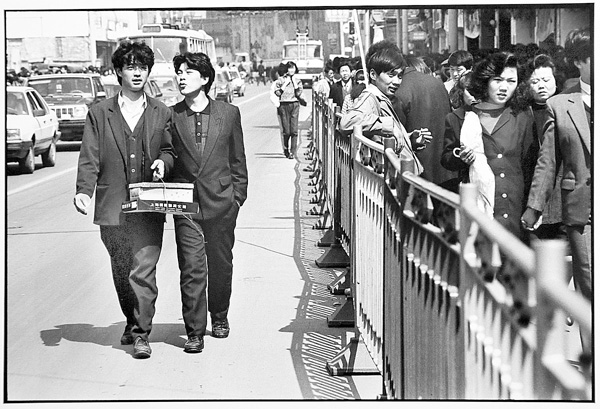

第一組照片拍攝的是南京路。南京路在上海乃至全國,都是極具代表性的商業街。在我的印象中,至今仍未看到過有哪個攝影師花費比較多的時間,用攝影的方式比較完整地記錄這條商業街在九十年代的實際情況,,所以這組《南京路》是比較獨到的。

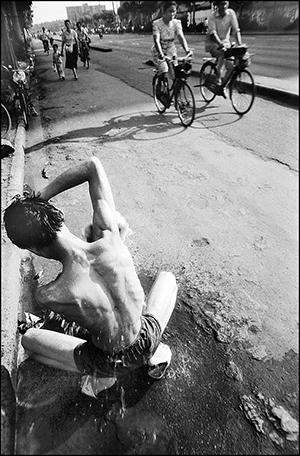

雖說名字叫南京路,但實際上拍的仍然是人,是人們在商業街上各式各樣的活動。現在人們把這種拍法叫做“掃街”,當然,掃街的時候,必須帶著自己的觀點和想法。

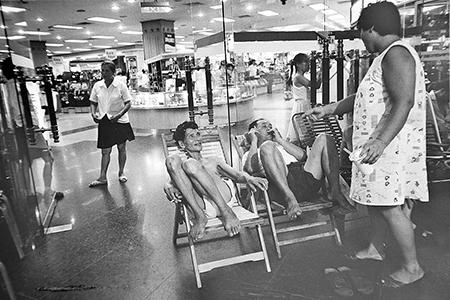

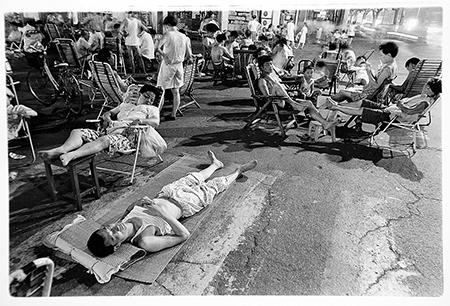

我并不想過多拍攝這條街上的商業設施,也不想簡單記錄人們的旅游觀光或購物心情,我把焦點對準在蕓蕓眾生身上,描寫他們既把這里當街又把這里當家的那種感覺。

我主要拍的是南京路,但和南京路交叉的路口附近,甚至后面的一些小路也有拍攝到,因為我認為它們都屬于南京路的范疇。相信大家看了之后會有自己的感想。

林路:這是一個變化非常劇烈的時代,從照片上看,已經有無數的事物消失和改變了,現有的街景與社會生活,其實在不久的將來也可能會迅速消失,攝影的作用就是能留住這些,要留住這些。

交通永遠是大都市不容回避的問題,過去是嫌車輛少現在是嫌車輛多,過去是乘坐簡陋且享受著,現在是舒適方便而煩惱著。

南京路上雖然有一些百年老字號現在依然存在,但更多的商家現在已經蕩然無存, 當然也冒出來更多更好的商廈和店鋪。

林路:順便問一下,當年的膠片你都保存著嗎?

周明:膠片底片可能的確有一定退化,但仍然能夠洗出照片。其實,現在我的觀念已經有些改變了,以前我認為一張照片如果在技術上有瑕疵是不可接受的,現在則越發覺得一張好的照片應該原汁原味,記錄最真實的東西,包括接受時間帶來的印記。因此現在我展出的照片,如果不是物理性的損傷,而只是有一些時間留下的印記。那么我認為這些完全是可以接受的,甚至我會認為它們是不錯的照片。

林路:我順便想問一下你,當你拍攝南京路時,拍攝量是多少?如何挑選符合要求的畫面?

周明:我選擇的照片小樣大概有三四百張,但我一般拍照片是十選一,一卷膠片里大概用三到五張照片,我拍攝的南京路的底片已經被歸放到一塊兒,有一大捆。

林路:周明的確有優秀的捕捉能力和對器材的熟悉度,一個包背在身上里面裝了好幾個鏡頭和一個相機,他在拍照,經常目視前方,手在包里摸鏡頭,因為他認為這個畫面應該有的樣子和鏡頭做出了匹配。他當時用的是定焦的萊卡鏡頭,是無法變焦的,因此要經常更換鏡頭。

隔了二十幾年以后重新回頭看這些照片,我們似乎更加看中的是社會生活和人文的信息。這一點對現在從事紀實攝影創作的人來講是很有意義的。

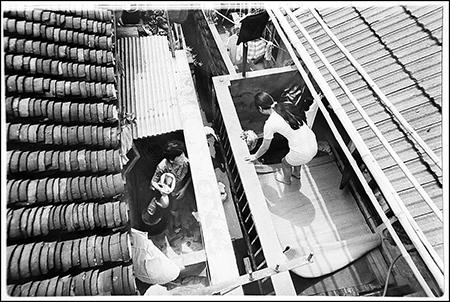

周明:第二組是上海的住房難問題,這一組照片我個人認為它的歷史價值超越《南京路》。但很可惜,我犯了一個歷史性的錯誤,以至于現在所有的照片都喪失了真實的文字記錄。

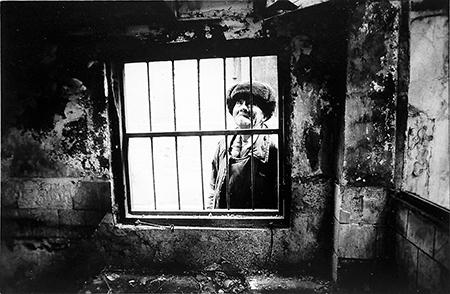

實際上,當時采訪拍攝的時候是有文字記錄的,每到一戶人家我都要求查看戶口本,統計這家人家有多少人口,居住面積是多少,甚至可能的話還要求驗看白卡(房管部門的記錄卡)。幸好,那個年代,尤其是住房困難的人家,還是愿意曝光自己的窘境的,不認為自己丟人現眼。雖然,我和他們說我不是記者,告訴他們,我并不能改變他們的現狀,甚至不可能幫他們曝光和申訴,但是,他們依然愿意公開自己的情況,有時講著自己的困難會流淚。而我有時就帶著辛酸取景和拍攝。

后來有一家攝影雜志的編輯來上海,來我家看片時對這組照片感興趣,告訴我想要帶回北京研究一下,于是就把我一牛皮紙口袋的樣片拿走了,每張照片背后都詳細寫下了相關的情況,我并沒有留下文字的備份. 過了一段時間之后,我去詢問,卻被告知說找不到了,非常非常可惜。當時照片背后連哪條路的幾弄幾號都有,戶主姓名,居住面積,家庭實際困難等都有。這批照片的一小部分在日本也做過展覽,其中一張還刊登在日本某周刊上做了封面。因為現在我連樣片也找不到了,只能把當時雜志的封面拿來給大家看一下了。

林路:是的,我以前就住在這個閣樓里,而且就在這里結的婚,雖然住的地方不好,但是我94年就有一臺電腦了。

周明:雖然住房條件很簡陋,但他是上海最早擁有電腦,并且熟練使用的人,我拍住房困難本意不想把人們的生活拍得苦刁刁的,生活經常是不如意的,蝸居的人早習慣了,他們用生活的智慧抵消了物質和空間的局促。

在文字丟失之后,這些照片很大程度上失去了原有的意義,所以這么多年我都沒再看它們一眼,甚至連樣片都沒有幾張了,不過為了這次的講座,我努力拼湊樣片然后翻拍,還找出底片統計了一下,我決定先展示一下這些照片,然后我會花時間認認真真地放出一套樣片來, 有機會的話我會給大家看更全面的系列組照。

其實,從照片本身,我們依然可以看到許多當時的社會狀況。比如,我當時采訪的時候,人均最少只有四個平方,大概和現在上海人深惡痛絕口誅筆伐的群租房差不多,里面不可能整潔優雅,不可能舒適安全。但在當時的上海,這種人均住房面積的例子太多了, 居住的困難可以說是常態。當時對好多人家來說, 不是夏天才在地上鋪席子睡覺,有人一年四季到了晚上都要打地鋪,根本沒有擺床的位置了。

林路:周明留下了許多專題性的都市記錄。我十分好奇的一點是,這些專題是在一開始就有一種主動的意識去分系列性拍攝,還是在無意識地積累之后,事后進行了分類整理呢?

周明:我一開始也拍過風花雪月的東西,但慶幸的是,這一過程持續不到一年。因為1985年左右,上海有兩個非常好的展覽,一個是美國攝影家安塞爾亞當斯的展覽,另一個是法國攝影家布列松的展覽。亞當斯的展覽是在黃陂路的老美術館舉辦的,當時引起了巨大的轟動;而布列松的展覽則被擺在在少年宮,照片雖多但尺幅不大,裝裱簡單,非常低調。我自己去看了兩遍,當時國內攝影工作者對國外攝影名家的了解非常少,看了兩個展覽之后,我得出了一個結論,就是我不打算走亞當斯的道路,而是想要走布列松的道路。

亞當斯的照片當然非常好,在拍攝技術上更是超一流的,但是我更喜歡布列松。因為我更喜歡他的拍攝理念。當時我的月工資是一百多元,我花了44.5元買了一本小小的布列松攝影集,在家翻來覆去看。看完之后我覺得,那么多年之前,布列松就可以把世界——其中也包括上海這個城市拍攝得這么真實動人,為什么現在很少有攝影師愿意這樣拍攝呢?因為當時主流的創作理念,按現在的見解,是比較“糖水”的,所以我作為布列松的粉絲確立了自己的方向,愿意在拍攝上海這個城市的故事這個角度,有所作為。

這家人家肯定是有人生故事的,可惜我已經記不清了。

這家人家肯定是有人生故事的,可惜我已經記不清了。

林路:回頭看看,周明路線的選擇很有意思,如果像亞當斯那樣拍攝日出日落,那么十年前的日出日落和今天的日出日落其實并沒有太大區別。但南京路完全不是如此,十幾二十年的時間,整條街道會發生翻天覆地的變化。在這個層面,影像記錄是一種不可逆轉的經驗模式。如果有文字配合說明的話,會更加富有張力,文字配合圖像的能量是非常巨大的。我在2006年發表過一篇文章,叫做《清算風景攝影》,文章本意并不是真的要打倒風景攝影,只希望有更多人把自己的靈感度、敏銳度與他們對社會生活的感受,轉移到對實際生活的記錄上來。

(以上所有照片均為周明拍攝,文字部分根據講座錄音整理編寫而成。澎湃新聞實習生張靜雪對此亦有貢獻。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司