- +1

為何說《羋月傳》女主宣太后與屈原都姓“羋”

新近播出的電視劇《羋月傳》描繪了戰國時期秦國宣太后的傳奇一生。這位宣太后是楚人,雖然《史記》對羋八子的具體身世語焉不詳,我們還是可以從“羋”姓知道,她出身楚國貴族世家,與同時期的大詩人屈原是同姓。今天的人們不免奇怪,一個是“羋”,一個是“屈”,如何變成一家門?這就要從姓氏的起源說起了。

宗法制下的“男子稱氏,婦人稱姓”

在現代人的概念里,“姓”和“氏”沒有什么區別。《現代漢語詞典》的“姓氏”條目下寫道:“表明家族的字。”這說明“姓氏”在現代漢語中已經成為一個雙音節詞。但早期的姓氏可沒這么簡單,它們是兩個截然不同的概念。

早期人類是沒有姓的,“蓋盤古燧人之初,未始有姓也”。隨著社會發展進步和倫理道德的逐步完善,人們從蒙昧中覺醒,認識到血緣的重要性,排除了血親間的原始婚姻關系。為了能正確區分不同的血緣家族,防止同血緣親屬間的婚姻關系,就需要一個標志來區分它們,代表血緣家族名稱的“姓”遂應運而生了。

按照漢代《說文》的記載:“姓,人所生也。古之神圣母感天而生子,故稱天子,從女從生。”“母感天而生子”,說明“姓”最初產生于只知其母、不知其父的母系氏族社會,這從留存到如今的歷史悠久的古姓多是“女”字旁就看得出來,譬如 “姬”(黃帝)、“姜”(炎帝)、“姚”(舜帝)、“姒”(大禹)等等。

氏作為姓的分支,其產生時間自然要晚于姓。中國社會歷經夏商兩代的發展,到西周形成一種主要實行于卿大夫階層的宗法家族制。所謂“姓者,統其祖考之所自出;氏者,別其子孫所自分”,一個是標其祖所自出的“姓”,另一個是別其子孫所自分的“氏”。這一出一分,說明“姓”就是代表這宗法制度中一個宗族始祖的所在,而“氏”則成為自其始祖所繁衍、分化出來的子孫后代的稱謂,至于“氏”名的來歷則是五花八門,如以邑為氏和以官為氏皆有,不一而足。

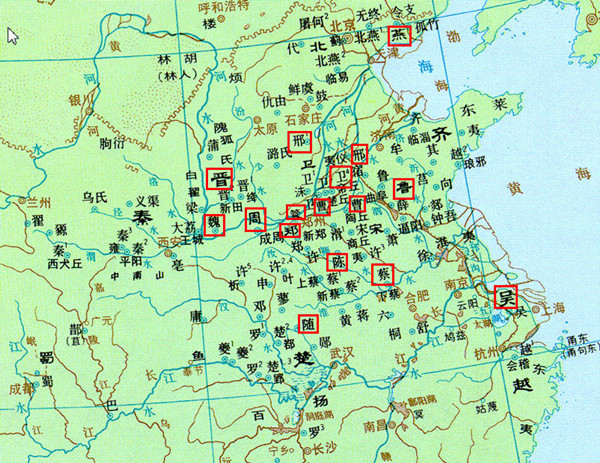

氏乃是尊卑等級的標志。宗法有大宗小宗,一宗族隨其族丁繁殖另立小宗以成新宗族,自稱氏,在祭祀祖先時須受宗主之統率。譬如春秋時期魯國(姬姓)的孟孫、季孫二氏都是魯桓公后裔(與叔孫氏一起號稱“三桓”),相對于公室是小宗;而孟孫氏之下又包括子服氏,季孫氏之下又包含公父氏。而楚國王室是羋姓熊氏,與王室同出一源的羋姓小宗為了與之區別,便稱為昭、屈、景三氏(所以屈原是“羋”姓、“屈”氏)。這就形成了“氏以別貴賤”的局面。

與之相對的則是“姓以別婚姻”。周代實行“同姓不婚”制度,這是宗法等級關系在婚姻制度上的體現,貴族們可憑借這種體現,促使異姓宗己,小宗祖大宗,以宗法制度上的等級差異來實現政治統治的一致,也就是《禮記》中的“昏禮,萬世之始也。取于異姓,所以附遠厚別也”。

故此魯國與鄰近的齊國(姜姓)通婚頻繁,魯桓公與魯莊公父子兩代的夫人都是齊國公室女,為了區分彼此,一位稱為“文姜”,一位叫做“哀姜”。羋姓的楚國與嬴姓的秦國通婚也是一樣的情況,春秋時代,楚共王娶“秦嬴”,楚平王則娶“伯嬴”。秦國也曾經連續三代出現王后是楚人的事情,惠文王、昭襄王、孝文王的王后俱是楚女,其中就包括羋八子。這就是鄭樵在《通志·氏族略序》里總結的“男子稱氏,婦人稱姓”。

禮崩樂壞與姓氏混淆

如此嚴密而又理想化的宗法制度在春秋戰國時代的大變革中開始崩壞,孔夫子哀嘆的“禮崩樂壞”大抵如是。隨著同姓間血緣關系的日漸疏遠,宗法制下大宗對于小宗的權威逐漸喪失殆盡,而諸侯間的兼并戰爭也不再顧及“同姓相親”。

這在晉國表現得最為典型,先是小宗曲沃氏武力反抗大宗(晉國公室),最后在曲沃武公(晉武公)時取大宗(翼)而代之。此后的晉國(曲沃氏)為了擴大自己的統治區域也不惜滅掉虞、虢、焦、滑、霍、楊、韓、魏等同(姬)姓小國,發展到晉楚城濮之役(公元前632年)的時候,姬姓的曹、衛兩國甚至已經和異姓的楚國站到了同一戰壕。

至于西周確立的“同姓百世不婚”,經過200多年的演進在春秋時代也變得不合時宜。這一制度在宗法制剛剛確立,同姓者之間事實上的血緣關系還很密切的時候是有意義的,人們也能夠自覺地遵守。但是隨著世代的推移,在若干年代以后,那些不屬于后世同一家族的同姓者之間的血緣關系便會越來越稀薄,最后幾至于無。這時再以姓來約束人們的通婚范圍、強制同“姓”不婚已經沒有必要。

于是,《左傳》已隨處可見同姓婚姻的例子,比如姬姓晉、衛、吳、魯四國公室原本關系極近(魯衛開國君主都是周武王之弟,晉唐叔系武王之子,吳泰伯則是周文王之伯),然而相互間的通婚往來卻頗為頻繁:《左傳》襄公二十三年,“晉將嫁女于吳”;襄公二十六年,“衛人歸衛姬于晉”。

在“姓以別婚姻”作用日益式微的同時,“氏以別貴賤”的藩籬也在松動。原初在嚴格的宗法制度下,氏是諸侯、卿大夫等貴族的特權,而庶民和奴隸是沒有氏的。但在“禮崩樂壞”的大變動中,庶民和奴隸“自立氏”的現象屢見不鮮,并為當時社會所默許。譬如“宋戴公孫督,字華父,相宋公,因自立為華氏”;楚昭王時甚至有一人因為地位卑賤、居“屠羊之肆”而被人叫作“屠羊說”,這與日本明治維新后平民紛紛以職業、住地等為姓的情況頗為相似。

另一方面,“氏”在區別高低貴賤方面的作用雖然正在喪失,但替代“姓”的功能作用卻正逐步彰現。“同姓不婚”的局面固然已被打破,但并不意味著文明重新倒退到了蒙昧時代。春秋時期的同姓通婚者雖多,卻是在不同的“氏”之間進行的,而絕無同“氏”通婚者。原本的同“姓”不婚發展到同“氏”不婚,表明超出“氏”以外的血緣關系已不再為人們所認同,姓與氏的合流因此發生。

“百姓”的最終形成

至戰國時代,“不待始皇之并天下,而文武之道盡矣”。宗法制度解體后的結局就是:由父權家長制大家族轉變為一家一戶的個體家庭,由以宗族為本位的社會形態變為以家庭為本位的社會形態;宗法政治等級已被封建社會等級所代替,廣占田地的身為地主,占地少或無地者便是庶民。

這一時期,無論姓還是氏,除了用為家族的標記,其他作用或是消亡,或是削弱,原有的姓、氏(包括大宗氏和小宗氏)都無區別地成為新姓氏制度中的血緣標志符號。還是以楚國的屈氏為例,春秋時代,作為楚武王后裔的屈氏十世共分出邢、乘兩個小宗。而到了戰國時代,屈氏歷經八代,卻沒有產生新的“別族”。

這樣的氏和姓就變得沒有什么區別了。姓就是氏,氏就是姓,無論單稱“姓”、“氏”,還是合稱“姓氏”,其所表示的都是個體小家庭的名號,依男性世系為所有子女繼承,亦不再區分有嫡庶。到了戰國末期的《韓非子·孤憤》干脆說:“(齊國)呂氏弗制,而田氏用之;……(晉國)姬氏不制,六卿專之也。”按照姓氏合流以前的姓、氏標準劃分,“呂”應當是氏(姜姓),“姬”應當是姓,韓非在此處將二者相提并論,可見姓和氏在當時已經沒有分別了。

這一點從“百姓”一語的詞義變化亦可見一斑。在戰國時代以前,“百姓”一詞通常是泛指各貴族家族,《國語·周語中》記載“百姓兆民,夫人奉利而歸諸上,是利之內也。”韋昭注:“百姓,百官也,官有世功受氏姓也。”意思與今天正好相反。而到了戰國時期,就開始指平民(區別于官吏)了。《孟子》全書“百姓”一詞共出現19次,僅1次指貴族,其他18次均指平民,實在是一個翻天覆地的變化。

等到秦始皇滅亡六國,統一天下,舊時分封體制被徹底廢除,古時的血統已不再成為權力的基礎,“姓”“氏”合而為一遂成為定局,顧炎武斷言“自戰國以下之人,以氏為姓”。比如漢高祖劉邦“起之布衣”,連太祖父以上各代先人的姓名都無從考稽,根本就搞不清楚自己歸之于何“姓”。所以司馬遷也只能在《史記》里記載劉邦為“姓劉氏”。這句話放在春秋時期,是肯定要被孔老夫子目為不學無術的。

姓氏合一是中國姓氏史上的一個重要轉折點。新的姓氏制度在戰國中后期確立以后發展極為迅速,而且很快便穩定下來,一直沿用到現在,作為一項制度來說,它沒有再發生大的變化,可謂影響深遠。宋人編纂的《百家姓》集姓五百多個,其中絕大多數在漢以前就開始使用了,漢以前文獻查不到用例的只有大約十分之一。

直到今天,漢民族使用的姓氏制度仍與宣太后那個時代的姓氏制度基本相同,而有著鮮明特色的漢式姓氏更隨著漢文化的影響所及傳播到一些周邊國家,如朝鮮與越南,成為“漢字文化圈”的標志之一。

參考文獻:

1、雁俠:《中國早期姓氏制度研究》,天津古籍出版社,1996年

2、張淑一:《先秦姓氏制度考索》,福建人民出版社,2008年

3、陳紹娜:《姓氏合一問題研究》,鄭州大學碩士論文,2009年

4、李向平:《春秋戰國時代的姓氏制度》,《廣西師范大學學報》1984年第3期

5、朱積孝:《論姓氏制度的淵源及其演變過程》,《河北師范大學學報》1988年第3期

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司