- +1

從《鯨之殤》看海中巨獸的過去、現在和未來

三蝶紀

翻開這本《鯨之殤》時,看到里面的地名頗為親切,故事發生在加拿大的紐芬蘭島。我很幸運,在疫情之前,2019年8月跟隨朋友從多倫多附近的小城去了加拿大東岸的幾個海洋省。加東南有三個牛省,俗稱牛B省(新不倫瑞克省New Brunswick)、牛屎省(新斯科舍省Nova Scotia)和牛糞省(紐芬蘭與拉布拉多省Newfoundland and Labrador)。

前兩個我都去了,唯獨紐芬蘭沒去,因為自駕行程拉得太長來不及。這與紐芬蘭省的地理位置也有關,從地圖上看,紐芬蘭省在加拿大地圖東部的最邊上,面積非常大,旁邊散落的一個大離島就是紐芬蘭島。在加拿大,其他省的居民要去紐芬蘭島旅游大都會選擇飛機前往,足可以看出這個地方的地理位置是多么偏遠,多么特殊。

紐芬蘭島屬于亞寒帶大陸性氣候,處拉布拉多寒流與北大西洋暖流交匯處,島上的紐芬蘭漁場曾經是世界最優良的四大漁場之一,在當時,紐芬蘭漁場被描述為“無需漁網拿魚籃就可捕魚”、“踩著鱈魚群的脊背就可上岸”。可是,在短短的七十年里,紐芬蘭漁場最終因為過度捕撈名存實亡,除了被過度捕撈的魚類,遭遇無妄之災的,還有海洋里的巨獸——鯨。作者法利·莫厄特見證了島上發生的一切,并記錄下了這些悲傷的故事。

紐芬蘭省是加拿大最后一個收歸己有的省份,《鯨之殤》一書詳細描述了1949年它如何放棄獨立并入加拿大的過程。約瑟夫·斯莫爾伍德是促成此事的關鍵人物,他也成為紐芬蘭的第一任省長。在他掌權的二十余年里,他迫使紐芬蘭人拋棄傳統的漁業,不惜一切地實現工業化。

紐芬蘭

紐芬蘭當地的漁民在寒帶嚴酷的天氣打漁為生,構成相互連接又自給自足的大家庭。正如書里所說,“在冷若寒冰的海洋,能活下來的人如大浪淘沙,大海是他們的情人和主人,是他們的恩賜神和索命鬼”。當時的漁民并不會捕鯨,也沒有大規模化捕撈,遵循自然的規律養活自己,而后一切都被加速發展的工業化進程打破。

我認為這本書寫得最出彩的地方,就是書的前幾章對于紐芬蘭島漁民生活的刻畫,這里不只是在講鯨,更多在說漁民生活轉變的心路歷程,充滿了對海洋的情懷和對工業化生活的困惑,也在為之后鯨的遭遇鋪墊。但是當作者對于鯨本身進行敘述和科普時,有些描述就顯得過于感性,諸如說鯨的大腦比人復雜,或是鯨比人有智慧,我認為這并非事實,二者也沒有可比性。

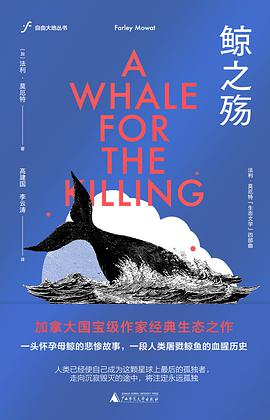

《鯨之殤》原書名A whale for the killing,直譯過來就是一頭被殺戮的鯨,在書的后半部分都是在寫這頭鯨的故事。某一天,一頭受傷的懷孕母鯨無意中闖入了近海的海灣,被一群不懷好意的人瞄準射擊,中了無數子彈。作者對這頭鯨感情至深,為其他人的暴行感到憤怒。起初,他為這頭鯨四處求助,企圖讓官方出面阻止這場射殺狂歡,但是無人回應。而后這頭鯨又成為政府和各個利益相關方作秀的工具,盡管得到重視也未能生還,令作者發出悲憤的呼吁,著成此書。

我們順著書里的線索梳理一下捕鯨業的發展史。在紐芬蘭,捕鯨的歷史可以追溯到16世紀,那時巴斯克人的捕鯨船就抵達了這片海岸,用魚叉插住鯨,拖上岸提煉鯨油。

18世紀,挪威人發明了重型魚叉、蒸汽捕鯨船和注入壓縮空氣的捕鯨新法,宣判了須鯨的末日。二戰中的海上戰爭讓數以萬計的鯨遭受深水炸彈而死。

20世紀50年代后,新型的大型捕鯨船將捕鯨技術推向了新高度,當場捕殺當場加工,捕鯨的效率越來越高,捕殺量越來越大,僅在1956年就有25289頭長須鯨被屠殺……在暴利的驅使下,各類鯨的種群數量都在瘋狂的捕殺中急劇下降,鯨的食物——各種魚類也在過度捕撈中殆盡。

大型商業捕撈斷送了黃金漁場,海島的原住民也成了犧牲品——原本他們的生活方式完全是可持續的,對自然也很友好,在工業化進程中被迫卷進時代洪流的黑洞,喪失了原本的生存手段。

1946年,國際捕鯨委員會成立(International Whaling Commission,縮寫為IWC),目標是通過調研和科學評估,讓捕鯨業良性發展,保育受威脅的鯨類。作者認為IWC并沒有能保護和留存瀕危的鯨類,是捕鯨業的“遮羞布”和“保護傘”。作為讀者,我對此持有保留意見,在我看來,如果不能完全取締捕鯨,有行業委員會規范好過沒有。《鯨之殤》成書于1972年,十年后,在1982年7月23日IWC通過了《禁止商業捕鯨公約》,明定自1986年開始,嚴格禁止商業捕鯨,這個公約實施至今,對捕鯨業還是起到了一定的規范作用,部分鯨的種群數量有所回升。

另一方面,為了規避商業捕鯨,一些捕鯨大國打著以科學捕鯨的名義,捕撈遠超過科研捕鯨的實際需要的量,將剩余的配額變相用于商業加工。2019年,日本宣布退出IWC,重啟商業捕鯨,掀起輿論大波,這意味著IWC將無法管制日本的捕鯨業。幸好,還有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)等國際野生動物保護機構可以制裁不合理的捕鯨行為。

2018年,CITES曾要求日本停止屠殺北太平洋的塞鯨,表示如拒不服從相關規定,日本野生動物貿易的合法資格將被取消,另外182名成員將不再承認日本任何出口文書的有效性,并將阻止日本參與相關動植物貿易的市場行為,這一嚴厲的制裁使得日本不得不有所收斂。除了官方機構,還有一些民間機構在努力干預捕鯨,其中之一就是書的最后提到的海洋守護者協會(Sea Shepherd Conservation Society,簡稱SSCS)。

海洋守護者協會于1977年在加拿大創立,創始人保羅·沃森(Paul Watson)是綠色和平組織的早期成員,之后離開綠和創立了協會。海洋守護者協會掌握著一支船隊,并稱之為“海神艦隊”,包括:考察船“法利·莫厄特號”、內燃機船“史蒂夫·厄文號”和山姆·西蒙號,以及若干艦艇、直升機、無人偵察機。

其中,法利·莫厄特號就是以《鯨之殤》的作者命名。海洋守護者協會在保護鯨豚方面做了很多工作,同時,也用了很多駭人的暴力手段干預捕鯨,比如說故意撞擊和沉沒捕鯨船、損壞捕鯨船的螺旋槳、將丁酸罐發射到船的甲板上,造成了捕鯨船的財產損失和人身傷害,因此它們被定性為生態恐怖主義組織。

鯨之殤雖然是人之禍,但是,這并不是用極端和暴力手段干預捕鯨的理由。解決捕鯨問題,除了民間組織的監督,更需要各國之間建立完善的國際法網絡去完善漏洞,達成共識,在具體實施過程中將會牽動巨大的利益鏈條,實施起來困難重重。除了捕鯨業的捕殺,鯨類還面臨其他威脅,諸如人工圈養、海洋污染、漁網纏繞、船只碰撞、石油天然氣工程、氣候變化和生境退化。

看《鯨之殤》不免讓人想起2009年引起巨大社會反響的紀錄片——《海豚灣》。海豚也是一類鯨,屬于齒鯨類。《海豚灣》在當時引發了一些爭議,有人認為捕撈不受威脅的鯨類不會對環境造成危害,認為《海豚灣》過于主觀感性。捕鯨是否正確?這個問題見仁見智。從食用和應用角度,鯨類處于食物鏈頂層,容易富集重金屬,口感也不好,受眾很小。鯨油完全可以被其他礦物油脂取代,也沒有非用不可的價值。從動物福利角度,現在的捕殺方式勢必會給鯨類造成很大的痛苦。從生態角度說,可以捕撈不受威脅的鯨類不等同于捕撈對環境有利。

2019年有研究表明,大型鯨類如同可以游動的巨型樹木,能將數噸的碳儲存在體內,當死亡的鯨沉入海底深處,可將碳元素在海底能夠封存幾百甚至上千年。這項生態服務,按照目前的碳排放交易價格估算,每一頭鯨都能創造近200萬美元的價值。這種價值是隱性的,不會被短視的人看到。

捕鯨的理由則顯得單薄,日本等地強調文化傳統,傳統并不等于好,傳統的糟粕應該被時代廢棄。有人認為鯨多了會影響人類的食物,其實從食譜上看,鯨類和人類商業化捕捉的魚類之間沒多少重疊,人類喜歡大魚,鯨類偏好小魚,而且人類捕獲的魚的生物量遠遠大于鯨類的消耗量。而今,很多鯨類仍然處于瀕危的狀態,亟待保護和開展新的研究。《鯨之殤》反映的時代問題,而今仍然存在,如何與這些海洋巨獸和諧相處,發掘它們更多的生態價值和科研價值,是時下和未來都需要思考的。

最后,我們再來重新認識一下書的作者法利·莫厄特(Farley Mowat)。他生于1921年,2014年去世,在18歲參軍加入了二戰,5年后退役就讀于多倫多大學,之后又去北極地區考察馴鹿和狼群。他畢業致力于環保,超過40部文學作品被譯為52種語言,在60個國家銷售了1700余萬冊。

他的生態文學代表作品有《與狼共度》《鹿之民》《屠海》等等,作品里飽含了對自然的愛意與對人類貪婪殘酷的怨恨,提出了很多尖銳的環境問題,引發了社會效應,影響深遠。《與狼共度》在前蘇聯問世后,官方立刻下達了嚴禁屠殺“惡”狼的命令。《鯨之殤》被世界各個反捕鯨組織奉為經典,后改編成電影。

法利·莫厄特

莫厄特的作品多為紀實類傳記,帶有強烈的主觀色彩,暢銷流行的同時飽受爭議。一些科學家認為他書里的部分描述不符合科學事實,還有一些學者質疑他編造了沒有的經歷,批評的聲音普遍認為,他的書真實中帶著虛構。不可否認的是,他的確是一位講故事的高手,筆觸非常有感染力,像文字版的紀錄片,記錄了那些時代親歷的自然和人文故事,披露了尖銳的環境問題,引發了社會的廣泛思考。

《鯨之殤》;[加]法利·莫厄特 著 ;自由大地叢書;廣西師范大學出版社;2021.6

(本文作者三蝶紀系科普作家,著有《酷蟲成長記》《常見海濱動物識別手冊》,沉迷觀察記錄生物多樣性。)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司