- +1

什么是“殺死印度人山脈”?

原創 斯文的樊學長 地球知識局 收錄于話題#神奇的印度42個

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

NO.1993-“殺死印度人山脈”

作者:斯文的樊學長

校稿:辜漢膺 / 編輯:咸帶魚

興都庫什山是南亞次大陸與中亞地區最重要分界線,自古以來既是保持南亞文化相對獨立性的屏障,又是促進中亞與南亞文化交流的重要窗口。只不過,交流的過程并不像想象中那般美好。

在印度半島的西北方向,主體在今阿富汗境內

便是今天的主角——興都庫什山脈

(圖:XX / 圖蟲創意)▼

興都庫什山源自波斯語,意思是“殺死印度人”或“印度人殺手”。這座山名字中透露的死亡氣息過于直白,反映的卻是曾經發生的真實歷史。

無論是哪種含義,一批批來自中亞的移民越過興都庫什山后,究竟對印度次大陸做了什么呢?

翻過興都庫什山,殺死那個印度人

(圖:壹圖網)▼

分隔世界的高山

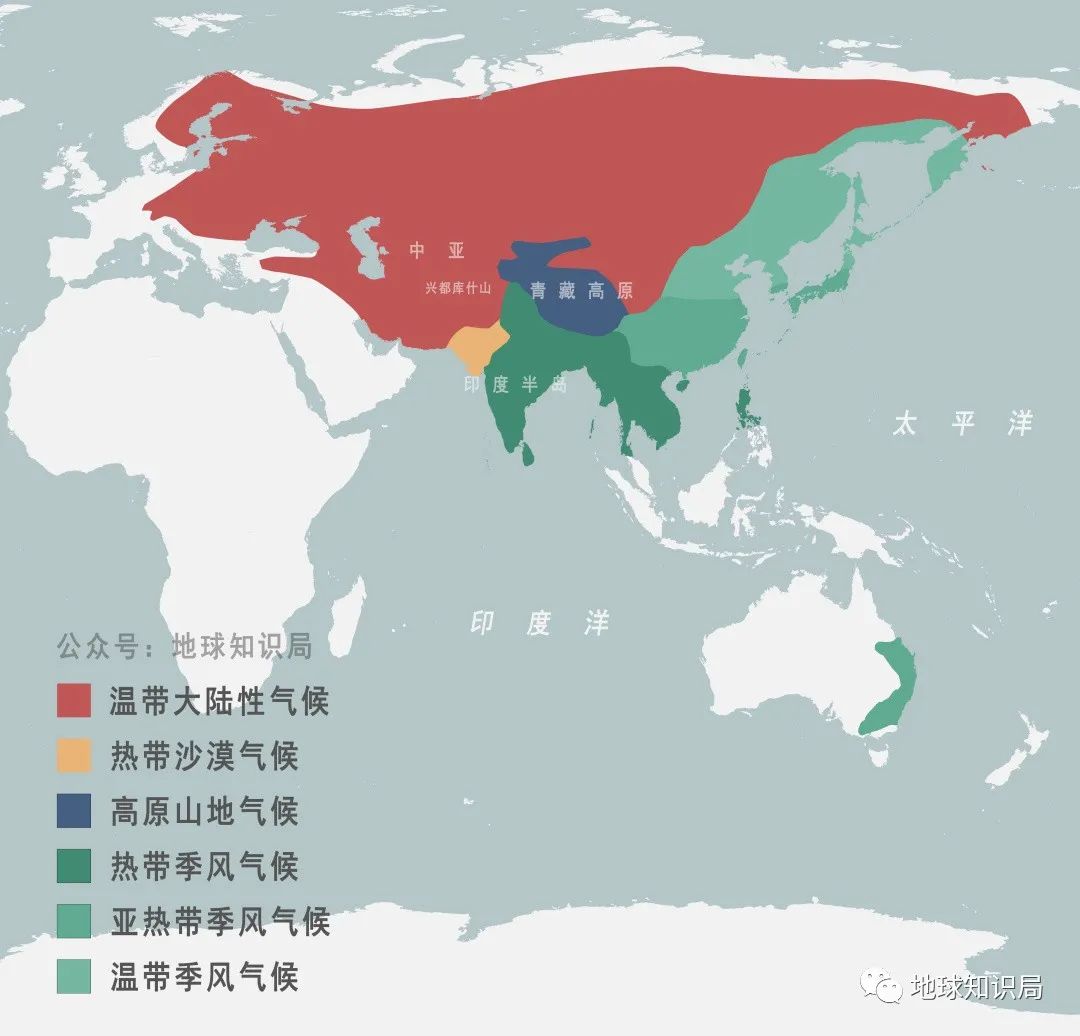

山,意味著地形的抬升以及隨之而來的氣溫、氣壓、降水變化,足夠高大的山脈會形成垂直氣候差異。同一座山,不同海拔、迎風坡與背風坡的氣候、植被可能完全不同。

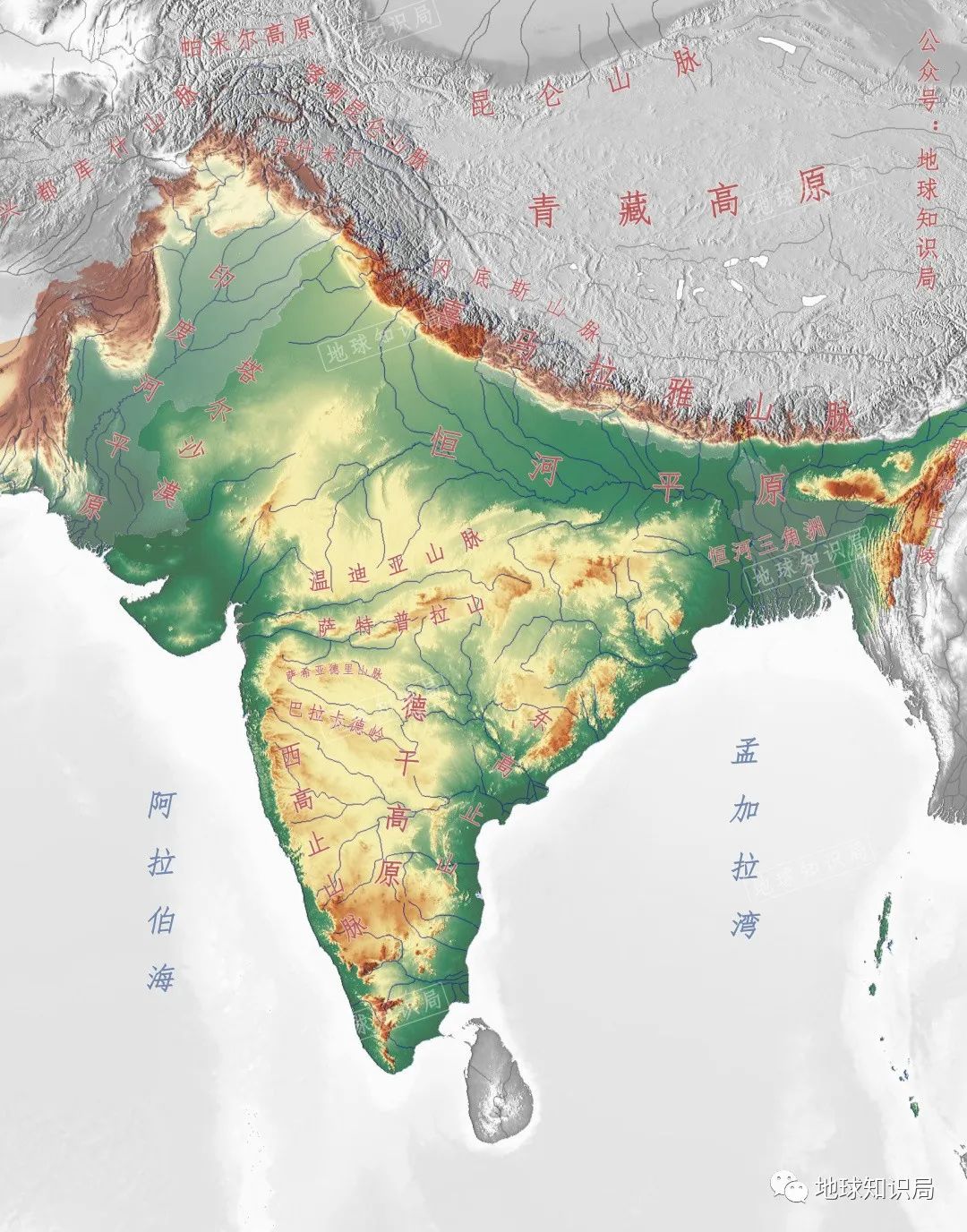

非常明顯的例子如喜馬拉雅山脈

山脈南北兩側海拔落差巨大

直接從高原山地氣候變為熱帶季風氣候

(底圖:NASA)▼

高山不但限制了植被與動物的分布,對于人類來說,山是不同地理區域之間的天然邊界。基于氣候、交通條件與資源稟賦的不同,一山之隔,兩邊聚落的風俗、物產、習俗、都有可能截然不同。

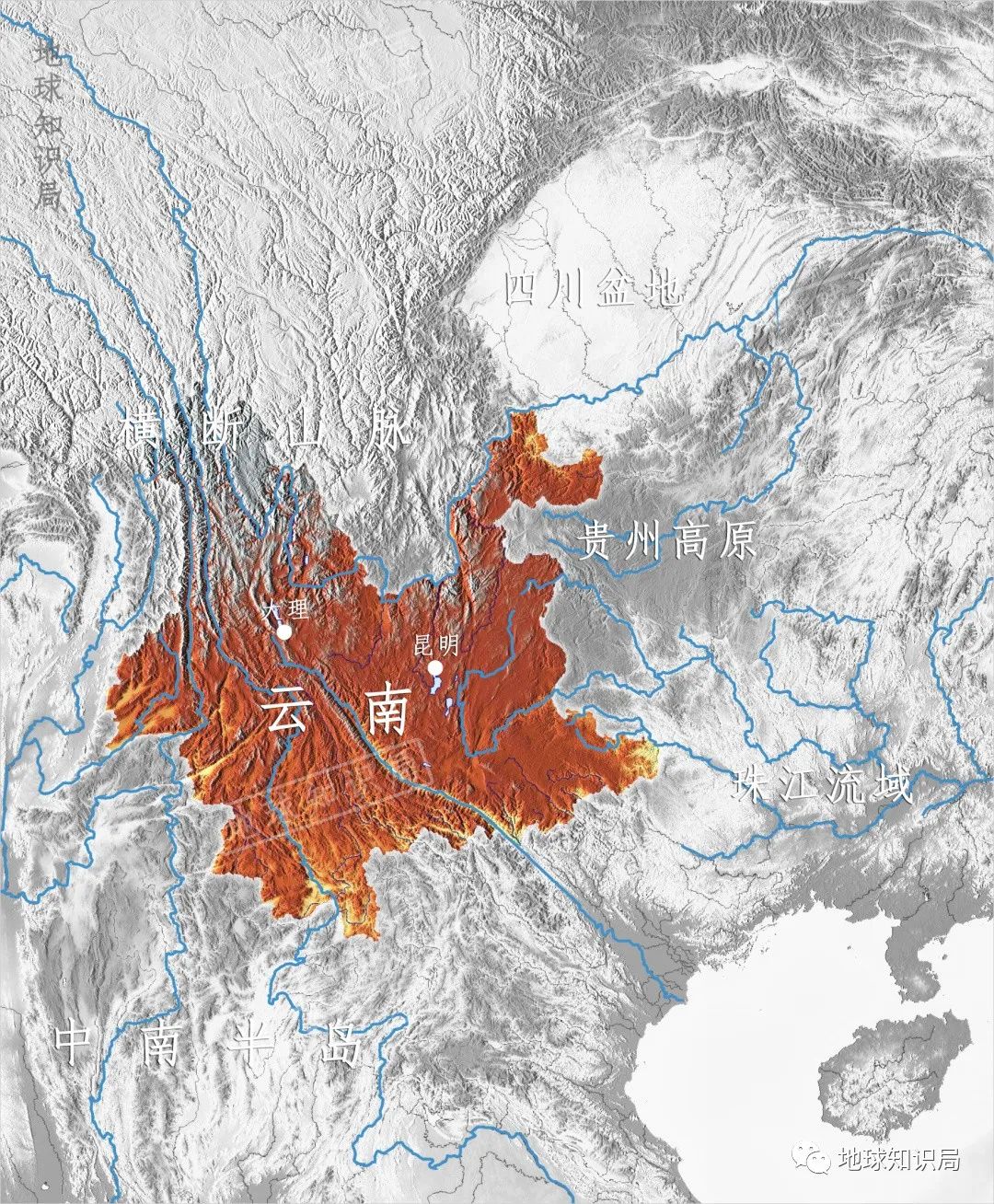

如中國云南省

橫斷山脈起伏巨大,一條條南北向大河穿插其間

一山之隔,風俗語言就可以有很大差別,且長期保持▼

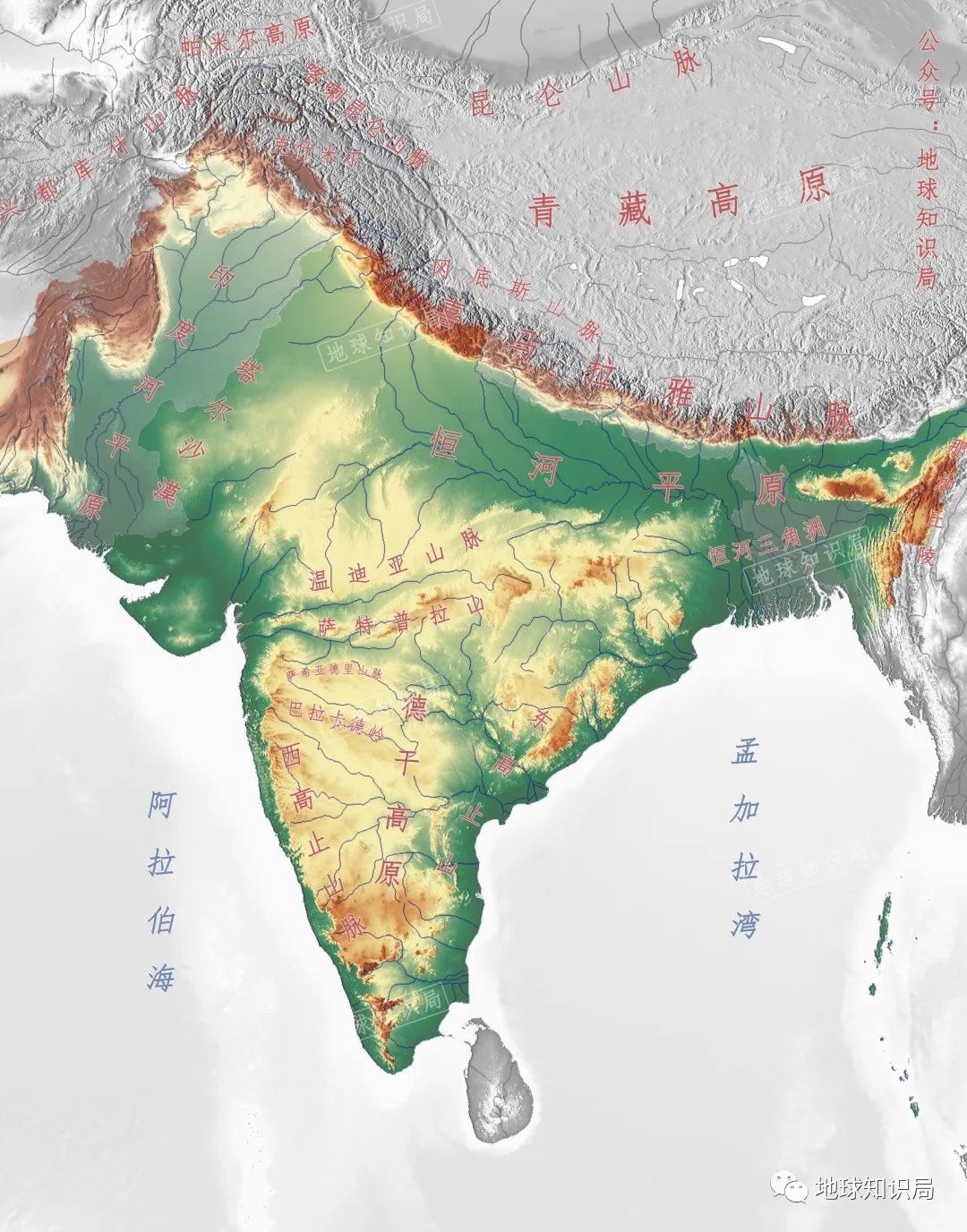

距今2.4億年前,從岡瓦納古大陸分離出來的南亞次大陸開始加速向歐亞板塊運動。大概在距今5500萬年的時候,不止今天這么大的南亞次大陸插入歐亞板塊底部,引發強烈的地質活動。如今的世界第三極青藏高原便是這一系列板塊運動的結果。包括興都庫什山在內的,地處南亞次大陸與歐亞板塊連接處的一系類高大山脈都是這樣形成的。

南亞次大陸這次向北的“沖擊”

大大改變了以北亞洲板塊的地形地貌

一個干旱的遍布山脈、高原、沙漠的亞洲內陸由此產生

(底圖:shutterstock)▼

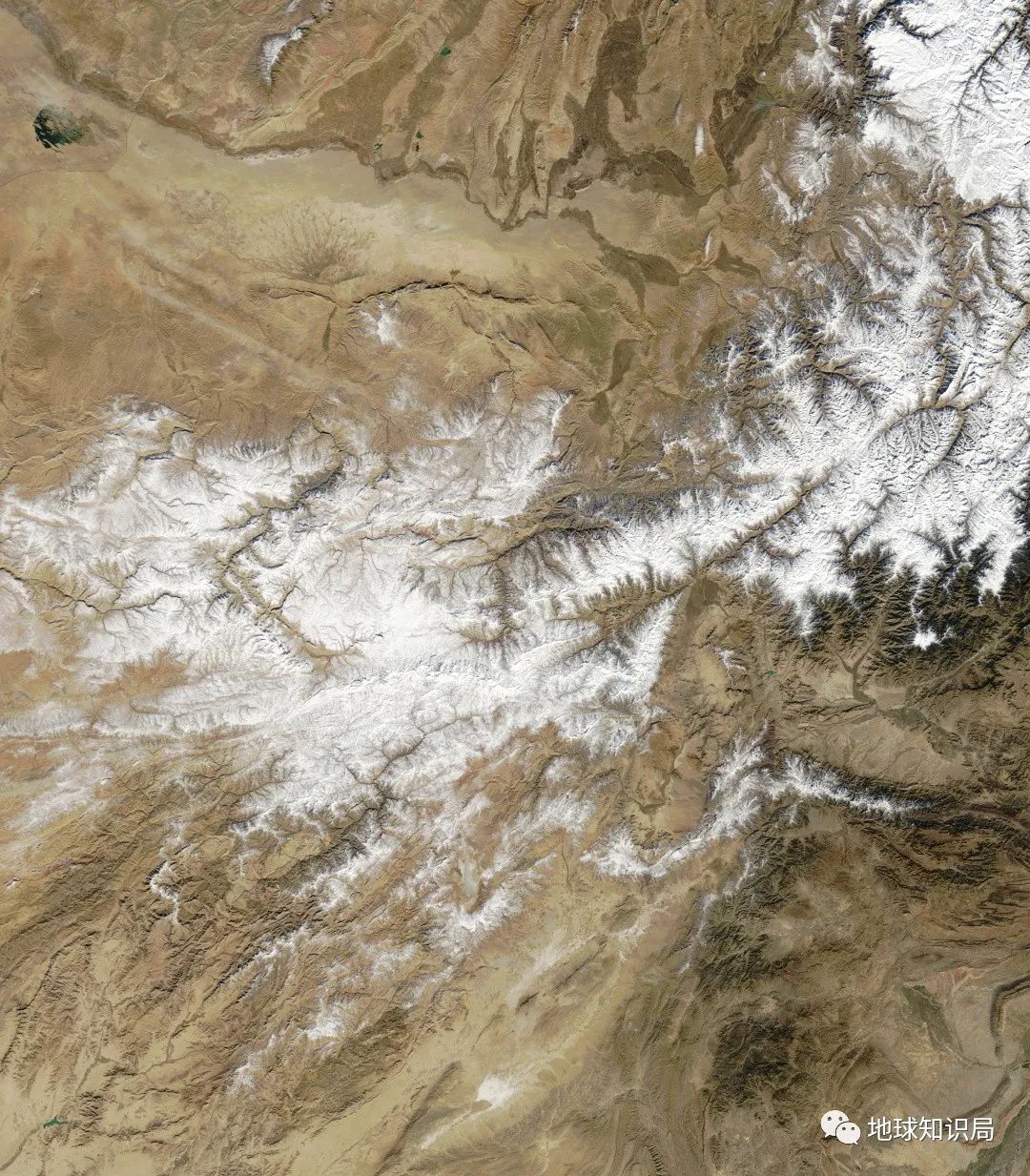

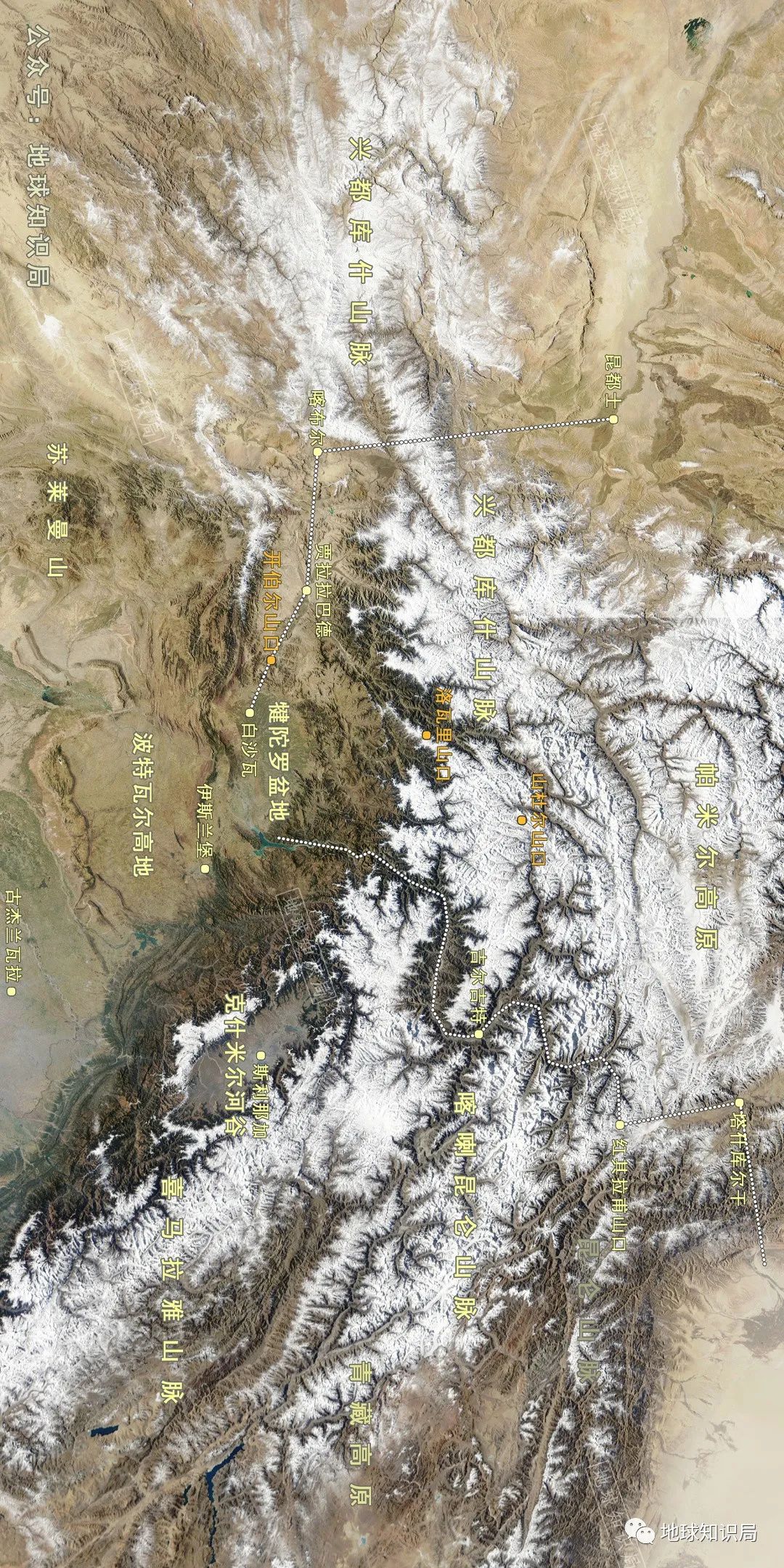

時至今日,興都庫什山已經成為了長達1000余千米,寬達240千米,大致分為三段呈扇形分布的龐大山脈,平均海拔約5000米,如同一個微縮版的青藏高原,而且至今依舊在慢慢“長高”。

所以從衛星圖上看會覺得這不是一個山脈

而是層層疊疊的一大片山脈

(圖:NASA)▼

興都庫什山阻隔了來自印度洋的暖濕氣流繼續西進,使得這些水汽化作興都庫什山東南迎風坡的降水,每年帶來的年降水量高達1000毫米以上。

這些降水除了作為地表徑流直接補充河流以外,也會在高海拔以降雪的形式補充興都庫什山上廣布的冰川,而冰雪融水也會匯入河流,在干旱季節對于周邊地區的生態與生產生活來說至關重要。因此興都庫什山是中亞與南亞最重要的水源地,也是中亞最重要河流阿姆河與南亞重要河流印度河的分水嶺。

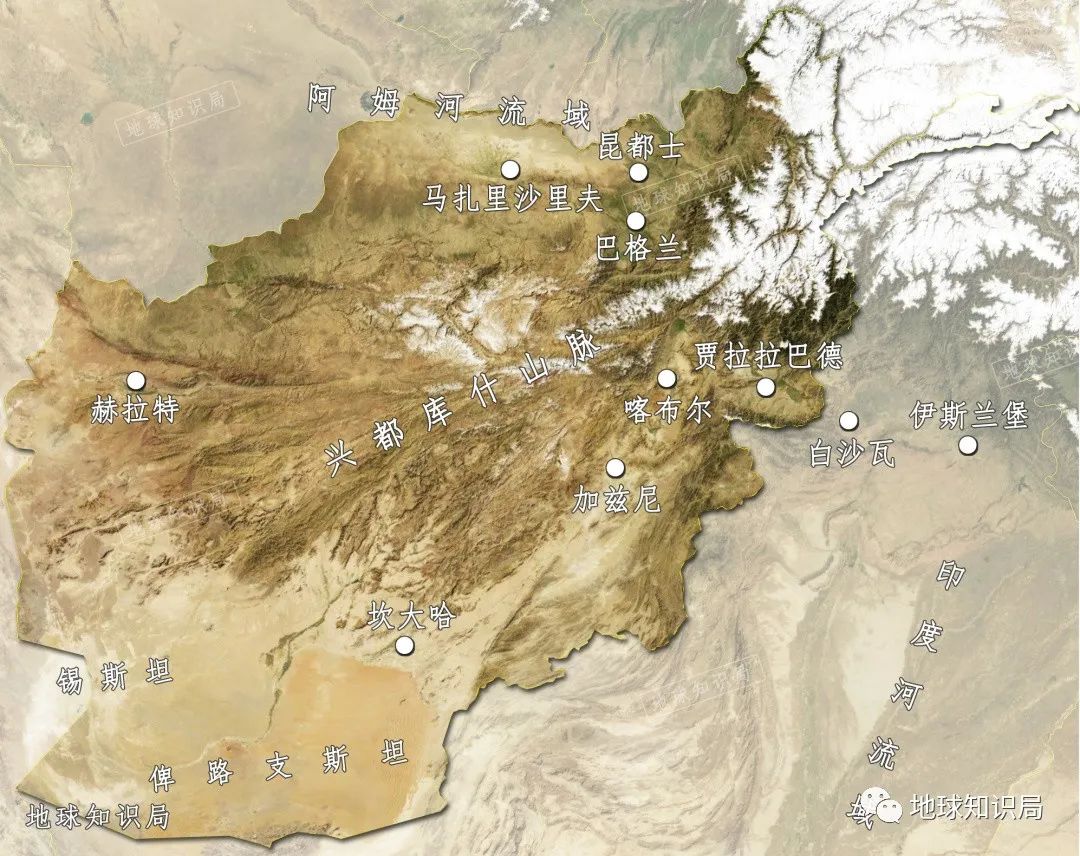

寬闊的興都庫什山脈幾乎占據了阿富汗的核心地帶

并在水系流域上將阿富汗一分為多

山脈以北的河流多匯入阿姆河,東側的多匯入印度河

(底圖:NASA)▼

這座龐大的山脈同時是亞洲重要的氣候分界線,分隔開了南亞占主導的熱帶季風氣候,與中亞占主導的溫帶大陸性氣候,讓兩地呈現出截然不同的面貌。

一邊是溫帶大陸性氣候,一邊是熱帶季風氣候

(圖:XX / 圖蟲創意)▼

南亞的熱帶季風氣候區,不但光照、熱量充足,每年夏季,季風還會帶來大量降雨,旱季時也有大量地表水可供利用,具有極高的人口承載力。這樣的自然條件非常適合發展農業,糧食作物在有些地區可以做到一年三熟。自農業興起后,北印度大平原養活了大量人口,形成了復雜的社會組織,迅速成為文明中心之一,也積累了驚人的財富。

即使不是大平原,在印度河流域的上游

對于來自中亞的游牧民來說也是非常棒的地方了

(圖:Seree Tansrisawat / shutterstock)▼

中亞、西亞的商人被這里的豐富物產吸引,來此貿易、經商又將關于古印度的故事向西傳播,讓“印度”變成了富庶的代名詞。

一山之隔的中亞則呈現出完全不同的景象。這里降水相對較少,農作物需要灌溉水源才能獲得可靠的收成,僅有珍貴的河谷適合發展灌溉農業,其余地區更適合放牧。歷史上,這里先后分布著數批游牧民族,從斯基泰人、到月氏、白匈奴、突厥語民族、蒙古人、突厥化蒙古人,他們非常強悍,都是讓周邊農業文明深感頭疼的力量。

這些隨四季變化而輾轉的牧民

機動性極強,來去如風,但也資產寥寥

(阿富汗巴德吉斯的牧民帳篷)

(圖:wiki)▼

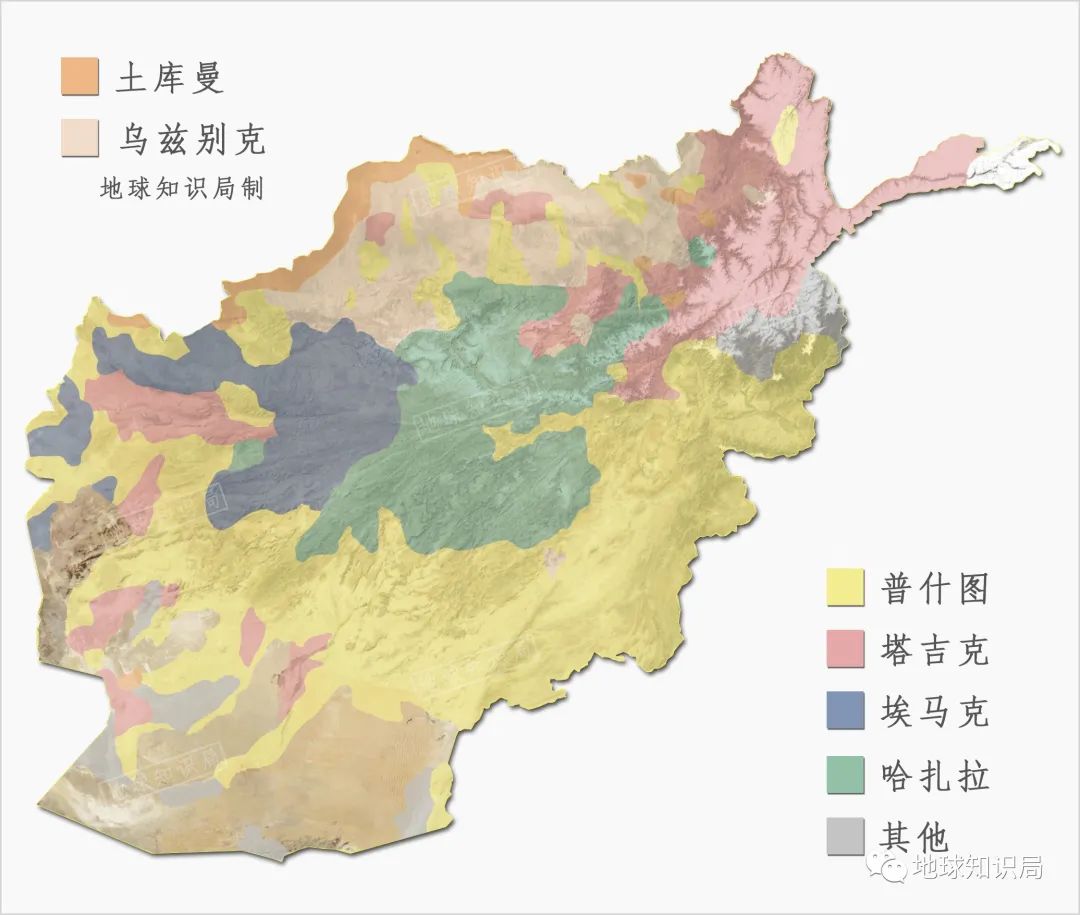

作為分界,興都庫什山占地面積廣大,絕不僅僅是一條分界“線”。今日阿富汗的大部分領土由這一山脈構成。山區中生活著各具特色的民族與部落,他們在與嚴酷的自然環境作斗爭的過程中,形成了部落化的傾向,對內重視家族團結,對外缺乏信任感,且非常好戰。

不光山脈層層疊疊

里面的民族、族群、部落也層層疊疊▼

生活在興都庫什山區的普什圖人

(圖:wiki)▼

中亞地區的環境承載力較低,當地居民不得不從外部獲取生存物資,歷史上不少中亞民族都有經商的特長。連接印度大平原與興都庫什山區域的重要城市喀布爾便興起于商貿,連它的名字本身,都是當地語言信德語中“貿易中樞”的意思。

雖然只是一個較寬闊的山間河谷城市

但位置重要,如果在和平時代,還是頗為繁榮的

(圖:shutterstock)

南亞之門

生活在中亞的民族自然對遠方富庶的古印度充滿興趣,至于中亞人要如何到達古印度,就要提到山口了。

在高山分隔的兩地之間,山口是溝通兩地的重要橋梁。兩地之間的物資交換、文化交流、和軍事入侵都要通過山口。興都庫什山東部有洛瓦里山口(Lowari Top)、布羅吉爾山口(Broghil)、山杜爾山口(Shandur)、巴達赫尚山口(Badakhshan)等。這些山口普遍比較蜿蜒、陡峭,不適合大量人口集體同行,部分山口至今依然有過關者罹難的消息傳出,所以并不作為主流通道。

從中亞過興都庫什山到印度河流域有很多條通道

最著名的還是經喀布爾、喀布爾河、開伯爾山口的這條

(底圖:NASA)▼

聯通南亞與中亞最重要的山口是開伯爾山口,位于今天巴基斯坦白沙瓦與阿富汗喀布爾之間,其海拔只有一千余米,終年可通行,而且足夠寬闊,方便大部隊快速通過。一旦通過開伯爾山口,就從中亞貧瘠的苦寒之地,來到了南亞次大陸一望無際的廣大平原。

連接阿富汗與巴基斯坦的開伯爾山口公路

雖然公路是通的,但圍繞山口的各方勢力可是不少

(圖:壹圖網)▼

在中國古代,有四川、關中這樣被險峻山脈拱衛的肥沃盆地,只要守住幾個重要的山口不丟,即可偏安一隅積蓄實力,進而獲取逐鹿天下的優勢。然而在印度大平原上,各地資源稟賦較為相似,又缺少能夠形成保護的山勢。正因如此,偶然興起或闖入的強大政權,傳位幾代后便會走向衰落,大平原又恢復到無數地方小政權各自為政的狀態。

雖然整個印度半島作為一個整體,是半封閉的

但這個規模在文明之初實在太大了

在廣闊的印度北方,其實缺乏明確的內部地理邊界▼

很多人人為,印度的“函谷關”便是興都庫什山的眾多山口,守住“函谷關”便可御敵于國門之外,然而這個“函谷關”距離恒河平原還是太遙遠了,而印度河流域有大量的干燥地帶,本身很容易被來自西邊的民族滲透,看似有一條隱約的長城,實則是四處漏風,印度河流域一旦成為不同民族的過渡地帶,恒河流域便再無險可守。

如今的印度便是這種狀況

印度河流域不僅不是緩沖地帶,而且還是“敵對政權”

印度不得不在巴基斯坦方向維持大規模的常備軍▼

但對于穿越興都庫什山眾多山口而來的入侵者來說,即使更加炎熱的印度河流域,也比興都庫什山山區美好太多。他們帶來的牲畜又能協助他們快速穿越這一地區,來到更加富庶的恒河平原。平原上的地方小政權各自為政,外來入侵者容易利用其內部的不和迅速擴張,將其各個擊破。

合成大印度

興都庫什山可以翻越,但是并不容易翻越的特點,導致了南亞次大陸的“相對封閉性”。外來的征服者往往分批次進入,而非源源不斷地移民。所以每一波征服者雖然居于強勢地位,并帶來自己的基因、宗教、文化,但是因為人數不占優勢,最終會融入到南亞原有的文化中,為其帶來新鮮血液,而不是將原有的文化完全替代。

這些異域風情,如今不也都是印度的文化遺產了么

(圖:shutterstock)▼

公元前1000年左右,印度-雅利安人為南亞帶來了吠陀宗教和種姓制度,成為日后印度教文明的基礎。他們也成為高種姓印度人所追認的祖先。

如今也是阻礙印度社會現代化的一大重要傳統

(圖:shutterstock)▼

亞歷山大大帝東征為中亞地區留下了一些希臘化王國,其中一些王國入侵印度次大陸西北部,在這里建立了眾多小國,他們統稱為印度-希臘王國。統治階層將希臘化的語言、風俗、藝術、建筑帶到南亞,并最終融入到南亞文明中。

當然,當年的印度概念包括印度河流域和部分興都庫什山

如今犍陀羅文化遺跡主要在巴基斯坦和阿富汗

(圖:shutterstock)▼

古印度佛教的造像藝術便是其中的一個縮影。受到希臘雕塑藝術的影響,犍陀羅(今天并不屬于印度共和國)佛像開始偏向于理想化地寫實,呈現一種“人神共性”和典雅的美感。這種造像藝術又隨著佛教的傳播,影響到更遠的地方。此后,古印度通過開伯爾山口進行了一波逆向輸出,向中亞、乃至中國傳播佛教,影響了半個亞洲的人看待世界的角度。

赫拉克勒斯:我一個希臘人,怎么就到印度去了呢?

如來同志講,西天已經研究決定了,由你來當保鏢

(佛陀身邊的大胡子護法金剛,就是赫拉克勒斯)

(圖:wiki)▼

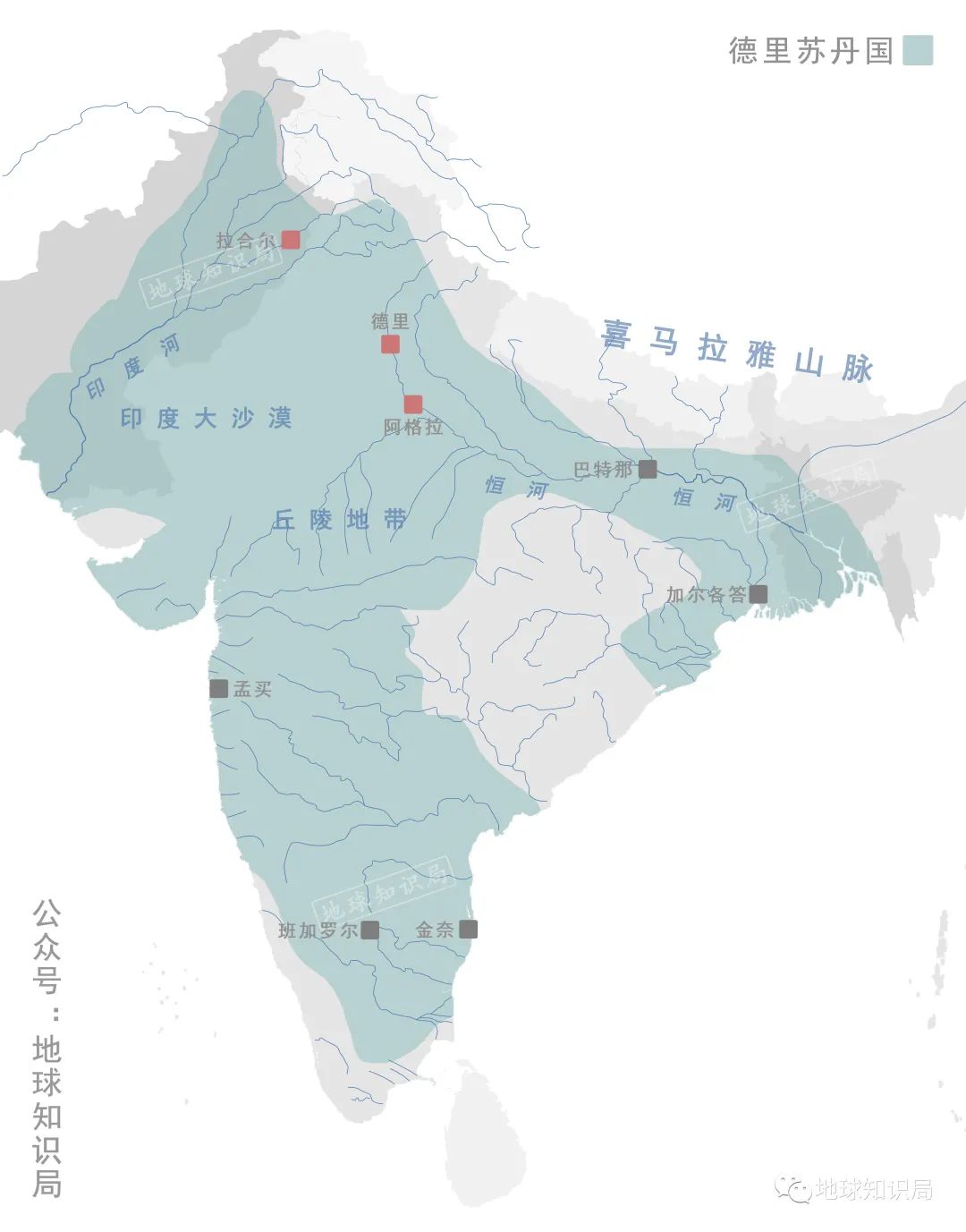

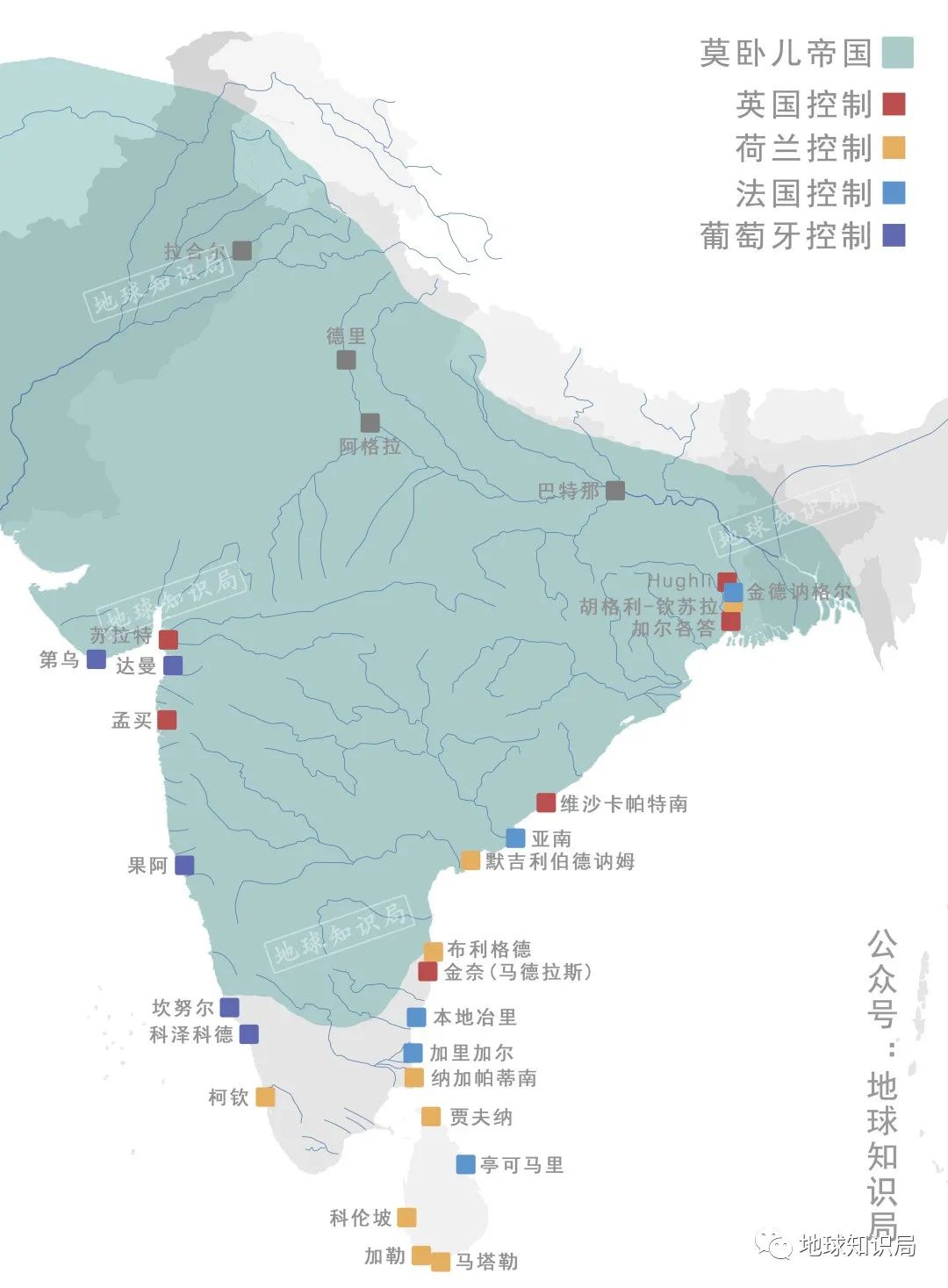

12世紀時,伊斯蘭化的波斯人在阿富汗建立的古爾王朝,利用突厥語民族的軍事奴隸越過興都庫什山入侵南亞。隨后脫離阿富汗控制,建立了歷時三百余年,歷經五大王朝的德里蘇丹國。數百年間,搗毀了大量印度教、佛教寺院,建立起許多的清真寺,大量人口開始皈依伊斯蘭教。在這一階段,作為日后南亞穆斯林通用語言的烏爾都語開始形成。

顧特卜塔(Qutb Minar)是印度最高的宣禮塔

興建者是德里蘇丹國的開國之君庫特布丁·艾伊拜克

(圖:shutterstock)▼

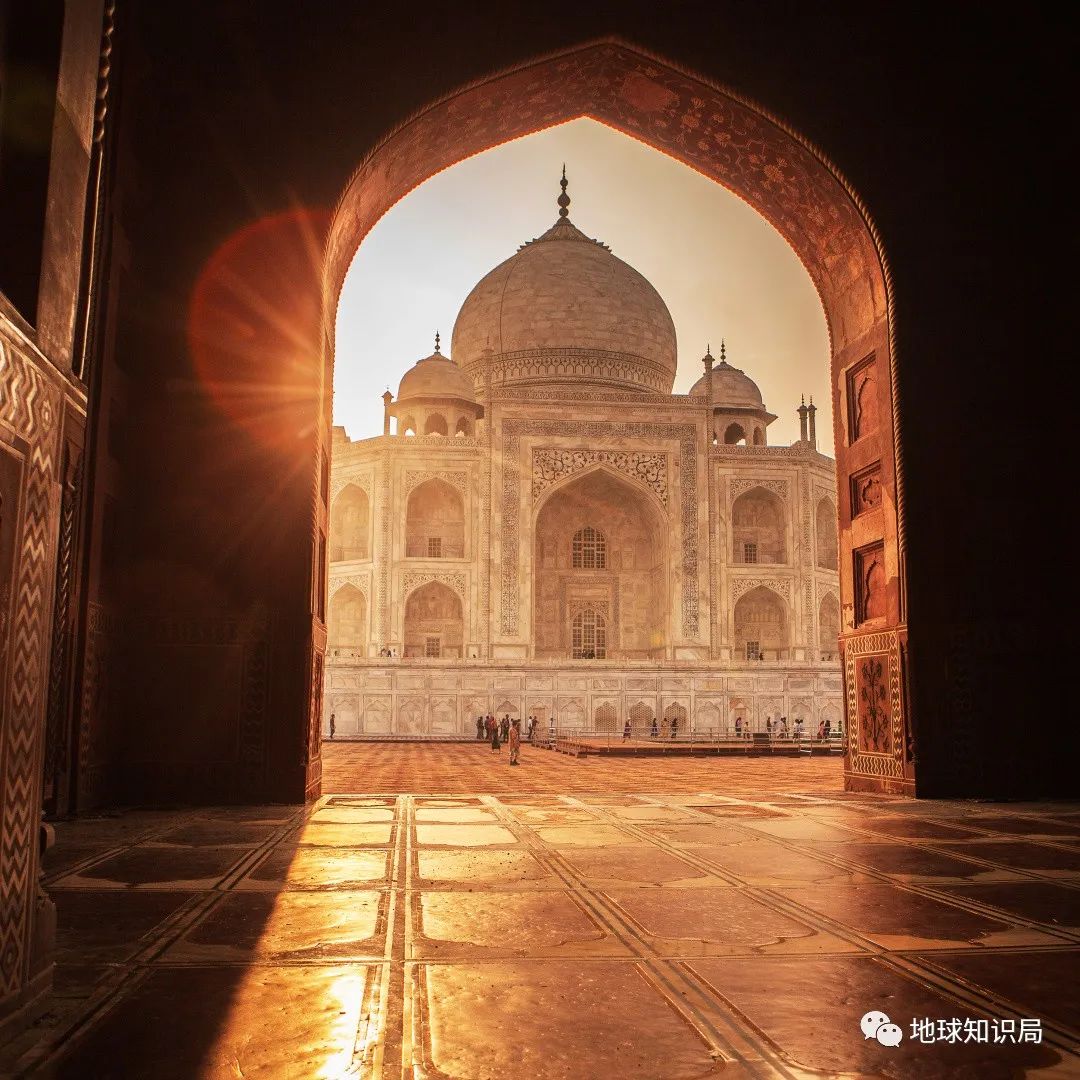

16世紀初,受波斯文化影響極大的突厥化蒙古人主宰了中亞南部,并再次南下,擊敗了上一波征服者,建立起印度歷史中登峰造極的莫臥兒王朝。莫臥兒帝國初期,經濟發達,百業興旺,出現資本主義萌芽,經濟總量一度與中國難分伯仲。這一時期出現了很多受波斯文化影響巨大的建筑,為后世留下了紅堡、泰姬陵、賈瑪清真寺等不朽的建筑杰作。

他們的共同特點,都是從中亞來的征服民族

真的是皇帝輪流做,明年到我家▼

如同中亞地區副本傳送門一樣的興都庫什山,當然不僅僅為印度帶來多元的文化,也為老居民們帶來了戰爭和奴役。

“殺死印度人山”這個名字便是一個佐證,這一名稱最早的可追溯的來源是:約1330年出自阿拉伯世界最偉大探險家伊本·白圖泰。而這一時期所對應的,便是以嚴酷著稱的德里蘇丹國統治的年代。這個名字映照著大量印度教徒被賣到中亞做奴隸,途徑嚴酷的興都庫什山不幸死去的悲慘遭遇。這大概就是武力征服主導下民族融合陰暗面的縮影。

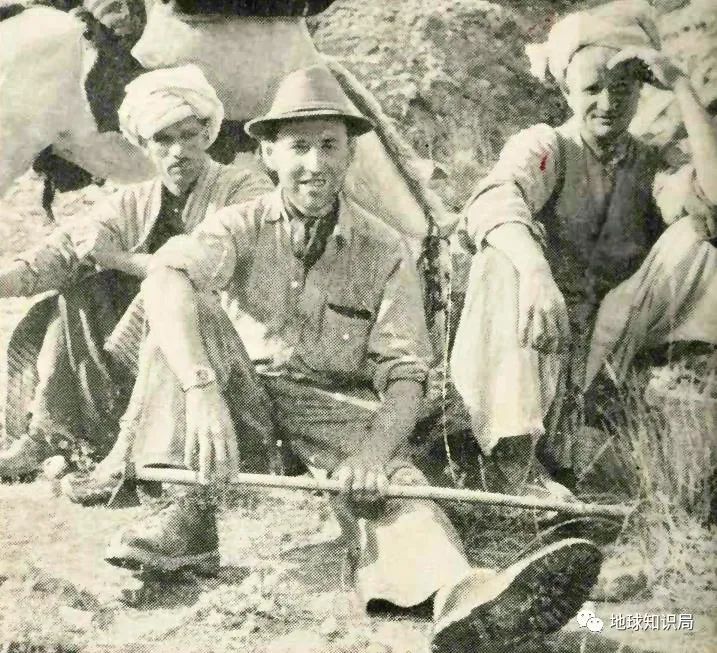

六百多年后,英國人埃里克·紐比(左二)

翻越了興都庫什山區

他將途中見聞寫成了《走過興都庫什山》

(圖:A Short Walk in the Hindu Kush)▼

當世界進入近代,機械、火藥、市場的力量徹底壓到了馬匹與弓箭,興都庫什山便不再是“殺死印度人山”,一座山周期性改變印度的歷史結束了。印度次大陸的災難和大國野心都轉移到了并不為印度人所控制的印度洋上。

參考文獻:

1.iranicaonline.org/articles/hindu-kush

2.www.britannica.com/place/Hindu-Kush/People

3.www.itpcas.cas.cn/kxcb/kpwz/200811/t20081108_2034936.html

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面:壹圖網

END

原標題:《什么是“殺死印度人山脈”?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司